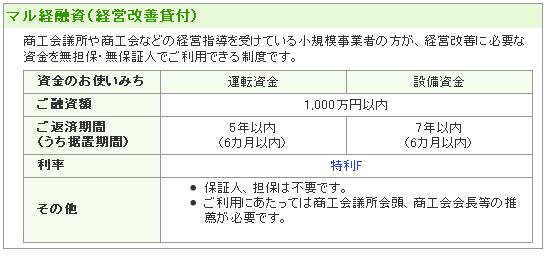

マル経融資(経営改善貸付)とは、商工会議所や商工会などの経営指導を受けている小規模事業者の方が、経営改善に必要な資金を無担保・無保証人でご利用できる制度です。低利でかつ、無担保・無保証人ですから、かなり有利な融資制度です。

国民生活金融公庫より

http://www.kokukin.go.jp/tyuushou/kaizen_m.html

小規模事業者とは、常時使用する従業員の数が二十人(商業又はサービス業は、五人)以下の個人または法人をいいます。 常時使用する従業員とは、3ヶ月以上の期間を定めて継続して雇用されている従業員をいいます。ただし、法人役員や事業主の三親等以内の家族従業員、アルバイト・パートはこれに数えません。こうして考えると、意外に多くの企業が対象となる制度です。

本来、経営改善普及事業に基づく経営指導を金融面から補完する制度であるため、融資を受けるためには商工会議所・商工会の経営指導員による経営指導を受け、会議所等の推薦を受ける必要があります。原則として、6ヶ月の指導期間が要件になりますが、ITを活用した財務会計の透明化が図られている場合などは柔軟な運用があるようです。

経営指導というと堅苦しい、あつかましいなどと考えられる方もおられると思います。しかし、どんなに優秀な経営者・企業であっても、自分一人では気付けなかったり、気付いていながら改善できない事があるはずです。そんなときに、外部の目となってくれるのが、みじかな経営指導員です。

小規模事業者に該当する経営者の皆様、いざというときに慌てないために、また計画的な事業資金運用を図るために、あらかじめ地元の商工会議所・商工会に相談されておき、できれば経営指導を継続的にお受けになることをお薦めします。

日立製作所中央研究所の庭園開放(一般公開)にいってきました。

国分寺駅にほど近い日立中央研究所は、東京ドーム5個分の広さを誇り、敷地内は武蔵野の雑木林が広がっています。

国分寺崖線と呼ばれる多摩川の河岸段丘の谷戸が所内に広がっており、崖下から豊かな湧き水が湧きだし、一級河川野川の源流となっています。この地域から流れ出た野川は、世田谷の等々力渓谷までの約20?をこの崖沿いに流れ、やがて多摩川に注ぎます。

この緑豊かな研究所が、年に二回だけ一般公開されています。

当日は、小雨がちらついていたにも関わらず、多くの方が来場されておりました。私も特徴的な地形や湧き水、八重桜、珍しい御衣黄(ぎょいこう)などを堪能しました。

この研究所は、周辺住民から見ると羨ましい自然空間であり、日立の合理的株主からは駅に近いまとまった土地は、売却して株主に還元出来るという意味でおそらく「現金」に見えることでしょう。そのため、この施設を維持するにあたり近隣への配慮と株主への説明が必要となるのです。

近隣への配慮の一貫として、今回のような一般公開が行われていると考えられます。

また上記リンクによると「日立中央研究所は昭和17年の設立以来、構内の自然環境の保全に取り組んでいます」とあり、日立はCSR(企業の社会的責任)や環境方針とからめて、この土地を維持することについて株主への説明を果たし、今後も維持・保存していこうという姿勢のようです。

一つの企業が、維持・発展する事によって、武蔵野の姿が守られる。これは、その企業の価値の一つであり、顧客・従業員・経営者・株主の社会貢献への喜びに直接間接につながることです。

こうした社会貢献はべつに大企業だけの話ではありません。中小企業においても、経営に活かして行くべき考え方です。日立のように大きな資産をどうこうする話だけが社会貢献ではありません。小さい企業がコストを掛けずにする社会貢献もあるのです。

たとえば、ある小規模製造業企業では企業の目的として

「社員、お客様、取引先、そして地域が当社の仕事を通して幸せになる」

とうたい、経営者がそれを社員に伝え、また自らが範を示して実践してきました。

するとやがて社員の営業活動、製造活動が顧客本位の考え方に変化し、社員が個人としても消防団などの地域活動を積極的に行うようになった、という事例があります。

本来企業とは「企業価値を高めながら永続すること」が存在する目的です。 しかし、それだけでは、顧客・従業員・経営者・株主・といったステークホルダの満足を得る事ができません。「商品を買うかいがある」「働きがいがある」「経営のしがいがある」「投資しがいがある」ことの中身には、自分の行為が社会貢献につながるという「喜び」が含まれているのです。

これは、大企業でも中小企業でも同じです。別にコストを掛ける話とは限りません。

また、経営者の方の考え方一つで、企業の内部環境を変える事が出来る機会でもあります。ぜひ、「社会貢献」に取り組んでみてはいかがでしょう。

私がお手伝いします。具体的提案については、お気軽にご相談下さい。

ブログランキングに参加しました。

当面の目標は3位以内、2009年5月19日現在26位とまだまだです。

ランクアップにご協力いただけると幸いです。

このバナーを1日一回クリックして下さい。

,△訐萓犬里款匆陲納嬰濤眤芝匹離僉璽謄忙臆辰気擦討い燭世④泙靴拭br> 参加というよりも、ほとんどミーハー気分で有名なセンセイ方を眺めてきたと言った方が正しいかもしれません。

この種のパーティーには初めて参加しました。おもしろく感じたのは、いろいろなタイプの方がみえていた事です。センセイの地元のおばちゃんから、経営者、ドクター中松さん!など地域・年齢・立場もいろいろな方々に政治家は支えられているのだという事がよくわかりました。

逆に考えると、こうした様々な方々の期待を背負っているわけで、政治家が支持者の代弁者となっている面が大きいことを感じます。

政治家が支持者の代弁者となることが、悪いわけではないのですが、利益誘導とまでは言わないとしても、利益調整の比重が大きな政治になっているのはこまるな、と感じます。

私は、政治家とは自分が持つビジョンを明確に示して、ビジョンの実現に向けて、支持者=国民をリードしていく存在だと考えています。

そういう意味では、現在の政治家の多くが、個々の政策論を語ってはいても、魅力あるビジョンを語っていないと私は思います。

別に、自民党とか高村派とかに限った話ではないのでしょうが、かのパーティーのどの方のスピーチも、権力闘争・政治日程の話が多く、日本の未来を語るお話がなかったのがとても残念でした。

ビジョンを明確に示して、ビジョンの実現に向けて(企業を)導く。これは、経営者と同じですね。ビジョンがなければ、企業も、どこに進んで良いのかがわかりません。

経営におけるビジョンとは、日常の業務から、投資などの大きな意志決定の場まで、社員など構成員の行動ひとつひとつに影響を与えるものです。「○年後~をめざす」といったビジョンがあってはじめて、社員など構成員は、同じ方向に向けて力を発揮する事ができるのです。

社員のベクトルを合わせることができる企業は、成長のスピードが速くなります。ベクトルを合わせるためには、適切なビジョンを持つことが重要です。明確なビジョンをお持ちでない企業様には、このブログをお読みいただいたことを機会に、明確なビジョン策定をお薦め致します。

明確なビジョンの策定方法については、このブログでご提案させていただきます。