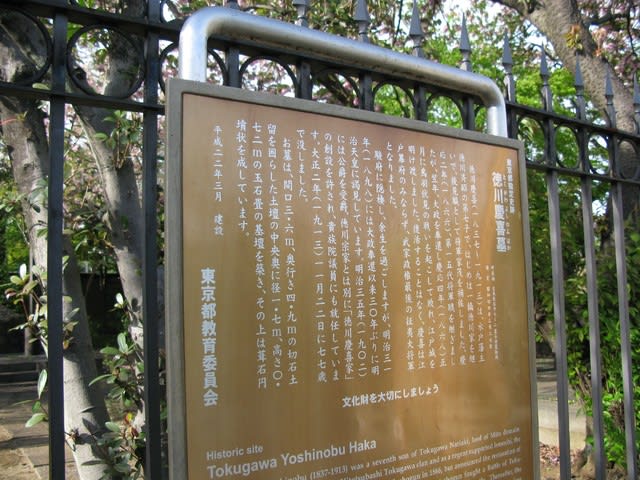

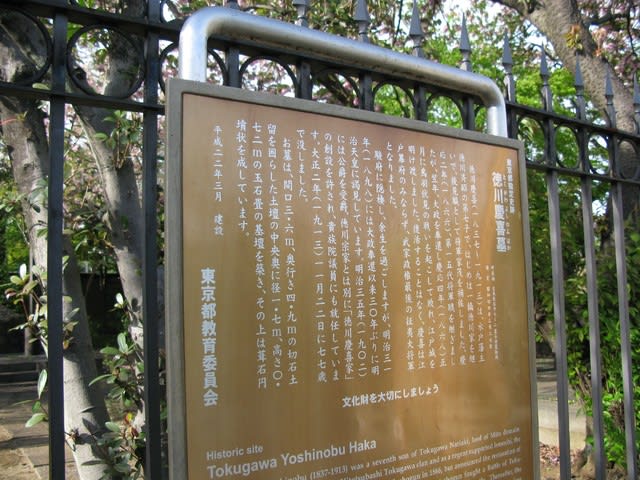

静かな木立に囲まれ、整った石畳の奥に円墳がある。

最後の将軍、徳川慶喜公の墓である。

(谷中霊園内 慶喜公墓/左が慶喜公・右は正室の美賀君:2018年4月11日撮影)

埋葬される時には、明治維新の功労者として評された。

だが、幕末には苦渋を味わった人だ。

慶応三年十月に大政奉還した後、十二月に天皇政治の宣言がなされた。

その夜、小御所会議で論争があった。

徳川慶喜を公儀にと推す山内と、反対する岩倉とで論戦となる。

この時の新政府構想は、旧幕府側の力をそぐことが目的と見える。

水戸出身の慶喜が、そもそも尊王思想の気風だとしても、排除したかったのだろう。

しかし、そうした偏った思惑に、旧幕臣が不満を募らせるのは当然と言える。

慶応4年1月、ついに鳥羽伏見にて衝突し、戊辰戦争が始まる。

この動きに乗じて、討幕派は、旧幕側を「朝敵」とみなす策をとって地位を得た。

朝敵を作り出して倒す、それが体制を一気に塗り替えるための、官軍の策だったのではないか。

やがて官軍は、会津追討を東北諸藩に迫った。

一方、筋を通さねば、納得いかぬうちは動かない、東北人はそういう気風が強い。

頭ごなしの官軍に、東北人が従うはずはなかったろう。

東北諸藩は、会津を救済すべく嘆願書を出すも、官軍は追討を強行した。

この時、奥羽鎮撫総督府側による密書が事件を引き起こす。

密書の出所は実のところ謎だが、下参謀の世良が書いたものと言われている。

この密書に「奥羽皆敵」の文言があり、世良は激高した仙台藩士に殺害される。

そして、東北諸藩は官軍への抗戦を強め、戦禍を被ることとなった。

上野で彰義隊が壊滅し、会津では苛烈な戦となる。

政権を固めたい官軍は、強硬に会津を責め、義を重んじた東北諸藩を追い詰めた。

会津では、娘子軍や白虎隊も応戦し、血を流したのである。

会津白虎隊の悲運は、隊で唯一生き残った飯沼貞吉によって語り継がれる。

生き残った己を責め、会津に戻らなかった貞吉は名を貞雄と改め、仙台を終焉の地とした。

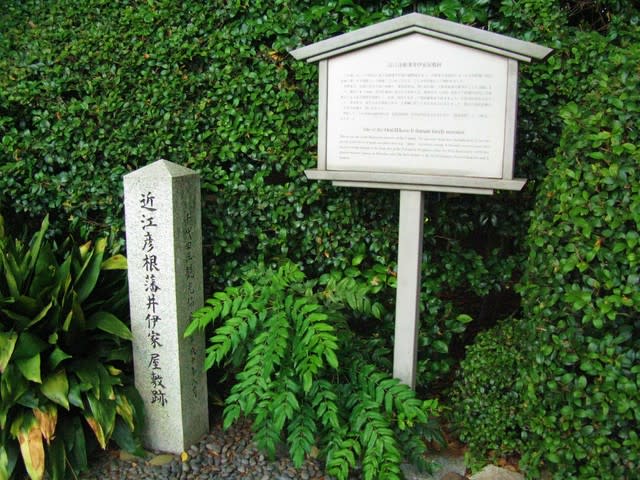

(仙台市錦町 蘇生白虎隊士 飯沼貞雄終焉の地:2016年5月18日撮影)

今、その戊辰から150年。

権力抗争から早々に退いた慶喜公は、戊辰戦争をどんな風に思っていたろうか。

今はただ、風が木々の枝を揺らしながら通り過ぎるだけである。

参考:明治神宮外苑 聖徳記念絵画館/山口市文化政策課「山口市の歴史・錦の御旗制作所跡」/

会津若松市戊辰戦争150周年記念事業「戊辰戦争について」/白石市戊辰150年しろいし慕心プロジェクト/

茨城県立歴史館「徳川慶喜Q&A」/三重県県史編さん班「戊辰戦争、津藩と桑名藩」/

仙台市錦町/みやぎ会津会

(2017‐10‐31:旧仙台坂)

(2017‐10‐31:旧仙台坂)

(2017‐10‐31:仙台坂のタブノキ)

(2017‐10‐31:仙台坂のタブノキ) (2017‐10‐31:味噌醸造所)

(2017‐10‐31:味噌醸造所)