福音歳時記 日本最初の降誕祭ミサ

隠れたる弥撒の秘曲はいまもなほ大和心の底に流るる

隠れたる弥撒の秘曲はいまもなほ大和心の底に流るる

日本最初の降誕祭ミサの記録は1552年、大内氏の領国、周防山口の降誕祭のミサである。

「鶏鳴のミサの時、パードレ・コスモ・デ・トルレス、ミサを歌ひ、パードレ・バルテザル・ガゴは福音書および書簡を読みたり。彼は助祭の白衣とストラを着し、我等は応唱せり。キリシタン等甚だ熱心にミサに与りて大いに喜びしは、我等の主に感謝すべきことなり。」(イルマン・ペドロ・デ・アルカソヴァの書簡)

これはグレゴリオ聖歌が日本で歌われた最初の記録でもあった。当時の日本人がその内容をどのように理解したかについては、よく分からないが、

「イルマン・ペドロ・デ・アルカソヴァの出発後、山口に於いてはたえず日本語にて書きたる本によりミサおよび説教を行えり。説教の時、修院にはキリシタン充満せり。」

というシルヴァ(最初の日本文典を著した修道士)の言葉が伝えられている。ここでいう「日本語にて書きたる本」は残存しないが、山口は琵琶法師ロレンソなど語学と音楽の両方に長じた日本人修道士を輩出した地でもあるので、ポルトガル語やラテン語のミサ用語の翻訳の試みが既になされたものと推察される。

「鶏鳴のミサの時、パードレ・コスモ・デ・トルレス、ミサを歌ひ、パードレ・バルテザル・ガゴは福音書および書簡を読みたり。彼は助祭の白衣とストラを着し、我等は応唱せり。キリシタン等甚だ熱心にミサに与りて大いに喜びしは、我等の主に感謝すべきことなり。」(イルマン・ペドロ・デ・アルカソヴァの書簡)

これはグレゴリオ聖歌が日本で歌われた最初の記録でもあった。当時の日本人がその内容をどのように理解したかについては、よく分からないが、

「イルマン・ペドロ・デ・アルカソヴァの出発後、山口に於いてはたえず日本語にて書きたる本によりミサおよび説教を行えり。説教の時、修院にはキリシタン充満せり。」

というシルヴァ(最初の日本文典を著した修道士)の言葉が伝えられている。ここでいう「日本語にて書きたる本」は残存しないが、山口は琵琶法師ロレンソなど語学と音楽の両方に長じた日本人修道士を輩出した地でもあるので、ポルトガル語やラテン語のミサ用語の翻訳の試みが既になされたものと推察される。

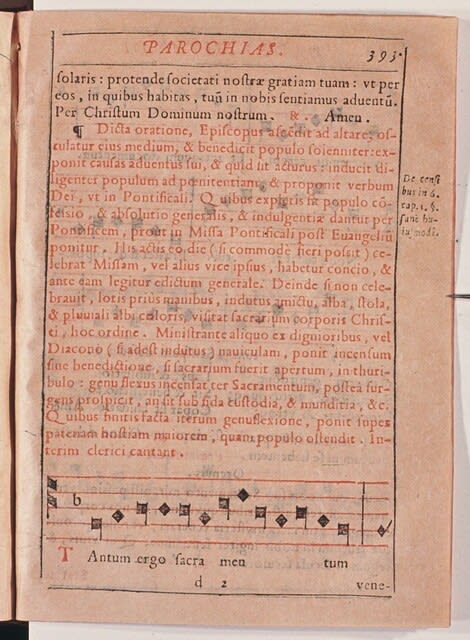

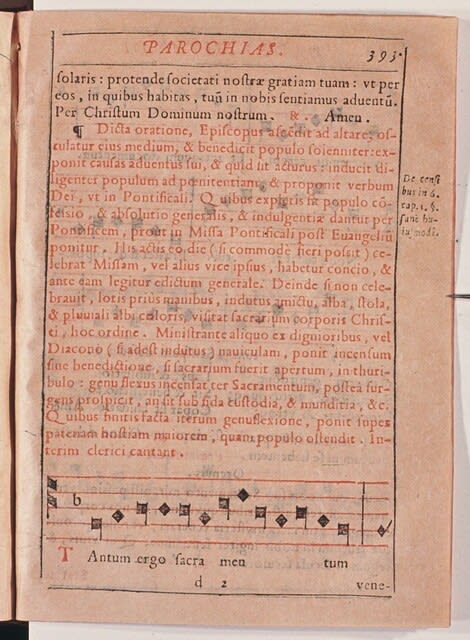

1605年に長崎で印刷された『サクラメンタ提要』には、キリシタン期洋楽の唯一現存する楽譜資料(グレゴリオ聖歌のネウマ譜)が収録されている。皆川達夫『洋楽渡来考再論』は、これについて、詳細な考証を行ったのちに、日本で出版されたものは、「主にスペイン系、多少のイタリア系の類書を参照しつつも日本へにおける布教を意識して独自の見地にたって編輯作成された固有の典礼書である」と述べている。

尚、皆川氏は、同書で、箏曲<六段>の原曲はグレゴリオ聖歌<クレド>だったという仮説を提唱していることも興味深い。もしそうならば、我々にとっても馴染み深い箏曲の名曲のなかにキリシタンの聖歌が「隠れて」いたことになろう。

(写真はサクラメンタ提要に収録されているグレゴリオ聖歌のネウマ譜)