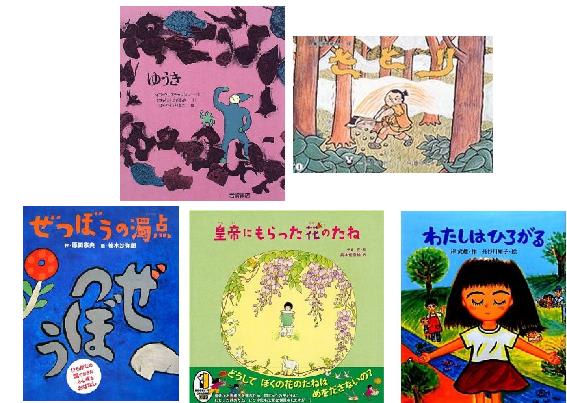

お届けしたのは,以下の5作品です。

①「ゆうき」レイフ クリスチャンソン(著),にもんじ まさあき・ ほりかわ りまこ (翻訳)/岩崎書店

②「さとり」岡田ゆたか(作)/童心社

③「ぜつぼうの濁点」原田宗典(作),柚木沙弥郎(絵)/教育画劇

④「皇帝にもらった花のたね」レミ(作),武本佳奈絵(訳)/徳間書店

⑤「わたしはひろがる」岸武雄(文),長谷川知子(絵)/子どもの未来社

ゆうき

ゆうき 山をみても 頂上まで登ってみたくならない人

山をみても 頂上まで登ってみたくならない人

円盤投げ 夢の100メートルに 挑戦する気にもならない人

そんな人は失敗しない

飢えた子どもがいても

不幸な人がいても なんとも感じない人

そんな人は失敗しない

まちがいに気づいても

気づかないふりをする人

自分のこころを 鏡にうつしてみる よゆうのない人

正義も自由も平和も はじめからあきらめている人

そんな人は失敗しない

そんな人が 失敗をおそれないゆうきを

すこしだけもってくれたら

地球はすみよくなるだろう

(全文)

子どもたちだけではなく,大人も,もっと勇気を…。

さとり

さとり 木こりが深い森の中で木を切っていると,毛むくじゃらの妖怪「さとり」が現れて,木こりの怖がってなんとか逃げようとする心の中を、次々と言いあててしまいます。

木こりが深い森の中で木を切っていると,毛むくじゃらの妖怪「さとり」が現れて,木こりの怖がってなんとか逃げようとする心の中を、次々と言いあててしまいます。

木こりは,この妖怪に心を悟られないように,心を「無」にすることにしました。

「無」の境地。

「何か考えてみろ!」と妖怪さとり。

そのうち,木こりの振りかざした斧の刃が取れ,妖怪さとりの目に命中。

一心不乱に,一生懸命,何か夢中になってる人が,一番怖いと,妖怪さとりは逃げていきます。

ここでちょっと般若心経っぽい内容を…(笑)

せつぼうの濁点

せつぼうの濁点 ぜつぼうに仕えていた濁点「”」は,自分がいるから,ご主人が「切望」ではなく「絶望」するのだ…と,新たなご主人探しの旅に出ます。

ぜつぼうに仕えていた濁点「”」は,自分がいるから,ご主人が「切望」ではなく「絶望」するのだ…と,新たなご主人探しの旅に出ます。

どこにいっても,邪魔もの扱い。

とうとう,「絶望」のご主人がよくきていた湖のほとりへ。

そこに身を投げた濁点「”」は…。

プクプク出てくる「きほう」につくと…。

濁点に視点をあてたお話。

目立たない濁点がつくだけで,まったく意味が変わってしまう言葉が,日本語にはたくさんあります。

子どもたちは,最後まで真剣に聞き入っていました。

「皇帝にもらった花のたね」

「皇帝にもらった花のたね」 むかし,あるところに,花の大好きなピンと言う男の子がいました。

むかし,あるところに,花の大好きなピンと言う男の子がいました。

その国の皇帝が世継ぎを選ぶためにだしたおふれ。

「この国の子供たちは一人残らず宮殿にでむき,皇帝から花の種をもらい,一年間育て,その花をみせにくるように。

その中から,世継ぎを選ぶ」

ピンは誰よりも自分が一番素晴らしい花を咲かせられると,自信満々でした。

しかし,一年間一生懸命いくら世話をしても,とうとう,芽も出ず,花を咲かせることはできませんでした。

「きっと怒られるにちがいない」と,宮殿に向かおうとしないピンに,お父さんが言います。

「お前は出来る限りのことをしたじゃないか。胸を張ってその植木鉢を観て頂きなさい」

他の子が持って来た花には,まったく反応を示さなかった皇帝が,ピンはの花の咲いていない植木鉢を見て…

さて,皇帝は,どんな細工をしていたのでしょう。

ピンはどうなるのでしょう…。

最後はどうなるのだろう…と,子どもたちは,じっと聞き入っていましたが,正直さと勇気を持って誠実に生きることを,見ていてくれる人は必ずいる。失敗を恐れ,失敗を隠し,最後に結果だけ取り繕えばよし…ではないのだよ。

子どもが失敗せず,無事何事も成功するように一生懸命の親にも,このお話はぜひ聴いてほしいものです。

わたしはひろがる

わたしはひろがる

「わたし」のことでほとんどが占められている「心」の中に,家庭での生活,学校での学習,友だちや家族以外の人とのふれあいをたくさん経験することで,どんどん心の中にいろんなものが入ってくる,受け入れるようになる。

そして,兄弟,親,友人,勉強,社会,戦争と平和,人種差別,自然環境について,考えるようになった自分を,「ひろがる」と表現しています。

「わたし」が人間として成長し,これからも広がっていく姿を描いた絵本。

どの場面も,子どもたちが同じ経験をしていてイメージしやすい。

「世界を心に持つ人間に」という学校の方針で行われてきた授業内容が,そっくり振り返れる,この学校の生徒ひとりひとりを描いている…と錯覚してしまうほどのシンクロ。

戦争と平和については,修学旅行で訪れた広島が。

学芸会で演じた「Science for Peace」,科学の進歩は何のため?という問いかけが。

総合学習で学んだ「アフリカの人種差別」が。

子どもたちの心に,この学び舎で共に学んだ内容が今一度,それこそ,走馬灯のように駆け巡ったことでしょう。

卒業前に,もう一度,学んだことを振り返れるよいひと時となってくれてたらいいなぁ…

長年、岐阜大学付属小学校校長を務められ児童文学作家としても著名な故・岸武雄先生の名作「わたしはひろがる」が、長谷川知子先生の絵とともに新しく生まれ変わった復刻版。

入学式や卒業式、国語、道徳などの授業に使われ、全国の学校・教師に愛され、多くの子どもたちを励まし、父母たちに信頼されてきた名作です。(出版社より)

6年生の皆さん,ご卒業おめでとうございます。

この6年間で学んだこと(勉強だけじゃない)は,これからの中学校生活や大人になってからも,礎にきっとなるはずです。

そして,君たちの生きてきた12年間では,善悪の判断力,正誤の判断力はちゃんと身についているはずです。

ときに,周囲の眼が気になって,その判断力が揺らいだり,本当の自分を偽らないといけないときもあるかもしれません。

自分に正直に,自分を信じて,「強い心」・勇気を持って,進んでいって下さい。

「正直」「純潔」「無私」「敬愛」

大丈夫,大丈夫。

おめでとう,そして,6年間ありがとうございました。

保護者の皆さま,諸先生方,この一年間,子どもの本の会の活動に対するご理解とご協力,誠にありがとうございました。

今後とも,子どもの本の会を,宜しくお願い致します。

ゆうき

ゆうき