国史跡・角塚古墳。岩手県奥州市胆沢南都田字塚田。

2023年6月14日(水)。

奥州宇宙遊学館(旧緯度観測所本館)を見学後、西進して国史跡・角塚古墳へ向かった。道路西方向北側に駐車場がある。

角塚(つのづか)古墳は岩手県では唯一の前方後円墳であり、日本の最北端に位置する前方後円墳である。北上川中流域、北上盆地のやや南寄り、西から合流する支流胆沢川の形成した胆沢扇状地の、標高約76mの低位段丘上に位置する。埋葬施設は明らかとなっていないが、出土埴輪等により5世紀末から6世紀初の築造と推定される。

古墳は、前方部を南に向けた前方後円墳である。現在残る墳丘は大きく壊されたもので、原型をとどめた箇所は少ない。後円部は2段築成で、後世に大きな一本杉が植えられている。墳丘の全長約45m、後円部の径約30m、高さ約4.5mを測り、前方部は前端幅約20m、くびれ部幅約13m、高さ約1.5mと復原され、前方部が短く狭い特色ある形態をとっている。

周濠は後円部周辺が幅約10m、前方部で約3mと狭くなり、全体が馬蹄形状を呈している。墳丘上には葺石、埴輪が認められ、前方部には各種の形象埴輪のあったことが知られている。形象埴輪の中には、動物、人物、家形埴輪等が含まれている。後円部からは墳丘に近い周濠全体からは円筒埴輪が出土している。これら埴輪の製作時期は5世紀後半と見られる。

岩手県域にあっては本古墳1基(1代のみ)を除くと他はすべて末期古墳で、本古墳以南にあっては宮城県北部の大崎地方(約70㎞南)まで前方後円墳等の存在が認められないため、その特異性が注目されている。角塚古墳の北西2㎞では、角塚古墳と同時期の大集落跡の中半入遺跡が発見され、角塚古墳造営に関わった人々の住居跡とされる。その出土物からは宮城県域や久慈地域など広域の交流が見られる。

角塚古墳の北東700mの場所から古墳時代中期後葉~後期前葉頃の円墳4基と墳丘をもたない、土壙墓12基が発見されており、角塚古墳以降の複数の地域有力者の共同墓地であった可能性が推測されている。

周辺の拠点的遺跡と考えられる中半入遺跡、石田Ⅰ・Ⅱ遺跡では、古墳文化と続縄文文化の遺物が共伴しており、5世紀頃には、奥州市周辺が南北交易の場であったことを示している。

国史跡・長者ヶ原廃寺跡。岩手県奥州市衣川田中西。

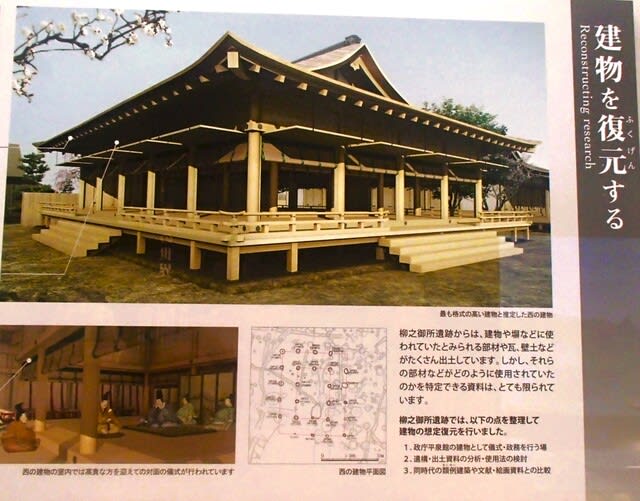

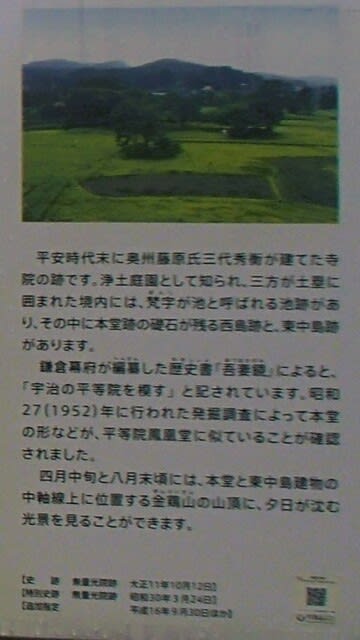

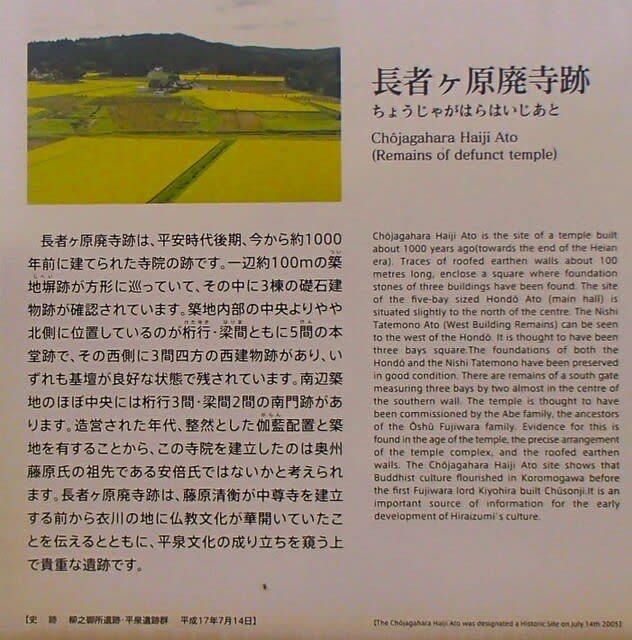

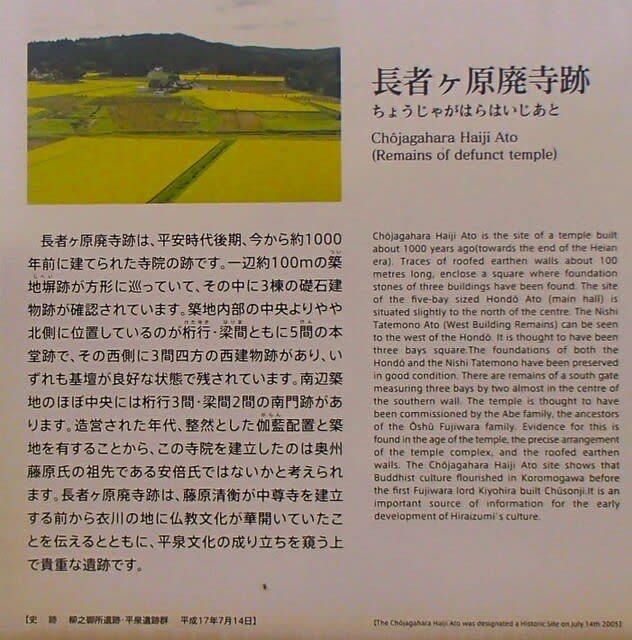

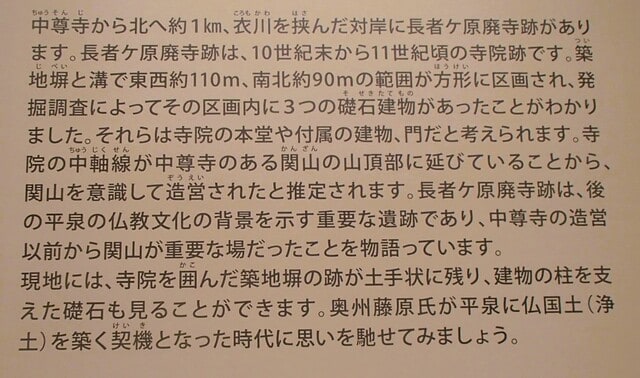

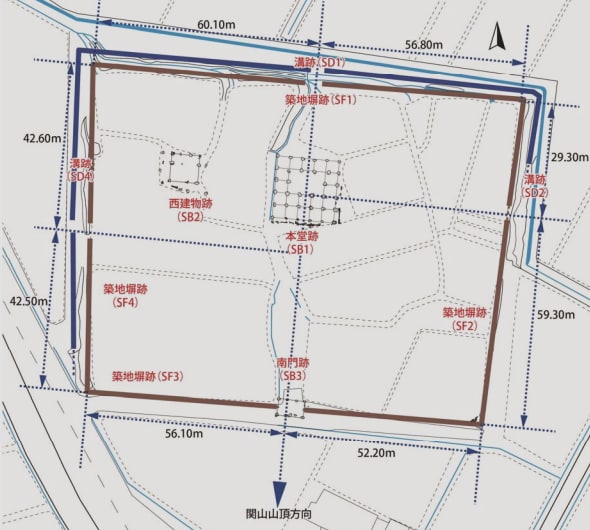

長者ヶ原(ちょうじゃがはら)廃寺跡は、平安時代の寺院跡で、中尊寺から北に約1キロの距離に位置し、西から南へ流れる衣川の東岸、北から南にゆるく傾斜する段丘上に立地する。10 世紀末には造営され、12 世紀までに廃絶したとみられる。藤原秀衡の御用商人金売吉次の屋敷跡と伝承されてきたが、昭和33年の発掘調査の結果、一辺およそ 100mの方形に区画された築地塀跡の内側に、本堂跡、塔跡と推定される西建物跡、南門跡の3つの礎石建物跡が配されており、寺院様式の壮大な建造物群跡であることが確認された。

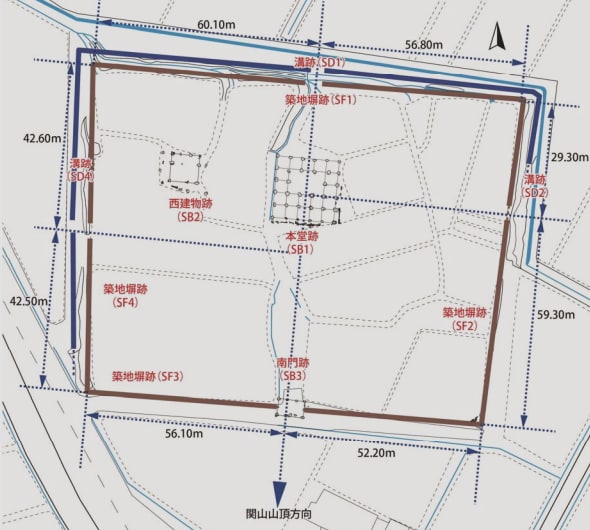

3棟の建物は、ロ字形に巡る築地塀に囲まれており、中央よりやや北側にあるのが本堂、そのすぐ西側には西建物、本堂のまっすぐ南に南門がある。遺跡の年代は、平成 16 年度の調査で出土した土器から、10 世紀末には造営されたことが明らかとなっている。

伽藍配置においては、本堂と南門の中軸線を南に延長すると、中尊寺が鎮座する関山の最高点に到達し、中尊寺造営以前の関山と何らかの関係があると推定される。

2つの建物の標高差は1mあり、本堂から正面を望むときに南門が視界を遮らないように工夫されている。

また、本堂の東に建物はなく、本堂から東に目をやると束稲山が姿を見せている。西建物が本堂の西側に建てられたのは、束稲山への眺望を確保するためだった可能性もある。

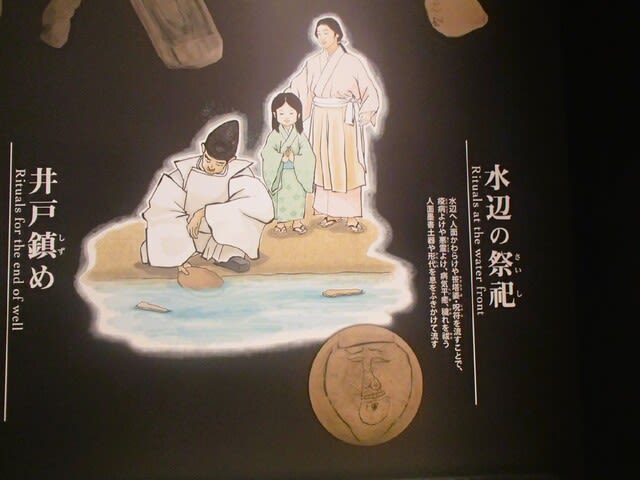

また、現在のところ講堂や僧坊などの施設が全く見つかっていない。加えて本堂跡の孫庇や築地塀内などに、礼拝の空間が広くとられている点が特徴的であるとして、僧を育成したり修行したりする寺ではなく、儀式や礼拝のみを執り行う仏教儀礼(法会)に特化した寺だったとされる。

このように長者ヶ原廃寺跡は、藤原清衡が平泉に中尊寺を建立する以前から衣川に仏教文化が華開いていたことを伝えるとともに、平泉文化がどのように形成されていくのかを明らかにする上で欠くことのできない重要な遺跡である。

建立者は、奥州藤原氏の母方の祖先である安倍氏と考えられている。当時、長者ヶ原廃寺跡の周辺には安倍一族の屋敷が軒を連ね、藤原清衡の叔父には僧侶がいたという記録が残されている。また、当時の築地塀は格式の高い寺院や役所しか造ることは許されなかったことや、造営するのに多くの労働力が必要とされることから、相当な権威と権力があったからも安倍氏と推測される。

発掘調査で焼けた土が多く見つかり、礎石に熱を受けた跡があることから、前九年合戦(1051~1062年)で安倍氏が源頼義・義家父子に滅ぼされたと同時に失われたものと推定されている。

荒廃後も、築地塀が廻っている様が衣川のランドマークになっていたように、三代秀衡の時代に平泉を訪れた西行法師も、長い間の念願だった旧跡を目にすることができたとして、その感慨を和歌に詠んでいる。また、奥州藤原氏を滅ぼした源頼朝も、この遺跡の礎石を一目見ようと足を運んでいるが、繁茂する草に覆われて見ることが叶わなかったということが『吾妻鏡』に記録されている。

このように、寺として機能しなくなった後も、廃寺として文化人・武士の崇拝を集めていたようで、初代清衡が中尊寺の大長寿院を、平泉の中心部から相互に視認できる関山丘陵の南側ではなく、衣川地区を臨む北側に建立したのは、長者ヶ原廃寺跡を意識した上での占地だったと推測される。

長者ヶ原廃寺跡の礎石は束稲山で採石されたことが調査で確認されている。

2012年、白鳥舘遺跡(奥州市)、柳之御所遺跡、達谷窟(平泉町)、骨寺村荘園遺跡(一関市)と共に再び世界遺産暫定リストに記載された。

入口から史跡方向。

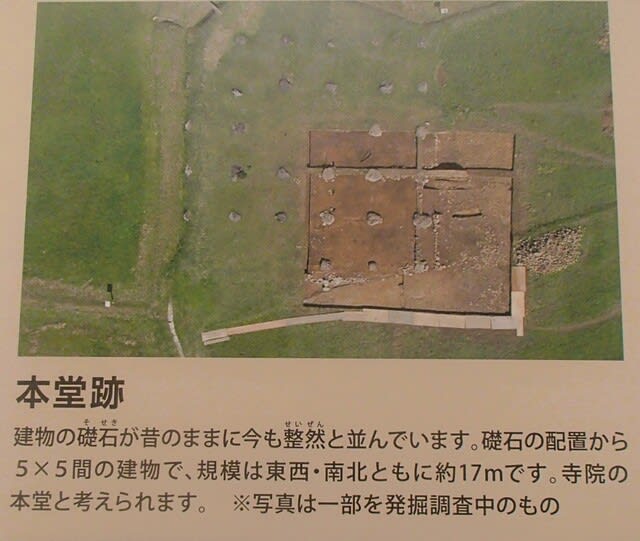

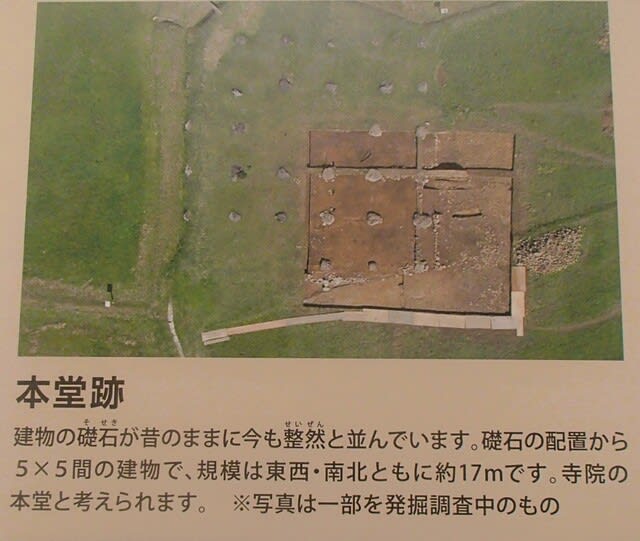

本堂跡(SB01 礎石建物跡)

築地塀跡内の中央に位置する。礎石は 34 基確認されている。規模は5×5間(16.8×16.8m)、軸方向はN-6°-Eである。形状は、三間四面で南面に孫庇が付く形態が想定されている。

一部の礎石の下には根石が設置されており、設置の際の掘方は確認されていない。基壇は、盛り土で構築されており、遺存する最大の規模は東西 19m、南北 19.6m、高さは最大で 30 ㎝である。基壇外装は、南辺と東辺で石列が確認されている。石列には偏平な楕円形の円礫が用いられ、長軸方向に立位で設置している。基壇との境には裏込めの土が入れられ固定されている。

付属施設として基壇南辺中央礎石fⅲ、fⅳの南には柱穴状ピットが確認されており、階段跡と考えられている。軒の出は、雨落溝が検出していないことから不明である。

西建物跡(SB02 礎石建物跡)

築地塀内の北西に位置する。礎石は 13 基確認されており、原位置を保つ礎石が6基、原位置から動いていると思われる礎石が7基確認されている。推定される規模は、3×3間(7.65×7.65m)、形状は桁行3間・梁行3間の側柱建物と考えられている。軸方向はN-6°-Eである。

基壇は約 10×10mの規模で、構築土で旧表土上に水平面を作り礎石を設置し、礎石上面まで積み上げていたものと考えられている。基壇西側には外装と考えられる石列を確認している。軒の出は、雨落溝が検出されていないことから不明である。 なお、基壇の高さは、本堂跡と比べると 40 ㎝ほど高い。

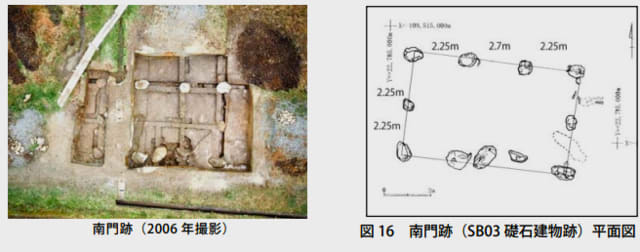

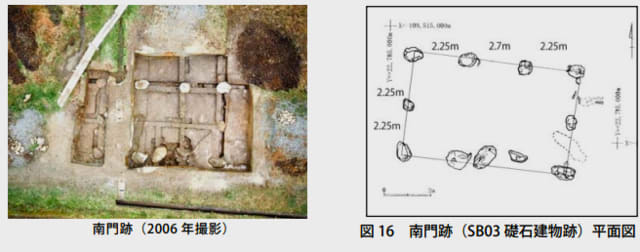

南門跡(SB03 礎石建物跡)

築地塀南辺の中央に位置する。礎石は 10 基確認されている。規模は梁行3間、桁行2間(7.2×4.5m)で、形状は側柱建物と考えられている。長軸方向はN-96°-Eである。東西に築地塀が取り付くことを確認している。基壇は、上面に原地性焼土と炭化物、焼土塊が確認できた層を構築土としている。規模は不明である。軒の出は、雨落溝が検出されていないことから不明である。

北奥側から衣川方向。

配置構成。 長者ケ原廃寺跡の建物と築地塀の配置については、以下のことが読み取れる。

①本堂跡(SB01 礎石建物)・南門跡(SB03 礎石建物)と築地塀跡SF01 開口部を一直線に、かつその中軸線を南に延長すると関山丘陵の最高点に達するように配している。

②本堂跡(SB01 礎石建物)と南門跡(SB03 礎石建物)の距離と、本堂跡(SB01 礎石建物)と北門の距離が2:1となっている。

③築地塀跡SF02 開口部は、本堂跡(SB01 礎石建物)の真東となっている。

④築地塀跡SF04 開口部は、築地塀跡SF04 の中央に位置する。

以上のことから、南に位置する関山丘陵の位置と、本堂跡(SB01 礎石建物跡)の前面に広めの空間を設けることが特に意識されていると考えられる。

寺院としての特徴

中心堂舎のSB01 礎石建物跡は当時の陸奥国では最大級の建物であり、かつ築地塀が用いられている。

10 世紀後半から 11 世紀前半の北上盆地では、北上市国見山廃寺跡、大竹廃寺跡、一関市泥田廃寺跡など、礎石建物による仏堂が出現する。なかでも国見山廃寺跡は、この時期に多重塔を含めた9棟の礎石建物からなる大規模な伽藍として整備され、盆地内の中心寺院になったとされる。大竹廃寺跡と泥田廃寺跡は、長者ケ原廃寺跡本堂跡と同様の三間四面庇の礎石建物であるが、長者ケ原廃寺跡は、本堂跡に孫庇が付き、付属建物と築地塀を備える点から、国見山廃寺跡に継ぐ規模の寺院であり、当時、北上盆地を掌握していた安倍氏によって、奥六郡南端の境界地に置かれた寺院であったとの推定がなされている。

長者ケ原廃寺跡は、中軸線が関山丘陵の山頂に向かって設計されていることから、当時の関山と関係することが想定される。10 世紀後半の関山には「衣の関」が設置されていたとされ、中尊寺境内中心部では、広範囲を囲繞する 10 世紀ごろの大溝跡も発見されている。長者ケ原廃寺跡は、「衣の関」と同時期に存在していることから、「衣の関」と関わり奥六郡南端に設置された寺院である可能性がある。

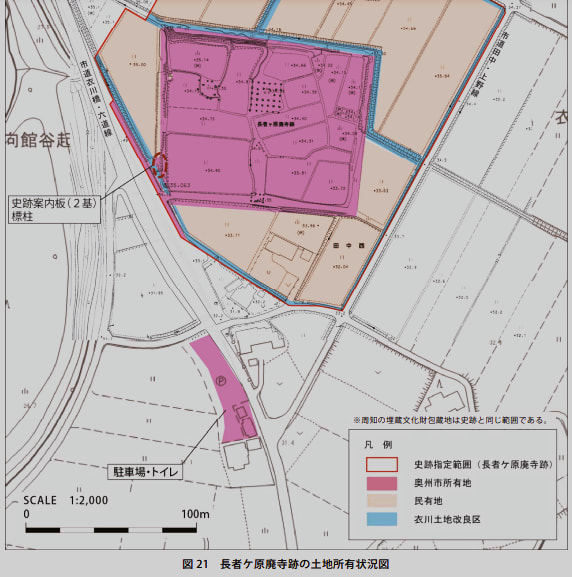

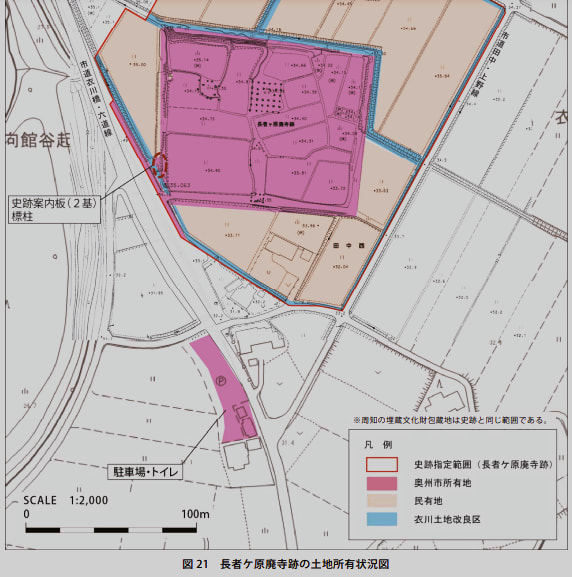

長者ケ原廃寺跡の現状

史跡地のうち、築地塀跡の内部は、99%が公有地化され現在は草地となっている。築地塀跡の外側については、ほぼ個人所有地で、1軒の宅地があるほかは水田として耕作がなされている。周辺には、見学者用トイレや駐車場、史跡案内所を設置している。

公有地である築地塀跡の内部は、本堂跡と西建物跡の礎石が地上に残されているが、水田当時の畦畔が残ったままであり、見学や除草管理の妨げとなっている。また、南門跡と南の築地塀跡は、農道の下に埋まっており、見学することができない状況である。

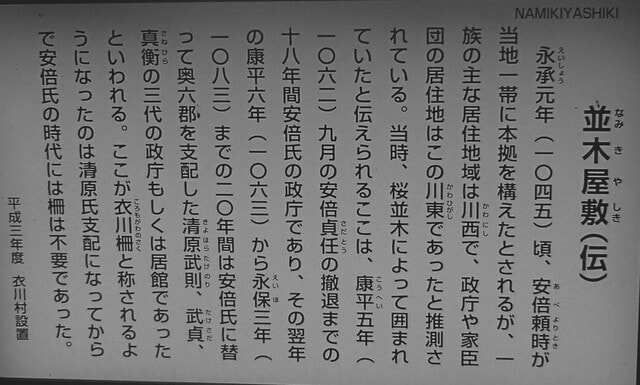

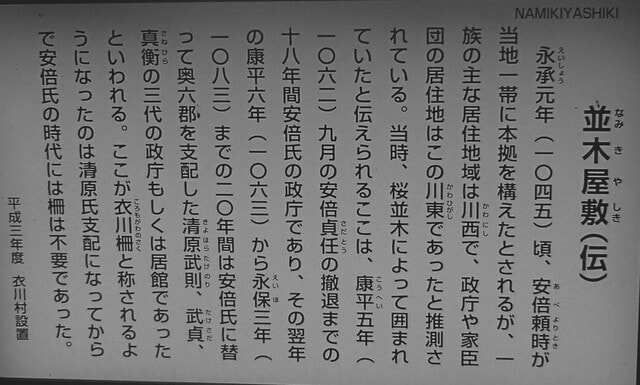

衣川柵跡。並木屋敷。岩手県奥州市衣川区並木前。

安倍氏が本據を構えた際の政庁と伝えられ、安倍氏滅亡後は清原氏の居館となり、桜並木に囲まれていたため並木屋敷の名称があるが後世においては衣川柵とも称されるようになった。

奥州藤原氏の初代藤原清衡の祖父にあたる安倍頼時(安倍忠良の子)はここを本拠とし、前九年の役で安倍貞任が源義家に屈して撤退するまでの18年間安倍氏の政庁が置かれていた。その後、安倍氏に代わって奥六郡を支配した清原家の政庁や居館も、ここに置かれた。柵が設けられたのは清原氏による支配が始まったのちのことである。ただし、現在は案内板があるだけで、遺構を見ることはできない。

衣川地域

延暦 21 年(802)には坂上田村麻呂によって北上川と胆沢川の合流点に胆沢城(国史跡)が造営され、鎮守府の機能も付加され、10 世紀後半ごろまで陸奥北部を支配する拠点となっていく。胆沢城造営後、現在の奥州市域には関東地方などからの移民が配されたことが記録に見えるが、それを反映するように、この時期になると市内全域で集落数が増加し、その状況は 10 世紀末まで続く。

そのなかで 10 世紀末ごろには衣川の北岸に長者ケ原廃寺跡が造営され、11 世紀末ごろには北上川に面した白鳥舘遺跡が利用され始める。両遺跡ともに 11 世紀に安倍氏、清原氏がこの地域に台頭したことを示しており、奥州藤原氏が平泉に成立する背景を考えるうえで欠くことができない遺跡である。

11 世紀末~12 世紀初頭には、藤原清衡が江刺郡の豊田館から平泉に進出、平泉は文治5年(1189)の奥州合戦で源頼朝により滅ぼされるまでの約 100 年間にわたり繁栄を極めた。奥州市のうち平泉と境を接する前沢地域や衣川地域には、川湊として平泉を支えた白鳥舘遺跡や、大量のかわらけを伴う儀礼が行われた接待館遺跡など、都市平泉の一部をなす遺跡が所在している。

衣川の地名が最初に現れるのは延暦8年(789)の征夷において、征夷軍が衣川を渡り軍営として衣川営を置いたとある。衣川営から進軍した征夷軍は、巣伏村で蝦夷軍に惨敗していることから、衣川は蝦夷の勢力範囲のまさに南限であった。

10 世紀後半ごろからは、衣川、衣の関が歌枕として多くの歌に詠まれ、衣の関は『枕草子』にも関のひとつとして記されている。衣の関は中尊寺が所在する関山にあったとされるものの、実態はよくわかっていない。しかしながら、中尊寺境内の金色堂北東部では 100m以上の範囲を囲繞するとみられる 10 世紀ごろの溝跡が確認されており、12 世紀の中尊寺造営以前になんらかの施設が存在したことは明らかである。

長者ケ原廃寺跡は、まさにこの時期に衣川の北岸に造営される。寺院の中軸線は関山の山頂を基準にしており、関山を意識して造営されていたことは疑いない。長者ケ原廃寺跡の廃絶時期は決め手がないが、遺構の改修がほとんど認められないことから、その存続期間は短く、中尊寺が建立される頃には廃絶していた可能性が高い。

永承6年(1051)には、前九年合戦が始まる。前九年合戦の顛末を記した『陸奥話記』には、安倍氏が衣川の外に出たことが合戦発端の一因であったこと、また衣川(河)関は、難攻不落の要地であったものの、源氏・清原氏軍の奇襲により陥落、源氏・清原氏軍は翌日には白鳥村へと進み、次々と柵を破り入り北へ進軍したと記される。この記述から、衣川(河)関は奥六郡南限の要衝地であり、境界とみなされていたことがわかる。事実、安倍氏は衣川(河)関が落ちて以降、敗退を重ね、関の陥落の 11 日後には厨川柵で滅亡してしまう。前九年合戦は、まさに衣川(河)関をめぐる攻防であったともいえよう。

このあと、道の駅「平泉」へ向かった。