菅刈公園。明治天皇行幸碑。目黒区青葉台2丁目。

2025年1月6日(月)。

本日は年末年始の東京旅行の最終日である。月曜日は博物館・美術館はほぼ休館なので、名古屋に帰る時間に充当すればいいのだが、11月と12月の2度疲労のため行きそびれた見学地が西郷山公園と隣接する菅刈(すげかり)公園であり、年中無休なので見学することにした。

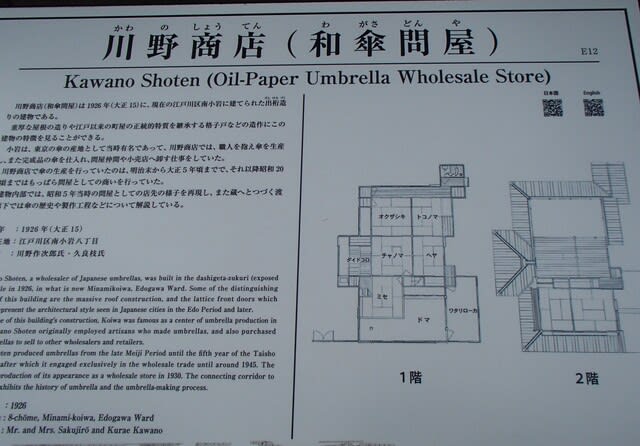

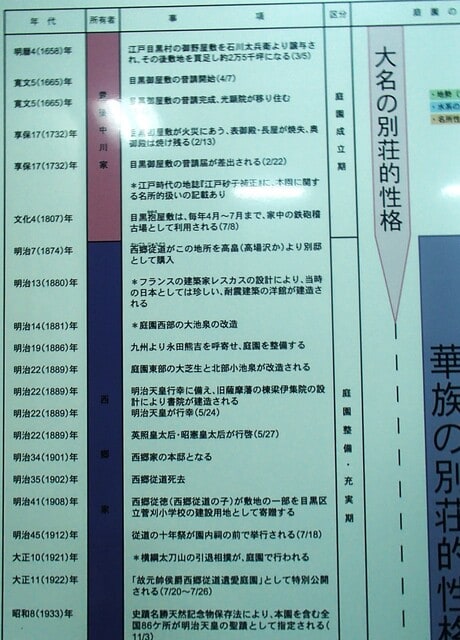

菅刈公園には明治村に移築された重文の西洋館・西郷従道邸が建っていた。西郷従道(じゅうどう)は西郷隆盛の弟で、明治時代の軍人で政治家であった。

本日はJR都区内フリー乗車券を購入した。東京サブウェイ72時間フリー乗車券は、本日の10時まで有効である。そこで、赤羽から新橋に行き、8時20分ごろ「ゆりかもめ」に乗車し、8時50分ごろ豊洲に着いた。レインボーブリッジを渡り終えるまでは、学校休みの児童や外人観光客が多く最前列の席に座れなかった。豊洲からは、有楽町線に乗り有楽町で降りて地下鉄の旅は終了した。

JR有楽町駅から山手線で渋谷に向かった。渋谷駅から代官山方面へ歩いたが、やはり途中で何度も道に迷い、グーグルマップで確認しながら進んだ。南平台の南側を西南に向かった。1971年頃、南平台にあったビートルズシネクラブの本部へ行こうとして結局分からなかったことを思い出した。往復通った鉢山町交番で道を尋ねたが、帰路や高低差を考えると、鉢山町交差点から西方向へ行き、南へ下ったほうが楽に行ける。往路はバス通りから渥美俊一記念館の前を通って、西郷山公園の東南端の入口に着いた。

高台の麓だが、西洋館が建てられていたのは、隣の菅刈公園なので、西に進むと、西郷山公園の西南入口を出た。

西郷山公園は、西郷従道邸の北東部分の丘陵地で、西郷従道の邸宅跡を目黒区立の公園として整備され、1981年に開園した。

菅刈公園の部分には、邸宅や庭園があり、その跡地に2001年に開園した。

南側を西に進むと、菅刈公園があり、その入口に明治天皇行幸碑があった。

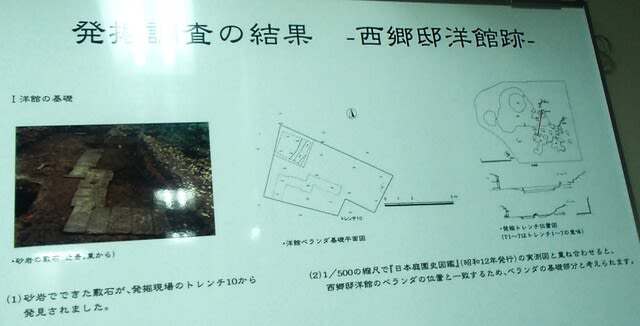

事前の調べではこの程度だったが、トイレを借りようと、奥にある建物に入ると、受付に女性がいたので、西洋館はどこに建っていたのか尋ねると、展示室があるので見て行って下さいと言われた。この建物は、西洋館と一緒に建てられていた和館(書院)の跡地に建てられたという。和館の前には池泉庭園が整備されていた。

生垣内奥が西洋館跡、右奥が書院跡地に建てられた建物。

西郷従道邸は、江戸時代には豊後岡藩(現・大分県竹田市)藩主中川家の目黒抱屋敷(かかえやしき=別邸)だった場所で、池には三田用水から水を引いて滝や池のある回遊式の大名庭園を築いていた。

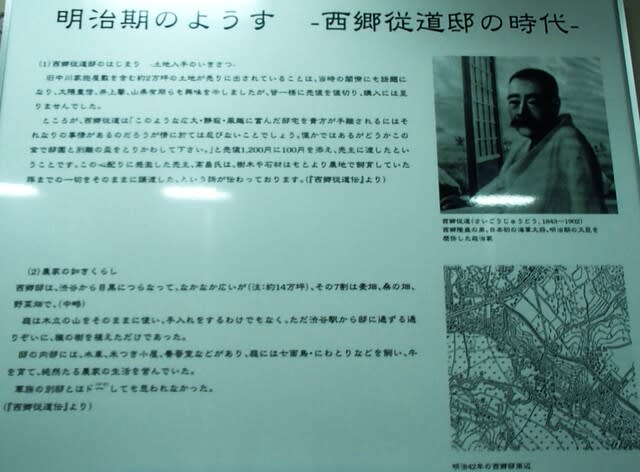

2万坪に及ぶ中川家目黒抱屋敷は、明治6年に下野した西郷隆盛の静養のために、弟の西郷従道(明治7年、陸軍中将)が、明治7年に台湾出兵の際の恩賜金をもとに購入した。その後,近 隣農民か ら農地や山林 の買上 げを請われ,西 郷家 の所有地 は最 大14万 坪 にまで広がった。

西郷従道が この地所 を手 に入れた 当時の本園の様子 は,「 山 あ り泉あ り。池 あり。林樹 あ り其 の他水 田,園 圃あ り四隣閑寂風 趣頗 る佳好。」 とあ り,従 道 がこのよ うな風情の土地 柄 を気 に入 って いた ことが伺 える。 西郷家の目黒 の邸宅 は,西 南戦 争 にお ける隆盛の死 によ って当初 の 目的には供 され なかったが,明 治33(1900)年 まで は別 邸 と して,そ して 明 治34(1901)年 か ら昭 和16(1941)年 までは西郷家の本邸 と して使用 されて いた。

そのなかに明治13年、フランス人建築家ジュール ・レスカスと 棟梁・鈴木孝太郎 の手により、日本初となる木造2階建て、耐震仕様の洋館が建築された。

西洋館は、広々とした芝生や、大王松(だいおうまつ)・ヒマラヤ杉・落羽松(らくうしょう)などが茂る樹林に囲まれ、清浄な池に面していた。

建具類はほとんどフランス直輸入の品を使用した。また、屋根は垂木(たるき)を省いたり、金属板を葺くなどの軽量化が図られた。さらに、建物の四隅には通し柱を配置、壁の中にはれんがを積み建物の浮き上がりを防ぐなど、当時では、他に類例の見られない耐震設計がなされていた。

西郷従道が海軍大臣時代の明治22年には、明治天皇の行幸、皇后・皇太后の行啓なども行なわれたため、書院造の和館を建設し、鹿児島から西郷隆盛に仕えた永田熊吉を呼び寄せ、庭にも大幅に手を入れている。

邸内には、西郷従道が養蚕技術の改良を進めていたため養蚕所、農園・果樹園、トマトソースの製造所(缶詰加工場)もあり、明治天皇も養蚕所を見学している。

西郷従道の死後、明治36年からは、次男で貴族院議員の西郷従徳(じゅうとく)が昭和16年に渋谷に移転するまで、本邸として使用され、昭和18年に国鉄に売却された。

その後、空襲で和館が焼失、残された西洋館は国鉄の職員宿舎、プロ野球国鉄スワローズの合宿所などに使われていたが、その洋館も1963年、愛知県犬山市の「博物館明治村」に移された。

園内には、復原庭園のほか、芝生広場、子どもの遊び場、庭園の脇に展示室・和室・庭園展望室をそなえた和館を設置している。

東京都目黒区・旧西郷従道邸庭園に関する造園生活史的研究

J-Stage 鹿野陽子 著 · 1998

明治35(1902)年 に刊 行 された 「西郷従道』には,「 邸 は渋谷 より目黒に連 りて仲 々廣 けれ ども,其 七 分通 りまでは麦,桑,野菜畑 に して(中 略)惟 だ渋谷停車場 よ り同邸 に通ず る路傍 に,楓樹 を植 えたるのみ,邸 内 には水車,米 掲 き小屋,養 蚕室等あ り,庭 には七面鳥,鶏 等を飼育 し,牛 を畜ひて其乳を搾 り,純 然た る農家 の生活 に して,華 族 の別邸 とは ドー(ママ)して も思 はれず,」 とあ り,こ の記述 か ら目黒 の地所の全体的 な印象 は,き わ あて田園的 であ ったといえる。

明治期 の庭園 の状況 は,明 治30(1897)年 の 「日本園 藝會 雑誌』第83号 に 「庭 園拝観記」 と して記録が残 され ている。

中央 にはジュンサイ等が繁茂する大 きな池があ り,庭 の北部 は丘 状 を呈 してい る。池 中 には 「亭」 が配 された島 と小島,そ の間に銅製の鶴像が点在す る半島が ある。 和館 の座敷 は,人 像銅製噴水や雪見灯篭,小 島 と相対 し,こ れ らの奥手 には三段 の滝,そ の西 の沢上部 に四段 の滝組が築造 されて いる。庭園東部 には,温 室 と芝生 の広場 があり,こ れ らを回遊 して丘 を上 ると本園 の最 も高 い台地状 の部分 に設 け られ た茅葺 きの茶亭 に至 る。

茶庭 には正 治元年(鎌 倉 時代)と 刻印 され た灯篭 が据 え られて いる。 茶庭 の北に本 園の水 源に当る箇所が あ り,「 目黒不 動 の滝 の如 き」高 さ一丈に及 ぶ大 爆布に出会 う…。

邸宅の正門か ら馬車 廻 しまでは,西 洋風 の並木道 が設 け られ,従道が欧州か ら持ち帰 った西洋美人像 な どが配置 されてお り,和館の座敷正面の人像銅 製噴水や温室 とあわせて これ らによ る庭 園構成 は,明 治期の欧化思潮 のあり様 が庭 園 とい う三次元の空間 に表 出 した もので あるといえ,和 洋の要 素を折衷 した庭園であ ったことが伺 える。

また,洋 館 のバル コニーか ら望む眺め は,精 緻 な技巧 を凝 らしたいわ ゆる庭園 的な景観で はな く,水 草の生 い茂 るおお らかな自然風 の池 を主 としたもので ある ことは,江 戸期 の描写 にみ られる この池泉 の風情 を継承 して いるといえる。 これ は,欧米 の農園経営 などに影響 を受けた従道 の,一 種 自然主義的 な景観 に対す る好 みが反映 した ものであ った とも推察 されよ う。

明治36(1903)年 の生誕 よ り昭和元(1926)年 まで祖母 らと本邸宅 に生活 した従道 の孫,従 吾 は後年,「 …邸 は 目黒 川 に近 い低地 にあ り,直 ぐ裏 は水 田であ った。広大 な庭園 を有 し渋谷の方向は台地 で森 林におおわれていたので邸か らみ ると山にように見え,朝 夕二階の窓か ら見た景色 は素晴 らしいもの であ った。」 と懐か しみ,ま た,庭 園 に関 しては,「 頗 る広大で,池 あ り滝 あ り広 い芝生があ り,少 し高い ところに,祖 父従道を祭 った祠が あった。

三島由起夫著の 「豊饒の海の一』春の雪(ママ)の最 初 の と ころに書かれてい る松枝侯爵の庭 の描写 は,わ れわれの目黒の庭 にそっくりであ る。 この洋館のそばに大 きな池があ り,鯉,鮒,は や,めだか等 が沢山 いて私共は,よ く魚取 りを して遊 んだ。 また,林には,ひ よ どり,か けす,野 鴨 がいて鳥打 ちもよ く行 った。」 と追想 している。

しか し本 園はまた,特 に明治期 において当主,従 道 の政 治的,社会 的地位 によ り華やかな社交 の舞台 と して も利用 され ていた。

その最 も顕著 な事例 は,明 治22(1889)年5月24日 に行 われ た明治天皇 の行幸 な らびに皇太后及 びの行啓 である。

行幸当 日,園 内には万国旗が飾 され,相 撲 の土俵 と舞台 が仮設され,出 島 には海軍軍楽隊を配す る等 の演 出が行われた。 明治天皇 は新築の和館で午餐 の後,洋 館二階 に設 け られた玉座か ら相撲や象 の曲芸,薩 摩踊 り等 を見物 して いる。 また,こ の日の来賓は,有栖川宮殿下を は じあ三條内大臣,伊 藤枢密院議長,黒 田総理大臣等200余 名に及ぶ盛儀であ った。

行幸の三 日後 にあたる5月27日 の英照皇太后,皇 后(後 の照憲皇太后)の 行啓 には,有 栖川宮,北 白川宮両妃殿下をは じめ諸閣僚夫人 らが集い,目 黒邸 や西那須野 の農場で研究 された養 蚕技術や生産品等の展覧や,松 旭斎天一 の奇術,花 柳寿輔連な らび に藤間勘太郎連 の手踊 り等の余興 が披露 された。

目黒 か ら渋谷 にか けての西郷 家の地所は,一 部を現在の菅刈小学校 の用地 と して寄贈する等,逐 次部分 的に手放 されて い ったが,昭 和15(1940)年 頃 まで は,庭 園 は,和 館 の座 敷か ら見渡せ る範 囲だけで も約6,500坪 あ り,山 林な どを含 めると5万 坪 が残 っていた。 しか し,第 二次世界大戦直前の昭和15(1940)年,従徳が,約3.000坪 の敷地 と約2,000坪 の宅地 を残 して所有 地 を箱根土地分譲会社に売却 した ことによって,本 園 は大幅に縮小 され た。 なお,こ の時売却 された地 所は,「 西郷 山文化村分譲地」と して宅地分譲 され た。現在 も,目 黒区青葉台二 丁目一帯 は,通称 「西郷 山」 と呼ばれ,東 京 ・山の手 の住宅地 を代表 する存在であ る。 この呼称 は,西 郷家 が この地 に綴 って きた生活 の歴 史が,少なか らず地域の歴史 として共有 されて醸成 した ことを示唆 してい ると考え られ,「 西郷」あ るい は 「西郷 山」 とい う名 が,場 所性の象徴 と して継承 されてい ることを示す ものであ る。

第二次世 界大 戦中,池 泉 は宅地造成 の残土等 によ って埋 め立てられ平坦部 の殆 どが耕地 とな り,輻 重兵学校 の軍馬用 の防空壕が掘 られ る等,戦 時下 とい う社会情勢 によ り本 園は,国 の文化財 として史蹟 に指定 されていたに もかかわ らず,荒 廃 してい った。 なお,洋 館 は焼 け残 った ものの,明 治天 皇 の行 幸 を機につ くられ た和館 は,昭 和20(1945)年5月 の空襲 によ って惜しくも焼失 した。