長板諸飾りでの柄杓の扱いを考えてみました。

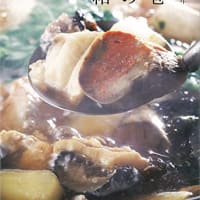

納会でお楽しみください。

「真」のあしらい、重い扱い方としては、点前初めの時、蓋置きを置き付け、それぞれを仕分けます。柄杓を取る前に釜の蓋を取り、それから膝を廻して䑓子に向き、柄杓を柄杓立てより抜き取りまた本座に戻ります。それから柄杓を扱って湯を汲みます。重いもっとも丁寧な扱いの時は、何度もこのように膝を廻して柄杓を取ります。

また、回らずに、そのまま直接に柄杓を抜く事もあります。この形にしますと、回ることにより生じてしまう、体の位置の崩れが防げるという効果があります。この仕方も所作としてもっともですので、両方の仕方を用います。いずれにしても、「真」の丁寧な形としては、柄杓は柄杓点てにその都度戻すということになります。

中蓋の時も柄杓を杓立てへ指します。蓋置きも杓立ての前へ置き付けてから、客付きに回ります。これは法に従った形で、唐物点て以上には、極力このようにします。

中仕舞の後、柄杓を取る前に釜の蓋を取り、それから柄杓を柄杓立てから取ります。

仕舞にも、初め蓋置へ掛けなかった時は、またすぐに柄杓立てへ立てます。あしらいの必要な蓋置は、この時に打ち返し、元の所(炉の横)へ置き、水指の蓋を閉めます。あしらう必要のない蓋置なら、すぐに水指の蓋を閉めます。

________________________________________

「行」のあしらいとしては、常の濃い茶を点てる時など、中蓋を閉め、柄杓は蓋置きに置き、茶荃湯治をします。

中仕舞の時は、前の様に柄杓を柄杓立てへ指し、蓋置きをその前へ置き付けます。「真」と「行」の中間の扱い方になります。常の濃い茶・唐物点て・茶通箱・茶筅飾りなどの時に行います。

________________________________________

「草」のあしらいとしては、点前初めに蓋置きを炉の右手前に置き付け、柄杓を取って蓋置に掛ける、大変な略式の扱いになります。これは、常の薄茶の時にするような略し方です。ただし、必ずそのようにするということでもなく、どの仕方でも間違いではありません。その内でも、唐物点て以上の重い手前では、略す事はありません。

中蓋の時も、蓋置きへ柄杓を引き、中仕舞いの時も柄杓を建水へ掛け、蓋置きも建水の脇へ置きます。初め蓋置きへ掛けた時は、仕舞の時にも蓋置に掛けます。このような略した草の形では、柄杓立ての働きが始めと最後だけになってしまいます。また蓋置も、棚に戻さないので、棚を用いている効果が表れにくく感じてしまいます。しかし、茶事の中で考えれば、濃茶の時と薄茶の時の扱いを変えることで、濃茶と薄茶の点前の違いがより鮮明になるという効果も生まれます。

________________________________________

「真」「行」「草」の区分けにこだわる必要はありませんが、それぞれに一貫した扱いの考え方がありますので、統一した扱いをしないと不自然になります。いずれにしても、その時々に応じて使い分けられるようになっておくことが、茶の湯をする者には必要になります。また例えば「真」であれば、重い丁寧な扱いを心がけることが必要で、点前途中で「行」「草」と混同する所作にならないように心掛けます。

納会でお楽しみください。

「真」のあしらい、重い扱い方としては、点前初めの時、蓋置きを置き付け、それぞれを仕分けます。柄杓を取る前に釜の蓋を取り、それから膝を廻して䑓子に向き、柄杓を柄杓立てより抜き取りまた本座に戻ります。それから柄杓を扱って湯を汲みます。重いもっとも丁寧な扱いの時は、何度もこのように膝を廻して柄杓を取ります。

また、回らずに、そのまま直接に柄杓を抜く事もあります。この形にしますと、回ることにより生じてしまう、体の位置の崩れが防げるという効果があります。この仕方も所作としてもっともですので、両方の仕方を用います。いずれにしても、「真」の丁寧な形としては、柄杓は柄杓点てにその都度戻すということになります。

中蓋の時も柄杓を杓立てへ指します。蓋置きも杓立ての前へ置き付けてから、客付きに回ります。これは法に従った形で、唐物点て以上には、極力このようにします。

中仕舞の後、柄杓を取る前に釜の蓋を取り、それから柄杓を柄杓立てから取ります。

仕舞にも、初め蓋置へ掛けなかった時は、またすぐに柄杓立てへ立てます。あしらいの必要な蓋置は、この時に打ち返し、元の所(炉の横)へ置き、水指の蓋を閉めます。あしらう必要のない蓋置なら、すぐに水指の蓋を閉めます。

________________________________________

「行」のあしらいとしては、常の濃い茶を点てる時など、中蓋を閉め、柄杓は蓋置きに置き、茶荃湯治をします。

中仕舞の時は、前の様に柄杓を柄杓立てへ指し、蓋置きをその前へ置き付けます。「真」と「行」の中間の扱い方になります。常の濃い茶・唐物点て・茶通箱・茶筅飾りなどの時に行います。

________________________________________

「草」のあしらいとしては、点前初めに蓋置きを炉の右手前に置き付け、柄杓を取って蓋置に掛ける、大変な略式の扱いになります。これは、常の薄茶の時にするような略し方です。ただし、必ずそのようにするということでもなく、どの仕方でも間違いではありません。その内でも、唐物点て以上の重い手前では、略す事はありません。

中蓋の時も、蓋置きへ柄杓を引き、中仕舞いの時も柄杓を建水へ掛け、蓋置きも建水の脇へ置きます。初め蓋置きへ掛けた時は、仕舞の時にも蓋置に掛けます。このような略した草の形では、柄杓立ての働きが始めと最後だけになってしまいます。また蓋置も、棚に戻さないので、棚を用いている効果が表れにくく感じてしまいます。しかし、茶事の中で考えれば、濃茶の時と薄茶の時の扱いを変えることで、濃茶と薄茶の点前の違いがより鮮明になるという効果も生まれます。

________________________________________

「真」「行」「草」の区分けにこだわる必要はありませんが、それぞれに一貫した扱いの考え方がありますので、統一した扱いをしないと不自然になります。いずれにしても、その時々に応じて使い分けられるようになっておくことが、茶の湯をする者には必要になります。また例えば「真」であれば、重い丁寧な扱いを心がけることが必要で、点前途中で「行」「草」と混同する所作にならないように心掛けます。