東京交響楽団 特別演奏会「第九と四季」

2017年12月28日(木)18:30〜 サントリーホール A席 1階 1列 20番 7,200円(会員割引)

指揮&チェンバロ*:秋山和慶

ヴァイオリン:服部百音*

ソプラノ:ディミトラ・テオドッシュウ**

メゾ・ソプラノ:清水華澄**

テノール:望月哲也**

バ ス:妻屋秀和**

合 唱:東響コーラス**

合唱指揮:三澤洋史**

管弦楽:東京交響楽団

コンサートマスター:水谷 晃

【曲目】

ヴィヴァルディ:ヴァイオリン協奏曲集「四季」より「春」ホ長調 作品8-1/「冬」ヘ短調 作品8-4*

ベートーヴェン:交響曲 第9番 ニ短調 作品125「合唱付」**

《アンコール》

蛍の光**

毎年、仕事納めの日は早めに切り上げて、サントリーホールで恒例の「第九と四季」を聴く。「第九」は毎年色々聴くけれども、それぞれに変化があって聴き比べるのも面白いが、この曲はとにかく何度聴いても飽きるということがない。東京交響楽団が毎年年末の押し詰まった12月28日と29日に開催する特別演奏会「第九と四季」では、秋山和慶先生の、堂々と揺るぎない「第九」が安定感抜群で、安心してゆったりした気分で楽しめるところが良い。まあ、ある種の安定志向である。

また、「四季」の方は若手の伸び盛りのヴァイオリニストが抜擢されるので、こちらは逆にいつもフレッシュな演奏を聞かせてもらえるから楽しい。今年は期待の成長株、服部百音さんの登場だ。というわけで、いつものように最前列のセンター席で聴くことになった。「第九」よりは「四季」をメインに聴くような席位置である。

「第九と四季」は、昨年2016年は青木尚佳さん、2015年は毛利文香さん、2014年は神尾真由子さんがソリストを務めている。今年の百音さんは一段と若い世代になるが、やはりこの恒例行事に抜擢されるということは、その実力を高く評価され、さらに一層の期待も込められているということだと思う。

百音さんは今年1年間に、三大ヴァイオリン協奏曲(メンデルスゾーン、シベリウス、チャイコフスキー)+パガニーニ第1番と、短期間に集中的に協奏曲のステージを務めた。そしてその仕上げが「四季」である。難曲揃いの中で、「四季」にも独特の難しさがある。後年のロマン派の曲のような超絶技巧ではないが、いわば協奏曲の原点のような部分があり、「合奏」と「協奏」を使い分ける必要が出てくるからだ。

さて、「四季」の演奏。まずは「春」から。第1楽章、目の前で聴いているせいもあるが、百音さんのヴァイオリンの音がキリッと立っている。オーケストラの第1ヴァイオリンと同じパートを演奏していても立ち上がりの鋭い音が際立って聞こえるのである。秋山先生はいつもゆっくり目のテンポで演奏するが、それに対してソリスト側がどう対応するかもポイントの一つだ。百音さんの演奏は、音質という点ではあくまでソリストとしての独自性を発揮している。もとより、東響の弦楽は繊細でいささか大人しいトーンを持っているので、余計にそう感じるのかもしれない。

第2楽章は緩徐楽章にあたり、百音さんのヴァイオリンが切なげに歌い出す。その表現は精緻な印象で、弱音にも芯のハッキリした音質(ただし尖っているわけではない)で主題を繊細に歌わせて行く。伴奏に回るオーケストラ側はかなり控え目な印象。

第3楽章にはまた明るい春のイメージが戻って来る。ヴァイオリンの音色も明るく艶やかに変わる。装飾的なパッセージにも弾むように生命力が宿り、瑞々しく感じるのは、やはり若い演奏家ゆえの特性だと思う。西洋の春は日本の春の長閑さとはちょっと違って、冬の厳しさの余韻を引きずっている部分が残されている、そんなイメージもうまく描き出されていたと思う。

続いて「冬」。その厳しさの部分が、やや焦燥感を感じさせられる鋭い音となって、百音さんのヴァイオリンから飛び出してくる。冬の逆境にも負けない、強い「心」を主張しているようにも聞こえる。百音さんのヴァイオリンは、明瞭でクッキリした造形を持ちっているが、しなやかさも併せ持ち、音も決して細くはない。バロック時代の「四季」にはテンポ感の自由度は少ないが、その中でダイナミックレンジを広く採り、豊かな質感の中に感情を込めていく。そのような表現力の幅広さに、非凡なものを感じるのである。

第2楽章は、「四季」の最も美しいところ。やや速めのテンポだろうか。外は真冬の厳しい自然、でも部屋の中は暖炉でぬくぬくと暖まっている、そんな世界観が描かれているわけだが、百音さんの演奏には、ただ春への憧れだけではなく、厳しい冬にも負けないぞ、という強い意志が込められているようで、ナルホド、こういう表現もあるのかと、新鮮に感じた。

第3楽章は全体のフィナーレでもある。「四季」という標題的な要素とは別に、ヴァイオリン協奏曲としての魅力がある。独奏ヴァイオリンの技巧的な鮮やかさと、オーケストラとの駆け引き、「協奏」する要素である。百音さんの魅力がここへ来て姿を現す。芯の強いしなやかさと技巧的なパッセージにも音楽的な流れの美しさと力感があり、オーケストラ側とちょっとぶつかるようなところもあり、スリリングな演奏にもなった。むしろ東響の弦楽にもっと力強さがあったら、より面白い協奏曲的な演奏になったかもしれない。

「第九と四季」の「四季」は毎回、若手のソリストと秋山先生のテンポ感の違いが独特の雰囲気を創り出す。ある意味では、そのぶつかり合いが化学反応を起こせば、とても面白い演奏になるのだ。今回は、秋山先生の堂々とした佇まいの音楽作りと、東響の弦楽の緻密だが大人しいアンサンブルと、鋭い集中を見せる百音さんのヴァイオリンが、三者三様のスタイルを持っていて、全体が溶け合うというよりはぶつかり合うカタチで、スリリングで新鮮な響きの「四季」となっていたと思う。音楽に正解はないはずなので、これはこれで素晴らしい演奏だったと思うのである。

後半の「第九」については、毎年おなじようなものなので、詳細は割愛させていただこう。ただひとつ、今回のソリストには、ソプラノのディミトラ・テオドッシュウさんが参加した。METやスカラ座など世界最高峰の歌劇場の常連で、まさにトップクラスのソリストが、「第九」を歌うために来日している。東響は海外のオペラ界の強力なコネがあるのだろうか。昨年2016年はテノールにロバート・ディーン・スミスさんが出演していたし、一昨年2015年はソプラノにエヴァ・メイさんが出ていた。なんだかスゴイ顔ぶれである。テオドッシュウさんはギリシャの生まれで主にイタリア・オペラを得意としている人なので、ドイツ語の「第九」が得意なのかどうかは分からないが、声はよく通って来ていた。さすがのものである。清水華澄さんのメゾ・ソプラノも負けじと頑張っていたし、妻屋秀和さんのバスは申し分のない素晴らしさ。望月哲也さんのテノールも声はよく通っていたのだが、個人的な感想としてだが、声質が「第九」には合わないような気がした。

合唱は東響コーラス。アマチュアの合唱団だが人数が多いので、日本的な「第九」のイメージになる。

秋山先生の揺るぎない造形は安定感抜群。日本的な「第九」らしい「第九」として十分に楽しめた。アンコールの「蛍の光」もすっかりお馴染みだが、編曲が素晴らしいので、毎年感動して、1年の聴き納めとなる。これも楽しい。

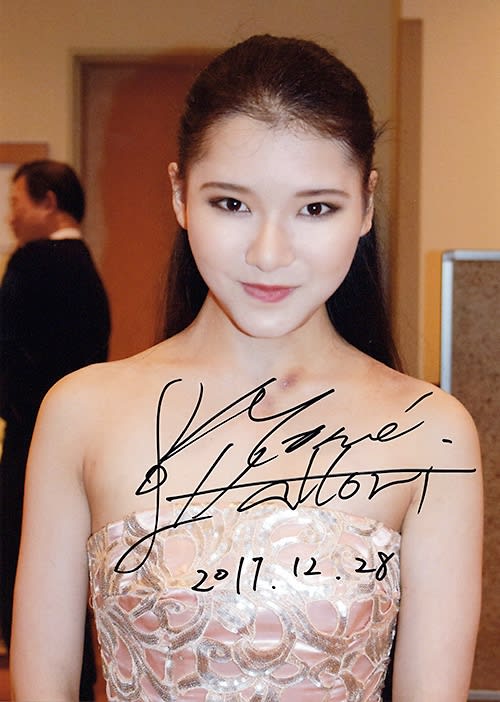

終演後は、百音さんを楽屋に訪ねた。他に来訪者もなかったようで、ゆっくりお話しできたのが楽しかった。あんな話やこんな話は公開できないが(笑)、音楽に対する真摯な取り組み方が感じられて、とても頼もしい18歳。今後がますます期待されるヴァイオリン界のホープである(ちょっと表現が古くさいかな??)。この前のリサイタルの時の写真にサインをいただいた。

終演後、サントリーホールの楽屋にて

百音さんは今年1年間はかなりハードな演奏会をこなしたが、そのことによって大きな貴重な体験にもなったはず。それが次なるステップに絶対役立つはずなので、今後の活動にも注目していきたいと思う。さしあたっては、来年2018年2月27日に松戸で、読売日本交響楽団とメンデルスゾーンのヴァイオリン協奏曲がある。指揮はコバケンさんである。何かが起こりそうな予感(?)がしてワクワクするなあ。

← 読み終わりましたら、クリックお願いします。

← 読み終わりましたら、クリックお願いします。

★・・・・・★・・・・・★・・・・・★・・・・・★・・・・・★・・・・・★・・・・・★・・・・・★・・・・・★・・・・・★

当ブログの人気ページをご紹介します。

↓コチラのバナーをクリックしてください。↓

2017年12月28日(木)18:30〜 サントリーホール A席 1階 1列 20番 7,200円(会員割引)

指揮&チェンバロ*:秋山和慶

ヴァイオリン:服部百音*

ソプラノ:ディミトラ・テオドッシュウ**

メゾ・ソプラノ:清水華澄**

テノール:望月哲也**

バ ス:妻屋秀和**

合 唱:東響コーラス**

合唱指揮:三澤洋史**

管弦楽:東京交響楽団

コンサートマスター:水谷 晃

【曲目】

ヴィヴァルディ:ヴァイオリン協奏曲集「四季」より「春」ホ長調 作品8-1/「冬」ヘ短調 作品8-4*

ベートーヴェン:交響曲 第9番 ニ短調 作品125「合唱付」**

《アンコール》

蛍の光**

毎年、仕事納めの日は早めに切り上げて、サントリーホールで恒例の「第九と四季」を聴く。「第九」は毎年色々聴くけれども、それぞれに変化があって聴き比べるのも面白いが、この曲はとにかく何度聴いても飽きるということがない。東京交響楽団が毎年年末の押し詰まった12月28日と29日に開催する特別演奏会「第九と四季」では、秋山和慶先生の、堂々と揺るぎない「第九」が安定感抜群で、安心してゆったりした気分で楽しめるところが良い。まあ、ある種の安定志向である。

また、「四季」の方は若手の伸び盛りのヴァイオリニストが抜擢されるので、こちらは逆にいつもフレッシュな演奏を聞かせてもらえるから楽しい。今年は期待の成長株、服部百音さんの登場だ。というわけで、いつものように最前列のセンター席で聴くことになった。「第九」よりは「四季」をメインに聴くような席位置である。

「第九と四季」は、昨年2016年は青木尚佳さん、2015年は毛利文香さん、2014年は神尾真由子さんがソリストを務めている。今年の百音さんは一段と若い世代になるが、やはりこの恒例行事に抜擢されるということは、その実力を高く評価され、さらに一層の期待も込められているということだと思う。

百音さんは今年1年間に、三大ヴァイオリン協奏曲(メンデルスゾーン、シベリウス、チャイコフスキー)+パガニーニ第1番と、短期間に集中的に協奏曲のステージを務めた。そしてその仕上げが「四季」である。難曲揃いの中で、「四季」にも独特の難しさがある。後年のロマン派の曲のような超絶技巧ではないが、いわば協奏曲の原点のような部分があり、「合奏」と「協奏」を使い分ける必要が出てくるからだ。

さて、「四季」の演奏。まずは「春」から。第1楽章、目の前で聴いているせいもあるが、百音さんのヴァイオリンの音がキリッと立っている。オーケストラの第1ヴァイオリンと同じパートを演奏していても立ち上がりの鋭い音が際立って聞こえるのである。秋山先生はいつもゆっくり目のテンポで演奏するが、それに対してソリスト側がどう対応するかもポイントの一つだ。百音さんの演奏は、音質という点ではあくまでソリストとしての独自性を発揮している。もとより、東響の弦楽は繊細でいささか大人しいトーンを持っているので、余計にそう感じるのかもしれない。

第2楽章は緩徐楽章にあたり、百音さんのヴァイオリンが切なげに歌い出す。その表現は精緻な印象で、弱音にも芯のハッキリした音質(ただし尖っているわけではない)で主題を繊細に歌わせて行く。伴奏に回るオーケストラ側はかなり控え目な印象。

第3楽章にはまた明るい春のイメージが戻って来る。ヴァイオリンの音色も明るく艶やかに変わる。装飾的なパッセージにも弾むように生命力が宿り、瑞々しく感じるのは、やはり若い演奏家ゆえの特性だと思う。西洋の春は日本の春の長閑さとはちょっと違って、冬の厳しさの余韻を引きずっている部分が残されている、そんなイメージもうまく描き出されていたと思う。

続いて「冬」。その厳しさの部分が、やや焦燥感を感じさせられる鋭い音となって、百音さんのヴァイオリンから飛び出してくる。冬の逆境にも負けない、強い「心」を主張しているようにも聞こえる。百音さんのヴァイオリンは、明瞭でクッキリした造形を持ちっているが、しなやかさも併せ持ち、音も決して細くはない。バロック時代の「四季」にはテンポ感の自由度は少ないが、その中でダイナミックレンジを広く採り、豊かな質感の中に感情を込めていく。そのような表現力の幅広さに、非凡なものを感じるのである。

第2楽章は、「四季」の最も美しいところ。やや速めのテンポだろうか。外は真冬の厳しい自然、でも部屋の中は暖炉でぬくぬくと暖まっている、そんな世界観が描かれているわけだが、百音さんの演奏には、ただ春への憧れだけではなく、厳しい冬にも負けないぞ、という強い意志が込められているようで、ナルホド、こういう表現もあるのかと、新鮮に感じた。

第3楽章は全体のフィナーレでもある。「四季」という標題的な要素とは別に、ヴァイオリン協奏曲としての魅力がある。独奏ヴァイオリンの技巧的な鮮やかさと、オーケストラとの駆け引き、「協奏」する要素である。百音さんの魅力がここへ来て姿を現す。芯の強いしなやかさと技巧的なパッセージにも音楽的な流れの美しさと力感があり、オーケストラ側とちょっとぶつかるようなところもあり、スリリングな演奏にもなった。むしろ東響の弦楽にもっと力強さがあったら、より面白い協奏曲的な演奏になったかもしれない。

「第九と四季」の「四季」は毎回、若手のソリストと秋山先生のテンポ感の違いが独特の雰囲気を創り出す。ある意味では、そのぶつかり合いが化学反応を起こせば、とても面白い演奏になるのだ。今回は、秋山先生の堂々とした佇まいの音楽作りと、東響の弦楽の緻密だが大人しいアンサンブルと、鋭い集中を見せる百音さんのヴァイオリンが、三者三様のスタイルを持っていて、全体が溶け合うというよりはぶつかり合うカタチで、スリリングで新鮮な響きの「四季」となっていたと思う。音楽に正解はないはずなので、これはこれで素晴らしい演奏だったと思うのである。

後半の「第九」については、毎年おなじようなものなので、詳細は割愛させていただこう。ただひとつ、今回のソリストには、ソプラノのディミトラ・テオドッシュウさんが参加した。METやスカラ座など世界最高峰の歌劇場の常連で、まさにトップクラスのソリストが、「第九」を歌うために来日している。東響は海外のオペラ界の強力なコネがあるのだろうか。昨年2016年はテノールにロバート・ディーン・スミスさんが出演していたし、一昨年2015年はソプラノにエヴァ・メイさんが出ていた。なんだかスゴイ顔ぶれである。テオドッシュウさんはギリシャの生まれで主にイタリア・オペラを得意としている人なので、ドイツ語の「第九」が得意なのかどうかは分からないが、声はよく通って来ていた。さすがのものである。清水華澄さんのメゾ・ソプラノも負けじと頑張っていたし、妻屋秀和さんのバスは申し分のない素晴らしさ。望月哲也さんのテノールも声はよく通っていたのだが、個人的な感想としてだが、声質が「第九」には合わないような気がした。

合唱は東響コーラス。アマチュアの合唱団だが人数が多いので、日本的な「第九」のイメージになる。

秋山先生の揺るぎない造形は安定感抜群。日本的な「第九」らしい「第九」として十分に楽しめた。アンコールの「蛍の光」もすっかりお馴染みだが、編曲が素晴らしいので、毎年感動して、1年の聴き納めとなる。これも楽しい。

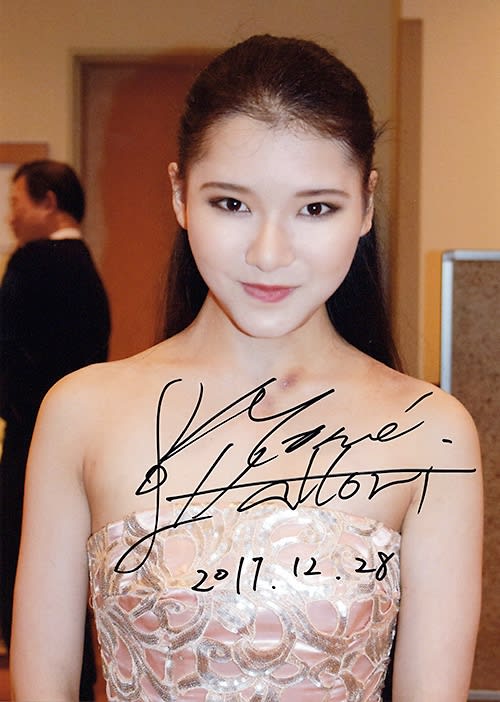

終演後は、百音さんを楽屋に訪ねた。他に来訪者もなかったようで、ゆっくりお話しできたのが楽しかった。あんな話やこんな話は公開できないが(笑)、音楽に対する真摯な取り組み方が感じられて、とても頼もしい18歳。今後がますます期待されるヴァイオリン界のホープである(ちょっと表現が古くさいかな??)。この前のリサイタルの時の写真にサインをいただいた。

終演後、サントリーホールの楽屋にて

百音さんは今年1年間はかなりハードな演奏会をこなしたが、そのことによって大きな貴重な体験にもなったはず。それが次なるステップに絶対役立つはずなので、今後の活動にも注目していきたいと思う。さしあたっては、来年2018年2月27日に松戸で、読売日本交響楽団とメンデルスゾーンのヴァイオリン協奏曲がある。指揮はコバケンさんである。何かが起こりそうな予感(?)がしてワクワクするなあ。

★・・・・・★・・・・・★・・・・・★・・・・・★・・・・・★・・・・・★・・・・・★・・・・・★・・・・・★・・・・・★

当ブログの人気ページをご紹介します。

↓コチラのバナーをクリックしてください。↓