「音の宝石箱」サントリーホールの音響特性について

~席位置による聞こえ方の違い~

~席位置による聞こえ方の違い~

クラシック音楽のコンサート会場としてもっとも人気の高いサントリーホール・大ホール(2,006席)。「音の宝石箱」などと呼ばれる音響の素晴らしさは、音楽ファンなら誰しもが認めるところだ。現在、7つの在京のプロ・オーケストラがこのホールで定期演奏会を開催している。これらのオーケストラの定期シリーズ、名曲シリーズ、特別演奏会、年末の第九演奏会などを合わせると、それだけで年間に200回のコンサートの会場となっている。また、海外のオーケストラの来日公演も相当数が開催されており、東京にあるクラシック音楽専用ホールの中でも最も稼働率が高いものと思われる。公演を行う側にも、聴く側にも、最も重要視されているホールだといえよう。

音響の良さで知られるサントリーホールだが、一方で、座る席ごとに聞こえ方が違うとも言われる。このホールに通う多くの人たちはその違いを知るようになり、やがて自分の好みの席が決まってくる。好みとはいっても、席にはランクがあり、値段が異なるわけだから、単なる好みだけではなく経済的な理由や、聴く対象の価値観などによっても選ぶ席は多少は変わってくるようである。しかし、数多くのコンサートで、同じエリアに座っている同じ顔ぶれを見かけるので、大体はそれぞれの好みの位置に落ち着くようだ。もちろん、それらの席を確保するためには、皆さんそれなりの努力はしているはずである。

私はといえば、サントリーホールにはあまり拘らずにいて、東京オペラシティコンサートホールをはじめ、ミューザ川崎シンフォニーホール、横浜みなとみらいホールなどでも、基本的にほぼ同じ位置の席を好んでいる。だいたいは1階の1列~3列のセンターブロック、要するにステージの間近で聴いている。サントリーホールでは、日本フィルハーモニー交響楽団と読売日本交響楽団の会員になっているだけだが、もちろんそのエリア内の席を持っている。海外組の場合は、曲目と値段次第になるが、やはりこのエリアで聴くことが多い。高額な場合はランクを下げて、だいたいLAブロックに落ち着くことが多い。

そんなレベルの私だが、最近、クラシック音楽を聴き始めた初心者(?)の方から、サントリーホールではどこの席が音が良いか、と問われることがしばしばある。私自身は、これまで音楽を聴き続けてきた中で、それなりの見解を持っているので、「この席が良い」とお答えすることは簡単なのだが、それがいつでも最高ランクのS席であるのなら、とくに私のような素人の言う理屈も経験もあえて聞く必要ないだろう。主催者を信じてS席を選べば良いのである。

ところが実際にコンサートを聴きに行くとなると、聴く対象にもよっては、大好きなアーティストだから全財産を投げうってでも最良のポジションを得たいこともあれば、とりあえず聴いておこうというレベルで予算をあまりかけたくない場合もある。ケース・バイ・ケースとコスト・パフォーマンスがせめぎ合うことになる。

そこで、今後「ある程度、積極的にクラシック音楽をサントリーホールで聴いていきたい」とお考えの方たちへの、若干経験を積んだものからのアドバイスとして、サントリーホールの音響特性について、豊富な(?)経験と、多少の(?)理論と、厳選した(?)情報に基づいて、私見をまとめてみたいと思う。(ただしお断りしておくが、「年に1~2回、クラシック音楽のコンサートを聴きにいく」というような段階の方は、「どの席が良いか」を教わっても希望の席が取れることはまずあり得ない)

【1】サントリーホールとは

サントリーホールの特性について、ホームページには次のように記載されている。以下、転載させていただくと・・・・。

「サントリーホールの設計にあたっては「世界一美しい響き」を基本コンセプトに掲げ、第一線で活躍する指揮者や演奏家はもとより音楽を愛する各界の人々の意見が幅広く取りいれられました。大ホールは、日本では初のヴィンヤード(ぶどう畑)形式。全2006席がぶどうの段々畑状にステージ(太陽)を向いているため、音楽の響きは太陽の光のようにすべての席に降り注ぎます。音響的にも視覚的にも演奏者と聴衆が一体となって互いに臨場感あふれる音楽体験を共有することができる形式です。側壁を三角錐とし、天井は内側に湾曲させ、客席のすみずみに理想的な反射音を伝える構造です。客席はブロック分けされていますが、その側壁も反射壁として有効に活用されています。壁面の内装材にはウイスキーの貯蔵樽に使われるホワイトオーク材を、そして、床や客席の椅子背板にはオーク(楢)材をと、ふんだんに木を使用し、暖かみのある響きを実現。音響的な効果とともに、視覚的にも落ち着いた雰囲気を醸し出しています。」

「サントリーホールはそれ自体が素晴らしい楽器(共鳴箱)です。

消え入るようなピアニッシモの美しい響きをホールのすみずみまでに伝えるため、客席配置をヴィンヤード(ぶどう畑)形式とし、床、壁、天井、座席などの形状や材質を入念に検討し、模型を用いたさまざまな音響テストを幾度も繰り返して、理想の姿を追求しました。

目標に掲げた音響特性は、「余裕のある豊かな響き」「重厚な低音に支えられた安定感のある響き」「明瞭で繊細な響き」「立体感のある響き」の4点で、残響時間は満席時、中音域で2.1秒となっています。」

サントリーホールの座席表はコチラを参照のこと。ただしこの図は、1階と2階が同じ縮尺ではなく、2階の方が大きく(広く)なっているのでご注意を。この座席表を一度見ていただいた上で、論を進めたいと思う。

【2】まず前提となる“音”の性質とは

音楽は「音」と「時間」の芸術である。つまり、楽器から出る「音」や人が出す「声」を時系列的に聴くことによって成り立っている。ここでは音源の「音」の良し悪し(つまり奏者の上手い下手)については無視して、出た音がキレイに聞こえるかどうかがテーマになる。では、サントリーホールでの音響について語る前に、一般的な「音」の性質について確認しておくことにする。

「音」は、音源の振動が空気を媒質にして伝わる「波」である。音源の振動が空気の粗密を作り、これが空気の中を秒速340m/sくらいの速さで伝わる「縦波」と呼ばれるものだ。「音」が「波」である以上、波の性質を持っている。すなわち、反射、屈折、回折、干渉などである。この辺については高校の物理で習った程度の基礎知識があれば大丈夫。けっして難しい話ではない。

まず音源が点であると仮定して、仮にサントリーホールのステージの真ん中にピアノが1台置いてあると想定する(厳密にいえば音源は点ではないが)。ピアノから出た音は同心半球状に等速で拡がって行く。壁や天井にぶつかると、反射するがその際の入射角と反射角は等しい。サントリーホールの空間はかなり複雑なカタチをしているので、同心半球状に拡がった音の波は、壁や天井に乱反射を繰り返していく。同時に音は距離の二乗に反比例して減衰していくので、やがて消滅する。乱反射した音が私たちの耳にも不規則に届いてくるのが、「残響音」だと思えば良い。この場合、ピアノと聴く者を結ぶ直線上の音が最短距離なので最初に届く。壁や天井に反射して回り道をしてきた音は遅れてやって来る。何度も反射を繰り返した音は、小さくなってさらに遅れて来る。音楽ホールは音が干渉を起こさずにうまく乱反射するように設計されていて、残響音が自然に減衰していくように聞こえる。これがサントリーホールの「残響時間は満席時、中音域で2.1秒」ということである。

ここで解ることは、音源のすぐ近くで聴いていれば、音源の音を聴いた後で残響音が周囲から戻ってくるものだということ、逆に音源から遠ければ、音源の音と残響音がほぼ同時に伝わってくるということである。つまりサントリーホールのような音楽専用ホールという閉ざされた音響空間の中では、残響時間が2秒以上もあるので、音源からの距離によって、音源の直接音と残響音の混ざる比率が変わっていくものと考えることができる。

音の特性として、もう一つ注意しておきたいことがある。先ほどの例のように、ステージ上のピアノから出た音は同心半球状に拡がって行く(実際にはピアノの反響板が働くので楽器の正面方向に指向性があるが)。ひとつの方向として捉えるなら、音は直進する。ホールの各席からピアノが見えるなら、直接音は届くことになる。一方、残響音を含む音の集合体は、あらゆる方向から来る音波の混ざったものなので、空間を満たすように拡がる。従って、広い空間なら多くの音で満たされるが、狭い空間には音が物理的に少なくなる。サントリーホールでは、2階の奥の方に行くに従って座席のある床が高くなっていくため天井に近くなり、空間が狭められていく。また2階のLC・RCブロックがバルコニー状にせり出している下の1階席の辺りは天井がかなり低くなっている。このことを覚えておいてほしい。

【3】各ブロックの音響的な特性

つぎに、サントリーホールの各ブロックの音響的な特性の違いについて考えてみよう。サントリーホールは音響設計が優れている分だけ、かえって問題になることがおこる。それは、席位置によって聞こえ方が異なるということだ、もちろん、どこのホールでも1階中央のS席と最上階の左右の一番奥の最安席とで音が違うのは当然のことであるが、サントリーホールの場合は、どの席でもそれほど極端な差がなく良い音が聞こえる一方で、席を3つくらい動いただけで違いを感じ取ることができるほど、繊細かつ微妙なところがある。それは実際に体験して見なければ分からないことであり、そこまで厳密なことを言っても仕方ないので、とりあえずは席種ランク(S席・A席・B席・C席・P席など)が振り分けられる各ブロックについて見ていこう。

ここからは、実際に聴く機会の一番多いオーケストラを音源とした話になる。音の良し悪しは、人によって好みの違いもあるので、最終的には各個人の判断に任せるが、ここでは、(A)直接音と残響音の比率、(B)音量、(C)各楽器の音の分離、という観点から見ていきたい。

ここで参考とするのは、東京都交響楽団の座席割り図である(この図は縮尺が比較的正確になっている)。在京各オーケストラがだいたい同じような席割りをしている中で、都響がもっとも座席割りを細かく設定している。その理由も含めて、この図を見ながら音響特性を見ていくことにする(クリックすると画像が拡大表示されます)。

ここで参考とするのは、東京都交響楽団の座席割り図である(この図は縮尺が比較的正確になっている)。在京各オーケストラがだいたい同じような席割りをしている中で、都響がもっとも座席割りを細かく設定している。その理由も含めて、この図を見ながら音響特性を見ていくことにする(クリックすると画像が拡大表示されます)。(1)1階席(S席~B席)

都響の席割りでは、S席ランクになるのは1階では6列目から20列目までである。常識的に考えればセンターラインが最も左右のバランスに優れていると思われがちだが、一定以上ステージから離れてしまえば、実際には左右バランスは気にならなくなる(というよりはあまりハッキリとは聞き分けられなくなる)。やはり10列目前後が最良のポジションと見るべきで、直接音と残響音の比率は6:4~7:3くらい。床面が適度に高くなってくるので、オーケストラ全体が見えるが、ステージよりやや高いというくらいなので、木管セクションが弦楽セクションにやや隠れ気味となる(木管はベルが下を向くので)。音量は、一応このポジションを最良としておこう(ここでの音量を仮に「10」として、他エリアと比較していく。ただし、これは計測したわけではないのであくまで経験的な体感によるものだ)。中央通路より後方の15列以降くらいになると、直接音と残響音の比率は5:5~6:4くらいのイメージになり、渾然一体となってくる。音量は「9」。各パートの分離も感じられなくなり、全体にこんもりとした柔らかい音になる。左右バランスもあまり感じ取れなくなる。

一方、2列目~5列目がA席ランク、1列目はB席ランクになっていることから分かるように、前に行くほど音は良くなくなるとされている。最前列になると、左右バランスは両サイドに開きすぎ、管楽器のセクションが弦楽セクションにブロックされてほとんど見えなくなり、当然音も直接音が聞こえにくくなるため木管はくぐもって聞こえ、金管はアタマの上を通りすぎて行ってしまう感じがする。その代わり音量は大きく「11」~「12」、とくに弦楽が巧いオーケストラだと迫力満点となる。直接音と残響音の比率は9:1~8:2くらい。楽器のナマの音を聴きたいのなら前の方が良い。このエリアはセンターラインにいないとと左右のバランスは悪くなる一方どころか、目の前の奏者の音ばかりが大きく聞こえる。1列目がB席ランクなのはその辺が考慮されているが、センターなら迫力ある音を楽しめる。

1階の左右両サイドのB席ランクになっている2~3席並んでいる壁面寄りのエリアと後方の3列がランクが下がっている理由は、バルコニー状にせり出している2階席(LCブロック、RCブロック、Cブロック)の下に入ってしまい、天井が低いからである。空間が極端に狭いわけだから、入ってくる音の波(エネルギー)の総量が少ないということになる(音量「7」)。

(2)2階LBブロック・RBブロック(S席~A席)

このエリアがS席とA席ランクしかないのは、実はここがサントリーホールの中で最も音響の良いエリアだからである(と私は思っている)。サントリーホールはヴィンヤード形式であり、ステージの真上の天井が一番高くなっている。天井の高さは一定だが、ステージから離れるに従って客席床面が高くなっていくので、相対的に天井が低くなってくる。先ほどのピアノの例で示したように、ステージ上の楽器から出た音は同心半球状に拡がって行く。1階のS席、つまり指揮者の後方の客席の方に向かって音が出ていくわけでは決してない。東京文化会館・大ホールやオーチャードホール、東京芸術劇場コンサートホール、NHKホールなどは、ステージ両サイドと後方に反響板を設けて音を前に向かって反射させるようにしているが、サントリーホールにはそれがない(ステージの上の天井からガラス状の小さな反響板がぶら下がってはいるが)。ステージ後方にまで拡がる大きな空間がサントリーホールの豊かな音響を創り出しているのだ。そしてLBブロック・RBブロックのなかでもS席ランクになっているホール側の席は、その大きな空間の中程に突き出したような位置にある。ステージからの距離は、1階の10列目と同じくらいであり、高さは天上から下がっている録音マイクとほぼ同じ。直接音と残響音の比率は7:3くらいでちょうど良い。1階のS席と違うところは、このエリアからだと、ステージ上のすべての楽器がすべて「見える」のである。見えるということは、直接音がダイレクトに届くということであり(音量「11」)、このエリアで聴くと、木管も金管もクリアなサウンドで、分離も極めて良い。適度な残響が追いかけてくる感じになる。ステージを斜め上から見下ろしているのだから、左右のバランスが悪そうに思えるが、実際に聴く上ではまったく気にならない程度である。このブロックでLA・RAブロック寄りのA席ランクの席は、ほんのわずかな違いなのだが、ステージを横から見るような位置に回り込んでしまうために、もはや「左右」がなくなってしまう。またS席後方の7列目より後方は、床面が高くなり天井に近づいてしまうのでA席ランクになっている。このLB・RBブロックこそがサントリーホールの最も面白いところで、席を2つも動くと音が変わるのが実感できるエリアなのである。

ちなみに、皇太子様がご来臨される時、お座りになる席は、2階RB2列9番である。

(3)2階LCブロック・RCブロック(S席~A席)

このエリアもS席とA席しかない。位置的には1階の中央通路より後方にあり、ホールの空間にバルコニー状に突き出している。基本的な特性は、LBブロック・RBブロックと同じだが、ステージから離れる分だけ、残響音が多く含まれるようになり、まろやかに響く分だけ各楽器の分離は悪くなる。6:4~5:5くらいのイメージである。音量は「9」~「10」。またこのエリアの中でも、当然ホール側の前の方の席が良い。Bブロックが良いかCブロックが良いかは好みの別れるところだ。

(4)2階LDブロック・RDブロック(B席~C席)

このエリアは、2階の左右奥のどん詰まりの位置にあり、かなり床面が高くなっていて天井が近い。ステージからの距離もかなり遠くなるので、音のエネルギーが少なくなってしまうことになる。音量は「7」~「8」。残響音の方が多いような音になり、オーケストラの音は一塊の音にしか聞こえず、各楽器の分離も感じられなくなる。ランクが低いのも当然だ。

(5)2階Cブロック(S席~B席)

S席ランクになっているエリアは、1階の後方席よりは高い位置にあり空間に突き出しているため、豊かな音響が得られると思われる。ただし、ステージからの距離はかなりあるので、渾然一体となったまろやかなサウンドになる。各楽器の分離はあまり良くないと思う。サントリーホールの音響空間のちょうど真ん中に近い位置になるので、音量はさほど大きくなくなるが(音量は「8」~「9」)、響きが豊かに感じられることは間違いない。したがって、このエリアの最前列を最良と考える人も多い。後方にいくに従って急激に天井が迫ってくるので、音が入って来なくなるためランクが下がることになる。

(6)2階LAブロック・RAブロック(A席~C席)

LAブロック・RAブロックはサントリーホールの中でも微妙な位置づけにある。ブロックが3つのエリアに分かれていてそれぞれA席、B席、C席が割り振られている。ステージの真横からやや後方にかけての位置になり、指揮者はよく見えるが、ステージの壁が高いため位置関係からステージの手前側は見えない。雛壇の木管・金管は概ね見渡せる。つまりステージの自分の側の壁よりの部分が必ず死角になるのである。その点がLBブロック・RBブロックと決定的に違う点。従ってランクが低いのである。ステージが間近なため、バランスは悪くとも音そのものは残響音の少ないクリアなもので、当然音量も最大限の聞こえ方になる(「11」~「12」)。

(7)2階Pブロック(P席)

Pブロックはヴィンヤード形式のサントリーホールならではのステージ後方席だが、ちょっと考えれば分かることだが、音楽を後ろ側から聴くというポジションである。正面側で聴いていれば、手前から弦楽器、管楽器、打楽器という順に並んでいるわけだが、Pブロックではそれが逆になる。つまり音に指向性の少ない打楽器が目の前にあり、正面に向かう指向性の強いトランペットとトロンボーン、木管では、オーボエとクラリネットがその奥にありそれを後ろ側から聴く。弦もヴァイオリン、チェロ、コントラバスが概ね後ろから聴くことになる。これでは音楽そのもののバランスが成り立っていないように思える。一方で距離的にはステージ至近なので、音量は大きい(「10」~「11」)。指揮者の様子がよく見えるという利点はあるが、音響的には評価すべき点はほとんど認められないと思う。だからほとんどのコンサートでは最安席になるのである。

【4】席選びとのコスト・パフォーマンス

これまで見てきた席割りを採用している東京都交響楽団のチケット料金は、定期演奏会(Bプログラム)の通常プログラムの1回券で、以下の通りとなっている(2014/2015シーズン、消費税8%込み)。

S席 6,500円(1階・2階C・LB・RB・LC・RC)

A席 5,500円(1階・2階C・LA・RA・LB・RB・LC・RC)

B席 4,500円(1階・2階C・LA・RA・LD・RD)

C席 3,500円(2階LA・RA・LD・RD)

P席 2,500円(2階P)

一方、昨年(2013年)の外来のオーケストラで一番高額だったベルリン・フィルの場合は、以下の通りであった(細かな席割りは不明、消費税5%込み)。

S席 40,000円

A席 35,000円

B席 31,000円

C席 26,000円

D席 21,000円

E席 13,000円

私はB席(31,000円)で、RAブロックで聴いていた。

さて、席種によるチケット料金の違いは上記のごとくなるわけで、後は各自の聴きたい度合いと予算との兼ね合いということになる。都響の場合は、年間会員になれば30%以上値引きされてS席=41,900円(全9公演)となるので、ベルリン・フィルのS席1回分でほぼ年間会員になれる。それはともかくとして、とにかく最高の良い音で聴きたければS席を選び、とりあえず聴ければ良いというのなら最安席を取れば良いのはわかりきったこと。問題は中間クラスの席選びということになる。そして当たり前のことだが、同じランクの席であってもピンからキリまであるということだ。外来オーケストラの公演では、都響のようなキメ細かなS・A・B席のランク分けはされずに、1階はすべてS席になることもある。まさにピンからキリまで同じ値段になるのである。

S席を選ぶ場合は、コストパフォーマンスはあまり関係ないが、席の位置選びは重要なポイントになる。席が選べる状況(発売開始時など)であれば、1階の10列~12列くらいのセンター、通路の後ろの15列センター、2階のCブロックの2列(最前列)のセンター、LB・RBブロックS席エリアのホール側、LC・RCブロックの1列または各列のホール側などがベスト・ポジションとなるだろう。後は音響特性により好みで選べば良い。同じS席でも、全然違う音を聴くことになるが、良い音であることには違いがない。

最安席を選ぶ場合は、ほとんどの場合がP席になる。私はこのエリアの席には関心がなく、自分で選んだことはないのであまり参考にはならないかもしれないが、とりあえず聴いておきたいとか、指揮者を見たいとか、それなりのメリットはあるようだ。目的さえ満たしているのなら、最安席はコスト・パフォーマンスは最良だといえる。

次にA席~C席(D席)の中間ランクの席の場合は、位置によって音の性質がかなり違ってくるので、コスト・パフォーマンスにも変化が出てくるよう思える。A席の場合は、1階ならステージ寄りの方はナマに近い音が大音量で聴けるので良いが、左右の壁寄りになるとあまりいただけなくなる。後方のA席ゾーンは2階席の下に入るので、A席としてはあまり勧められない。2階のLB・RBブロックのA席はホールに近い席と後方壁側とではかなり違いが出てくるので要注意。

B席の場合は、1階は最前列のセンターだけはコンチェルトの時などに特別の意味が出てくるが、それ以外では壁側も含めてバランスは悪く、あくまでBランクである。2階のLA・RAブロックはステージが目の前なのでナマ音が好きな人にはコスト・パフォーマンスが良い。

C席はLD・RDブロックはステージから遠く壁側なので音が来ない。LA・RAブロックは座席の向きも良くないし奥まっているのでお勧めできない。ここならP席の方が見やすく音も豊かに響くだろう。

音響の原則として、壁側と天井が低いところはNG。前後左右プラス上から音が聞こえてくる位置が豊かな響きが届くことになるので、これは目で見て判断することもできるわけだ。

【5】東京オペラシティコンサートホールとの比較

ここで視点を変えて、他の音楽ホールとの比較をしてみよう。都内および近郊で、クラシック音楽の専用ホール(基本的にその機能を持つという意味で)の内、サントリーホールで定期演奏会を開催している7つのオーケストラが他の定期演奏会シリーズの会場にしているホールは次の通りである。

①東京文化会館・大ホール/2,303席(都響)

②東京オペラシティ・コンサートホール/1,632席(東京フィル、東響、読響)

③東京芸術劇場コンサートホール/1,999席(都響、読響)

④オーチャードホール/2,150席(東京フィル、N響)

⑤NHKホール/3,400席(N響)

⑥すみだトリフォニーホール/1,801席(新日本フィル)

⑦杉並公会堂/1,190席(日本フィル)

⑧横浜みなとみらいホール・大ホール/2,020席(読響、日本フィル)

⑨ミューザ川崎シンフォニーホール/1,987席(東響)

こうしてみると分かるように、サントリーホールに次いで利用されているのは東京オペラシティ・コンサートホール(以下、オペラシティ)である。オーケストラのコンサートホールとしてはやや小振りであるが、サントリーホールとは異なるタイプの素晴らしい音響特性を持っている。私自身は、サントリーホールよりもむしろオペラシティの音の方が好きなので、東京フィル、東響、読響ともに会員席を持っているくらいだ。

オペラシティは、どこの席で聴いても良い音が聞こえると言われている。実際にはそのようなことはないと思われるが、要は音響のタイプが違うのではないかと思う。

サントリーホールのヴィンヤード型に対して、オペラシティは伝統的なシューボックス型だ。つまり直方体に近い空間を持っている。1階の客席スペースは見事なくらいに長方形で、32席×31列。床面はかなりフラットにできていて、後方席の方でもあまり高くならないため、視覚的にはけっこう厳しく、あまり観やすいホールではない。壁は垂直に立ち上がっていて、2階・3階のバルコニー席は、左右両サイドは2列ずつしか席がなく、空間にせり出している。後方席は2階が26席×5列、3階が30席×3列となっていて、あくまで長方形、直方体になっているが、唯一、天井だけがかなり特異な楔形(上に行くにしたがって幅が狭くなる)をしており、最高部は27.6メートルにも達する(9階建てのビルに相当)。ホール内のほとんどは天然木の素材で作られている。ステージの上方には中空に反響板が浮かんでいる。以上のような、ホールの形状、素材、反響板などによる音響の効果は素晴らしく、残響は満席時で1.96秒。

オペラシティの音響は、ステージ上を音源とする音が楔形の高い天井に吸収されながら反響してくるために、とてもクリアな音が自然に減衰していく。サントリーホールの大きく空間に広がる豊かな響きに比べると、タイトな響きだが濁りがなく澄んでいる感じがする。オペラシティがどの席でも音が良いといわれる理由は、ステージから出た音が天井を経由して上からまわってくるからだと思われる。空間がそういうカタチをしているのである。

一方で私の場合は、ほとんどステージ間近の1~3列のセンターでしか聴いていないので、それ以外の席のことは名言を避けたい。前方の席で聴いている限りでは、直接音のナマの音だけでなく、残響がクリアで短いために、サントリーホールよりも引き締まった音に聞こえる。音が明瞭でクックリとした造形を感じさせるのである。当然、各楽器の分離も良い。その代わりと言ってはナンだが、アンサンブルが乱れたり音量バランスが崩れたりするとハッキリと聴き取れてしまう。つまり演奏がヘタでとすぐバレてしまうのである。

またオーケストラの音量が大きくなると、空間がタイトなために音のエネルギーが行き場を失ってしまう。ティンパニや大太鼓が鳴ると音が限界を超えて割れるようになってしまうようである。このようなときはもっと後方の席や、2階・3階の方が良さそうに思う。ちなみに、2階・3階の左右バルコニー席は、構造的な問題でステージが半分くらいしか見えない。見えないということは、直接音は届かないということなので、音源が面になるオーケストラの場合は、いささか難があるということだろう。

【6】希望の席を確保するために/私が席を選ぶ理由

このように、サントリーホールの音響の特性について見てきたわけだが、これで多少は席選びの参考になっただろうか。音楽を聴く上で、良い「音」であることが望まれるのは当然のことではあるが、この「良い音」というのもかなり主観的なもののようである。別の言い方をするなら「好みの音」が人によって違うということだ。残響音が長い方が「良い」という人もいれば、長い残響は音を「濁らせる」と言う人もいる。ステージからある程度離れて色々な楽器の音が程良くミックスされている方が良いという人もいれば、私のようにできるだけ近くでナマの音で聴きたがる人もいる。だからこそ、席の位置によって変わる音響特性を把握して、自分の好みの席を探すことになるのだ。最後に、席選びのポイントをまとめておこう(ただしあくまで個人的な見解です)。

①音楽は「どの席で聴いても同じ」ではない

そのコンサートを「聴く」か「聴かない」という選択肢で判断すること、つまり「聴く」のならどこの席でもたいして変わらないという感覚でいては、聴いた音楽の正しい評価はしにくいと思う。クラシック音楽の場合は、そしてサントリーホールの場合はとくに、どの席で聴くかによって、音楽そのものがまったく違った評価をされるほど聞こえ方が変わるのである。もちろん人それぞれの事情があるので、どこの席で聴いても差し支えはないのだが、ある程度はきちんと聞こえる席で聞かなければ、正しい評価はできないと思う。少なくともP席で聴いていて「あのオーケストラは弦が下手だ」などと言っている人の発言は信用しない方が良い。

②録音された音楽との比較

初心者が必ず陥る落とし穴がある。それはコンサートの演奏と録音された音源とを比較してしまうことだ。とくにオーケストラ音楽の場合、レコード・CDや放送用の録音はマルチ・チャンネルをミキシング編集している(ナマ放送であっても)。つまり音源を面で捉えているものを理想のバランスに近づけてステレオ2チャンネルに変換しているのだ。逆の言い方をすれば、これはこの世には存在しない聞こえ方をしているということである。コンサートホールでは、音源が「面」で、響いているのはホール全体の「空間」で、聴いている人は「点」である。私たちがコンサートを聴くということは、ホールのその「点」で「音」を聴くということであって、別の人は別の「点」で聞こえ方の違う「音」を聴いている。それに対して録音は、皆が同じ「音」を聴くということなのである。従って多くの場合、実際のコンサートの方が録音よりもバランスが悪く聞こえるのである。それなのに、録音ばかりを聴いて来た経験の持ち主が、ナマの演奏を聴いて「オーボエの音が小さい」だとか「ティンパニがうるさい」などと知ったかぶって論評するのはナンセンスである。

③定点観測

クラシック音楽のコンサートといっても種類は非常に多い。オーケストラ音楽、器楽や声楽のリサイタル、室内楽、オペラなどジャンルも沢山あるし演奏家や団体も沢山ある。曲に至っては無限にある。特定の曲であったとしても演奏家や団体によって、演奏の技術も表現も違う。演奏会場のホールも沢山あるし、席も2000もあったりする。それらを聴き続けて、私たちはそれなりに評価をしていくわけだが、これだけ変数の多いものの組み合わせでは実態は無限に膨らんでしまうから、評価をしてもあまり意味がない。そこで、私は定点観測をするようにしている。つまり、どんなジャンルの音楽であっても、どこのホールであっても、だいたい同じ位置の席で聴くことにしているのだ。そうすることによって、例えば在京のオーケストラであるなら、音色の違いやアンサンブルの特徴などの傾向を比較することができている。指揮者や演奏家のクセなども見極められるようになる。定点観測をすることは、音楽を正しく評価することの基礎的な条件になるはずである。音楽評論家の先生たちもいつも同じ位置の席で聴いているのも同じ理由からだと思う。

※ ※ ※ ※ ※

以上、長々と書き記してしまったが、おそらく世界でも最高品質の音響を誇るサントリーホールで、日常的にコンサートを聴くことができる人は幸せである。地方在住であったり、仕事や生活の環境などの理由で、サントリーホールの素晴らしい音響を享受することのできない方たちからみれば、電車が通うことができ、年間50~60回も訪れている私などは恵まれているといえるだろう。

クラシック音楽を聴く上で、演奏会場となるホールという環境は、演奏そのものにも大きな影響を及ぼす重大なパーツだ。音を生み出すのは演奏家だが、それを私たちに伝えるのはホールという空間なのである。従って聴く側の私たちにとっても、ホールはコンサートを選ぶ重要な判断材料になっている。極端な場合には、良い(好みの)席が取れたから聴きに行く、取れなければ行かない、ということもあるくらいだ。私の場合、良い(好みの)席はほぼ決まっているので、サントリホール以外のホールではほとんど選択肢がない。サントリーホールだけは、ケスーバイケースで席エリアを変えることができるくらい、席選びの選択肢があるのだ。それほど、どの席にもそれなりの個性と魅力があるホールだということなのだろう。

今回、長年温めていたテーマについて、ようやくまとめることができた。できるだけ客観的な視点を保つように努力したつもりだが、実際には根拠のない主観に基づく部分も多く含まれているように思う。参考にしていただくもよし、批判していただくもまたよし、である。私などよりサントリーホールの音響を極めた方は沢山いらっしゃると思う。ご意見をお寄せいただければ幸いである。

★・・・・・★・・・・・★・・・・・★・・・・・★・・・・・★・・・・・★・・・・・★・・・・・★・・・・・★・・・・・★

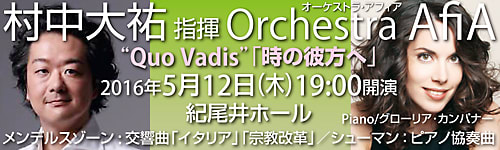

当ブログの筆者がお勧めするコンサートのご案内です。

↓コチラのバナーをクリックしてください。↓

数日前に開催自体を知りチケットを取りました。ですからC席D席はソールドアウトで、九州からの旅費もあるのでB席=1階23列ほぼ中央。サントリーホールは親切ですから、「二階席が頭上に張り出しています」と断りがありますね。Sを取りたいところですが、地理的・懐的に、、。普段はアクロス福岡、いいちこグランシアタ、熊本県立劇場、アイザックスターンホールで、年に10回弱ですが楽しんでおります。

拝読して物理的に、基本的に、音響の勉強をさせて頂きました。ぼんやりとしか分かってなかったことが随分明確になりました。有難うございました。

今は無き新星日響のシェエラザードでした。指揮者かコンマスが女性だった記憶があります。安価なP席でした。もの珍しい席だというのもありましたが。