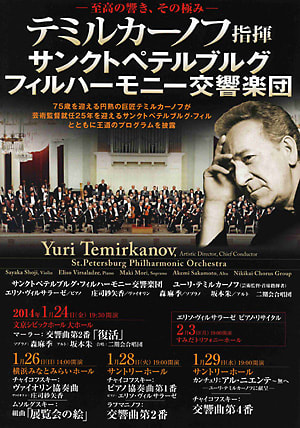

サンクトペテルブルク・フィルハーモニー交響楽団 来日公演 2014

2014年1月28日(火)19:00~ サントリーホール B席 2階 LA1列 19番 10,000円

指 揮: ユーリ・テミルカーノフ

ピアノ: エリソ・ヴィルサラーゼ*

管弦楽: サンクトペテルブルク・フィルハーモニー交響楽団

【曲目】

チャイコフスキー: ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23*

《アンコール》

ショパン: マズルカ 第47番 イ短調 作品68-2*

ラフマニノフ: 交響曲 第2番 ホ短調 作品27

《アンコール》

シューベルト:「楽興の時」D780

サンクトペテルブルク・フィルハーモニー交響楽団の来日公演を聴く。今回のツアーでも全国でコンサートが行われるようだが、東京近郊では、1月24日に文京シビックホールでマーラーの「復活」があり、Japan arts主催では一昨日の1月26日に横浜みなとみらいホール、今日28日と明日29日がサントリーホールの3回公演がある。75歳を迎え、芸術監督就任25年となるユーリ・テミルカーノフさんがすべての公演を指揮する。ツアーに同行するソリストは、ヴァイオリンの庄司紗矢香さんとピアノのエリソ・ヴィルサラーゼさん。ともにテミルカーノフさんの信頼の厚い方たちである。

横浜公演はチケットを取っていたが他のコンサートに行くことにして断念したため、今回のサンクトペテルブルク・フィルを聴くのは今日の1回だけになってしまった。それだけに、楽しみにしていたものである。というのも、メインのプログラムがラフマニノフの交響曲第2番だからである。やはりこの名曲(評価はさほど高くないかもしれないが)を本場のオーケストラで聴いてみたい。しかもそれがテミルカーノフさんの指揮するサンクトペテルブルク・フィルであるなら、もうこれ以上望むべきものはないではないか。同時に、ヴィルサラーゼさんのチャイコフスキーのピアノ協奏曲第1番は、確か2006年にも同じ組み合わせで来日した時に演奏していたはずだが、その時は聴き逃している。テミルカーノフさんが全幅の信頼を寄せるピアニストといわれるだけに、ぜひ一度、聴いてみたかったものである。今日のコンサートはこの2曲のみ。ロシアの巨匠指揮者と女流巨匠ピアニスト、そしてロシアの最高クラスのオーケストラが描き出すロシアの風景は、どんなものだろう。

前半はチャイコフスキーのピアノ協奏曲のみ。従って、はじめからピアノがステージに居座っている。拍手に迎えられて、オーケストラのメンバーが登壇する。協奏曲とはいえ、14型の弦楽5部でステージは一杯になってしまった。オーケストラの配置は、第1ヴァイオリンの対向に第2ヴァイオリンを置き、第1の後ろにチェロ、その奥にコントラバス、第2の後方にヴィオラがいる。木管は中央の雛壇2段に収まるが、弦楽が左側に厚い分、木管の右側にホルンをはじめとする金管が揃う。打楽器は中央最後列であった。

登場したヴィルサラーゼさんは以前から変わらないおかっぱヘアスタイルで全身黒の衣装。協奏曲の席位置は2階のLAブロックなので、背中側から鍵盤を見ることになる。テミルカーノフさんは指揮台をピアノ側に回転させて、ソリストとの距離感を縮めるスタンスだ。ホルンが咆哮して曲が始まる。剛直なロシアのイメージが会場に拡がって行く感じだ。やや速めのテンポでオーケストラをグイグイと押し進めていくと、それを上回るような強靱さでピアノが覆い被さっていく。第1楽章の初めだからかもしれないが、サンクトペテルブルク・フィルの演奏は少々荒っぽい。音楽の縦のラインが合っていないのだ。要するにフレーズの出だしのタイミングがバラけたり、弦楽のアンサンブルも濁っている。しかし、そんなことはお構いなしに、いや当然とばかりにテミルカーノフさんは、異様にパワフルなこのオーケストラをドライブして、曲を押し進めていく。豪放磊落というか、細かなことには拘らない神経の太さがある。そこが実に魅力的に聞こえるから不思議である。ヴィルサラーゼさんピアノも、相当なテクニシャンだということは分かるし、強い打鍵から繰り出される硬質な音も強烈に存在感を主張する。時には繊細なピアニッシモも聴かせるが、あまり旋律を歌わせることはなく、むしろ早めのインテンポで強靱なピアニズムを押し出していた。カデンツァも速いテンポで強烈なテクニックを聴かせていた。

第2楽章になれば少しは歌い出すかと思いきや、何やらこの楽章も意外に剛直なイメージで、フルートやオーボエの音色はそれなりに美しいのだが、オーケストラ全体とピアノが合っていないような・・・・・そんな印象が続く。縦横無尽に駆け巡るピアノは強烈で、抒情性はあまり感じられない。

ほとんど間を置かずに第3楽章に突入。いきなりピアノが暴走気味で、オーケストラと微妙にズレでいたりするのだが・・・・。しかし、この演奏は決して悪くない。荒っぽく馬力満点のオーケストラとピアノが真っ向からぶつかり合うようなスリリングな展開。しかも圧倒的な迫力と推進力で、多少のことは目をつぶれというばかりの主張の強さ。日本のオーケストラや、ドイツやフランスでも聴くことのできない、図太さというか、大陸的なスケールの大きさというか。そしてそれに負けないヴィルサラーゼさんのピアノももの凄い。何とも言葉では表現しにくい存在感がある。しかも超スピードに乗ったコーダの凄まじさといったら、もう天下一品といって良いだろう。良いも悪いも吹き飛ばしてしまうような、怪演であった。

ヴィルサラーゼさんのアンコールは、意外にもショパン。ここに至って、繊細な音色で妙に淡々とした演奏を聴かせた。リサイタル公演の宣伝などによると、彼女はシューマンの演奏に優れているらしい。・・・・不思議なピアニストである。

後半は、ラフマニノフの交響曲第2番。大好きな曲だけに、期待も高まる。見れば弦楽が16型に拡大され、ほぼ3管編成の木管・金管に打楽器群を加えて、フル編成になっていた。まず初めに、今日の演奏が「短かった」ことをいっておきたい。全曲を通しても50分に満たないくらいだった。もともとこの曲は初演以来成功を収めているが、冗長であるという指摘・批判も多く、短縮された版もいろいろあるらしいが、いわゆる全曲版による演奏では55分~60分くらいになるはずだ。従って、何カ所かカットされていたことになる。

第1楽章、長い序奏部分では、まず低弦の分厚い音が地響きのように伝わって来た。コントラバスが目の真下にいるせいもあるだろあが、厚い。被さる木管も荒涼たる大地に吹く一陣の風のよう。曇天の景色が見えてくるようだ。ソナタ形式の主部へとつなぐコールアングレの穏やかな音色は、羊飼いの角笛か。主部に入ると第1主題を第1ヴァイオリンが分厚い響きで提示していく。第2主題の抒情的な美しい旋律は、あまり感傷的にならずに分厚い音の流れの一部になっていた。ソナタ形式の主題提示部のリピートはなかった。展開部からは序奏にでてくる動機が入り乱れてくるが、今日の場合は演奏自体もやや混沌とした趣で、あまり細やかなアンサンブルだったとは言い難い。ただ、クライマックスに向けての盛り上がりなどは、馬力のあるところをたっぷりと聴かせてくれた。LAブロックはオーケストラが目の前なので、音圧がものすごく、迫力だけは満点である。

第2楽章はスケルツォ楽章。かなり早めのテンポでスケルツォ主題が提示された。最初の中間部(A-B-A-C-A-B-Aの最初のBの部分)に出てくる感傷的な旋律は、さすがにテミルカーノフさんもたっぶりと歌わせていた。ところが2度目のB-A辺りは省略されたようで、コーダに入って終わってしまった。なんでここを省略するかな・・・・聴かせどころなのに。

第3楽章は何といっても最大の聴かせどころだろう。弦楽が奏でる感傷的な旋律に続くクラリネットのソロが、息の長い演奏でゆったりと抒情性たっぷりに聴かせてくれた。しかし弦楽に主題が戻ってくると全体に分厚い押し出しになり、過度な感傷を排して、意外に力強い。甘い感傷に浸らせてはくれない。これがロシアの本質だというばかりの、大陸的に雄大なロマンティシズムである。雄々しく劇的な演奏であっても、楽曲が美しいことに変わりはなく、やはりどのように演奏しても、この楽章は泣かせるものである。

第4楽章はロシアらしいオーケストラの全合奏で豪壮に始まる。この怒濤のような迫力は何とも凄まじい。甘美な第2主題でも力強さは失わずに、分厚く地響きを立てて弦楽が唸る。途中、音量を極端に落としテンポを落とす部分との対比も明瞭。ダイナミックレンジの広いことといったら!! 再現部で徐々に盛り上がっていくのにも、どこまで音量が上がっていくのか、果てしない。クライマックスとなる第2主題の再現部からコーダにかけては、サンクトペテルブルク・フィルの機能のすべてを爆発させるがごとき、爆演である。

客観的に見れば、決して上手な演奏というのではないのかもしれないが、聴く者の魂に迫ってくるチカラのようなものを持っている。乱れがちなアンサンブルさえも強引ささえ感じさせる荒々しさで上書きされてしまい、納得させられてしまう。映画音楽のような甘美な旋律も、ここでは厳しい自然への賛歌になる。今日のサンクトペテルブルク・フィルの演奏を聴いて、ロシア音楽の神髄を垣間見たような気がした。やはりご当地ものは、他では真似のできない、本質的な「何か」を持っている。良い悪い、好き嫌いとは別の要素であり、素晴らしいものは素晴らしいと思う。

アンコールはシューベルトの「楽興の時」。またまた意外な曲が飛び出して来たものだ・・・・・。

← 読み終わりましたら、クリックお願いします。

← 読み終わりましたら、クリックお願いします。

2014年1月28日(火)19:00~ サントリーホール B席 2階 LA1列 19番 10,000円

指 揮: ユーリ・テミルカーノフ

ピアノ: エリソ・ヴィルサラーゼ*

管弦楽: サンクトペテルブルク・フィルハーモニー交響楽団

【曲目】

チャイコフスキー: ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23*

《アンコール》

ショパン: マズルカ 第47番 イ短調 作品68-2*

ラフマニノフ: 交響曲 第2番 ホ短調 作品27

《アンコール》

シューベルト:「楽興の時」D780

サンクトペテルブルク・フィルハーモニー交響楽団の来日公演を聴く。今回のツアーでも全国でコンサートが行われるようだが、東京近郊では、1月24日に文京シビックホールでマーラーの「復活」があり、Japan arts主催では一昨日の1月26日に横浜みなとみらいホール、今日28日と明日29日がサントリーホールの3回公演がある。75歳を迎え、芸術監督就任25年となるユーリ・テミルカーノフさんがすべての公演を指揮する。ツアーに同行するソリストは、ヴァイオリンの庄司紗矢香さんとピアノのエリソ・ヴィルサラーゼさん。ともにテミルカーノフさんの信頼の厚い方たちである。

横浜公演はチケットを取っていたが他のコンサートに行くことにして断念したため、今回のサンクトペテルブルク・フィルを聴くのは今日の1回だけになってしまった。それだけに、楽しみにしていたものである。というのも、メインのプログラムがラフマニノフの交響曲第2番だからである。やはりこの名曲(評価はさほど高くないかもしれないが)を本場のオーケストラで聴いてみたい。しかもそれがテミルカーノフさんの指揮するサンクトペテルブルク・フィルであるなら、もうこれ以上望むべきものはないではないか。同時に、ヴィルサラーゼさんのチャイコフスキーのピアノ協奏曲第1番は、確か2006年にも同じ組み合わせで来日した時に演奏していたはずだが、その時は聴き逃している。テミルカーノフさんが全幅の信頼を寄せるピアニストといわれるだけに、ぜひ一度、聴いてみたかったものである。今日のコンサートはこの2曲のみ。ロシアの巨匠指揮者と女流巨匠ピアニスト、そしてロシアの最高クラスのオーケストラが描き出すロシアの風景は、どんなものだろう。

前半はチャイコフスキーのピアノ協奏曲のみ。従って、はじめからピアノがステージに居座っている。拍手に迎えられて、オーケストラのメンバーが登壇する。協奏曲とはいえ、14型の弦楽5部でステージは一杯になってしまった。オーケストラの配置は、第1ヴァイオリンの対向に第2ヴァイオリンを置き、第1の後ろにチェロ、その奥にコントラバス、第2の後方にヴィオラがいる。木管は中央の雛壇2段に収まるが、弦楽が左側に厚い分、木管の右側にホルンをはじめとする金管が揃う。打楽器は中央最後列であった。

登場したヴィルサラーゼさんは以前から変わらないおかっぱヘアスタイルで全身黒の衣装。協奏曲の席位置は2階のLAブロックなので、背中側から鍵盤を見ることになる。テミルカーノフさんは指揮台をピアノ側に回転させて、ソリストとの距離感を縮めるスタンスだ。ホルンが咆哮して曲が始まる。剛直なロシアのイメージが会場に拡がって行く感じだ。やや速めのテンポでオーケストラをグイグイと押し進めていくと、それを上回るような強靱さでピアノが覆い被さっていく。第1楽章の初めだからかもしれないが、サンクトペテルブルク・フィルの演奏は少々荒っぽい。音楽の縦のラインが合っていないのだ。要するにフレーズの出だしのタイミングがバラけたり、弦楽のアンサンブルも濁っている。しかし、そんなことはお構いなしに、いや当然とばかりにテミルカーノフさんは、異様にパワフルなこのオーケストラをドライブして、曲を押し進めていく。豪放磊落というか、細かなことには拘らない神経の太さがある。そこが実に魅力的に聞こえるから不思議である。ヴィルサラーゼさんピアノも、相当なテクニシャンだということは分かるし、強い打鍵から繰り出される硬質な音も強烈に存在感を主張する。時には繊細なピアニッシモも聴かせるが、あまり旋律を歌わせることはなく、むしろ早めのインテンポで強靱なピアニズムを押し出していた。カデンツァも速いテンポで強烈なテクニックを聴かせていた。

第2楽章になれば少しは歌い出すかと思いきや、何やらこの楽章も意外に剛直なイメージで、フルートやオーボエの音色はそれなりに美しいのだが、オーケストラ全体とピアノが合っていないような・・・・・そんな印象が続く。縦横無尽に駆け巡るピアノは強烈で、抒情性はあまり感じられない。

ほとんど間を置かずに第3楽章に突入。いきなりピアノが暴走気味で、オーケストラと微妙にズレでいたりするのだが・・・・。しかし、この演奏は決して悪くない。荒っぽく馬力満点のオーケストラとピアノが真っ向からぶつかり合うようなスリリングな展開。しかも圧倒的な迫力と推進力で、多少のことは目をつぶれというばかりの主張の強さ。日本のオーケストラや、ドイツやフランスでも聴くことのできない、図太さというか、大陸的なスケールの大きさというか。そしてそれに負けないヴィルサラーゼさんのピアノももの凄い。何とも言葉では表現しにくい存在感がある。しかも超スピードに乗ったコーダの凄まじさといったら、もう天下一品といって良いだろう。良いも悪いも吹き飛ばしてしまうような、怪演であった。

ヴィルサラーゼさんのアンコールは、意外にもショパン。ここに至って、繊細な音色で妙に淡々とした演奏を聴かせた。リサイタル公演の宣伝などによると、彼女はシューマンの演奏に優れているらしい。・・・・不思議なピアニストである。

後半は、ラフマニノフの交響曲第2番。大好きな曲だけに、期待も高まる。見れば弦楽が16型に拡大され、ほぼ3管編成の木管・金管に打楽器群を加えて、フル編成になっていた。まず初めに、今日の演奏が「短かった」ことをいっておきたい。全曲を通しても50分に満たないくらいだった。もともとこの曲は初演以来成功を収めているが、冗長であるという指摘・批判も多く、短縮された版もいろいろあるらしいが、いわゆる全曲版による演奏では55分~60分くらいになるはずだ。従って、何カ所かカットされていたことになる。

第1楽章、長い序奏部分では、まず低弦の分厚い音が地響きのように伝わって来た。コントラバスが目の真下にいるせいもあるだろあが、厚い。被さる木管も荒涼たる大地に吹く一陣の風のよう。曇天の景色が見えてくるようだ。ソナタ形式の主部へとつなぐコールアングレの穏やかな音色は、羊飼いの角笛か。主部に入ると第1主題を第1ヴァイオリンが分厚い響きで提示していく。第2主題の抒情的な美しい旋律は、あまり感傷的にならずに分厚い音の流れの一部になっていた。ソナタ形式の主題提示部のリピートはなかった。展開部からは序奏にでてくる動機が入り乱れてくるが、今日の場合は演奏自体もやや混沌とした趣で、あまり細やかなアンサンブルだったとは言い難い。ただ、クライマックスに向けての盛り上がりなどは、馬力のあるところをたっぷりと聴かせてくれた。LAブロックはオーケストラが目の前なので、音圧がものすごく、迫力だけは満点である。

第2楽章はスケルツォ楽章。かなり早めのテンポでスケルツォ主題が提示された。最初の中間部(A-B-A-C-A-B-Aの最初のBの部分)に出てくる感傷的な旋律は、さすがにテミルカーノフさんもたっぶりと歌わせていた。ところが2度目のB-A辺りは省略されたようで、コーダに入って終わってしまった。なんでここを省略するかな・・・・聴かせどころなのに。

第3楽章は何といっても最大の聴かせどころだろう。弦楽が奏でる感傷的な旋律に続くクラリネットのソロが、息の長い演奏でゆったりと抒情性たっぷりに聴かせてくれた。しかし弦楽に主題が戻ってくると全体に分厚い押し出しになり、過度な感傷を排して、意外に力強い。甘い感傷に浸らせてはくれない。これがロシアの本質だというばかりの、大陸的に雄大なロマンティシズムである。雄々しく劇的な演奏であっても、楽曲が美しいことに変わりはなく、やはりどのように演奏しても、この楽章は泣かせるものである。

第4楽章はロシアらしいオーケストラの全合奏で豪壮に始まる。この怒濤のような迫力は何とも凄まじい。甘美な第2主題でも力強さは失わずに、分厚く地響きを立てて弦楽が唸る。途中、音量を極端に落としテンポを落とす部分との対比も明瞭。ダイナミックレンジの広いことといったら!! 再現部で徐々に盛り上がっていくのにも、どこまで音量が上がっていくのか、果てしない。クライマックスとなる第2主題の再現部からコーダにかけては、サンクトペテルブルク・フィルの機能のすべてを爆発させるがごとき、爆演である。

客観的に見れば、決して上手な演奏というのではないのかもしれないが、聴く者の魂に迫ってくるチカラのようなものを持っている。乱れがちなアンサンブルさえも強引ささえ感じさせる荒々しさで上書きされてしまい、納得させられてしまう。映画音楽のような甘美な旋律も、ここでは厳しい自然への賛歌になる。今日のサンクトペテルブルク・フィルの演奏を聴いて、ロシア音楽の神髄を垣間見たような気がした。やはりご当地ものは、他では真似のできない、本質的な「何か」を持っている。良い悪い、好き嫌いとは別の要素であり、素晴らしいものは素晴らしいと思う。

アンコールはシューベルトの「楽興の時」。またまた意外な曲が飛び出して来たものだ・・・・・。