ここにこれから書く事をどれだけの人が読んでくれるか謎なんだけど。また、ここに書く事柄は僕個人の見解であり、僕の周りに居るPCユーザーが大体同じ考えだから僕もそれに従ってPCに接しているって事を了承下さい。で、その上で書く事なので以下の内容が全てではないと言う事もご承知置きください。僕はこう言うやり方、こういう考えだよ~、って話です。間違っている考えもあるでしょうから真に受けないように・・・でも、大体世間一般的に僕と同じだと思うんですけどね、みんな。それは兎も角として、新しいPCを組む時ってワクワクしますよね。で、新しいマシンを組む「きっかけ」と言えば、性能の劣化にあると思うのですけど、ソフトの進歩と共に自前のPCが徐々に時代遅れになって行くってのは昔から良くある事です。そう、PC-98が全盛の頃から。i286の頃から既に。486とかDX4辺りのCPUでクロック数が50MHz(500MHzじゃないよ。50だからね、50!w)を超えるようになってHDDも実装されるようになるとPCの進歩も更に加速していきました。この辺りの頃のPCの発達は目覚しいものがありましたよね。僕も実はPC9821という日本固有のアーキテクチャーPCと共にこの進化をリアルで体験しました。PC9821/S1からAP2へ、そしてXa9/C8、最後はRaⅡ266。僕が使ってきたPCはその時代その時代で先端?を行っていたマシンです。しかし、2年も経たずに旧式化(笑。その元凶がPentiumであり、Windows3.1とか95だった訳です。さらにネットの普及も追い討ちをかけました。

MS-DOSの頃ってね、HDDの容量って340MBとか多くても1GBもあれば十分だったんですよ。2GBとかもあったけど全部埋まってしまうなんて有り得ないし埋める必要もなかった(笑。いや、実際埋まらなかったです。BasicとかだったらHDDなんて要らないし(笑。FD一枚で十分事足りてたって言う。それが今や1T(テラ)ですよ。凄いよねぇ。いや、僕みたく音源とかを大量に溜め込む人からすれば現状でもちょっと心許ないんですけどね。結局、PCで処理するマテリアルっていうのかな?が、膨大になってきたって事が大きいよね。それとOSの肥大化と高速化ですかね。95/98辺りで340Mくらいだったかな?それが今やOSだけでどれだけの容量があるかは今更言うに及ばずって訳ですが。そこへ持ってきて2次ソフトの発達も更に加速して天井知らずになってますよね。VRMなんてその際たるものなんじゃないかな。

さて、ま、そんな訳でPCって意外に昔から「イタチごっこ」の繰り返しなんだなと思ってしまう今日この頃です。

さてさて、で、今日は別に昔話がしたくてエントリを立ち上げた訳ではなくて、ここ最近、新たにPCを組む人が僕の周りで多発(笑)しているようなので、ちょっと一言書いておこうと思った次第です。いや、僕はPCに関しては飽くまでも素人です。でも、DOS/V全盛の昨今、意外にみんな同じような事で躓いたりするんだなと思ってます。なので、老婆心ながら一言書いておきます。知ってる人、分かってる人は読むに及ばないですから。

新しくPCを組む方、最近、カードリーダーとか色モノをツイツイ組み込んでしまい勝ちですが・・・

OSをインストールする際はシンプルに行きましょう!!

でないと、ドライブ割り当てがおかしくなりますから。いや、メインドライブがC:じゃなくても別に構わないって方はスルーして下さいね。でも後で必ず痛い目にあいますよ~(笑。

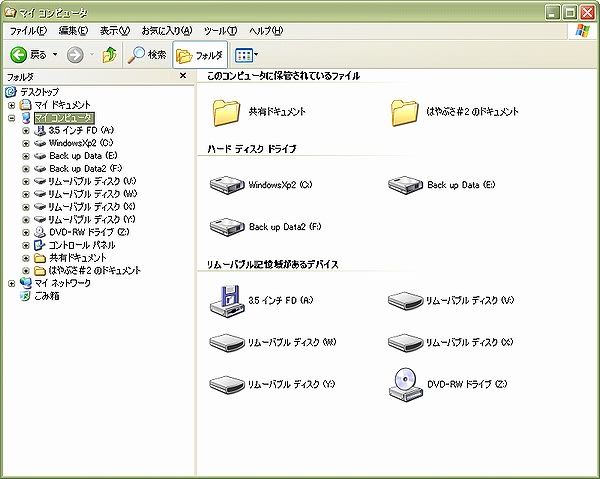

上の画像は僕のPCの構成をエクスプローラーで開いた時の状況ですが、僕の人柄とは裏腹に意外にも綺麗に纏まっているでしょう。いや、音源ファイルが凄い事になっているのでこれくらいシンプルに纏めて置かないと訳分からなくなりますから(笑。ちなみにA:B:C:と来て、以降D:を飛ばしてE:F:と続くのは、もう一台別にあるメインドライブのHDDを2つに割っているからです。で、やっぱPC/AT互換機ではメインドライブはC:が望ましいなと思うのです。何故って言うと後々HDDを増設したりする時にドライブを割り当てるのが楽だからです。本当にこれに尽きます。A:はFDD、B:は空けておいて(昔々、WIN95/98の時代にはこのドライブをスワップファイルにして仮想メモリに使っていたんです。RAMディスクの容量が追いつかないから。で、僕が空けているのはその名残です・・・いや、何か違うな。確かPC/AT互換機ではB:もFDDだったかな?) C:がカレント。で、以降HDDとかを増設するたびにD:E:F:と続く構成にした方がエクスプローラーでファイルを整理する時分かり易いし楽です。で、光学ドライブはOSをインストールした直後はB:とかなんとか意味不明なので、Z:かQ:に変えてあげましょう。その方が楽ですし分かり易いです(笑。V:とか使う人も居ますけどなるべく後ろの方が良いでしょうね。何故って、C:とZ:に振り分けておけば後から増設するHDDとかカードリーダーとかのドライブ割り当てが楽じゃないですか。CとZならば間に入れるドライブが沢山沢山!(笑。カードリーダーなんかは下手すると4つくらいドライブを割り当てないといけない物もあるでしょう。で、これもC:の次から付番すると後々HDDを増設する際に困るので光学ドライブの前が良いでしょう。DVDドライブがZ:だとすればV~Yまでを使うと綺麗に纏まるでしょ?。

って事で、OSインストールの際、PCの構成はHDD一台、光学ドライブ一台、FDD一台というシンプルな構成で臨むと後々余計な事で悩まなくて済むって話です。色モノドライブは後からでも追加できますから。OSを入れて基本セットアップを済ませたらもう一度マシンをバラすくらいの心構えが欲しい所です。いや、DOS/Vの伝統に?こだわる人は、と言う話で、ドライブ割り当てなんてどうでも良い人は関係ない話ですが(そうそう、PC-9800シリーズだとメインはA:なんですよね。しかもデュアルブートできるようにしてあればB:にもなるしC:にもなるって言う。うーん、いかにも98だ)。そうそう、Vistaって、PC-98にしか出来なかったあの必殺技「デュアルブート」が可能になったそうですね。これって一台のHDDをパーテーション分けしてその上別々のOSを入れてどちらのドライブからも起動できるってものでしょう?。なんで今更「デュアルブート」なんだろうね。ちょっと不思議に思うのですが。使う人居るのかな?。HDD差し替えで十分だろうとか思うのですが・・・。

しかしまぁ、PC-98とかでWin95とかインストールする時は起動ディスクを放り込んでやればドライブ割り当てもフォーマットも可能だったのにね。Xpはインストール自体は早くなって楽になったんだけどどうも痒いところに手が届いてない感じがしますね。いや、PC-98も大概だったよね。だってMicrosoftの起動ディスク全然役に立たなかったもんね。で、どうにもならないからシステムファイルやらコマンドファイルやらをCDからコピーしてHDDから起動して、CDを読みに行ってOSのインストーラーを立ち上げて、そんでもってOSを半日近くかかってインストして、ようやくWindowsが起動したかと思いきやハードウウェアを全く認識してなくて、一々デバイスマネージャーから手動でドライバ放り込んで再起動繰り返して・・・気が付けば何十回目かの再起動で力尽きて寝てしまっていたって言う事が何度もあったよな。で、しかもその時点でもPCは相変わらず完全じゃなくて、またドライバ放り込んで再起動して、ドライブ割り当てとか「かち合って」おかしくなって起動すら出来なくなって終いに怒りが爆発するって言う・・・あの苦労は何だったのだろうか(笑。

MS-DOSの頃ってね、HDDの容量って340MBとか多くても1GBもあれば十分だったんですよ。2GBとかもあったけど全部埋まってしまうなんて有り得ないし埋める必要もなかった(笑。いや、実際埋まらなかったです。BasicとかだったらHDDなんて要らないし(笑。FD一枚で十分事足りてたって言う。それが今や1T(テラ)ですよ。凄いよねぇ。いや、僕みたく音源とかを大量に溜め込む人からすれば現状でもちょっと心許ないんですけどね。結局、PCで処理するマテリアルっていうのかな?が、膨大になってきたって事が大きいよね。それとOSの肥大化と高速化ですかね。95/98辺りで340Mくらいだったかな?それが今やOSだけでどれだけの容量があるかは今更言うに及ばずって訳ですが。そこへ持ってきて2次ソフトの発達も更に加速して天井知らずになってますよね。VRMなんてその際たるものなんじゃないかな。

さて、ま、そんな訳でPCって意外に昔から「イタチごっこ」の繰り返しなんだなと思ってしまう今日この頃です。

さてさて、で、今日は別に昔話がしたくてエントリを立ち上げた訳ではなくて、ここ最近、新たにPCを組む人が僕の周りで多発(笑)しているようなので、ちょっと一言書いておこうと思った次第です。いや、僕はPCに関しては飽くまでも素人です。でも、DOS/V全盛の昨今、意外にみんな同じような事で躓いたりするんだなと思ってます。なので、老婆心ながら一言書いておきます。知ってる人、分かってる人は読むに及ばないですから。

新しくPCを組む方、最近、カードリーダーとか色モノをツイツイ組み込んでしまい勝ちですが・・・

OSをインストールする際はシンプルに行きましょう!!

でないと、ドライブ割り当てがおかしくなりますから。いや、メインドライブがC:じゃなくても別に構わないって方はスルーして下さいね。でも後で必ず痛い目にあいますよ~(笑。

上の画像は僕のPCの構成をエクスプローラーで開いた時の状況ですが、僕の人柄とは裏腹に意外にも綺麗に纏まっているでしょう。いや、音源ファイルが凄い事になっているのでこれくらいシンプルに纏めて置かないと訳分からなくなりますから(笑。ちなみにA:B:C:と来て、以降D:を飛ばしてE:F:と続くのは、もう一台別にあるメインドライブのHDDを2つに割っているからです。で、やっぱPC/AT互換機ではメインドライブはC:が望ましいなと思うのです。何故って言うと後々HDDを増設したりする時にドライブを割り当てるのが楽だからです。本当にこれに尽きます。A:はFDD、B:は空けておいて(昔々、WIN95/98の時代にはこのドライブをスワップファイルにして仮想メモリに使っていたんです。RAMディスクの容量が追いつかないから。で、僕が空けているのはその名残です・・・いや、何か違うな。確かPC/AT互換機ではB:もFDDだったかな?) C:がカレント。で、以降HDDとかを増設するたびにD:E:F:と続く構成にした方がエクスプローラーでファイルを整理する時分かり易いし楽です。で、光学ドライブはOSをインストールした直後はB:とかなんとか意味不明なので、Z:かQ:に変えてあげましょう。その方が楽ですし分かり易いです(笑。V:とか使う人も居ますけどなるべく後ろの方が良いでしょうね。何故って、C:とZ:に振り分けておけば後から増設するHDDとかカードリーダーとかのドライブ割り当てが楽じゃないですか。CとZならば間に入れるドライブが沢山沢山!(笑。カードリーダーなんかは下手すると4つくらいドライブを割り当てないといけない物もあるでしょう。で、これもC:の次から付番すると後々HDDを増設する際に困るので光学ドライブの前が良いでしょう。DVDドライブがZ:だとすればV~Yまでを使うと綺麗に纏まるでしょ?。

って事で、OSインストールの際、PCの構成はHDD一台、光学ドライブ一台、FDD一台というシンプルな構成で臨むと後々余計な事で悩まなくて済むって話です。色モノドライブは後からでも追加できますから。OSを入れて基本セットアップを済ませたらもう一度マシンをバラすくらいの心構えが欲しい所です。いや、DOS/Vの伝統に?こだわる人は、と言う話で、ドライブ割り当てなんてどうでも良い人は関係ない話ですが(そうそう、PC-9800シリーズだとメインはA:なんですよね。しかもデュアルブートできるようにしてあればB:にもなるしC:にもなるって言う。うーん、いかにも98だ)。そうそう、Vistaって、PC-98にしか出来なかったあの必殺技「デュアルブート」が可能になったそうですね。これって一台のHDDをパーテーション分けしてその上別々のOSを入れてどちらのドライブからも起動できるってものでしょう?。なんで今更「デュアルブート」なんだろうね。ちょっと不思議に思うのですが。使う人居るのかな?。HDD差し替えで十分だろうとか思うのですが・・・。

しかしまぁ、PC-98とかでWin95とかインストールする時は起動ディスクを放り込んでやればドライブ割り当てもフォーマットも可能だったのにね。Xpはインストール自体は早くなって楽になったんだけどどうも痒いところに手が届いてない感じがしますね。いや、PC-98も大概だったよね。だってMicrosoftの起動ディスク全然役に立たなかったもんね。で、どうにもならないからシステムファイルやらコマンドファイルやらをCDからコピーしてHDDから起動して、CDを読みに行ってOSのインストーラーを立ち上げて、そんでもってOSを半日近くかかってインストして、ようやくWindowsが起動したかと思いきやハードウウェアを全く認識してなくて、一々デバイスマネージャーから手動でドライバ放り込んで再起動繰り返して・・・気が付けば何十回目かの再起動で力尽きて寝てしまっていたって言う事が何度もあったよな。で、しかもその時点でもPCは相変わらず完全じゃなくて、またドライバ放り込んで再起動して、ドライブ割り当てとか「かち合って」おかしくなって起動すら出来なくなって終いに怒りが爆発するって言う・・・あの苦労は何だったのだろうか(笑。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます