2011年3月20日(日)

城井谷城主・宇都宮氏は鎌倉時代、源頼朝の御家人だった 宇都宮信房 より、

16代 鎮房 に至るまでの約400年間、豊前の国を守った。

やがて天正15年(1587)、秀吉の 九州平定 により、

豊前6郡を与えられた 黒田家 によって宇都宮家は滅ぼされることとなる。

黒田氏関連の小説などを読むと、この宇都宮氏の謀殺は天下統一のための一つの手段であり、

やむを得ないことであったように描かれている。

身の丈6尺(180cm位)もあるという大男の 宇都宮鎮房 (城井鎮房ともよばれる)は、

さながら山奥の城に住む、鬼のようなイメージで描かれている。

先日読んだ 『九州戦国志』 という小説の中に、高橋直樹著 『城井一族の殉節』 という物語があった。

これは宇都宮鎮房の娘である 鶴姫 と鎮房の小姓・ 松田小吉 との淡い恋愛と、

鎮房の嫡男・ 朝房 (鶴姫の兄)の苦悩が描かれた、宇都宮一族の悲しい物語だった。

読むととても切ない気持ちになるが、日頃黒田氏視点の小説ばかり読んでいるため、

宇都宮氏の視点からみたこの物語にはとても感銘を受けた。

そういうこともあって、 城井谷 の城址を見てみたいと思った。

福岡県の築城ICで降り、県道を進んで牧ノ原キャンプ場を目指した。

築上町寒田に入ると今にも雨の降りそうな空模様になった。

キャンプ場に着くと入口に駐車し、少し歩くと宇都宮一族の石碑が建っていた。

【宇都宮一族の碑】

【宇都宮一族の碑】

英彦山へ行く道と寒田水子地蔵へ行く道があるが、

城址への入口となるのは、寒田水子地蔵側の道となる。

車が1台その道へ入っていったので、まだ先まで行けるのかと思ったが、

歩いても大した距離ではなさそうなので、そのまま歩いて行くことにした。

この道に並行して、左手には 城井川 が流れている。

路上には拳大の落石がごろごろと転がっていた。

車で行けるが弾いてキズがつきそうなので置いてきてよかった。

水の音が大きくなったので、見ると小さな滝が見えた。

【2012/4/8撮影】

【2012/4/8撮影】

岩が一つ置かれた場所があり、ここから川を覗きこんだ。

巨大な岩の間を川が流れている。

この辺りは奇岩が多く、その景色には趣がある。

少し進むと城の模型があった。

この先に城跡があるということだろうか。

多分、こんな立派な天守はこの城にはなかったと思う。

天を突くような岩が見え始める。

岩は道にも突き出していた。

頭蓋骨の横顔のようにも見えるこの岩は 三丁弓の岩 とよばれている。

強い弓をひく者が三人いれば、何千もの兵をこの岩で足止めできるだろう。

という意味でそうよぶらしい。

【三丁弓の岩】

【三丁弓の岩】

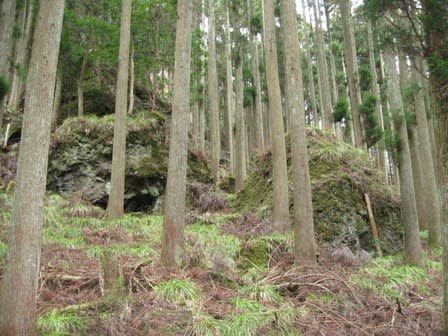

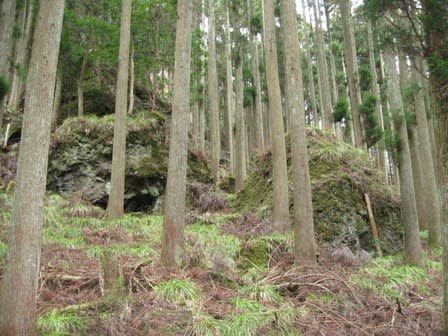

左手の林の中には先程から数箇所、巨大な岩がちらほらと見られた。

黒田軍が城攻めの際、自然の岩を利用した隠し砦に苦しんだといわれるが、

こんな感じのものだったのだろうか。

やがて城井霊園(寒田水子地蔵)があり、水子地蔵が数体並んでいた。

ここまでは車で入って来れるようだ。

【城井霊園】

【城井霊園】

【2012/4/8撮影】

【2012/4/8撮影】

少し先に 城井ノ上城址 (きいのこじょうし)登り口があった。

城址本丸まで15分、裏門まで40分とある。

舗装された道路から山道になる。

岩がゴロゴロ転がっている。

これまで出会った人は、三丁弓の岩付近で登山者2人、霊園に向かう車が2台。

ここからは誰とも出会わなかった。

城の 表門 は一人位しか通れない、自然の巨岩をくり抜いたものだった。

その迫力に 『これはすごい所に来てしまったなぁ』 と圧倒される。

黒田軍が一度は惨敗し、命からがら逃げ帰ったのも頷けた。

【表門】

【表門】

表門をくぐると急な上り坂になっていて、手を使わないと登れない。

軍手を準備していてよかった。

登山者が置いていった木の枝の杖がたくさんあったので、これを使うことにした。

小雨が降ってきて、強い風が吹きつけてきた。

地面には枯葉が積もっていて、踏むと軟らかい。

所々に大きな岩があり、表門のように天然のゲートとなっていた。

城跡に着いた。

木が多いが、開けた場所となっている。

城の本丸となる場所で、当時建物もあったのではないか。

城井ノ上城 は標高475mの所にあり、周囲を岩壁の峰で囲まれ、

城井谷全体を要塞化した城となっている。

広大な城域を持ち、ここはほんの一部の場所となる。

ここでしばらく休憩した。

風は吹いていたが、林の中なので雨は防げた。

周囲を散策すると、巨岩の下に小さな祠があった。

何が祀られているのか分からないくらい傷んでいるが、

こういう場所では祈らないといけない気がする。

ケガなくここまで来れた事に感謝した。

裏門まで行こうとしばらく登ってみるも、倒木や枯れ葉が積もり、

どこが道なのか分からなくなった。

標識も見つけることができなかったので、迷わないうちに戻ることにした。

周辺を散策すると、昭和30年末頃まで使われていたという炭焼き窯があった。

城跡(本丸)から急な斜面を登った場所に、巨大な岩があった。

木が邪魔で全体像がよく見えなかったが、タコの頭のような形をしていた。

頂上まで見えないくらいの巨大な岩だった。

落葉が積もる斜面を滑るようにして降りた。

所々に平面な場所があり、上から山道の様子を窺った場所に違いないと思った。

もと来た道を戻る際、もうひとつ炭焼き窯があった。

全く人には会わなかったが、訪れる人がいるのは確かだ。

表門の急な斜面を今度は降りなければならない。

門からの侵入者をここから攻撃すれば、どんな大軍でもかなりの足止めを喰らうだろう。

車に戻り、濡れた服を拭いていると雨が強く降り始めた。

このタイミングで戻って来れてよかった。

日頃、安易に黒田好きだと言っているので、正直ここに来るのは恐かった。

ばかばかしいかもしれないが、心の中で城井一族に感謝した。

また、そう思わずにはいられない、生半可な気持ちでは行ってはいけない空気がここにはあった。

牧ノ原キャンプ場の駐車場をあとにし、県道を走っていると、

宇都宮氏の城館跡である松丸があった。

ちょっと車をとめて歩いて入ってみたが、これといって何も無かった。

【松丸入口】

【松丸入口】

何か何とも言えない独特な時間を過ごしたので、

少しの時間、城井川に架かる橋の上から美しい景色を眺めてから城井谷をあとにした。

【城井川】

【城井川】

1587年(天正15年)、秀吉の 九州征伐軍 の侵攻により、薩摩の 島津軍 は敗退する。

この戦いで宇都宮家は九州征伐軍に属し、それなりの戦果を挙げる。

しかし報酬は6万石と加増されたものの、 伊予国今治 への転封という命が下った。

400年もの長い間、豊前国を治めていた宇都宮家はこれに従わず、秀吉に反旗を翻す。

宇都宮鎮房 を当主とする宇都宮家は、一度は離れた城井谷の地を再び奪還。

これを攻めた 黒田長政 率いる黒田軍をも一掃した。( 黒岩山の合戦 )

しかし長政の父、黒田官兵衛孝高 によって、宇都宮家は城井谷に封じ込められ、

天正16年(1588)、ついに 宇都宮鎮房 は秀吉方の黒田軍に降伏する。

この時、降伏の条件として 鶴姫 が黒田家への人質として差し出された。

やがて城井谷に篭る鎮房へ、秀吉から黒田官兵衛・長政父子の居る中津への出仕が命じられる。

鎮房は官兵衛の留守を見計らって、150の兵と共に長政が守る中津城へと出仕する。

この中に鎮房の小姓・ 松田小吉 も含まれていた。

鎮房の嫡男・ 弥三郎朝房 も秀吉の命で、官兵衛に同行すべく肥後国へ向かっていた。

鎮房らは中津に到着すると、まず城下の 合元寺 (ごうがんじ)に入った。

合元寺は天正15年(1587)、黒田官兵衛によって建てられ、

官兵衛に従って姫路から中津に移ってきた、浄土宗西山派・開山 空誉上人 が開基した。

この空誉上人は宇都宮鎮房の庶子(静の方との子)であったといわれ、

文武の道に秀で、世人の崇敬が厚かったといわれる。

宇都宮家ゆかりの寺といえる合元寺に、ひとまず鎮房らが入ったのは、

中津城内で異変があった場合に生き残った武士が集合するためだったといわれる。

【合元寺本堂】

【合元寺本堂】

50の兵は合元寺に残し、100の兵とともに 中津城 に出仕した鎮房だったが、

黒田長政との酒の席で騙し討ちに逢い、討死する。

100の兵もほとんどが城内で討たれ、命からがら合元寺に逃げた兵も、押し寄せた黒田勢によって討たれた。

この死闘で、寺の白壁は兵達の血飛沫で赤く染まり、

その後、何度塗りなおしても消えることなく浮き出てきたという言い伝えが残る。

そのため寺の壁は赤く塗られ、合元寺は通称 赤壁寺 とよばれるようになった。

一方、肥後にいた鎮房の嫡男 朝房 も、秀吉の内命を受けた 加藤清正 の兵に追い詰められて自刃する。

その後、長政は城井谷に攻め入り、宇都宮一族を滅ぼすが、

この際捕らえた朝房の妻は子を宿しており、秘かに逃がされたといわれる。

黒田家に人質となった 鶴姫 も磔刑となるところを、官兵衛の助命願いにより、

命は助けられたと伝えられている。

現在、中津城内にある 城井神社 の御祭神は 宇都宮鎮房 となる。

天正19年(1591)、 黒田長政 はこの後味の悪い一揆討伐に深く感じるものがあり、

城内守護城井大明神 として鎮房を祀り、福岡移封後もその地に 警固大明神 として祀った。

【城井神社】

【城井神社】

一方、鎮房が謀殺された時、その異変に気付いた家臣らは次々と城内へと駆け入り奮闘した。

鎮房の小姓・ 松田小吉 は19人に手傷を負わせるも京町筋にて討死。

小吉稲荷 として京町に埋葬された。

1920年(大正9年)には、 宇都宮鎮房従臣四十五柱 を境内末社として祀った。

【扇城神社】

【扇城神社】

中津城内に城井神社が建てられたのは、

一説によると城内に宇都宮鎮房の亡霊が出たからだといわれるが、

この地を治めていた城井氏の最後までその誇りを守り抜いたことへの敬意だと思いたい。

【中津城】

【中津城】

城井谷から中津の城までは、今では車で一時間半ほどの距離だったが、

宇都宮鎮房とその家臣らはこの道中、どんなことを想いながら旅をしたのだろうか。

そんなことを想いながら、中津城をあとにした。

城井谷城主・宇都宮氏は鎌倉時代、源頼朝の御家人だった 宇都宮信房 より、

16代 鎮房 に至るまでの約400年間、豊前の国を守った。

やがて天正15年(1587)、秀吉の 九州平定 により、

豊前6郡を与えられた 黒田家 によって宇都宮家は滅ぼされることとなる。

黒田氏関連の小説などを読むと、この宇都宮氏の謀殺は天下統一のための一つの手段であり、

やむを得ないことであったように描かれている。

身の丈6尺(180cm位)もあるという大男の 宇都宮鎮房 (城井鎮房ともよばれる)は、

さながら山奥の城に住む、鬼のようなイメージで描かれている。

先日読んだ 『九州戦国志』 という小説の中に、高橋直樹著 『城井一族の殉節』 という物語があった。

これは宇都宮鎮房の娘である 鶴姫 と鎮房の小姓・ 松田小吉 との淡い恋愛と、

鎮房の嫡男・ 朝房 (鶴姫の兄)の苦悩が描かれた、宇都宮一族の悲しい物語だった。

読むととても切ない気持ちになるが、日頃黒田氏視点の小説ばかり読んでいるため、

宇都宮氏の視点からみたこの物語にはとても感銘を受けた。

そういうこともあって、 城井谷 の城址を見てみたいと思った。

福岡県の築城ICで降り、県道を進んで牧ノ原キャンプ場を目指した。

築上町寒田に入ると今にも雨の降りそうな空模様になった。

キャンプ場に着くと入口に駐車し、少し歩くと宇都宮一族の石碑が建っていた。

【宇都宮一族の碑】

【宇都宮一族の碑】英彦山へ行く道と寒田水子地蔵へ行く道があるが、

城址への入口となるのは、寒田水子地蔵側の道となる。

車が1台その道へ入っていったので、まだ先まで行けるのかと思ったが、

歩いても大した距離ではなさそうなので、そのまま歩いて行くことにした。

この道に並行して、左手には 城井川 が流れている。

路上には拳大の落石がごろごろと転がっていた。

車で行けるが弾いてキズがつきそうなので置いてきてよかった。

水の音が大きくなったので、見ると小さな滝が見えた。

【2012/4/8撮影】

【2012/4/8撮影】岩が一つ置かれた場所があり、ここから川を覗きこんだ。

巨大な岩の間を川が流れている。

この辺りは奇岩が多く、その景色には趣がある。

少し進むと城の模型があった。

この先に城跡があるということだろうか。

多分、こんな立派な天守はこの城にはなかったと思う。

天を突くような岩が見え始める。

岩は道にも突き出していた。

頭蓋骨の横顔のようにも見えるこの岩は 三丁弓の岩 とよばれている。

強い弓をひく者が三人いれば、何千もの兵をこの岩で足止めできるだろう。

という意味でそうよぶらしい。

【三丁弓の岩】

【三丁弓の岩】左手の林の中には先程から数箇所、巨大な岩がちらほらと見られた。

黒田軍が城攻めの際、自然の岩を利用した隠し砦に苦しんだといわれるが、

こんな感じのものだったのだろうか。

やがて城井霊園(寒田水子地蔵)があり、水子地蔵が数体並んでいた。

ここまでは車で入って来れるようだ。

【城井霊園】

【城井霊園】

【2012/4/8撮影】

【2012/4/8撮影】

少し先に 城井ノ上城址 (きいのこじょうし)登り口があった。

城址本丸まで15分、裏門まで40分とある。

舗装された道路から山道になる。

岩がゴロゴロ転がっている。

これまで出会った人は、三丁弓の岩付近で登山者2人、霊園に向かう車が2台。

ここからは誰とも出会わなかった。

城の 表門 は一人位しか通れない、自然の巨岩をくり抜いたものだった。

その迫力に 『これはすごい所に来てしまったなぁ』 と圧倒される。

黒田軍が一度は惨敗し、命からがら逃げ帰ったのも頷けた。

【表門】

【表門】表門をくぐると急な上り坂になっていて、手を使わないと登れない。

軍手を準備していてよかった。

登山者が置いていった木の枝の杖がたくさんあったので、これを使うことにした。

小雨が降ってきて、強い風が吹きつけてきた。

地面には枯葉が積もっていて、踏むと軟らかい。

所々に大きな岩があり、表門のように天然のゲートとなっていた。

城跡に着いた。

木が多いが、開けた場所となっている。

城の本丸となる場所で、当時建物もあったのではないか。

城井ノ上城 は標高475mの所にあり、周囲を岩壁の峰で囲まれ、

城井谷全体を要塞化した城となっている。

広大な城域を持ち、ここはほんの一部の場所となる。

ここでしばらく休憩した。

風は吹いていたが、林の中なので雨は防げた。

周囲を散策すると、巨岩の下に小さな祠があった。

何が祀られているのか分からないくらい傷んでいるが、

こういう場所では祈らないといけない気がする。

ケガなくここまで来れた事に感謝した。

裏門まで行こうとしばらく登ってみるも、倒木や枯れ葉が積もり、

どこが道なのか分からなくなった。

標識も見つけることができなかったので、迷わないうちに戻ることにした。

周辺を散策すると、昭和30年末頃まで使われていたという炭焼き窯があった。

城跡(本丸)から急な斜面を登った場所に、巨大な岩があった。

木が邪魔で全体像がよく見えなかったが、タコの頭のような形をしていた。

頂上まで見えないくらいの巨大な岩だった。

落葉が積もる斜面を滑るようにして降りた。

所々に平面な場所があり、上から山道の様子を窺った場所に違いないと思った。

もと来た道を戻る際、もうひとつ炭焼き窯があった。

全く人には会わなかったが、訪れる人がいるのは確かだ。

表門の急な斜面を今度は降りなければならない。

門からの侵入者をここから攻撃すれば、どんな大軍でもかなりの足止めを喰らうだろう。

車に戻り、濡れた服を拭いていると雨が強く降り始めた。

このタイミングで戻って来れてよかった。

日頃、安易に黒田好きだと言っているので、正直ここに来るのは恐かった。

ばかばかしいかもしれないが、心の中で城井一族に感謝した。

また、そう思わずにはいられない、生半可な気持ちでは行ってはいけない空気がここにはあった。

牧ノ原キャンプ場の駐車場をあとにし、県道を走っていると、

宇都宮氏の城館跡である松丸があった。

ちょっと車をとめて歩いて入ってみたが、これといって何も無かった。

【松丸入口】

【松丸入口】何か何とも言えない独特な時間を過ごしたので、

少しの時間、城井川に架かる橋の上から美しい景色を眺めてから城井谷をあとにした。

【城井川】

【城井川】1587年(天正15年)、秀吉の 九州征伐軍 の侵攻により、薩摩の 島津軍 は敗退する。

この戦いで宇都宮家は九州征伐軍に属し、それなりの戦果を挙げる。

しかし報酬は6万石と加増されたものの、 伊予国今治 への転封という命が下った。

400年もの長い間、豊前国を治めていた宇都宮家はこれに従わず、秀吉に反旗を翻す。

宇都宮鎮房 を当主とする宇都宮家は、一度は離れた城井谷の地を再び奪還。

これを攻めた 黒田長政 率いる黒田軍をも一掃した。( 黒岩山の合戦 )

しかし長政の父、黒田官兵衛孝高 によって、宇都宮家は城井谷に封じ込められ、

天正16年(1588)、ついに 宇都宮鎮房 は秀吉方の黒田軍に降伏する。

この時、降伏の条件として 鶴姫 が黒田家への人質として差し出された。

やがて城井谷に篭る鎮房へ、秀吉から黒田官兵衛・長政父子の居る中津への出仕が命じられる。

鎮房は官兵衛の留守を見計らって、150の兵と共に長政が守る中津城へと出仕する。

この中に鎮房の小姓・ 松田小吉 も含まれていた。

鎮房の嫡男・ 弥三郎朝房 も秀吉の命で、官兵衛に同行すべく肥後国へ向かっていた。

鎮房らは中津に到着すると、まず城下の 合元寺 (ごうがんじ)に入った。

合元寺は天正15年(1587)、黒田官兵衛によって建てられ、

官兵衛に従って姫路から中津に移ってきた、浄土宗西山派・開山 空誉上人 が開基した。

この空誉上人は宇都宮鎮房の庶子(静の方との子)であったといわれ、

文武の道に秀で、世人の崇敬が厚かったといわれる。

宇都宮家ゆかりの寺といえる合元寺に、ひとまず鎮房らが入ったのは、

中津城内で異変があった場合に生き残った武士が集合するためだったといわれる。

【合元寺本堂】

【合元寺本堂】50の兵は合元寺に残し、100の兵とともに 中津城 に出仕した鎮房だったが、

黒田長政との酒の席で騙し討ちに逢い、討死する。

100の兵もほとんどが城内で討たれ、命からがら合元寺に逃げた兵も、押し寄せた黒田勢によって討たれた。

この死闘で、寺の白壁は兵達の血飛沫で赤く染まり、

その後、何度塗りなおしても消えることなく浮き出てきたという言い伝えが残る。

そのため寺の壁は赤く塗られ、合元寺は通称 赤壁寺 とよばれるようになった。

一方、肥後にいた鎮房の嫡男 朝房 も、秀吉の内命を受けた 加藤清正 の兵に追い詰められて自刃する。

その後、長政は城井谷に攻め入り、宇都宮一族を滅ぼすが、

この際捕らえた朝房の妻は子を宿しており、秘かに逃がされたといわれる。

黒田家に人質となった 鶴姫 も磔刑となるところを、官兵衛の助命願いにより、

命は助けられたと伝えられている。

現在、中津城内にある 城井神社 の御祭神は 宇都宮鎮房 となる。

天正19年(1591)、 黒田長政 はこの後味の悪い一揆討伐に深く感じるものがあり、

城内守護城井大明神 として鎮房を祀り、福岡移封後もその地に 警固大明神 として祀った。

【城井神社】

【城井神社】一方、鎮房が謀殺された時、その異変に気付いた家臣らは次々と城内へと駆け入り奮闘した。

鎮房の小姓・ 松田小吉 は19人に手傷を負わせるも京町筋にて討死。

小吉稲荷 として京町に埋葬された。

1920年(大正9年)には、 宇都宮鎮房従臣四十五柱 を境内末社として祀った。

【扇城神社】

【扇城神社】中津城内に城井神社が建てられたのは、

一説によると城内に宇都宮鎮房の亡霊が出たからだといわれるが、

この地を治めていた城井氏の最後までその誇りを守り抜いたことへの敬意だと思いたい。

【中津城】

【中津城】城井谷から中津の城までは、今では車で一時間半ほどの距離だったが、

宇都宮鎮房とその家臣らはこの道中、どんなことを想いながら旅をしたのだろうか。

そんなことを想いながら、中津城をあとにした。

面白く読まさせて頂きました。

もう50年以上昔になりますか、合元寺の

娘さんが小学校の同級生でした。

懐かしい思い出です。

福沢旧邸の近くに住んでいたそうです。

中津はいい所です。

中津城には何度も行きましたが、

合元寺は今回初めてでした。

この鮮やかな赤にはちょっとびっくりしました。

お返事ありがとうございます。

たまたま深夜yahooをのぞいていたのです

が。

昔、福沢旧邸でよく遊びました。

桜町に住んでいましたので100mも離れてい

ませんでした。

私も現在64歳ですので、お母様もたぶん北

部小学校で同級だったかもしれませんね。

合元寺の同級生は村上さんといったような

気がします。

今日は横浜で中津の同級生10人で震災

無事をねぎらいました。

自分もびっくりです。(笑)

まさに母は北部小学校へ通い、

合元寺の娘さんも村上さんだそうです。

どうやら同級生のようですよ。

母は船場町に住んでいたそうです。

私は男子です。

その頃は児童数も多かったのですが、

船場町で私の知ってるのは、財前さ

んです。(たぶん彼女は忘れていると

思いますが) 担任は、松本先生、稲

垣先生でした。

私は神奈川県に住んでいます。

中津に住みたいと本気で考えたこと

よくあります。お返事ください。

こんなに楽しいコメント初めてです。

その財前が母です。

5人兄妹の4番目。

担任は松垣先生だそうです。

女子の同級生はよく覚えているそうですが、

男子はあまり思い出せないらしく、

当時のアルバムをひっぱり出して見てました。(笑)

松本先生は覚えていましたが、

稲垣先生という先生は覚えがないそうですよ。