8月15日、長崎県の島原へと向かった。

寛永14年(1637)に勃発した、

史上空前の大規模一揆といわれる、

島原の乱 。

その舞台となった、

原城 の城跡を見るのが目的だった。

この日は現地に近づくにつれ、だんだん雲行きがあやしくなり、

長崎県内に入った頃には、断続的な大雨となった。

島原湾沿いを走る、『がまだすロード』 を走っている時などは、

車の前方がほとんど見えないほどの豪雨だった。

雲仙岳 を眺めながらのドライブも1つの楽しみだったが、

その姿はほとんどが霧に包まれ、残念ながら見ることはできなかった。

「城歩きなんてできるのか?」 と不安になったが、

ここまで来たら、とりあえず行ってみようと思った。

やがて雨の中、

原城址 に到着。

一度は本丸駐車場に車をとめるも、雨足は強くなり、近くで何度か落雷があった。

こんな、だだっ広くひらけた場所にいては危ないと思い、

付近のコンビニの駐車場で、雨が弱まるのを待つことにした。

ちょうど昼時だったので、コンビニおにぎりを食べながら車中で過ごした。

原城は、多くの

キリシタン信者 が死んでいった場所。

激しい雷雨は、まるで人が来るのを拒んでいるかのようだった。

原城が舞台となった

島原の乱 は、

江戸幕府の領民に対する過酷な税の搾取と、キリスト教弾圧に対し、

民衆の怒りが爆発したために起きた、大規模な一揆だった。

戦国時代の天草・島原地方は、

有馬晴信、

小西行長 ら

キリシタン大名 が領主を務めていた。

そのため、領民の多くがキリスト教の信者だった。

しかしその後、

豊臣秀吉 によってキリスト教は禁じられ、

慶長17年(1612)以降も、江戸幕府による禁教の時代は続いた。

元和2年(1616)、

大坂夏の陣 にて戦功のあった

松倉重政(まつくらしげまさ) が、

肥前日野江4万3千石を与えられ、島原藩の領主となる。

従来あった

日野江城 を廃し、

島原城 の築城を開始した。

この島原城は、禄高に見合わない大規模な城であったため、

領民の限界を超える、過酷な税の搾取が行なわれた。

元和8年(1622)、

幕府により、長崎の西坂でキリシタン55名が火刑と斬首によって処刑される。

日本の歴史上、最も多くのキリシタン信者が一度に処刑された事件だった。

のちにこの事件は、

元和の大殉教(げんなのだいじゅんきょう) とよばれる。

宣教師をかくまった信者の一家全員を処刑したため、その中には幼い子供も含まれていた。

長崎の西坂では、秀吉時代にも多くのキリシタンが処刑された。

二十六聖人の殉教 とよばれる事件では、

少年らが十字架に磔の末、処刑されている。

元和9年(1623)、

徳川家光 が3代将軍となると、キリシタン弾圧はさらに強化された。

島原城主・松倉重政も、それまではキリスト教を黙認していたが、

その事を家光に指摘され、厳しいキリシタンの弾圧を始めた。

寛永4年(1627)、キリシタンとその家族16名を雲仙地獄に投げ込み処刑。

年貢を納められない農民に対しても、拷問、処刑を行った。

寛永7年(1630)、重政は急死。

処刑された領民らの祟り、もしくは悪政に見かねた幕府による暗殺ともいわれた。

原城は戦国初期、

日野江城 の支城として

有馬貴純(ありまたかずみ) によって築かれた。

この頃の原城には、

天守 が存在したといわれる。

海上にその影が映った情景は美しく、その姿から別名

日暮城 ともよばれた。

しかし松倉重政により、島原城が築かれると、

一国一城令の影響もあり、原城は日野江城とともに廃城となった。

20分ほどで雷は遠のき、雨も小降りになったので、

この隙に、再び城址へと向かった。

本丸へ向かう道沿いに、

三ノ丸石垣 の跡があった。

【三ノ丸石垣跡】

石垣は途中で破壊され、土台の土が見えている。

島原城築城の際に石垣や建造物は転用されたとされ、

また、島原の乱後には、幕府によって残存する石塁などは破却されている。

【三ノ丸跡】

三ノ丸石垣を上から見ると、何かの石碑があった。

松倉重政の死により、家督は嫡男・

勝家(かついえ) が継いだ。

その勝家も引き続き、キリシタンを弾圧。

さらに農民にも過酷な年貢を要求した。

寛永14年(1637)、幕府によって、島原・南有馬村のキリシタンが殺害される。

これにより、ついに領民らの怒りは爆発。

有馬村の代官・

林兵左衛門 を殺害する。

この事件が引き金となり、大規模な一揆へと発展していった。

その

島原一揆勢 は、深江村の藩兵と最初の衝突を起こし、

さらに勢力を拡大しながら島原城へと迫った。

一方、島原湾をはさんだ天草の地でも、

唐津藩主・

寺沢堅高(てらさわかたたか) による苛政に苦しむ民衆により、一揆が起こる。

その

天草一揆勢 は、天草下島の北西にある

富岡城 へと進軍する。

しかし、城を攻撃するも落城にまでは到らず、

幕府軍の反撃に備え、原城に籠城する島原一揆勢と合流するため、島原湾を渡った。

石碑は、原城で3万7千にも膨れ上がった天草・島原一揆勢鎮圧のため、

総大将として最初に幕府から派遣された、

板倉重昌(いたくらしげまさ) の碑だった。

三河国深溝(みかわのくにふこうず)藩主1万5000石。

16歳の頃から、

徳川家康 に仕えたという譜代の重臣だった。

しかし着任した重昌は、天草・島原の一揆勢を甘く見ており、

さらに実戦経験に乏しい兵を率いていたため、

いざ戦闘になると統率が取れず、焦った末に無謀な総攻撃を命じた。

そして自らも一揆勢に突入し、戦死した。

この戦闘で、幕府軍の死傷者は約4000人、一揆軍は90余人。

一揆勢の大勝利となった。

【板倉重昌の碑】

原城の本丸跡までは、舗装された道路が延びている。

ヤシの木が二本突き出ている場所が、本丸になる。

道路左手は、

二ノ丸 跡となる。

本丸駐車場に到着。

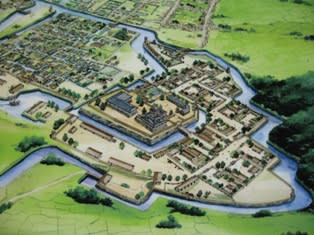

空撮写真による案内板があった。

①ホネカミ地蔵 ②本丸正門跡 ③本丸櫓台跡

④天草四郎像 ⑤天草四郎の墓碑 ⑥池尻口門跡 となる。

現地案内板より

まだ小雨のうちに、傘を差して

本丸跡 へと向かった。

本丸へ向かう道の右手、

石垣内隅部 と案内板に書かれている。

石垣上部を取り壊し、その石や

裏込め石 を投げ込んで埋められていた。

埋められていた石の他に大量の瓦も出土し、

島原の乱当時、何らかの建物があったことを示す資料となった。

【石垣内隅部】

本丸へと続く道沿いには、所々壊れてはいるが、

当時の城の様子がよく分かる

本丸石垣 が残されている。

【本丸石垣①】

本丸北側にあたる、L字形の石垣。

【本丸石垣②】

本丸跡へ。

【本丸石垣③】

足元には上から流れてくる雨水で、小さな川ができていた。

本丸に近づくと、数匹の赤いカニが一斉に石垣の中に潜り込んだ。

海が近いので、こんなにカニがいるのかと思った。

まるで、城を守っている兵士のようだった。

本丸裏門にあたる、

池尻口門跡 。

『

池尻口 』 と明記されている絵図などが残されている。

島原の乱後、幕府によって徹底的に破壊され、

石垣の

築石 や

割栗石(わりぐりいし・岩石を割って小さな塊にした石材)などで埋められ、

さらに土を被せて隠されていたらしい。

発掘調査により、五段の階段を有する

虎口 であることが分かった。

また、階段の平場に門柱の

礎石 があったことから、

建築物である門があったことが分かった。

【池尻口門跡】

本丸跡 に到着。

島原の乱にて、3万7千人もの一揆勢が志を一つにし、幕府に大打撃を与え得たのは、

キリストの教えと、『天の使い』 とよばれた一人の青年のカリスマ性によるものが大きかった。

本丸には、一揆を率いた

天草四郎時貞(あまくさしろうときさだ) の像が建っている。

【天草四郎像】

天草四郎は元和8年(1622)、

小西家浪人・

益田甚兵衛好次(ますだじんべえよしつぐ)の長男として生まれた。

出生地は諸説あり、宇土郡江部村、天草諸島の大矢野島、または長崎県だという説もある。

幼い頃から 『

神童 』 とよばれ、

~文字を習わずとも、書物を読み、説法をした~

~盲目の少女に触れると視力が回復した~

~天草の岸辺から海上の島まで、海の上を歩いて渡った~

~差しのべた手に鳩が舞い降り、卵を産み、その中から経文が出てきた~

など、様々な奇跡を起こすと噂された。

さらに慶長19年(1614)に追放された宣教師・

マルコス・フェラロ が残した書に、

~今から26年後に天使が現れ、諸人は頭上に十字架を掲げ、やがて天地が振動するであろう~

と、救世主の出現を予言したかのようなことが記されており、

その救世主が四郎であると、たちまち民衆の間に広まった。

また、四郎の馬印が、秀吉のものと同じ瓢箪であることから、

大坂・夏の陣で自害したとされる、

豊臣秀頼 が実は生きており、

その落とし子の

秀綱 が、実は四郎なのではないか?

などの風説も流れたという。

これらは、小西氏の旧臣やキリシタンの間で神格化されたものだと考えられるが、

弾圧に耐え抜いてきたキリスト教信者、悪政に苦しむ民衆らにとって、

四郎の存在は、一筋の希望の光だった。

キリシタンらは、当時16歳(17歳とも)だった四郎を救世主として崇め、

一揆軍の

象徴的存在 として一致団結。

寛永14年(1637)、

一揆勢が有馬村の代官を殺害したことにより、

島原の乱 が始まった。

【十字架の塔】

四郎は、島原城を攻める一揆勢を率いていたが、

天草での民衆の蜂起を知り、海を渡って天草一揆勢と合流。

天草上島にて、富岡城代・

三宅重利 を討ち、唐津藩の軍勢を破った。

勢いにのる四郎と天草一揆勢だったが、

善戦するも富岡城を落すまでには到らなかった。

やがて、江戸に出ていた島原城主・

松倉勝家 が帰国すると、

幕府の反撃に備え、島原一揆勢は原城に集結。

四郎も天草一揆勢とともに再び湾を渡り、原城に入城した。

原城は有明海に突き出た岬の断崖上に築かれており、

自然の地形を生かした、難攻不落の城だった。

しかし、島原城築城の際に塀や石垣を移築してしまっていたため、

本丸石垣以外は、元の形をとどめていなかった。

一揆勢は浜にあった舟などを解体し、その板を城の塀などに流用。

急ごしらえながら、城の防備を整えた。

板倉重昌率いる幕府軍は、原城を包囲。 攻撃を仕掛けるも、

四郎とともに原城に籠城する、3万7千人にまで膨らんだ一揆勢に敗退。

功を焦った重昌も討ち死にする。

幕府軍敗北に激怒した、将軍・

徳川家光は、

老中・

松平信綱 率いる幕府軍を派遣する。

さらに黒田氏、細川氏、鍋島氏といった九州諸大名にも出陣を命じた。

新たに着陣した信綱は、これ以上損害を出さないため、

兵糧攻め で、原城を無血開城に導くことを選択。

二ヶ月にも及ぶ籠城で、一揆勢3万7千もの人々の食糧はたちまち底をついた。

さらに信綱は、 『キリシタンでない者は、城を出れば命だけは助ける。』

と、城内の結束を乱そうとした。

そんな中、一揆勢は原城

大江口(田町門) 付近に本陣を置く、黒田軍に夜襲をかける。

食糧とともに不足する弾薬を奪った。

これを一揆勢の徹底抗戦の意志とみた信綱は、

寛永15年(1638)2月27日午後、ついに総攻撃を仕掛ける。

一揆勢の農民らを指揮するのは、元・有馬家旧臣の浪人達で、

その中でも天草四郎の父・

益田甚兵衛 は、一揆軍を指揮した中心人物だとされる。

四郎は籠城してからは、本丸以外ではほとんど姿を見せなかったらしい。

キリシタンや農民らの集まりであった一揆軍だったが、

浪人らの指揮によって統率されており、幕府軍は苦戦をしいられた。

しかし、幕府軍・約12万もの兵の猛攻を受ける一揆軍は、次第に城の本丸に追い詰められ、

やがて皆殺しとなる。

28日正午頃、原城本丸は落城した。

天草四郎については、

細川家家臣の

陣佐左衛門(じんのすけざえもん) が、首を取ったとされる。

すでに息絶えていた、その人物が四郎であるとは知らず、

ただ服が綺麗だったので、首を持ち帰ったという。

本丸跡には、

天草四郎の墓碑 がある。

この墓碑は、西有家町にある民家の石垣の中にあったもので、ここに移設された。

【天草四郎墓碑】

墓碑には、下のように記されている。

所々、欠けてはいるが、天草四郎の名が刻まれている。

現地案内板より

本丸跡には、四郎の墓碑の他にもいくつかの石碑を見ることができる。

池尻口門跡のすぐ側にある、

佐分利九之丞の碑 。

佐分利九之丞成忠(さぶりきゅうのじょうしげただ)は、

因幡藩(鳥取県)池田家の家臣で、島原の乱が起こると慰問使として派遣された。

寛永15年(1638)2月27日の幕府軍の総攻撃にあたり、

細川軍の先陣として進撃するも、原城本丸にて討死。

絶命する直前に傍らにあった石に、刀で自らの姓名を刻んだといわれ、

その石がそのまま墓碑となっている。

中心にあるのがその墓碑で、

両脇にあるのは、のちに供養のため、子孫によって建てられたものらしい。

【佐分利九之丞の碑】

九之丞の碑の脇にも墓碑があり、これらも戦死者を弔ったものと思われる。

本丸の発掘調査では、キリシタン関連の遺物である、

十字架、メダイ(メダル)、ロザリオなどが出土した。

他にも火縄銃の鉛玉、輸入物の陶磁器、建築物があったことを示す瓦なども発掘された。

【本丸跡】

本丸を歩くと、所々に小さな墓碑がある。

発掘調査では多くの人骨も出土したらしく、それらを供養したものだろうか?

乱後、幕府によって徹底的に破壊され、埋め込まれた、本丸石垣が張り出した場所。

ここには築城当時、天守に匹敵する

櫓 があったと推定されている。

乱時には、石垣をよじ登ってくる幕府軍に向かって、

ここから石などを落したと考えられる。

口之津、天草方面を見渡せる、絶好の場所となっており、

ここで海を眺めていたら、遠くの空と海の間に稲妻が見え、

とても幻想的な光景を見ることができた。

【本丸櫓台跡】

本丸櫓台の北側には、

虎口跡 があり、

ここが、城の主要な出入口となる。

ここも徹底的に破壊され、埋め込まれており、

築石や瓦に混じって、大量の人骨が出土したそうだ。

【本丸虎口跡】

また、門柱の

礎石 や虎口の床面から

玉砂利 も検出され、

ここに瓦葺の

櫓門 があったと推定されている。

本丸正面の門であったため、特に立派な門であり、

同時に厳重な防御力を備えていたと考えられている。

【礎石】

本丸虎口跡から北側へ下りて見ると、本丸正門跡の

枡形 が見渡せる。

石垣によって仕切られ、屈曲する城道は、敵の突入の時間を稼ぎ、

防御もしやすい造りになっている。

【本丸付近からみた正門跡】

ここは整備中なのか? 発掘途中なのか?

本丸から正門にかけての虎口周辺には、石がゴロゴロ転がっている。

廃城となった際に破壊された、石垣の石だろう。

ここも虎口付近の破壊された石垣。

人の手によるものだろう、崩れた石が並べられている。

発掘後に並べられたものだと思う。

本丸西側にあたる、一段下がった場所では、

本丸石垣 を見ることができる。

【本丸石垣①】

ここも上部が崩れ落ちている。

【本丸石垣②】

本丸櫓台 。

ちょっと駆け登ってみたくなったが、雨で滑りそうだったのでやめた。

【本丸櫓台①】

さらに少し下がった場所から見た櫓台。

古代の遺跡という感じ。

【本丸櫓台②】

本丸櫓台跡からの眺め。

海に向かって張り出している場所が、

大江口(田町門)、

天草丸 となる。

乱時、幕府の総攻撃で、大江口付近の一揆勢は退却したため、

天草丸の一揆勢・約1800人は、一時孤立してしまう。

そこに残された人々は、幕府軍の猛攻に耐えながら、

どんな思いで、あの場所から本丸を見上げていたのだろうか。

【本丸櫓台跡からみた天草丸方面】

しばらくここからの景色を見ていたかったが、

再び雨が降り始めたので、戻ることにした。

本丸虎口から正門に抜けてみたかったが、

もう一度、天草四郎の墓碑に別れを告げて帰りたかったので、

もと来た経路を引き返した。

本丸駐車場に戻り、

本丸正門跡 周辺を見てまわった。

【本丸正門跡】

本丸正門跡に建つ、

ホネカミ地蔵 。

島原の乱後、128年経った明和3年(1766)、有馬村・願心寺の

注誉上人 が、

戦乱で命を失った人々の骨を、敵・味方の区別なく拾い集め、

その霊を慰めたとされる地蔵尊塔。

ホネカミとは、『骨をかみしめる』 の意味で、

『自分自身のものにする』 さらに 『人々を救う』 と、理解すべきだと書かれている。

【ホネカミ地蔵】

舗装道路沿いに、

城壁跡 となる石垣がある。

【城壁跡①】

廃城となった際、石垣の石はその多くが島原城へと運ばれたが、

この石垣は、取り残された築城当時のまま残っている。

【城壁跡②】

乱時、城の防御のために築かれた

空濠 の跡。

籠城時は竹や木で柱をたて、カヤでその上を覆い、

非戦闘員(老若男女)を収容していた。

【空濠跡】

本丸から離れ、三ノ丸

大手門 跡へ。

ここは、

日江口 ともよばれ、原城の表玄関となる。

【大手門跡①】

布津村、堂崎村、有家村、有馬村の3500余名が、

三ノ丸とともに、ここを守備した。

最後の幕府軍の総攻撃では、細川軍がここを破った。

【大手門跡②】

大手門跡から少し入ったところ。

手前が三ノ丸、二ノ丸を経て、奥の小高い丘が本丸となる。

【三ノ丸より】

三ノ丸から見る原城址は、うっすらと霧に包まれていた。

空気が澄んでいて、何かが浄化されていくような感じで、とても神秘的だった。

島原の乱時、天草四朗の母・マルタ(洗礼名・本名不明)は、

姉・福(洗礼名レシイナ)らとともに、肥後・細川家に捕らえられていた。

幕府軍が原城を制圧した時、一揆軍は皆殺しにされ、城内は血の海と化していた。

一揆軍のキリシタンらは、天に召され、天国での後生を信じ、喜んで死んでいったという。

四郎の母と姉は 『神の子である四郎が、死ぬはずはない』 と信じていた。

幕府側も四郎の姿を見たことがなく、その死を確認できずにいたが、

母・マルタが、次々と運ばれてくる一揆軍の死者の首の一つに目を止め、

『さぞや苦しかったであろう』 と涙した様子から、

ようやく四郎の死を確認できたという。

ふと思ったが、原城に籠城し、戦いに敗れて皆殺しとなった一揆勢は約3万7千人。

何となくその数に聞き覚えがあると思ったら、

福岡ドームのホークスの試合で、球場が満員になった時の数である。

原城址に行った日から、野球放送を観ながらふとそんなことを想像し、

ぞっとしてしまう時がある。

島原の乱での一揆勢の目的は、領主の行き過ぎた苛政に対する抗議運動だった。

幕府はそれを武力で圧し、

さらに領民統治の不手際を理由に、島原藩主・松倉勝家を斬首とし、

天草領主・寺沢堅高には、所領没収(のちに自害)という処分を下した。

その後、将軍・家光は、さらにキリシタン弾圧を強化したというから、

都合の悪いものはすべて排除してしまおうというやり方であり、

また、増加する異教徒への恐怖心も感じ取れる。

こんなに多くの人々が犠牲になり、いったい何の教訓が残ったのだろうか?

悲しいというより、やりきれない思いが残った。

立派な天守閣を再現し、観光地となった城もいいが、

この原城のような、『歴史上重要な城址』 は、

いつまでも残しておいてほしいと思った。

【主郭南側の石垣】

【主郭南側の石垣】

【虎口(北側)石垣】

【虎口(北側)石垣】

【東側斜面の三重堀切】

【東側斜面の三重堀切】 【北側斜面の畝状竪堀】

【北側斜面の畝状竪堀】 【櫓台】

【櫓台】

【主郭南側の石垣】

【主郭南側の石垣】

【虎口(北側)石垣】

【虎口(北側)石垣】

【東側斜面の三重堀切】

【東側斜面の三重堀切】 【北側斜面の畝状竪堀】

【北側斜面の畝状竪堀】 【櫓台】

【櫓台】

【一之城戸】

【一之城戸】

【三ヶ月塹壕】

【三ヶ月塹壕】 【ニ之城戸】

【ニ之城戸】

【三之城戸石塁】

【三之城戸石塁】

【東之台】

【東之台】

【竪堀跡】

【竪堀跡】

【本丸虎口(城門)】

【本丸虎口(城門)】 【腰曲輪】

【腰曲輪】

【本丸】

【本丸】

【本丸②】

【本丸②】 【礎石】

【礎石】 【腰曲輪②】

【腰曲輪②】

【本丸虎口(城門)②】

【本丸虎口(城門)②】 【陣屋跡】

【陣屋跡】

【旗竿石】

【旗竿石】

【三ノ堀切に架かる木橋】

【三ノ堀切に架かる木橋】 【三ノ堀切跡】

【三ノ堀切跡】

【ニノ堀切】

【ニノ堀切】 【ニノ堀切壁面石垣①】

【ニノ堀切壁面石垣①】 【ニノ堀切壁面石垣②】

【ニノ堀切壁面石垣②】

【二ノ丸跡①】

【二ノ丸跡①】 【二ノ丸跡②】

【二ノ丸跡②】 【埋め門跡】

【埋め門跡】

【やぐら跡】

【やぐら跡】

【本丸跡】

【本丸跡】

【富岡城址】

【富岡城址】 【袋池】

【袋池】

【鈴木重成像】

【鈴木重成像】 【アダム荒川殉教ノ地の碑】

【アダム荒川殉教ノ地の碑】 【二ノ丸石垣①】

【二ノ丸石垣①】 【二ノ丸石垣②】

【二ノ丸石垣②】

【二ノ丸石垣③】

【二ノ丸石垣③】

【二ノ丸石垣④】

【二ノ丸石垣④】 【石垣写真・壱】

【石垣写真・壱】 【弐】

【弐】 【参】

【参】 【二ノ丸跡の塀と柵】

【二ノ丸跡の塀と柵】 【出丸跡】

【出丸跡】 【巴湾の砂嘴】

【巴湾の砂嘴】 【二ノ丸からみた巴湾】

【二ノ丸からみた巴湾】 【二ノ丸からみた袋池】

【二ノ丸からみた袋池】 【勝海舟・頼山陽像】

【勝海舟・頼山陽像】 【鈴木重成・正三像】

【鈴木重成・正三像】 【二ノ丸跡】

【二ノ丸跡】 【二ノ丸東下の枡形】

【二ノ丸東下の枡形】 【本丸櫓】

【本丸櫓】 【富岡ビジターセンター】

【富岡ビジターセンター】 【本丸石垣①】

【本丸石垣①】 【稲荷神社】

【稲荷神社】 【本丸石垣②】

【本丸石垣②】 【本丸石垣③】

【本丸石垣③】 【櫓】

【櫓】 【高麗門①】

【高麗門①】 【高麗門②】

【高麗門②】 【多聞櫓(富岡ビジターセンター)】

【多聞櫓(富岡ビジターセンター)】

【石垣①】

【石垣①】 【石垣②】

【石垣②】 【石垣③】

【石垣③】

【本丸跡】

【本丸跡】 【宇土城と城下町想像図】

【宇土城と城下町想像図】

【小西行長の像】

【小西行長の像】

【南東隅の石垣】

【南東隅の石垣】 【堀の跡】

【堀の跡】

【熊本城:宇土櫓】

【熊本城:宇土櫓】 【天守閣①】

【天守閣①】 【天守閣②】

【天守閣②】 【天守閣③】

【天守閣③】 【天守閣④】

【天守閣④】 【天守台石垣】

【天守台石垣】 【天守閣⑤】

【天守閣⑤】

【西ノ櫓・表側】

【西ノ櫓・表側】 【西ノ櫓・裏側】

【西ノ櫓・裏側】

【御城ノ鐘】

【御城ノ鐘】 【丑寅ノ櫓】

【丑寅ノ櫓】 【巽ノ櫓】

【巽ノ櫓】 【御馬見所】

【御馬見所】

【天草四郎の像】

【天草四郎の像】

【本丸石垣】

【本丸石垣】

【堀①】

【堀①】 【堀②】

【堀②】 【蓮池】

【蓮池】

【丑寅ノ櫓】

【丑寅ノ櫓】 【二ノ丸遠景】

【二ノ丸遠景】 【本丸、二ノ丸間の堀】

【本丸、二ノ丸間の堀】

【丑寅ノ櫓と本丸石垣】

【丑寅ノ櫓と本丸石垣】 【本丸東側の堀】

【本丸東側の堀】 【本丸石垣】

【本丸石垣】 【二ノ丸石垣】

【二ノ丸石垣】

【三ノ丸石垣跡】

【三ノ丸石垣跡】 【三ノ丸跡】

【三ノ丸跡】

【板倉重昌の碑】

【板倉重昌の碑】

現地案内板より

現地案内板より

【石垣内隅部】

【石垣内隅部】 【本丸石垣①】

【本丸石垣①】 【本丸石垣②】

【本丸石垣②】 【本丸石垣③】

【本丸石垣③】

【池尻口門跡】

【池尻口門跡】 【天草四郎像】

【天草四郎像】 【十字架の塔】

【十字架の塔】 【天草四郎墓碑】

【天草四郎墓碑】 現地案内板より

現地案内板より 【佐分利九之丞の碑】

【佐分利九之丞の碑】

【本丸跡】

【本丸跡】

【本丸櫓台跡】

【本丸櫓台跡】 【本丸虎口跡】

【本丸虎口跡】 【礎石】

【礎石】 【本丸付近からみた正門跡】

【本丸付近からみた正門跡】

【本丸石垣①】

【本丸石垣①】 【本丸石垣②】

【本丸石垣②】 【本丸櫓台①】

【本丸櫓台①】 【本丸櫓台②】

【本丸櫓台②】 【本丸櫓台跡からみた天草丸方面】

【本丸櫓台跡からみた天草丸方面】 【本丸正門跡】

【本丸正門跡】 【ホネカミ地蔵】

【ホネカミ地蔵】 【城壁跡①】

【城壁跡①】 【城壁跡②】

【城壁跡②】 【空濠跡】

【空濠跡】 【大手門跡①】

【大手門跡①】 【大手門跡②】

【大手門跡②】 【三ノ丸より】

【三ノ丸より】

【城山公園駐車場】

【城山公園駐車場】 【石垣跡①】

【石垣跡①】 【石垣跡②】

【石垣跡②】 【石垣跡③】

【石垣跡③】 【石垣跡④】

【石垣跡④】 【石垣跡⑤】

【石垣跡⑤】 【石垣跡⑥】

【石垣跡⑥】 【黒崎城址の石碑】

【黒崎城址の石碑】

【住吉神社の鳥居】

【住吉神社の鳥居】

【善照寺】

【善照寺】

【益富城・大手門】

【益富城・大手門】

【益富城・搦手門】

【益富城・搦手門】

【別曲輪跡①】

【別曲輪跡①】

【別曲輪跡②】

【別曲輪跡②】 【空堀(横堀)跡】

【空堀(横堀)跡】 【石垣跡】

【石垣跡】 【崩れた石垣】

【崩れた石垣】 【水ノ手曲輪跡に転がる石】

【水ノ手曲輪跡に転がる石】

【二ノ丸櫓跡】

【二ノ丸櫓跡】 【二ノ丸枡形の虎口①】

【二ノ丸枡形の虎口①】 【二ノ丸枡形の虎口②】

【二ノ丸枡形の虎口②】 【横矢跡と崩れた石垣】

【横矢跡と崩れた石垣】 【石塁①】

【石塁①】 【石塁②】

【石塁②】

【本丸櫓跡】

【本丸櫓跡】 【本丸枡形の虎口】

【本丸枡形の虎口】 【展望台】

【展望台】 【櫓?一夜城?(笑)】

【櫓?一夜城?(笑)】 【本丸跡から古処山を望む】

【本丸跡から古処山を望む】

【野鳥川】

【野鳥川】 【杉の馬場】

【杉の馬場】 【小石原川へと流れる小川】

【小石原川へと流れる小川】 【石垣】

【石垣】 【水堀】

【水堀】 【瓦坂】

【瓦坂】

【瓦坂からみた水堀のようす】

【瓦坂からみた水堀のようす】

【長屋門①】

【長屋門①】

【長屋門②】

【長屋門②】 【長屋門裏側】

【長屋門裏側】 【奥御殿跡】

【奥御殿跡】 【慰霊塔】

【慰霊塔】

【黒門①】

【黒門①】 【黒門②】

【黒門②】 【秋月郷土館】

【秋月郷土館】 【戸波半九郎の屋敷跡】

【戸波半九郎の屋敷跡】