2009年12月27日(日)

臼杵城祉から車で30分程で、 佐伯城祉 の櫓門前に到着した。

櫓門の後ろの建物は佐伯文化会館。

景観がかなりアンバランスだが、これも仕方のないことなのか。

城の入口である 三ノ丸櫓門 は県の有形文化財に指定されている。

1637年(寛永14年)、藩主の居館が山頂から、現在は文化会館のある三ノ丸に移された。

その時に城の正門として創建されたのがこの門となる。

佐伯城の築城主は 毛利高政 で、もとは森姓だが、

秀吉の 中国大返し の際、毛利氏へ人質として送られた。

その後、 毛利輝元 から気に入られ、毛利の姓となった。

【三ノ丸櫓門】

軽い城歩きのつもりで来たが、ここの遺構は門だけでなく、城山の頂上に城跡がある 山城 だった。

山城に来たのは初めてだったので、準備を何もしていなかったが、何とか山頂を目指すことにした。

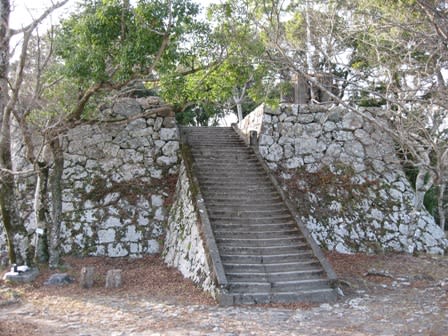

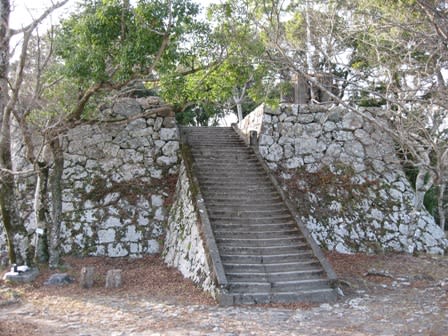

【登山口】

【登山口】

登山口のそばにある櫓らしき建物はトイレだった。

周辺には案内板や城の鳥瞰図などがあった。

案内板によると、ここから登る道は3つあった。

翠明の道・登城の道・独歩碑の道。

登城気分を味わいたいと思い、登城の道を登ることにした。

結構きつい登り。

この山道では誰にも会わなかった。

やがて山の頂上、西ノ丸跡 に登り着いた。

しばらく石のベンチに座り、景色を観ながら休憩した。

二ノ丸 方面へ向かうと石垣が見えてきた。

この城跡は、城があった時代からほぼすべての石垣がそのまま残されているらしい。

二ノ丸からの景色。

見えてきたのは 本丸跡 の石垣。

石垣と石垣の間に架けられていた 渡橋。

本丸跡には一段高くなった低い石垣があり、これが 天守台 ということになる。

【本丸跡】

【本丸跡】

天守台にある祠。

本丸石垣の石段を降りると外曲輪となる。

展望台のようになっている場所は、 本丸二重櫓 の跡か。

映画 『釣りバカ日誌19』 での佐伯ロケ記念の立て札。

佐伯市街地に丸い小山が見える。

左は長島山、右は御番所の鼻と呼ばれる丘。

北ノ丸へ行ってみる。

北ノ丸跡。

この先は行けないので、本丸跡へと戻った。

北ノ丸からみた本丸石垣。

帰りは独歩碑の道で山を降りることにした。

こちらの山道が一般登山用の道になっているようだ。

途中に残り何mという標識があり、道も広く整備されている。

人にもよく会い、登ってくる人と何人か挨拶をかわした。

麓から頂上までは 810mという距離。

山城は初めてだったので、なかなか面白かった。

もう少し体力をつけて、色んな山城に臨みたいと思う。

臼杵城祉から車で30分程で、 佐伯城祉 の櫓門前に到着した。

櫓門の後ろの建物は佐伯文化会館。

景観がかなりアンバランスだが、これも仕方のないことなのか。

城の入口である 三ノ丸櫓門 は県の有形文化財に指定されている。

1637年(寛永14年)、藩主の居館が山頂から、現在は文化会館のある三ノ丸に移された。

その時に城の正門として創建されたのがこの門となる。

佐伯城の築城主は 毛利高政 で、もとは森姓だが、

秀吉の 中国大返し の際、毛利氏へ人質として送られた。

その後、 毛利輝元 から気に入られ、毛利の姓となった。

【三ノ丸櫓門】

軽い城歩きのつもりで来たが、ここの遺構は門だけでなく、城山の頂上に城跡がある 山城 だった。

山城に来たのは初めてだったので、準備を何もしていなかったが、何とか山頂を目指すことにした。

【登山口】

【登山口】登山口のそばにある櫓らしき建物はトイレだった。

周辺には案内板や城の鳥瞰図などがあった。

案内板によると、ここから登る道は3つあった。

翠明の道・登城の道・独歩碑の道。

登城気分を味わいたいと思い、登城の道を登ることにした。

結構きつい登り。

この山道では誰にも会わなかった。

やがて山の頂上、西ノ丸跡 に登り着いた。

しばらく石のベンチに座り、景色を観ながら休憩した。

二ノ丸 方面へ向かうと石垣が見えてきた。

この城跡は、城があった時代からほぼすべての石垣がそのまま残されているらしい。

二ノ丸からの景色。

見えてきたのは 本丸跡 の石垣。

石垣と石垣の間に架けられていた 渡橋。

本丸跡には一段高くなった低い石垣があり、これが 天守台 ということになる。

【本丸跡】

【本丸跡】天守台にある祠。

本丸石垣の石段を降りると外曲輪となる。

展望台のようになっている場所は、 本丸二重櫓 の跡か。

映画 『釣りバカ日誌19』 での佐伯ロケ記念の立て札。

佐伯市街地に丸い小山が見える。

左は長島山、右は御番所の鼻と呼ばれる丘。

北ノ丸へ行ってみる。

北ノ丸跡。

この先は行けないので、本丸跡へと戻った。

北ノ丸からみた本丸石垣。

帰りは独歩碑の道で山を降りることにした。

こちらの山道が一般登山用の道になっているようだ。

途中に残り何mという標識があり、道も広く整備されている。

人にもよく会い、登ってくる人と何人か挨拶をかわした。

麓から頂上までは 810mという距離。

山城は初めてだったので、なかなか面白かった。

もう少し体力をつけて、色んな山城に臨みたいと思う。

【臼杵城古橋口】

【臼杵城古橋口】 【畳櫓】

【畳櫓】

【亭櫓跡】

【亭櫓跡】

【鐙坂】

【鐙坂】

【畳櫓】

【畳櫓】 【大門櫓】

【大門櫓】

【井楼櫓跡】

【井楼櫓跡】

【会所櫓跡】

【会所櫓跡】 【大友宗麟碑】

【大友宗麟碑】

【着見櫓跡】

【着見櫓跡】

【天守櫓跡】

【天守櫓跡】 【天守台】

【天守台】 【埋門前櫓跡】

【埋門前櫓跡】

【着見櫓跡石垣】

【着見櫓跡石垣】 【時鐘櫓跡】

【時鐘櫓跡】

【時の鐘】

【時の鐘】