今年の3月から、天草では 天草海道博 という、自然の博覧会が開かれている。

パビリオンなどがあるわけでなく、

『 ありのままの天草の魅力を紹介する 』 というもので、

各地域の自然、歴史、文化、島の生活などが体感できる。

来年の3月末まで開催されているようだ。

ちょうど8月に島原に行った際、近いうちに天草にも行ってみたいと思っていた。

天草はかつて 島原の乱 で、一揆の起こったもう一つの場所になる。

天草四郎が天草一揆軍を率いて攻めた 富岡城 に行ってみたかったし、

キリシタンの遺構などにも興味があった。

以前にどこかの道の駅で、その海道博のパンフレットを貰い、

それを見て、いくつか行ってみたいと思った場所をピックアップした。

そして、富岡城址を最終目的地としてコースを決めた。

天草四郎メモリアルホール ⇒ 天草パールセンター ⇒ 姫戸町ドルメン

⇒ 上津浦城址 ⇒ 天草殉教公園(天草キリシタン館)

⇒ ぺーが墓(キリシタン墓地群) ⇒ 富岡城址

これを1日で回る予定。

最初の天草四郎メモリアルホールには、

開館時間の朝 9:00 までに着かなくては、後のスケジュールが詰まってくる。

10月9、10日と連休だったため、9日の朝 4:30 起床、

AM 5:00 に天草に向かって出発した。

最初の目的地、

上天草の大矢野島にある 天草四郎メモリアルホール には、

AM 8:30 に到着。

高速道路をフルに使ったので、予定よりも早く着いた。

ここは、島原の乱をテーマにした歴史資料館。

開館まで時間があったので、周辺を歩いていると、

丘の上に 天草四郎公園 があった。

天草の色んな場所に四郎の像が建てられているが、

ここの像は丸っこくて仏像のような感じ。

【天草四郎像①】

【天草四郎像①】

そして、ここでは 切支丹(キリシタン)墓碑群 が見られる。

昭和42年に御子ノ浦で発見され、鑑定の結果、

隠れキリシタン の墓碑であることが判明した。

【キリシタン墓碑①】

【キリシタン墓碑①】

【キリシタン墓碑②】

【キリシタン墓碑②】

島原の乱後、ここ大矢野に宗徒はいなかったとされていたが、

この墓碑の発見により、その説が覆されたらしい。

【キリシタン墓碑③】

【キリシタン墓碑③】

宗徒らは厳しい取締りを巧みにのがれ、仏教徒を装って信仰していたと思われる。

【キリシタン墓碑④】

【キリシタン墓碑④】

中には、円墳もあった。

メモリアルホールでは結婚式もできるようで、側には愛の鐘などがあった。

子供がガンガン鳴らしていた。(笑)

見晴らしもいい。

正面は上天草物産館さんぱーる。

島原湾にうっすら見えるのは、野釜島。

メモリアルホールの外観は、南蛮服を着た天草四郎のようにも見える。

戻ると時間前に開館していたので、この日は一番乗りの客で入館した。

【天草四郎メモリアルホール】

【天草四郎メモリアルホール】

さらっと見学して行くつもりが、入口を入ってすぐのホールで映像を観るため、

ある程度の人数が集まるまで少し待たされた。

ここでは、日本にキリスト教が伝わり、後の島原の乱までの歴史的な流れが説明される。

映像が終わるとガイドさんが次へと案内してくれ、

テーマ空間では色々な展示物を見学。

実物大の信長像は、現代の小学校高学年の子くらいの背丈しかなかった。

南蛮屏風絵、九州のキリシタン大名などの説明を読んでいると、

ガイドさんから、また別の映像ホールへ案内される。

ここでは、3D映像を観るための立体メガネが渡され、

細川藩の侍の視点で描かれた、島原の乱時のドラマが流される。

ミニ大河ドラマという感じでよく出来ていて、なかなか面白かった。

ホールの2Fでは瞑想空間があったが、

AM 9:40 ここは先を急いだ。

宇土半島の先端の三角町から天草上島まで、

国道266号線上にあり、島々を結んでいる5つの橋は 天草五橋 と呼ばれている。

また、真珠の養殖が盛んなことから、天草パールライン とも呼ばれている。

一つ一つの橋を下から見上げてみたかったが、今回は諦めた。

橋の上は、晴れた空が気持ちのいいドライブだった。

【2号橋(大矢野橋)入口】

【2号橋(大矢野橋)入口】

5号橋を渡りきった辺りに天草パールセンターがある筈だったが見逃した。

ここでは天草四郎の像を見たいだけだったので、パスして先を急いだ。

そのまま国道266号線を行くと、左手に 八代海 が広がる。

目指すは姫戸町の 矢岳巨石群遺跡 。

白嶽公園キャンプ場を目指し、国道から右手山側に入る。

巨石群への案内が見つからなかったので少し迷うも、

とにかくキャンプ場を目指したところ、

山道沿いに 境石 と呼ばれる大きな石があった。

ここの巨石群は 古代海洋民族 の遺跡といわれる。

この境石には数個の盃状の穴が見られ、そこに棒状のものを立て、

日時計的な役目で大事な祭事の時期を知ったのではないかと推測されている。

境石が示す、北、夏至、春分・秋分、冬至線。

草木で覆われ見えにくいが、時を示す各石の位置は、立札に記されていて見つけやすい。

さらに山道を上ると道沿いにベンチがあり、ちょっとした広場になっている場所があった。

ここから歩いて山を登ると、目的の ドルメン に行けるようだ。

車は広場に乗り上げて駐車するしかない。

先客の車が1台とまっていた。

ドルメンへの山道は、矢岳神社への入口でもあった。

それほど山を登るようでもなかったが、念のため靴を履き替えスタート。

【矢岳神社鳥居】

【矢岳神社鳥居】

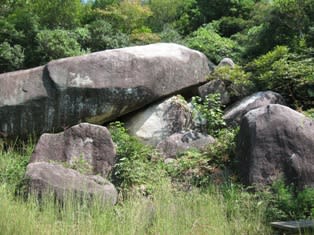

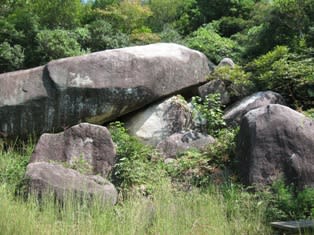

山城の跡のように、大きな岩がゴロゴロしている。

山道は、5分程登ると石の階段になった。

矢岳 =ヤタケ とは、シュメール系古ヘブル民族では、

『 神の峰 』 という意味を示すらしい。

階段を登りきると、そこには 矢岳神社 があった。

祭神は山の神。 男女二体の神が祀られている。

標高 244m の矢岳近くの巨岩の岩陰にあり、境内も自然の石の庭となっている。

創建は不詳。

安政5年に、内野河内の山方役人・大西美稚敬により、

姫浦永目側にあった祠を還座したものともいわれている。

【矢岳神社】

【矢岳神社】

矢岳神社からそれほど登らない場所に、ドルメン が現れた。

ドルメンとは、数個の石柱の上に巨大な天井石を載せたもの。

その多くが埋葬地に建てられるものらしく、支石墓 ともいわれる。

【ドルメン】

【ドルメン】

長さ13m、幅6m、厚さ1.5mの天井石を、

2m幅の階段状の礎石を中心に、5つの支石で支えている。

東西に長く、東向きに28°の仰角をもつ。

【天井石①】

【天井石①】

天井石の上には登れるようになっている。

そこから南に目を向けると、小島と雨竜崎が一直線に並び、

これは偶然のものではないだろうと考えられている。

【天井石②】

【天井石②】

このドルメンは、石積みの古代遺跡の中でも、世界に類を見ない最大級のものだという。

実際目の当たりにすると、想像以上にでかかった。

雨竜崎より北極星を望むとき、小島のその先、

ここ矢岳に神を向かい入れる神殿として、このドルメンが存在しているという。

石造りのドルメンなど、海外にしかないものだと思っていたが、

日本でも数箇所存在するようだ。

このような西洋文明のような建造物と、神社がいっしょに存在している様は、

何だか不思議な感覚で、とても神秘的な気がした。

山の頂上まで行くと、宇宙船石があるということだったが、

そこまでは行かず、山を下りた。

次は、有明町の 上津浦城址 を目指して出発。

途中の松島町知十橋近辺。

いたる所で削られた山が目立った。

島原の乱時、天草の一揆勢は 大矢野 の地で蜂起、

上津浦 にて、島原の口之津から湾を渡って来た、

天草四郎率いる島原一揆勢1500人と合流する。

天草・島原一揆軍は、富岡城へ進軍する際、この地に本陣を置いた。

上津浦城 は、

もとは天草上島北部で勢力を誇っていた上津浦氏の城だった。

男山、女山とよばれる、二つの小さな山から成っている。

右手にそのうちの一つ、男山が見えてきた。

AM 11:50 上津浦城址周辺に到着。

左の小さい方の山が 男山、右の山が 女山 となる。

山の中は、山道も途中で無くなっているほどの場所らしいので、

城の遺構らしいものは見てみたかったが、上るのは止めた。

【上津浦城址】

【上津浦城址】

天草一揆の拠点がどんな場所かを見たかったので、城址周辺を見てまわった。

・・・が、特に案内らしきものはなかった。

歴史的価値がある場所だし、天草海道博・城跡海道としても紹介されている場所なので、

何らかの案内板があったらいいなと思った。

城址周辺は、一面が畑の広大な土地。

一揆軍はこの辺りに集結し、士気を高めたのかも・・・などと想像してみる。

上津浦城址では、その周辺の情景を見てみたかったので、

何となく満足できたところで、その場をあとにした。

再びドライブ。

国道324号に入り、天草瀬戸(せど)大橋を渡る。

PM 12:25 天草殉教公園 に到着。

ここには 天草キリシタン館 もあり、観光客も多かった。

駐車場に車をとめると、すぐに殉教公園があった。

入口には アルメイダ記念碑 が建っていた。

【アルメイダ記念碑】

【アルメイダ記念碑】

ルイス・デ・アルメイダ は、1525年、ポルトガルのリスボンに生まれる。

21歳で医師の資格を習得、戦国時代末期の日本に訪れ、東洋貿易商人として活躍した。

1555年には平戸へ渡り、イエズス会員 となった。

また私財を投じ、豊後府内(大分県)に孤児院を建てると共に、総合病院を開設。

日本に最初の 西洋医学 を伝えた。

1561年以降は布教活動に専心。

1566年、志岐氏の招きで島内各地で布教に従事し、

1583年、天草にてその生涯を終えた。

アルメイダと聞いて、何だか聞き覚えがある気がしたが、

すぐに地元の大分県にある、アルメイダ病院を思い出した。

その名の元となる人物にここで出会えたのは、何だか少し嬉しかった。

【アルメイダの像】

【アルメイダの像】

アルメイダ記念碑のすぐ側にある、

天草最初の殉教者といわれる アダム荒川 の石碑。

アダム荒川は、天文21年(1552)頃、島原半島の有馬で生まれたといわれる。

1590年頃には、志岐の教会に伝導士あるいは看坊として勤めていた。

慶長19年(1614)、キリシタン禁教令により、

志岐教会のガルシア・ガルセス神父が国外追放になった際、教会の世話などを任される。

アダムは信者の世話に力をそそぎ、

幼児に洗礼を授けたり、病人を見舞ったりと、人々を励ましていた。

やがて、キリスト教の迫害が厳しくなり、

アダムは役人に捕らえられ、棄教を命じられる。

しかしこれに屈せず、様々な拷問などを受けるも信仰を守り続けた。

そのため、慶長19年6月、志岐の刑場で処刑された。

【アダム荒川の碑】

【アダム荒川の碑】

殉教公園には、アルメイダ記念碑、アダム荒川の碑とともに、

キリシタン墓地 がある。

このキリシタン墓地は、

もとは五和町に点在していた墓石を集めて造られた。

【キリシタン墓地】

【キリシタン墓地】

墓地のすぐ側にある、キリシタン館 。

平成22年7月にリニューアルされたらしく、近代的な建物だった。

【キリシタン館】

【キリシタン館】

キリシタン館の入口には、本日2つ目の天草四郎像。

【天草四郎像②】

【天草四郎像②】

島原の乱時、四郎は16~17歳だったといわれる。

この像は、まだあどけなさの残る青年の雰囲気がよく出ていると思う。

館内には、天草にキリスト教が伝わってからの南蛮文化、

島原の乱後、天領となった時代の隠れキリシタンの遺物など、

約200点の資料が展示されている。

レプリカながら 天草四郎陣中旗 には、戦いの際に付着した血の跡が残る。

聖杯から生まれる十字架に祈りを奉げる天使が描かれた陣中旗を見ていると、

何となく血が通ってくるような、温かい気持ちになってくる。

天国で新たに生まれ変わることを信じ、殉教を厭わずに戦った、

キリシタンの誇り高い信仰心が伝わってくるようだった。

他にもキリシタンが仏像の中に隠して信仰していた、

十字架やマリア観音像なども展示されていた。

【天草四郎陣中旗】

【天草四郎陣中旗】

キリシタン館を出て、建物の屋上にある展望テラスへ上ってみた。

遠くにうっすらと見える 天草上島 。

あそこを通って来たんだな・・・などとぼんやり思った。

【キリシタン館展望テラスより】

【キリシタン館展望テラスより】

キリシタン館の建つこの辺りは、

天草五人衆 の一人である 天草氏 の築いた 本戸城 の城址でもある。

天草五人衆とは天草諸島の国人衆で、天草氏・志岐氏・大矢野氏・栖本氏・上津浦氏のこと。

秀吉の九州征伐で服従していたものの、

肥後南部の領主となった 小西行長 の宇土城普請の要求を拒否。

天正17年(1589年)、のちに 天草国人一揆 とよばれる反乱を起こす。

しかし同年、領主・小西行長と助勢に来た 加藤清正 の軍に攻められ、

滅亡または服属の運命をたどった。

この時、本戸城も攻め落とされた。

【本戸城址】

【本戸城址】

本戸城址の碑の側にある、木山弾正社 。

木山弾正 は、小西行長・加藤清正連合軍との戦の際、本戸城に客将として迎えられていた。

加藤清正との一騎打ちで敗れ、戦死したと伝えられている。

【木山弾正社】

【木山弾正社】

13:05 殉教公園をあとにした。

車で少し行ったところで、立派な山門が目に入った。

そこは 明徳寺(みょうとくじ) という御寺だった。

【明徳寺山門①】

【明徳寺山門①】

向陽山明徳寺は、正保2年(1645)、

天草初代代官・鈴木重成 によって建立された曹洞宗の禅寺。

島原の乱後の人心平定とキリスト教からの改宗を目的として建立された。

【明徳寺山門②】

【明徳寺山門②】

山門は、享保2年(1717)に建てられ、

文化5年(1808)に再建されたもの。

やはり車の中からでも目を引かれただけのことはある。

案内板には、

~天草にある楼門の中で、最もすぐれたものである~

と書かれてあった。

次の目的地は五和町御領にある、キリシタン墓碑群、ペーさんの墓・・・。

PM 13:25 ペーが墓 に到着。

小さな墓地があり、その向こうに案内板が見えた。

5~6台は駐車できる、予想外に広い専用駐車場があった。

車を降り、案内板に従って森の中に入って行く。

人影は全くなかった。

小道の左側に柵で仕切った場所があった。

柵の中にはちょっとした畑があり、たまに人が来ているようだった。

小道は薄暗い竹やぶの中へ。

やぶ蚊が多く、何ヶ所か刺されて痒かった。

駐車場からは3分くらい。

それほど時間はかからず、ぺーが墓 に到着した。

うす暗い場所には案内板が立っており、少し小高くなっている場所に墓碑があった。

五和地区では、約千基のキリシタン墓碑が確認されている。

丘陵上に独立した墓域を形成しており、

地元の言い伝えでは、昔はこの周辺に近付くことはタブーとされ、

近付く者はいなかったといわれる。

五和地区に墓碑が集中するのは、

16世紀中頃、天草に最初に宣教師を招いたキリシタン領主が、

領土の端となるこの辺りに墓を作ったためといわれる。

当時、領内には多くの信者がおり、

これら墓碑群は、17世紀中旬までに作られたものだと考えられている。

ぺーが墓とは変な名称だが、

ぺーは 『神父』 を意味する 『ペーター』 が語源となっているのではないかといわれ、

『神父の墓』 である可能性を示している。

天草で確認されている墓碑の中でも、

当時の原形をとどめる、数少ない墓所であるらしい。

墓碑は十字が刻まれた墓石を取り囲むように、他の墓石が並べられていた。

深くしっかりと刻まれている十字。

複数の十字が刻まれている墓石もあった。

キリシタンの人の手によって刻まれたであろう十字を見ていると、

どんな思いでこれを刻んだのだろうかと、とても感慨深いものがあった。

13:50 この日の最終目的地、富岡城址へと向かう。

海沿いを走る国道324号線を行き、天草市苓北町に入った。

途中、中世期に天草五人衆とうたわれ、初めてキリスト教を導入した豪族といわれる、

志岐氏の居城・志岐城址を探すも見つからず諦めた。

14:40 丘陵の上に 富岡城址 が見えてきた。

この日回って来た城跡の中で、最も見つけやすい城跡だった・・・(笑)

パビリオンなどがあるわけでなく、

『 ありのままの天草の魅力を紹介する 』 というもので、

各地域の自然、歴史、文化、島の生活などが体感できる。

来年の3月末まで開催されているようだ。

ちょうど8月に島原に行った際、近いうちに天草にも行ってみたいと思っていた。

天草はかつて 島原の乱 で、一揆の起こったもう一つの場所になる。

天草四郎が天草一揆軍を率いて攻めた 富岡城 に行ってみたかったし、

キリシタンの遺構などにも興味があった。

以前にどこかの道の駅で、その海道博のパンフレットを貰い、

それを見て、いくつか行ってみたいと思った場所をピックアップした。

そして、富岡城址を最終目的地としてコースを決めた。

天草四郎メモリアルホール ⇒ 天草パールセンター ⇒ 姫戸町ドルメン

⇒ 上津浦城址 ⇒ 天草殉教公園(天草キリシタン館)

⇒ ぺーが墓(キリシタン墓地群) ⇒ 富岡城址

これを1日で回る予定。

最初の天草四郎メモリアルホールには、

開館時間の朝 9:00 までに着かなくては、後のスケジュールが詰まってくる。

10月9、10日と連休だったため、9日の朝 4:30 起床、

AM 5:00 に天草に向かって出発した。

最初の目的地、

上天草の大矢野島にある 天草四郎メモリアルホール には、

AM 8:30 に到着。

高速道路をフルに使ったので、予定よりも早く着いた。

ここは、島原の乱をテーマにした歴史資料館。

開館まで時間があったので、周辺を歩いていると、

丘の上に 天草四郎公園 があった。

天草の色んな場所に四郎の像が建てられているが、

ここの像は丸っこくて仏像のような感じ。

【天草四郎像①】

【天草四郎像①】そして、ここでは 切支丹(キリシタン)墓碑群 が見られる。

昭和42年に御子ノ浦で発見され、鑑定の結果、

隠れキリシタン の墓碑であることが判明した。

【キリシタン墓碑①】

【キリシタン墓碑①】 【キリシタン墓碑②】

【キリシタン墓碑②】島原の乱後、ここ大矢野に宗徒はいなかったとされていたが、

この墓碑の発見により、その説が覆されたらしい。

【キリシタン墓碑③】

【キリシタン墓碑③】宗徒らは厳しい取締りを巧みにのがれ、仏教徒を装って信仰していたと思われる。

【キリシタン墓碑④】

【キリシタン墓碑④】中には、円墳もあった。

メモリアルホールでは結婚式もできるようで、側には愛の鐘などがあった。

子供がガンガン鳴らしていた。(笑)

見晴らしもいい。

正面は上天草物産館さんぱーる。

島原湾にうっすら見えるのは、野釜島。

メモリアルホールの外観は、南蛮服を着た天草四郎のようにも見える。

戻ると時間前に開館していたので、この日は一番乗りの客で入館した。

【天草四郎メモリアルホール】

【天草四郎メモリアルホール】さらっと見学して行くつもりが、入口を入ってすぐのホールで映像を観るため、

ある程度の人数が集まるまで少し待たされた。

ここでは、日本にキリスト教が伝わり、後の島原の乱までの歴史的な流れが説明される。

映像が終わるとガイドさんが次へと案内してくれ、

テーマ空間では色々な展示物を見学。

実物大の信長像は、現代の小学校高学年の子くらいの背丈しかなかった。

南蛮屏風絵、九州のキリシタン大名などの説明を読んでいると、

ガイドさんから、また別の映像ホールへ案内される。

ここでは、3D映像を観るための立体メガネが渡され、

細川藩の侍の視点で描かれた、島原の乱時のドラマが流される。

ミニ大河ドラマという感じでよく出来ていて、なかなか面白かった。

ホールの2Fでは瞑想空間があったが、

AM 9:40 ここは先を急いだ。

宇土半島の先端の三角町から天草上島まで、

国道266号線上にあり、島々を結んでいる5つの橋は 天草五橋 と呼ばれている。

また、真珠の養殖が盛んなことから、天草パールライン とも呼ばれている。

一つ一つの橋を下から見上げてみたかったが、今回は諦めた。

橋の上は、晴れた空が気持ちのいいドライブだった。

【2号橋(大矢野橋)入口】

【2号橋(大矢野橋)入口】5号橋を渡りきった辺りに天草パールセンターがある筈だったが見逃した。

ここでは天草四郎の像を見たいだけだったので、パスして先を急いだ。

そのまま国道266号線を行くと、左手に 八代海 が広がる。

目指すは姫戸町の 矢岳巨石群遺跡 。

白嶽公園キャンプ場を目指し、国道から右手山側に入る。

巨石群への案内が見つからなかったので少し迷うも、

とにかくキャンプ場を目指したところ、

山道沿いに 境石 と呼ばれる大きな石があった。

ここの巨石群は 古代海洋民族 の遺跡といわれる。

この境石には数個の盃状の穴が見られ、そこに棒状のものを立て、

日時計的な役目で大事な祭事の時期を知ったのではないかと推測されている。

境石が示す、北、夏至、春分・秋分、冬至線。

草木で覆われ見えにくいが、時を示す各石の位置は、立札に記されていて見つけやすい。

さらに山道を上ると道沿いにベンチがあり、ちょっとした広場になっている場所があった。

ここから歩いて山を登ると、目的の ドルメン に行けるようだ。

車は広場に乗り上げて駐車するしかない。

先客の車が1台とまっていた。

ドルメンへの山道は、矢岳神社への入口でもあった。

それほど山を登るようでもなかったが、念のため靴を履き替えスタート。

【矢岳神社鳥居】

【矢岳神社鳥居】山城の跡のように、大きな岩がゴロゴロしている。

山道は、5分程登ると石の階段になった。

矢岳 =ヤタケ とは、シュメール系古ヘブル民族では、

『 神の峰 』 という意味を示すらしい。

階段を登りきると、そこには 矢岳神社 があった。

祭神は山の神。 男女二体の神が祀られている。

標高 244m の矢岳近くの巨岩の岩陰にあり、境内も自然の石の庭となっている。

創建は不詳。

安政5年に、内野河内の山方役人・大西美稚敬により、

姫浦永目側にあった祠を還座したものともいわれている。

【矢岳神社】

【矢岳神社】矢岳神社からそれほど登らない場所に、ドルメン が現れた。

ドルメンとは、数個の石柱の上に巨大な天井石を載せたもの。

その多くが埋葬地に建てられるものらしく、支石墓 ともいわれる。

【ドルメン】

【ドルメン】長さ13m、幅6m、厚さ1.5mの天井石を、

2m幅の階段状の礎石を中心に、5つの支石で支えている。

東西に長く、東向きに28°の仰角をもつ。

【天井石①】

【天井石①】天井石の上には登れるようになっている。

そこから南に目を向けると、小島と雨竜崎が一直線に並び、

これは偶然のものではないだろうと考えられている。

【天井石②】

【天井石②】このドルメンは、石積みの古代遺跡の中でも、世界に類を見ない最大級のものだという。

実際目の当たりにすると、想像以上にでかかった。

雨竜崎より北極星を望むとき、小島のその先、

ここ矢岳に神を向かい入れる神殿として、このドルメンが存在しているという。

石造りのドルメンなど、海外にしかないものだと思っていたが、

日本でも数箇所存在するようだ。

このような西洋文明のような建造物と、神社がいっしょに存在している様は、

何だか不思議な感覚で、とても神秘的な気がした。

山の頂上まで行くと、宇宙船石があるということだったが、

そこまでは行かず、山を下りた。

次は、有明町の 上津浦城址 を目指して出発。

途中の松島町知十橋近辺。

いたる所で削られた山が目立った。

島原の乱時、天草の一揆勢は 大矢野 の地で蜂起、

上津浦 にて、島原の口之津から湾を渡って来た、

天草四郎率いる島原一揆勢1500人と合流する。

天草・島原一揆軍は、富岡城へ進軍する際、この地に本陣を置いた。

上津浦城 は、

もとは天草上島北部で勢力を誇っていた上津浦氏の城だった。

男山、女山とよばれる、二つの小さな山から成っている。

右手にそのうちの一つ、男山が見えてきた。

AM 11:50 上津浦城址周辺に到着。

左の小さい方の山が 男山、右の山が 女山 となる。

山の中は、山道も途中で無くなっているほどの場所らしいので、

城の遺構らしいものは見てみたかったが、上るのは止めた。

【上津浦城址】

【上津浦城址】天草一揆の拠点がどんな場所かを見たかったので、城址周辺を見てまわった。

・・・が、特に案内らしきものはなかった。

歴史的価値がある場所だし、天草海道博・城跡海道としても紹介されている場所なので、

何らかの案内板があったらいいなと思った。

城址周辺は、一面が畑の広大な土地。

一揆軍はこの辺りに集結し、士気を高めたのかも・・・などと想像してみる。

上津浦城址では、その周辺の情景を見てみたかったので、

何となく満足できたところで、その場をあとにした。

再びドライブ。

国道324号に入り、天草瀬戸(せど)大橋を渡る。

PM 12:25 天草殉教公園 に到着。

ここには 天草キリシタン館 もあり、観光客も多かった。

駐車場に車をとめると、すぐに殉教公園があった。

入口には アルメイダ記念碑 が建っていた。

【アルメイダ記念碑】

【アルメイダ記念碑】ルイス・デ・アルメイダ は、1525年、ポルトガルのリスボンに生まれる。

21歳で医師の資格を習得、戦国時代末期の日本に訪れ、東洋貿易商人として活躍した。

1555年には平戸へ渡り、イエズス会員 となった。

また私財を投じ、豊後府内(大分県)に孤児院を建てると共に、総合病院を開設。

日本に最初の 西洋医学 を伝えた。

1561年以降は布教活動に専心。

1566年、志岐氏の招きで島内各地で布教に従事し、

1583年、天草にてその生涯を終えた。

アルメイダと聞いて、何だか聞き覚えがある気がしたが、

すぐに地元の大分県にある、アルメイダ病院を思い出した。

その名の元となる人物にここで出会えたのは、何だか少し嬉しかった。

【アルメイダの像】

【アルメイダの像】アルメイダ記念碑のすぐ側にある、

天草最初の殉教者といわれる アダム荒川 の石碑。

アダム荒川は、天文21年(1552)頃、島原半島の有馬で生まれたといわれる。

1590年頃には、志岐の教会に伝導士あるいは看坊として勤めていた。

慶長19年(1614)、キリシタン禁教令により、

志岐教会のガルシア・ガルセス神父が国外追放になった際、教会の世話などを任される。

アダムは信者の世話に力をそそぎ、

幼児に洗礼を授けたり、病人を見舞ったりと、人々を励ましていた。

やがて、キリスト教の迫害が厳しくなり、

アダムは役人に捕らえられ、棄教を命じられる。

しかしこれに屈せず、様々な拷問などを受けるも信仰を守り続けた。

そのため、慶長19年6月、志岐の刑場で処刑された。

【アダム荒川の碑】

【アダム荒川の碑】殉教公園には、アルメイダ記念碑、アダム荒川の碑とともに、

キリシタン墓地 がある。

このキリシタン墓地は、

もとは五和町に点在していた墓石を集めて造られた。

【キリシタン墓地】

【キリシタン墓地】墓地のすぐ側にある、キリシタン館 。

平成22年7月にリニューアルされたらしく、近代的な建物だった。

【キリシタン館】

【キリシタン館】キリシタン館の入口には、本日2つ目の天草四郎像。

【天草四郎像②】

【天草四郎像②】島原の乱時、四郎は16~17歳だったといわれる。

この像は、まだあどけなさの残る青年の雰囲気がよく出ていると思う。

館内には、天草にキリスト教が伝わってからの南蛮文化、

島原の乱後、天領となった時代の隠れキリシタンの遺物など、

約200点の資料が展示されている。

レプリカながら 天草四郎陣中旗 には、戦いの際に付着した血の跡が残る。

聖杯から生まれる十字架に祈りを奉げる天使が描かれた陣中旗を見ていると、

何となく血が通ってくるような、温かい気持ちになってくる。

天国で新たに生まれ変わることを信じ、殉教を厭わずに戦った、

キリシタンの誇り高い信仰心が伝わってくるようだった。

他にもキリシタンが仏像の中に隠して信仰していた、

十字架やマリア観音像なども展示されていた。

【天草四郎陣中旗】

【天草四郎陣中旗】キリシタン館を出て、建物の屋上にある展望テラスへ上ってみた。

遠くにうっすらと見える 天草上島 。

あそこを通って来たんだな・・・などとぼんやり思った。

【キリシタン館展望テラスより】

【キリシタン館展望テラスより】キリシタン館の建つこの辺りは、

天草五人衆 の一人である 天草氏 の築いた 本戸城 の城址でもある。

天草五人衆とは天草諸島の国人衆で、天草氏・志岐氏・大矢野氏・栖本氏・上津浦氏のこと。

秀吉の九州征伐で服従していたものの、

肥後南部の領主となった 小西行長 の宇土城普請の要求を拒否。

天正17年(1589年)、のちに 天草国人一揆 とよばれる反乱を起こす。

しかし同年、領主・小西行長と助勢に来た 加藤清正 の軍に攻められ、

滅亡または服属の運命をたどった。

この時、本戸城も攻め落とされた。

【本戸城址】

【本戸城址】本戸城址の碑の側にある、木山弾正社 。

木山弾正 は、小西行長・加藤清正連合軍との戦の際、本戸城に客将として迎えられていた。

加藤清正との一騎打ちで敗れ、戦死したと伝えられている。

【木山弾正社】

【木山弾正社】13:05 殉教公園をあとにした。

車で少し行ったところで、立派な山門が目に入った。

そこは 明徳寺(みょうとくじ) という御寺だった。

【明徳寺山門①】

【明徳寺山門①】向陽山明徳寺は、正保2年(1645)、

天草初代代官・鈴木重成 によって建立された曹洞宗の禅寺。

島原の乱後の人心平定とキリスト教からの改宗を目的として建立された。

【明徳寺山門②】

【明徳寺山門②】山門は、享保2年(1717)に建てられ、

文化5年(1808)に再建されたもの。

やはり車の中からでも目を引かれただけのことはある。

案内板には、

~天草にある楼門の中で、最もすぐれたものである~

と書かれてあった。

次の目的地は五和町御領にある、キリシタン墓碑群、ペーさんの墓・・・。

PM 13:25 ペーが墓 に到着。

小さな墓地があり、その向こうに案内板が見えた。

5~6台は駐車できる、予想外に広い専用駐車場があった。

車を降り、案内板に従って森の中に入って行く。

人影は全くなかった。

小道の左側に柵で仕切った場所があった。

柵の中にはちょっとした畑があり、たまに人が来ているようだった。

小道は薄暗い竹やぶの中へ。

やぶ蚊が多く、何ヶ所か刺されて痒かった。

駐車場からは3分くらい。

それほど時間はかからず、ぺーが墓 に到着した。

うす暗い場所には案内板が立っており、少し小高くなっている場所に墓碑があった。

五和地区では、約千基のキリシタン墓碑が確認されている。

丘陵上に独立した墓域を形成しており、

地元の言い伝えでは、昔はこの周辺に近付くことはタブーとされ、

近付く者はいなかったといわれる。

五和地区に墓碑が集中するのは、

16世紀中頃、天草に最初に宣教師を招いたキリシタン領主が、

領土の端となるこの辺りに墓を作ったためといわれる。

当時、領内には多くの信者がおり、

これら墓碑群は、17世紀中旬までに作られたものだと考えられている。

ぺーが墓とは変な名称だが、

ぺーは 『神父』 を意味する 『ペーター』 が語源となっているのではないかといわれ、

『神父の墓』 である可能性を示している。

天草で確認されている墓碑の中でも、

当時の原形をとどめる、数少ない墓所であるらしい。

墓碑は十字が刻まれた墓石を取り囲むように、他の墓石が並べられていた。

深くしっかりと刻まれている十字。

複数の十字が刻まれている墓石もあった。

キリシタンの人の手によって刻まれたであろう十字を見ていると、

どんな思いでこれを刻んだのだろうかと、とても感慨深いものがあった。

13:50 この日の最終目的地、富岡城址へと向かう。

海沿いを走る国道324号線を行き、天草市苓北町に入った。

途中、中世期に天草五人衆とうたわれ、初めてキリスト教を導入した豪族といわれる、

志岐氏の居城・志岐城址を探すも見つからず諦めた。

14:40 丘陵の上に 富岡城址 が見えてきた。

この日回って来た城跡の中で、最も見つけやすい城跡だった・・・(笑)

島原には親戚があるので、近いうちに

行きたいと思っているのですが。

お母様は、こちらへ来ることは延期とのこと。

K.Yさんも昨日の電話で残念がっていました。

宜しくお伝えください。

いつも読んでますよ。では。

同じ九州でもちょっと雰囲気違います。

いつもコメントありがとうございます!