今年の2月に催された宴のことです。

もう今8月末なのですが、久しぶりにあの日の献立表を見返して、懐かしくなりました。

2月8日というと、このCovid感染予防のための自粛が始まる直前です。

お友達に誘っていただき、永楽家の器を、瓢亭のお食事で楽しんでくださいという、贅沢な企画へ。

ちなみにお昼のメニューでした。

これだけ頂いたけど消化が良くて、後日の体調は冴え冴えしました。

お食事をいただく前に、古美術商の中西氏による器の解説がありました。

中西家は表千家家元と100年以上の付き合いがあり、茶事のための道具を用立ててきました。

この日は、京都以外からいらした方も多かったため、

「そもそも京は、仕出し文化」

という説明から入ってくださいました。

陶家による器が発展した背景にある仕出し文化とは、「自分が選んだ器と料理で客をもてなす」ことです。料理は、贔屓の料亭から仕出が来ます。

京にありて、丁稚奉公から仕事人生を始める男子においては、出世して旦那さん(=大店を持つ)になる。ことが目標でした。

そして晴れて自分の邸を構え、最高の器と最高の料理を最高の我が家で披露する、

その野心と競争意識が、器文化を育てたそうなのです。

陶器を作る「陶家」、永楽家は京焼の中心的な陶家です。

千家十職の一つ。初代宗禅の時に、茶人の武野紹鴎の指導で土風炉をつくるようになり、土風炉師 善五郎を名乗ったのが始まり。

十代目の了全の頃から千家に出入りするようになり、十一代目保全が紀州徳川家から「永楽」の印を拝領したことから、以降「永楽」姓を名乗ることとなりました。

仁清写し、乾山写し、染付・青磁などの中国朝鮮安南の古作写しなど、あらゆる陶技に優れた一家でありました。

各世代で作風に個性を出し、その時代ごとにおもしろさがあります。

中西氏的には、これだけ有名になると「コピー品が多いので、必ず鑑定のしっかりしているのは百貨店。間違いないお買い物は百貨店でなさってください」とのことでした笑

(※この企画は老舗百貨店によるもの)

それからの中西氏の雑談から印象に残ったのは、教養とお稽古のことです。

おもてなしをする以上、もてなす側も客側も、もてなしの趣向がわかる教養人でないと、場が悦びにはならない訳です。

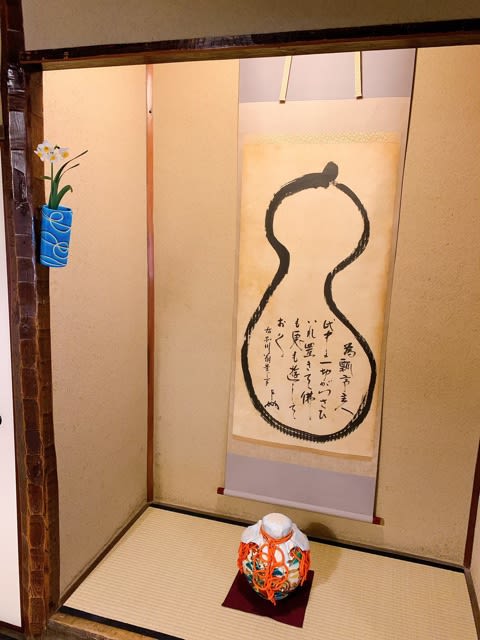

そのために、茶道(食材、菓子、器、道具、を含む)はもとより、花、和歌、掛け軸などの美術品、能楽など様々なことに通じている必要がありますが、格の高さを示すならば、ただ金に任せたり付け焼き刃の知識でなく、その文化がその人の精神に染み入り、拡がる、豊かな滴であること。齢若くしては、解りにくいものですが。

私自身、京都に10年住んだところでお茶のお稽古に入り、能楽のお弟子に入りしましたが、そうすることで日々の景色が変わり、なじんだ景色の中に「見えなかったものが見えるようになった」喜びが確かにあるのです。その価値がわからなければ名品を目の前にしてもわからない、これをわたしは哀しいことだと感じていたため、この一生多分終わらない修行に入れたことを嬉しく感じています。

この地に生まれた訳ではないのだから、お稽古することなしには、この地のうつくしさが真にわからないのではないだろうか、

と仮説を立ててかつてお茶のお弟子入りをしましたが、それが立証された気がして、気持ちが薔薇色になりました。

きものは、江戸小紋に龍村の帯をして行きました。

最後になりましたが、お食事と器の対比、お楽しみください。この日の器は、瓢亭のとっておきの永楽コレクションを、ご主人自ら蔵から運び出してくださった貴重なもの。

もう今8月末なのですが、久しぶりにあの日の献立表を見返して、懐かしくなりました。

2月8日というと、このCovid感染予防のための自粛が始まる直前です。

お友達に誘っていただき、永楽家の器を、瓢亭のお食事で楽しんでくださいという、贅沢な企画へ。

ちなみにお昼のメニューでした。

これだけ頂いたけど消化が良くて、後日の体調は冴え冴えしました。

お食事をいただく前に、古美術商の中西氏による器の解説がありました。

中西家は表千家家元と100年以上の付き合いがあり、茶事のための道具を用立ててきました。

この日は、京都以外からいらした方も多かったため、

「そもそも京は、仕出し文化」

という説明から入ってくださいました。

陶家による器が発展した背景にある仕出し文化とは、「自分が選んだ器と料理で客をもてなす」ことです。料理は、贔屓の料亭から仕出が来ます。

京にありて、丁稚奉公から仕事人生を始める男子においては、出世して旦那さん(=大店を持つ)になる。ことが目標でした。

そして晴れて自分の邸を構え、最高の器と最高の料理を最高の我が家で披露する、

その野心と競争意識が、器文化を育てたそうなのです。

陶器を作る「陶家」、永楽家は京焼の中心的な陶家です。

千家十職の一つ。初代宗禅の時に、茶人の武野紹鴎の指導で土風炉をつくるようになり、土風炉師 善五郎を名乗ったのが始まり。

十代目の了全の頃から千家に出入りするようになり、十一代目保全が紀州徳川家から「永楽」の印を拝領したことから、以降「永楽」姓を名乗ることとなりました。

仁清写し、乾山写し、染付・青磁などの中国朝鮮安南の古作写しなど、あらゆる陶技に優れた一家でありました。

各世代で作風に個性を出し、その時代ごとにおもしろさがあります。

中西氏的には、これだけ有名になると「コピー品が多いので、必ず鑑定のしっかりしているのは百貨店。間違いないお買い物は百貨店でなさってください」とのことでした笑

(※この企画は老舗百貨店によるもの)

それからの中西氏の雑談から印象に残ったのは、教養とお稽古のことです。

おもてなしをする以上、もてなす側も客側も、もてなしの趣向がわかる教養人でないと、場が悦びにはならない訳です。

そのために、茶道(食材、菓子、器、道具、を含む)はもとより、花、和歌、掛け軸などの美術品、能楽など様々なことに通じている必要がありますが、格の高さを示すならば、ただ金に任せたり付け焼き刃の知識でなく、その文化がその人の精神に染み入り、拡がる、豊かな滴であること。齢若くしては、解りにくいものですが。

私自身、京都に10年住んだところでお茶のお稽古に入り、能楽のお弟子に入りしましたが、そうすることで日々の景色が変わり、なじんだ景色の中に「見えなかったものが見えるようになった」喜びが確かにあるのです。その価値がわからなければ名品を目の前にしてもわからない、これをわたしは哀しいことだと感じていたため、この一生多分終わらない修行に入れたことを嬉しく感じています。

この地に生まれた訳ではないのだから、お稽古することなしには、この地のうつくしさが真にわからないのではないだろうか、

と仮説を立ててかつてお茶のお弟子入りをしましたが、それが立証された気がして、気持ちが薔薇色になりました。

きものは、江戸小紋に龍村の帯をして行きました。

最後になりましたが、お食事と器の対比、お楽しみください。この日の器は、瓢亭のとっておきの永楽コレクションを、ご主人自ら蔵から運び出してくださった貴重なもの。