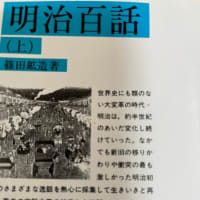

実は拾い物(処分寸前だったモノ)のこの本は、江戸から明治という激変期に生きた新聞記者が綴ったノンフィクションであります。

同じことを言いますが、全て実話、それも遠い明治時代に生きる人々の生の体験記です。

とっても貴重な記録と思います。

彼の青春期に、どんなに時代が変わろうと専門技術を持てば生きられるという親の考えから、非常に教養のある髪結床に預けられます。

そこで技術よりも学問よりも、彼が興味を持ったのは客の世間話だったのです。

様々な階層の体験記を耳学問で学び、後に知人を介して書物として残しました。

中に出てくる人物は殆どが平民で、読み進める内にビビッドな明治の暮らしを味わえます。

著者は、人付き合いも良く融通がきく人物みたいで、聞き上手だったのでしょうね。

卵の価格が高いのに、最近やたらとオムライスへの憧れ(?)が募り、よく作ってます。

中に出てくる人物は殆どが平民で、読み進める内にビビッドな明治の暮らしを味わえます。

激変の時代と言えど、江戸の名残の風物は殆ど変わらず、価値観も180度変わったと言えない。

支配層が入れ替わっただけで、庶民の生活そのものはさほど変化なかったみたいです。

ただし、江戸の下級武士が家禄(職)を失って、昔の風習を捨てられない人たちとの摩擦はかなりあったと感じます。

いつの時代でも、その時代に吹く風と逆に歩もうとすればかなり辛いものがあります。

著者は、人付き合いも良く融通がきく人物みたいで、聞き上手だったのでしょうね。

明治の人の生きた会話がとても面白いです。

一つ驚いたのは明治初期の自然が実に豊かだった事です。

あの築地の普通の食べ物屋で普通に鰻が食べられ、隅田川でピチピチの白魚が採れた。海老も東京湾で釣れたって❣️

さらに浜離宮の先のところで鯖が釣れて石垣で生牡蠣も採れたそうです。

汐留辺りを帆で行くと初夏の暁の海の景色は雄大で最高だったと言います(元士族の学生)。

ため息が出てきます。それから1世紀半を経て日本全体でも自然環境は物凄く変わってしまったのですね。

おまけ^_^

卵の価格が高いのに、最近やたらとオムライスへの憧れ(?)が募り、よく作ってます。

昔ながらの鶏と玉ねぎの具のチキンライスを鮮やかな黄色の卵で包む(又ケチャップをかける)、一口食べると卵とケチャップの甘ーい優しい味わい❣️楽しんでます。

ホントは通販でとったケチャップの量が多すぎる為(賞味期限切れにならないように)せっせと使っているのですよ。