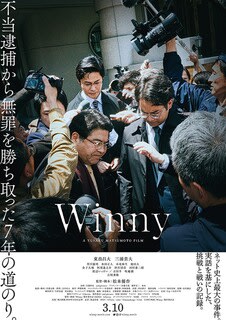

Amazonで映画「Winny」を観た、2023年、127分、日本、監督松本優作。ファイル共有ソフト「Winny」の開発者が逮捕され、著作権法違反ほう助の罪に問われた裁判で最後に無罪を勝ち取った事件を映画化したもの。

2002年、データのやりとりが簡単にできるファイル共有ソフト「Winny」を開発した元東京大学大学院情報理工学系研究科助手の金子勇(東出昌大)は、その試用版をインターネットの巨大掲示板「2ちゃんねる」に公開する。公開後、瞬く間にシェアを伸ばすが、その裏では大量の映画やゲーム、音楽などが違法アップロードされ、次第に社会問題へ発展していく。違法コピーした2人が逮捕され、ソフト開発者の金子も著作権法違反ほう助の容疑で2004年に逮捕される。金子の弁護を引き受けることとなった弁護士・壇俊光(三浦貴大)は、金子と共に警察の逮捕の不当性を裁判で主張するが、第一審の判決は・・・

主演の東出昌大(ひがしで まさひろ)は、つい最近、この映画で第33回日本映画批評家大賞の「主演男優賞」を受賞した。東出以外にこの映画で目立って活躍したのは、Winny弁護団の助っ人、刑事裁判で多くの無罪を勝ち取った実績を持つ秋田弁護士役の吹越満、愛知県警の裏金作りを告発した仙波巡査部長役の吉岡秀隆、金子を追い込んだ京都府警ハイテク犯罪対策室警部補の北村文也を演じた渡辺いっけいだろう。出演者は全員、当事者の実名である。

この映画の裁判についてだが

- 最大の論点となったのは、著作権侵害に使われる可能性があるソフトを提供した開発者に罪が問えるか、というところであろう、その論点設定は理解できる

- 裁判では、2006年の1審京都地裁は有罪、罰金150万円(禁固刑無)、2審大阪高裁は無罪、そして2011年(平成23年)12月19日の最高裁判決は無罪(上告棄却)となった、2004年の逮捕以来7年が経過していた

- 最高裁が無罪としたのは、例外的とはいえない範囲の者がそれを著作権侵害に利用する蓋然性が高いことを認識、認容していたとまで認めることは困難であるから、というもの

映画は1審判決が出たところまでを描き、それ以降はナラティブで説明するというものだった、最後まで裁判の過程を映画化するのは確かに時間ばかりかかって意味が無いでしょう。

この映画は結構専門的なエリアの問題提起をしているのだろうと思う、そういう意味で広く大ヒットするような内容ではないかもしれないがよくこのようなテーマを映画化したものだ。主人公の色恋沙汰が全くないのも映画の内容に起伏がないものとなっている要因だろうが、それが悪いわけではない、事実に忠実に映画化した結果だろう。主人公役の東出昌大はプライベートの色恋沙汰で世間を騒がせたというのが皮肉だ。

ただ、一つわからなかったのは本件裁判と同時並行に進んでいた愛知県警の裏金問題だ、この問題はWinnyによって証拠がネット上で出回ったという点で主筋との関連性があるが、内容的にはWinny裁判とは何も関連が無く、最後まで何もつながらなかったのに違和感を覚えた。

あと、ファイル共有ソフトというものがいかにすごいソフトなのかと言うのが今ひとつ伝わって来なかった、ITに詳しい人には当たり前のことかもしれないが。