柏のキネマ旬報シアターで映画「ナイト・オン・ザ・プラネット」を見た、1,600円。1991年、制作は米・独・仏・日本、監督ジム・ジャームッシュ(米、71)、原題Night on Earth。日本が制作国に入っているのに驚く。映画の冒頭とエンドロールで日本人の名前が何名か出てきたが詳しく見れなかった。ジム・ジャームッシュ監督作品では「ダウン・バイ・ロー」を観たことがある。

ロサンゼルス、ニューヨーク、パリ、ローマ、ヘルシンキを舞台に、タクシードライバーと乗客の人間模様を描くオムニバス映画。物語はすべて同じ日の夜10時から翌朝6時くらいまでの間の話となっており、舞台は夜の街がほとんどである。地球という同じ星の、同じ夜空の下で繰り広げられる、それぞれ異なるストーリーを描くためNight on Earthという原題になったのだろう。

ロサンゼルス

若い女性タクシー運転手コーキー(ウィノナ・ライダー)は、空港で偶然出会った映画のキャスティング・ディレクターの女性ヴィクトリア(ジーナ・ローランズ)を乗せる。運転しながらタバコを吸ったりガムをかんだりしてだらしない感じだが仕事はしっかりやるキュートなコーキーに可能性を感じたヴィクトリアは映画に出演しないかと持ち掛けるがコーキーは断る

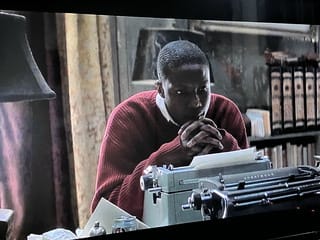

ニューヨーク

寒い夜の街角で、黒人のヨーヨー(ジャンカルロ・エスポジート)はブルックリンへ帰るためタクシーをようやく捕まえると運転手は東ドイツから来たばかりの英語も運転も下手なヘルムート。途中でヨーヨーは、金は払うから自分にタクシーを運転させろと言い自宅まで行く、帰りのタクシーを心配そうに見送るヨーヨーだったが・・・

パリ

黒人乗客2人の態度に腹を立てたコートジボワール移民のタクシー運転手は、自分を見下す2人に怒って途中下車させる。次に若い盲目の女(ベアトリス・ダル)を乗せる。当初、運転手は気が強く態度の大きい女にいらだつが、女性が自分以上に鋭い感覚を持ち物事の本質が的確に見えているように思え、今度は自分が盲目の彼女を見下していたことに気づく

ローマ

1人で無線相手にうるさく話しかけるタクシー運転手ジーノ(ロベルト・ベニーニ)は神父らしき客を乗せるが、自分は神父ではないと言う。ジーノは勝手に懺悔し始めるが、その内容はくだらないハレンチな話ばかり。客は心臓が悪く薬を飲もうとするが、ジーノの乱暴な運転のせいで薬を落としてしまう。仕方なく我慢してジーノの懺悔を聞き続けるうちに亡くなってしまう

ヘルシンキ

雪が積もった街で無線連絡を受けたタクシー運転手ミカ(マッティ・ペロンパー)。待っていたのは酔った3人の労働者風の男。その中の1人アキは酔い潰れていて車に乗ってからも眠っているが、残る2人は今日がアキにとってどれほど不幸な1日かを語り始める。しかし、運転手のミカは「不幸はそれだけか」と客に聞く。むっとした客は、じゃあお前はどんなに不幸なのかと聞かれてミカが話し始めると・・・

それぞれの話が深く考えさせるものとなっている、そして舞台がパリやローマ、ヘルシンキになると、それぞれの国の言葉になり、俳優もそれぞれ国の俳優を使っている。舞台となった都市の景観も実によく考えられた場所で、画面を見ればすぐに「あーあの都市か」とイメージできるようなところで、現地の雰囲気がよく伝わってきた。

ストーリーはすべてタクシードライバーの絡んだもので、そのタクシードライバーが主役となっている。そして客を乗せるのは最初の話は昼間だが、目的地に着くころは夜になり、最後のタクシーは夜中に客を乗せ目的地に着いたときはうっすらと夜が明ける時間となっている。映画の冒頭に5か所の時計が並んで壁にかけてあり、それぞれの国の今の時間が示されている、その一つ一つについて順番に物語を見せ、時間が進んでいく、といううまい設定となっている。5つのストーリーを観て、自分はロス、ニューヨーク、パリ、ヘルシンキの4つのストーリーが良い話だなと感じた。

5か所の舞台が出てくるが日本がないのが残念である。アメリカが2か所なのでもう1か所はアジアの日本から選んでほしかった。

最後の舞台のフィンランドで運転手がミカ、不幸な客がアキとなっているのはフィンランドのカウリスマキ兄弟に敬意を表しての命名か。北欧の街の雰囲気がよく出ていて非常に良かった。

楽しめた映画でした。