ラウドネス基準が施行されてほぼ1年。最初はなんぞやと戸惑ったラウドネスも今や人口に膾炙して、僕もなんどもラウドネスを自分で計測して納品をしている。ラウドネス基準という明確な指標ができたおかげで、スタジオさんに入らなくても納品できるようになったのは素晴らしく便利だと思うのだが、「ラウドネスがあるからスタジオ入らないと!」と逆なことを考えてらっしゃる方が多いっぽいので僕の経験を記しておく。

うちで長年活躍したVUメーター。ご苦労様でした。

あいまいだった基準

ラウドネスが導入される前はVUメーターで0付近を振れる、というあいまいな基準しかなく、電気的に動作するVUメーターを持っていて、なんとなーーーくの感じでレベル調整するしかなかった。もちろんそのノウハウを積めばいいのだが、これでおk!っていう安心材料がなかったため素人には難しい領域でもあった。

そして基準がわりとあいまいだったため、番組は小さいけどCMだけがやたら音がデカい、そしてそれがどんどんどんどん極端になってきていた、という背景があった。

ラウドネスはその基準を厳格な数値に置き換えたもの。作業がひと手間増えるっちゃあ増えるんだけど、逆に僕のような街角の零細業者が「ちゃんとした納品物を作りやすくなった」という意味で非常にありがたい規格なのだ。

我が家ではラウドネスが施行されて以来、VUメーターはまったく見なくなったんでお役御免。オーディオソフトで計測できるので全部ソフトウェアにお任せで放送局基準を満たす音声ファイルを作っている。

ありがたやありがたや。

今更だがラウドネスとは?

さて、今更な話ではあるし、あちこちに書かれていることなので、ここで僕が書くことでもないのだが、僕自身の頭の整理のためにいちおうラウドネスとはなんぞやという僕なりの理解を書いておく。

今まで基準となっていたVUメーターは、Volume Unitの略で実は電圧の数値であって音量の尺度ではない。VUとセットのピークメーターはその瞬間瞬間の信号をデジタル化して表示しているので、人間の耳に聞こえる音とはまた違う。

ということで人間の耳に聞こえる音を忠実に数値化しよう、という目的で作られた国際基準がラウドネスである。アメリカではオバマ大統領がサインしたCALM Act.として知られる罰則規定がある条例があり、日本より一足早くラウドネスの運用が始まった。「CMの音デカいよ!うるせーーーCALM Downしろ!!!」という皮肉?が込められているのかは知らないが、CALM Act.=the Commercial Advertisement Loudness Mitigation Actの略である。直訳すると「テレビCMの音を静かにさせる条例」。

ラウドネスの単位はLKFSもしくはLUFS。日本ではLKFS(=Loudness K-weight Full Scaleの略)と呼ぶことが多いが、僕が使っているSoundForgeではLUFS(=Loudness Unit Full Scale)という単位を使っている。どっちも同じ意味なのでソフトや機材によって言い方が違うだけだ。

ヨーロッパでは-23 LUFSが基準で、日本とアメリカでは-24 LUFSが基準になっているのでソフトを買われて設定されるときに注意が必要だ。またアメリカでは+-2LUが許容範囲になっているが、ヨーロッパと日本は+-1LU。日本では+側は生放送用のバッファなので、ポストプロダクションでMAをする場合は-24 LUFS以下が望ましいとされる。

SoundForge 11

ラウドネス計測のソフトであるが僕はこいつを使っている。

音の鍛冶屋。僕はSoundForge XP 4の頃から愛用!

僕が愛用するVegas Proの姉妹ソフトにSoundForgeというオーディオソフトがある。ProToolsやVegasなどは非破壊系ソフト(ソフトウェア上で音を操作するもので元ファイルに変更は加えない)であるのに対して、SoundForgeは波形そのものを変えてしまって元ファイルの音を加工する、まさに名前通りの「鍛冶屋」である。

SoundForgeはそういうわけで音加工ソフトなので僕は主にSEを作るのに使っているのだが、バージョン11からラウドネス計測に対応するようになっており、CMを納品するときの音調整に利用している。

ワークフロー

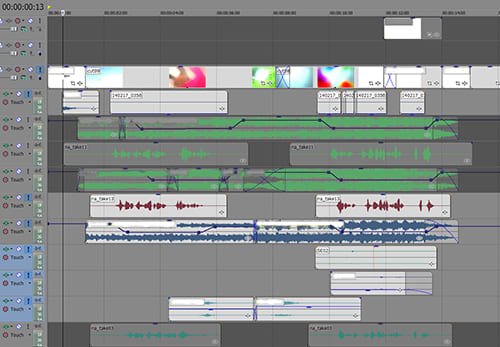

Sony Vegas Proで編集することの利点はオーディオの取り回しだ。そもそも僕がこの編集ソフトを使い始めた理由が「編集ソフトのタイムライン上でMIXもできる使い勝手」である。さらにSoundForgeやAcidと連携すれば、非常に強力なオーディオ編集ツールになる。SEのつけやすさ、音量調整のしやすさ、VSTプラグインなどなど、作曲をするのでなければほぼVegasだけで完結できる。ProToolsのごく基本的なことはできる、、くらいなイメージ。

あまり使わないけどVegasのMixing Console

さて、VegasでMIXをしたあと、ctrl+Mで2MIXのWAVファイルを出力して、それをSoundForgeで編集する。あらかじめPreferenceでAudio EditorをSoundForgeに指定しておけば右クリックで起動させることができる。

2MIXのファイルを出力した後SoundForgeで作業

2MIXのファイルを出力した後SoundForgeで作業

ここからはSoundForgeでのラウドネス計測と音調整だが、非常に単純だ。

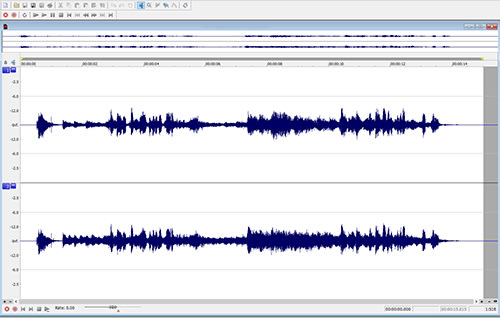

SoundForgeで開いた2MIXのファイル。

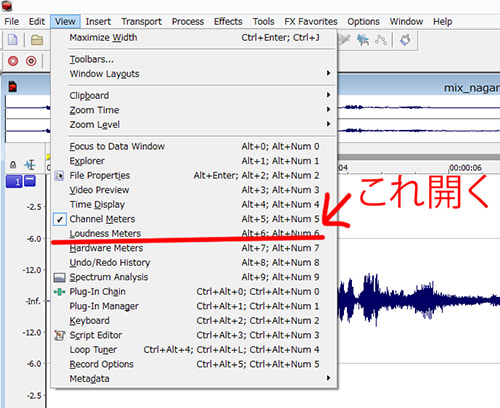

「View」をクリックすると以前のバージョンにはなかったLoudness Metersという項目がある。Alt+6で呼び出すこともできる。

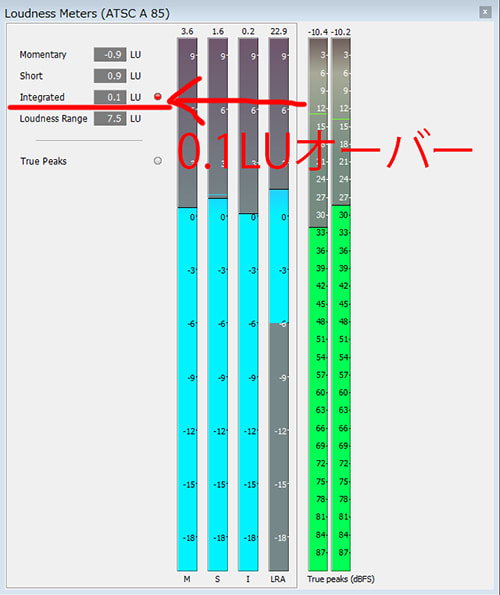

Loudness MetersのWindow。デフォはヨーロッパ基準なので注意。

Loudness MetersのWindowを開くと上にEBU R128と書いてあることに気づかれるだろう。EBUとはEuropean Broadcasting Unionの略で、前述のとおりヨーロッパは若干違うのでこの基準を変更しなければならない。

右クリックすれば設定を変更できる。

右クリックするとLoudness Metersの設定を呼び出すことができる。EBUからATSCに設定を変更。ATSCとはAdvanced Television Systems Committee standardsというアメリカの団体の略称である。SoundForge以外のソフトでもこの手のプリセットはあるので注意されたし。

ちなみに日本ではARIB TR-B32という基準が制定されており、日本のソフトを買うとARIB TR-B32という設定があるのでこちらを選ぶべし。基本的にはARIB TR-B32はITUが定めた国際規格に則っているので同じアルゴリズムを使っている(と理解)。僕が参考にしたのは日本ラウドネス協会のこのPDFやこの記事。

ここまでやったら後は計測だ。ラウドネス基準とは全編の音の平均値なので、15秒なら15秒、30秒なら30秒、ノンモンからノンモンまで全編鳴らさないといけない。

このラウドネスメーターには、「Momentary」「Short」「Integrated」「Loudness Range」の4つがある。その名の通りで、「Momentary」はその瞬間の音量、「Short」はその数秒間の音量、「Integrated」は鳴らした音全部の平均値である。納品ファイルは「Integrated」が-24 LUFSにならないといけない。ただ放送局では+-1LU程度のバッファは認めてくれるので-24.3 LUFSとかで納品しても問題はない。

ぼくのこのオーディオファイルの例で計測すると、+0.1LUオーバー。+0.1ならば納品しても大丈夫だがやはりきちんと-24LUFSにするために0.1LU下げておこう。

表示を絶対値に変えると-23.9 LUFSとなっている。

表示を絶対値に変えると-23.9 LUFSとなっている。

これを直すのは簡単。単にボリュームを0.1dBさげればいい。

全体を選択してボリュームを-0.1dB下げると。。

ハイ!できあがり!

これで放送基準に則った音声ファイルの完成だが、念のために「Statistics」で確認。「Tools」→「Statistics」で開くと...

オーディオファイルのBWFメタデータがすべて出てくる。こっちで見るとLoudnessが-0.04LUFSだったのでさらに+0.04上げておくこともできるがそこまでやらなくてもOK。必要あらばこのデータをテキストデータとしてコピーして、納品物に入れておけば完璧。

というわけで、僕はVegasとの連携の良さからSoundForgeを使っているが他にもラウドネス計測ができるオーディオソフトはいくらでもある。Premiereをお使いの方は、Adobe AuditionでSoundForgeと同じことができる。また編集ソフトのEdiusはラウドネスメーターを備えているので、PremiereやVegasみたいにわざわざオーディオソフトにいかなくても基準を満たすファイルを作ることは容易のはず。

僕は念のためにSoundForgeで作ったオーディオファイルをAuditionでも計測。ソフトによって誤差があるとのことなので念には念を入れて。AuditionにはARIB TR-B32のプリセットが用意されているのでこれで計測。するとさっきのファイルはちゃんと-24 LKFSであると出るので安心して納品できる。

AuditionのLOUDNESS RADAR。プリセットはTR-B32を選ぶ。

以上、うちのラウドネス計測ソリューション。特に尺の長い映像などはスタジオでやってるととんでもなく時間がかかるので、自分ちでやるのがおすすめ。AuditionのLOUDNESS RADARはLOUDNESSを視覚的に記録できるので、計測しておいてメシでも食っておけば、終わってからここはデカいとかここは小さいとかが瞬時に見た目にわかるので便利だ。

以前は同じVUメーターの振れでも音圧感が違うとか言ってコンブのかけ方やイコライザーいじくりまわしていたんですが…(@_@;)

僕もラウドネスのアルゴリズムを探る目的でコンプかけたり、低音切ってみたりいろいろやったのですが、なんだかよくわからないです。。いろいろ調べたらボリュームの上げ下げで合わせるというのが定番だと。

聴覚上でかく聞こえるものはやっぱ平均値も上がっちゃうし、デカく聞こえるけど計測したら平均値はぴったり、、というのは無理なような、優秀なアルゴリズムなんかなあ、、と。

Mixerさんはそのへんのコツをつかんでらっしゃるんですかね??

僕はテレビ見ないのでわかんないですが、最近はCMの音と番組の音量は同じレベルに聞こえるんだろうか、、?あとNHKは-18dBが0VUでしたよね。。。

番組なんかは全体の平均レベルで出しているのかオープニングだけやたらに大きいのを見かけます。

まだそのあたりはCMより緩いのかも(;一_一)

Twitterで教えてもらったのは、平均値だから意外に突発的な音量のデカさも押しなべてしまえば吸収できる、ということでした。

たとえば、15秒CMとかでも、下限ぎりぎりで音を作って最後の1秒の企業ジングルだけデカくするとか、そういうテクニックがあるそうです。

なんだかなああああ、という気がしますが、そのうち局のほうでもそういう突発的な音量のデカさを制限する規制ができるかもですね。。。

VUも規定があるんですね。だとするとやっぱり、「いままでのVUメーターで見る」+「ラウドネスを守る」」という2段階のチェックという感じでしょうか。

まあ、あまり突飛なことにチャレンジしてなければ普通に納品できるでしょうが、VUもきをつけよー。

あざす!

その後Sony Vegasが13にバージョンアップし、Vegasもラウドネスメーターを標準装備しました。

また記事にはPremiereにはないようなこと書いてましたが、調べたところPremiereにラウドネスメーターついてました。

なので、ほんとやり方さえわかれば、僕みたいな小規模制作をしているところはラウドネスメーターさまさまです!