HDだ4Kだ8KだUltra HDだなんだかんだと喧しい映像業界。半分以上他人事のように聞いていたんだが昨日見たこの情報に接して、何もかもがなんだかオレたちはただ振り回されてるだけだな、、と改めて思った。つまりこういういわゆる業界標準って理屈ではなく単なる妥協であったり都合であったり、意味もなく決められているんだ、ということ。よくみんな「気持ちのいい画角」とか「気持ちのいい編集」とかいうけど、じゃあそもそも16:9って気持ちいいの?って話。僕は16:9がもっとも人間の視野に忠実でもっとも見やすい画角だと聞いたことあるけどそれってほんとなの?と。。アナモのこといろいろネッツしてて知った事実。。なんでもかんでもやっぱ自分でやってみると知ることってあるんだなーーーと実感した。

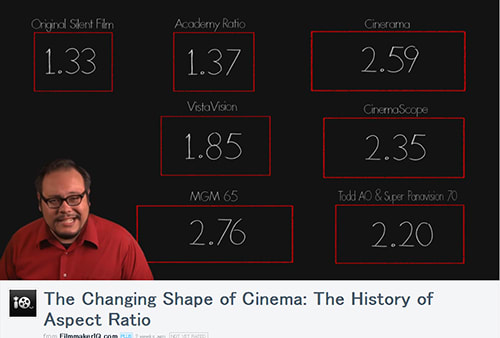

と、僕を開眼してくれた動画はこちら。おっさんの顔がちょっとウザイけど最後まで見てるとその顔すら愛おしくなるくらい分かりやすい!ほんとに、各アスペクト比を代表する名作もちりばめて素晴らしい出来の映像だ。

The Changing Shape of Cinema: The History of Aspect Ratio (Vimeo)

これはまぢで映像制作をめざす学生さん必見だ!!って偉そうに上から目線で言いたいところだけど、もう10年以上やってる僕もまったくもって知らんかったことばかりで、、、なるほどねーーー、、いかに自分が映像の歴史に無知だったのか分かる。名作と呼ばれる映画はやっぱいろんな意味で名作なんだ。。新しい技術に失敗を恐れずチャレンジしたものがこうやって歴史に残る。。。アラビアのロレンスはやっぱ名作中の名作だ!

このビデオに対応する記事はこちら。「どうぞ~」で終わるのも気が引けるので、以下、一応歴史を順に追って簡単に訳してみた。

映画史におけるアスペクト比の変遷

そもそも映画フィルムを発明したのはエジソン。そこに招聘されたのが、William Kennedy Dickson。1891年にはじめてのプロトタイプができる。

1)エジソンの会社でディッキンソンが作った人類史上初の映像。Kinetoscope 4:3 = 1.33 (なぜこのアスペクト比になったか理由不明)

2)フィルムに音を記録するようになってうまれたAcademy Ratio 1.37

3)テレビ時代のワイド戦争① 3台のカメラと映写機を使うCinerama 2.59 7チャンのサラウンド!!

4)テレビ時代のワイド戦争② パラマウントの上下に黒を入れる 1.66

5)テレビ時代のワイド戦争③ 20世紀FOX x2 アナモーフスコープ技術を使ったシネマスコープ 2.35

6)テレビ時代のワイド戦争④ パラマウントのVistaVision フィルムを横に向ける!!1.85

7)70mmフィルム時代① Todd AO 2.20

8)70mmフィルム時代② アナモレンズのメーカーとして始まったPanavisionのMGM 65 2.76

9)70mmフィルム時代③ 同じくPanavisionのアナモレンズを使わないSuper Panavision 70 2.20

その後、35mmフィルムのフィルムグレイン問題が解決し、70mmとその兄弟のIMAXは特別な場合を除いて使われなくなった。。。

という感じ。映像学校を出てる人には当たり前なんだろうけど、僕はほんと何回も見ちゃいましたよこの映像。感動しました。ラフォレ先生もこの動画を取り上げてて「いままでで一番分かりやすかった!」って書いてる。

HDの16:9はどうやって決まったか?

そして注目はこの動画の16分あたりから。。映像の歴史の中にいちども現れたことがなかった16:9という画角。なんで今のハイビジョンテレビや4Kテレビが全部16:9なのか。ご存知でした?ぼくはまったくもって知りませんでした。。。。。もう単純に「テレビ放送の都合」でできたフォーマットなのだそうだ。

つまりどういうことかというと、それまでずっと4:3で放送してきたテレビをワイド画面にするにあたり、いきなり映画のシネマスコープの2.35:1にしてしまったら、これまでのコンテンツである4:3の映像を放送したときに、左右の余白が多すぎてしまう。なので、、、、、間をとって16:9にしよう、というわけで生まれた画角なのだそうだ!!!16:9に何か特別な意味があるのかと思いきや、んだそれ!???だから今、HDテレビで映画を見ると上下に黒が出来てしまうという無駄なことが起きる。。。。

はあ。。。知らなかったYO!!!なんという妥協の産物!!

※追記

1.77:1は単純に1.33と2.35:1の間ではなく、1.66:1、1.85:1など「全てのアスペクト比の中間」だったそうです。上に貼った図の出展がwikiでした。そこにしっかり書いてあった。

※追記(2013.7.18)

16:9を提唱したカーンズ・H.・パワーズ博士については下のコメント欄にいくつか情報を書き加えました。あまり多くの情報は得られませんでしたが(たぶんどれもソースは同じ)、プリンストンのタウン誌の訃報欄に経歴が書いてありました。いずれにせよ、16:9は、ビデオで語られている通り妥協の産物ではあったのは確かだけど、「偉大な発明」であり茶化すような内容ではない、と分かりました。パワーズ博士は他にも数々の発明をされ特許もたくさん取られており、その功績を讃えられエミー賞も受賞されています。またSMPTEからは16:9の発明に対しThe David Sarnoff Medal Awardを贈られています。

ちなみにクリストファー・ノーラン「ダークナイト」をブルーレイで見るとシネスコサイズとIMAXサイズがカットによって様々なのはお気づきだろうか?僕は見た瞬間ワーナーに「なんで画角が変わるの?」って電話で問い合わせたことがある(笑 ワーナーさんはその問い合わせが多いのか非常に丁寧に教えてくれた。劇場ではシネスコに統一されてたがブルーレイではわざわざ愛好家のために「撮影したまま」にしたのだそうな。無知な映像制作業者丸出しな僕であった。

アナモのセッティング

さて、アナモ。上記動画の8分くらいから登場する、映画史において重要な役割を果たすレンズ。Panavisionがそもそもアナモレンズメーカーとして始まった小さな工房だったなんて、知らんかったよ、ほんと。知ってました???こんな無駄知識が増えたのも、ひとえに百式色のアナモレンズのおかげ。。。。

前回のベンツマークは「事故車みたい(笑」と、僕がいつもお願いする撮影監督に笑われた次第だが、そんな突っ込みにも負けずちゃんとセッティングしてみようと。前回エントリーのコメント欄でアナモラーの猛者たちに教えてもらった方法でいろいろやってみた。

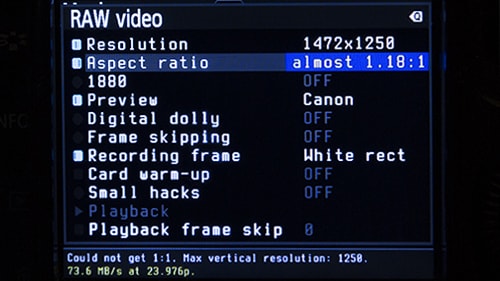

まずシネマスコープにもっとも近似値にするために、前回はalmost 1:1で設定していたのを、almost 1.18:1に変更。そうすると解像度は1472x1250になる。横x2のアナモレンズでは2.36:1、つまりシネスコの2.35:1に最も近くなる設定はこれだと思われる。アナモx2後の解像度は2944x1250。

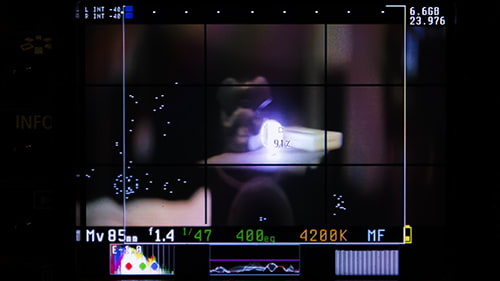

まずは水平。あのベンツマークの卵のようなゆがみ。。水平を取るために前回のコメント欄でokuyamaさんに教えてもらった方法でやってみる。ところがウチのアナモは例のJ・J・エイブラムス・フレアが出にくくて分かりづらい。。。orz

つぎにイラレでグリッドを作ってテレビに映して撮ってみた。

なんとなく水平が取れる気がするけど多分これじゃあダメだなきっと。。。

どうなる!?ベンツマークは!!????

ちなみに上記ビデオを見たあとに、ちゃんと学んだかを調べるテストがあります(笑 ぜひお試しあれ。こちら。僕は15問中12問正解!!6番、14番、15番を間違えた。。

スーパー35の件が無かったですね、ちなみにアリフレックスからこんなガイドが出てたりしますよん。まあ、今となっては「へぇ~」って感じの知識位にしかないのでしょうが~

http://www.arricsc.com/pdf/format_guide.pdf

僕もこのビデオを見たあと、いろいろ見たんですがwikiは分かりやすかった。

おっちゃん、、www

FilmmakerIQ.comのほかのvimeoビデオも素晴らしかったです!!

アリのガイドあざす!!が、僕には難しすぎるかもしれない、、(笑 じっくり見てみます。。。ちなみにek2008さんはこういうのはどうやって習得されたんですか?現場?

あとはフォーマットを決めるときに現像所やらレンタル機材屋さん、編集さんやらポスプロさん等と話つめたりして憶えたりも。

アナモ=シネスコはその昔は使われてたそうですが現代邦画では使う人も少なくて機材屋さんでもパナビジョンの旧型レンズ1セットくらいしかありませんでした。それが確か「男はつらいよ」だったかな?とうるおぼえ。

kowaも映写用以外にも撮影用アナモもあって一度だけ誰も使ってない古びた単玉を見せてもらった事があります。

うーん、kowaさんもう一度アナモ復活してくれませんかねー(笑

そうか~ アナモは既に歴史だったわけですね。でも現場で覚えられた、、というのはやっぱ「学校で映像史として学ぶ」のとは違うなあ。。

僕は撮影現場で覚えたことは永遠に身につくけど、ポスプロやVFXの現場で覚えたことは、機材やソフトの進化で一瞬で無に帰する可能性があると思っているんです。VHSで編集してたことなんてもう思い出せないですし、、、でも日々それでメシを食わんとアカンので怖い怖い。。

kowaさんだけじゃなくて、どこかおもしろい会社がアナモ復活させてくれないかなーーーーー

マジックランタンを無言で公認しているCANONがまさかのアナモレンズ出してくれたらオレはEOSに一生ついていく!!!!

CFカードをgoopingで輸入代行したら2週間以上掛かってしまい、昨日やっと届いてテスト出来ました。

3RD EYEさまの記事と睨めっこしながら、あと全く意味が解らない海外サイトの前で頭を抱えながら何とか、撮影することが出来ました!!

使うこと自体はメチャクチャ簡単ですね、感動です!!

http://19lights.com/wp/

このソフト使うと、PremiereにRAWのまま読み込める感じですかね?

Aftereffects上でもDNGファイルのまま使用できるということは、Camera Rawで慣れないカラコレをするより、エフェクトのプラグインでカラコレしても、画質の劣化とかは無いと考えて大丈夫ですかね?

あとちょっと解らなかったのが、最新Buildっていうのが何処にあるのか英語が解らないので、さっぱり分からず。。

『6月28日』というBuildを取り敢えず入れたんですが、何か他にオススメのBuildがあればコッソリ教えて頂けると。。(完全に自己責任でやりますので!)

あと音声って録れるのでしょうか?ちょっと設定の仕方が分からず、WAVファイルが録れていなかったので。

何はともあれ、ひとまず成功しました!!

これから編集環境を整えて、一作品作ってみようと思います!!

いや、でも一度RAWで撮っちゃうと、REDとかホントに欲しくなっちゃいますねー(;´∀`)

RAW化おめでとーございます!!僕が入れてるのも同じやつです。その後、新しいの出てるかもしれないですが最近5D2ばかり追いかけてて、、あとで見てみます!

> 音声って録れるのでしょうか?

そうなんです。いつぞやのビルドから設定がなくなりました。4GBの設定もなくなったときだったかなあ。。同期できないからなのか、、、

いずれにしても別録りは必須だったんで、絵音が出るカチンコアプリとかで同期させるのが良いかと。

ワークフローについてですが、RAWのままでは取り込めないのでいったんDNG連番にする必要があります。僕はWindowsで、いくつか方法があるんですが、RAWanizerというソフトを使ってます。プロキシファイル作ってくれるんで便利です。

> 画質の劣化とかは無い

ないと思いますよ。が、ホワイトバランスとダイナミックレンジ、シャープネスの修正、そして彩度の決定はCamera RAWでやっておいたほうがやりやすいんで僕はそうしてます。プレミアはどうか分かりませんが、AEはCamera RAWを呼び出せるんで何度かやり直ししながら調整してます。

Cineform Studio使ったんだけど若干やりにくくて。みんなやっぱResolve使ってるみたいですが、、、

いったんAVIなりMOVにしちゃうと劣化が始まると思いますのであとはどういう特質のコーデックかによりますね。。僕はVegasとの相性でCineformかCanopus使ってます。

先ほどのソフトを使ったら、RAWのままPremiereに取り込めちゃいました!!

そしてそのままカット編まで出来ちゃいました。

おそらくですが、画質も劣化していないと。。

カット編がこれでちょー便利です!!!!

でもやはりcoloristaよりcamera rawの方が痒いトコロに手が届きますね。。

うーーーん。

それはすごい!!使ってみよ~~~ 無料なんでしたっけ?いまさっそくVimeo見てみたんですが、gnrファイルというラッパーファイルっぽいものを作ってくれるみたいですね、、、

ありがとーございますーーー!!

http://www.nhk.or.jp/strl/aboutstrl/evolution-of-tv/p16/

どうもです!リンクありがとうございます!!なるほどー「人間の視野に忠実」っていう情報の出所はNHKなんだー。。ほ~~と感心しました!!

が、このリンク先のNHKの記述はなんか歯切れが悪いというか微妙ですよね。。「誰が」と主語が書いてないというか、、、アスペクト比5:3はハッキリと「NHK暫定規格として」って書いてるのに?「人間の視覚特性から導かれた16:9」ならなんで最初から16:9にしなかったんだ?

やっぱハイビジョン規格の国際競争に負けたのが影響してるんでしょうか。。

ちなみに本文に書いたwikiにはKerns H. Powersという、SMPTE(Society of Motion Picture and Television Engineers)という団体のハイビジョン規格のワーキンググループにいた人の提唱って書いてあります。

内容に関しては上に紹介したビデオといってることは似てますね。。。

> 映画との互換性を考慮してアスペクト比16:9に決定した

まさにそういうことかと。。ただNHKの記述だと5:3や6:3と映画のアスペクト比の間を取ったというふうに読めるので、「当時存在したアスペクト比の間を取った」とするwikiとはちょっと違いますね。

でも「互換性を考慮して」るんなら「人間の視覚特性」なんて何の関係もないやん!!って突っ込みたくなる(笑

いずれにしてもおもしろかったです!!ありがとうございました!!

NHKのMUSE方式はアスペクト比16:9に対して1920x1035という非正方画素としたことで複雑なシステムになりガラパゴス化してしまいましたが、海外勢はNHKが使用した1920x1035のパラメーターを正方画素に置き換えて1920x1080としたことで今のHD規格を完成させました。

なので紆余曲折はありますが、有効画素数1920・アスペクト比16:9の元祖はNHK技研ということで間違いなさそうです。

参考:規格統一で揺れ続けたハイビジョン開発

http://www.nhk.or.jp/bunken/summary/research/report/2012_04/20120405.pdf

おお!さらなるおもしろいソースありがとうございます!

MUSE方式が負けた経緯!多少言い訳じみてますが、ちゃんとNHKで検証しているのがおもしろい!!

ただ16:9の元祖ですが、上記ビデオでは「late 1980s」って言ってますが、いろんなソースをたどるとカーンズ・H.・パワーズさんが最初に提唱したのは1980年初期なようですよ。1984年には世界的に広まったと書いてありました。

「パワーズは紙とペンをもって当時存在した全てののアスペクト比を書き、重ねた。そうするとすごいことに気づいた。全ての長方形は16:9の内側に収まるだけでなく、全ての長方形は16:9の外側に収まる。」

ということだそうです。

いずれにしても世界的には16:9の父はカーンズ・H.・パワーズさんで、「映画とテレビの妥協の産物」というのは既に定説になってるっぽいです。

もしNHKが最初に考えたんならもっと大きく宣伝してほしーなー。。。

ずっとHDはNHKが開発したと思い込んでいたので今回の記事は大変勉強になりました<(_ _)>

参考:MUSEからデジタル・ハイビジョンへ,開発人口の差で劇的な逆転

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/FEATURE/20090408/168508/

この記事もおもしろいですね。なんというか「開発人口の差」っていうより、「ビジョンを描ける人がいなかった」「デジタルに対する認識が甘かった」「調整ばっかりで動きが遅すぎた」という記事に見えました。

ありがちな感じ。。

一番最初に紹介していただいた記事も、これらを踏まえて読むと「ほんとはオレタチのほうが優秀だったのに。。」的に読めなくはなく(笑

これらの歴史は当然僕も知らなかったので(ハイビジョン方式に敗れた話は知ってましたが)、とても参考になります。

16:9は僕もNHKじゃないにしろ「最も視野角にうんぬん」を聞いていたのですごく勉強になりました。僕が今回探した中で最も詳しく記述されてたのがここです。

http://www.hdtvmagazine.com/archives/aspectrathist.html

その後、カーンズ・H.・パワーズ博士について調べたところ、こちらのプリンストン大学の学内誌に経歴が詳しく書いてありました。功績を讃えられて1992年にはエミー賞も受賞されているようですね。もう亡くなられているようです。

http://www.towntopics.com/jun2310/obits.php#obit5

またSMPTEのこちらの受賞者リストにもお名前がありました。

https://www.smpte.org/about/awards-programs/sarnoff

僕も勉強になりました!ありがとうございました!!

これについては、元々テレビはブラウン管だったので

仮にやろうとしても端の方の像が歪んでしまうので技術的にムリです

映画のVHSビデオのように上下を黒く覆ってしまえば可能ですが、解像度が低くなるだけなのでメリットがありません

こちらはモニタ側の技術的な問題だったわけですね。横を長くするにはブラウン管の制限があったと。確かに納得です。

HDが出てきた頃、ブラウン管の横長HDモニタがありましたが、あれはその後技術が進歩して可能になったということですかね。解像度は僕の記憶では全然FHDに満たなかったですけど。

コメントありがとうございます。いま調べてもジョージ・ルーカスの意見が反映された、というようなことは出てこないですねえ。。。

実際のところ真相はどうだったのか。

もしかしてNHKが「MUSEが負けた理由にルーカスの名前を出しておけば面目が立つ」と思ったんでしょうか??

上の※欄に書きましたが、パワーズ博士が16:9を提唱したのは1980年代前半。さすがにスターウォーズシリーズを作ってるそのころのルーカスにそこまでの影響力はまだなかったでしょうから、規格の策定自体にはかかわってないでしょうね。

ただ、その後、1990年以降にルーカスがハイビジョンの規格統一の過程において意見を求められて、「MUSEの5:3だと横が足りない」と言ったってことはありえるかも???

今となってはやぶの中、、、

それまでNHKは「NHKの研究により人間の視野角に一番馴染むのは3:5と分かった」と喧伝していたのが一転したので、ルーカスの発言力も大したもんだなと思ったものです。

当時のルーカスですが、SWのヒットの為に世界中の映画館でドルビーサラウンドの導入が一気に増えたり、THXシステムを提唱して世界各国に普及させるなど映画館の鑑賞環境を改善する規格の提唱に関して積極的で、実際かなりの影響力がありましたよ。

あと、アメリカンビスタはHD規格よりかなり前から実際の上映サイズは1:1.75でした。当時の映画テレビ技術手帳に記載されていて、日本の上映サイズとはまた違うという事、上映サイズは各国で結構違うという事を意外に思ったものです。

NHKは劇場と家庭の画面サイズを統一したいとも言っていたので、アメリカンビスタサイズの事もあり、当時のルーカスの意見により16:9にしたという話は私にとっては結構腑に落ちるものでした。

確かに。くだらない経緯じゃないですか~。結局対応機材を作る会社が得をするワケで、ホームビデオの分野で負け戦を知るSONYのスタッフが頑張ったんだなあ、程度の認識です。NHKではちょくちょくハイビジョンと映画を結び付けようとしていて、クロサワの『夢』でハイビジョン合成をやった事、ルーカスがやっとこさ『スター・ウォーズ』の新作に着手するよという時期に「毎秒24コマで撮影出来れば劇映画に使えるんだけどなー」というDenis Murenの発言をドキュメンタリーで放送したりしています。それだって有名作品で技術を使ってもらって予算ゲットに繋げようとしたんでないの?と勘繰らずには居られなかった。ルーカスも出来るだけ予算を抑えようと

いちばん面倒の無いところでいっそ、解像度をタテヨコ固定にしちゃって、閲覧・上映の時自由に画角を選択出来るようにすれば?とも思います。

規格を決めてしまうと身動きが取れなくなるのがデジタルの常ですが、解像度とタテヨコ比の関係ってデジタル時代で本当に困りますよね!トリミングしたり解像度を上方・下方に変換する過程でどんどん画は粗雑になりますから。80年代にスーパー16で撮影されたドラマがHDや4Kで物凄く綺麗に観られる時代(リマスターでも色味が良くならない日本の映画・アニメ作品はダメなまま…)。やっぱりフィルムの器の大きさに唸っています。フィルムの選択肢が激減してもやっぱりライカ判、良いですよ!手の届かない高値で売られていた中判カメラが中古でとんでもなく安く手に入ったりします。すると「もっとレンズが明るくならないかなー」などと無いものねだりもしたくなるもので。

読み応えあるブログに出会えた今年の収穫!来年も面白い記事を期待しています。

情報ありがとうございます!

1990年前後であれば十分考えられる話ですね。そのころでしたらジョージ・ルーカスがいろんなことに影響力を発揮していたでしょうね。今考えると横長画面じゃない方式は考えられないのはよくわかります。。。

そういえば、酷評されている、ルーカスが修正する前のスターウォーズは、今となってはVHSかレーザーディスクのSD 4:3しか見られない、というのも皮肉ですね。。

16:9に科学的な根拠があるもんだと僕も思っていたので、平たく言えば「妥協の産物だった」というのは結構衝撃でした。

最近はまた、記事中にも出てきたMGM35の1:2.76などという超横長の映画も作られてますし、逆にIMAXのような縦長の映画もあって、「いったいどの映画館にいけばいいんだーーー!!!」といつも悩みます。

Rogue OneはMGM35なのでどうすればいいのやら。。(まだ行ってません)

いずれにしても興味は尽きません。

こちらこそ来年もよろしくお願いします!