供養って、霊を休養させるのか療養させるのか培養してるのか教えてほしい。

最新の画像[もっと見る]

-

不要不急の今(2020年4月22日)

5年前

不要不急の今(2020年4月22日)

5年前

-

不要不急の今(2020年4月22日)

5年前

不要不急の今(2020年4月22日)

5年前

-

涼宮ハルヒはバートランド・ラッセルの転生である

6年前

涼宮ハルヒはバートランド・ラッセルの転生である

6年前

-

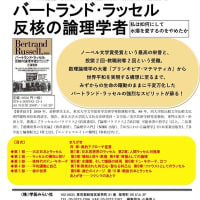

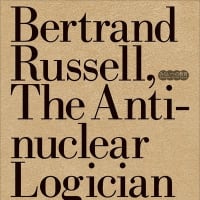

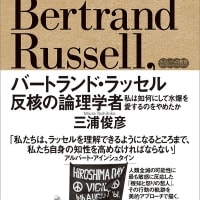

バートランド・ラッセル 反核の論理学者 私は如何にして水爆を愛するのをやめたか

6年前

バートランド・ラッセル 反核の論理学者 私は如何にして水爆を愛するのをやめたか

6年前

-

ラッセル、美的定義

6年前

ラッセル、美的定義

6年前

-

ラッセル、美的定義

6年前

ラッセル、美的定義

6年前

-

ラッセル、美的定義

6年前

ラッセル、美的定義

6年前

-

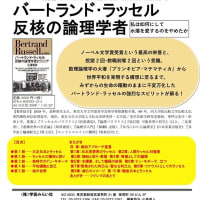

バートランド・ラッセル 反核の論理学者 チラシ

6年前

バートランド・ラッセル 反核の論理学者 チラシ

6年前

-

ハルヒ、そして人間原理芸術学

7年前

ハルヒ、そして人間原理芸術学

7年前

-

エンドレスエイトの驚愕@7月末

7年前

エンドレスエイトの驚愕@7月末

7年前

霊という概念を培養するのではないでしょうか。

死んでからの戸籍台帳(寺の過去帳)の管理費だと思えば、死んでからの税金を納めるための儀式をする、その菩提心を培養するのではないかと。

逆に考えると、

あちらから「まだ生きていることの苦労」をねぎらい、供養してくれているとき、われわれの前に霊現象が生じ……というような。一つのイメージです。

供養、慰霊、鎮魂、等々、大まかには同じですが、場面で使い分けるくらいでしょうか。

どれも、誰のためにやるかというと、遺された人のためだと思うのです。今生きている人が安らかな心でいるために。

私には全く霊感がなく、見たことがないしいると思えないのですが、死んだ人が残した想いが残る世界で生きているということは常に感じています。感じているのは他ならぬ私の心というか脳なのでしょうが。

という、一つのイメージです。

国家が虚妄だと気づいてしまうとムナシイから躍起になって立たせ歌わせて思考を止めさせる、てのと同じ論理構造でしょうか――

(悪いとは思いませんが。日の丸は先着一名様といった感じの世界一素晴らしいデザインですしね。しかし霊感まで鬱になりそうなあの歌の方はなんとかならんですかね)

雅楽を体験したり、ベルギー人教師から薩摩琵琶の謡を効かせて頂いたりしたおかげか、君が代の旋律には威風堂々たる安定感と威厳を感じます。少数派であることも同時に自覚しているわけですが。

正:国歌

でした。ここでの誤字は訂正しておかねば。

失礼致しました。

世界タイトルマッチの開始前にあの曲を聴かされるボクサーは可愛そうだと思います。あれじゃ戦意高揚しないでしょう。たいてい威勢のいい相手国の国歌のあとであのメロディじゃ、負けろと言われてるようなもの。

私だけかな?

武士道の精神で、静の中にたぎるものを隠しているという印象はありませんか…ね?

もちろん愛の量が美的価値に直結するわけじゃありませんが、いざってときの国民的効率に影響しそうな。

愛されていると思っていたので、面食らいました。

荘厳で平和主義的で、民族音楽の要素を持ち、いい国歌だと思うのですけどね。

歴史や古典や温故知新の精神が苦手な層には受けないだろうと想像はするのですが、そちらが多数派なのでしょうかね、やはり。