「シダレウメ(枝垂れ梅)」 バラ科 ☆2月1日の誕生花☆

花言葉は… 高潔な心・澄んだ心・上品・忍耐

3月16日(日) 和泉市の今日の天気予報は

3月16日(日) 和泉市の今日の天気予報は

“雨時々曇”

“雨時々曇”

です。

です。

24時時間予報では、今日は一日中 模様です。夜になって

模様です。夜になって  マークも2~3あります

マークも2~3あります

最低気温は4時の8.0℃、昼間は最高気温は11℃前後を予想。北西の風2~3m/sを予想しています。

和泉市には天気に関する注意報は出されていませんが、全国的に風が強く、空気が乾燥しているそうです。

火災が発生すると燃え広がりやすい気象条件が揃っています。 くれぐれも 火の用心

火の用心  ですね。

ですね。

〖近畿地方は、15日(土)夜から16日(日)にかけて広く雨が降るでしょう。

特に、今日の日中は、低気圧が紀伊半島の南岸付近を進むため、近畿地方では本降りになる所もある見込みです。

山沿いだけでなく、京阪神周辺の市街地でも、雨の降り方が強まる可能性があります。

また、沿岸部を中心に北風が強まるため、強風や高波に注意が必要です〗 by ウエザーニュース

明日 3月17日(月)> の予報は

明日 3月17日(月)> の予報は

“晴時々雨”

“晴時々雨”

です。

です。

最低気温は9℃付近を、最高気温は12℃付近を、風は北東の風2m/s程度を予想しています。

〖17日(月)から19日(水)にかけては、断続的に強い寒気が流れ込むでしょう。

近畿地方の北部は雨や雪が降りやすく、冬のような寒さになる見込みです。

中部と南部は変わりやすい天気で、気圧の谷の通過により広い範囲で雨の降るタイミングがあるでしょう。

朝は、大阪でも霜が降りるくらいの冷え込みになる日があり、

日中は10℃前後までしか上がらない所が多い見込みです〗by ウエザーニュース

今日の花は 「シダレウメ(枝垂れ梅)」 です。

今日の花は 「シダレウメ(枝垂れ梅)」 です。

一昨日(金)は “リサイクル公園” に 「シダレウメ(枝垂れ梅)」 を撮りに行って来ました。

平日ですがほぼ快晴。最高気温17℃。ポカポカ陽気… 今日は雨模様です。昨日行っておいて良かったわぁ

もし、昨日・今日が良いお天気だったら、沢山の見物客で賑わっていたことでしょう。今日の雨は花散らしの無情の雨です。

〖梅干しを食べたり、花を観賞したり、日本では馴染み深い植物の「梅」。

非常に多くの種類がありますが、中でも華やかな見た目から観賞用として人気が高いのがしだれ梅(枝垂れ梅)です。

枝垂れ梅(しだれ梅)は、中国原産のバラ科サクラ属の植物で、花を鑑賞する目的の「花梅」に分類されます。

奈良時代頃に日本に渡ってきたとされる中国原産のバラ科サクラ属の植物です。

枝垂れ梅の最大の特徴は、その枝が枝垂れるように伸びていることです〗

〖この美しい枝垂れ姿が、春に咲く淡いピンク色の花と相まって、とても幻想的な景色を作り出します。

また、枝垂れ梅は他の梅と比べて開花が早く、2月から3月にかけて花が咲くため、

春を待つわびる人々にとっては特別に魅力的な存在となっています〗

歴史物語 “大鏡” に伝わる “鶯宿梅(おうしゅくばい)”…

歴史物語 “大鏡” に伝わる “鶯宿梅(おうしゅくばい)”…

〖天暦年間(947~956) 村上天皇が毎年咲くのを楽しみにしておられた清涼殿の梅が春を目前に枯れてしまいました。

残念に思った天皇は新しい梅の木を探すようにお命じになりました。 しかし…

なかなか枯れた梅の木のような立派な木は見付かりません。

ようやく… ある屋敷に枯れた梅の木に勝るとも劣らない梅の木を見つけ、さっそく掘り起こして清涼殿に植え替えました。

天皇はたいそう喜んですぐに見に行かれました。

天皇はたいそう喜んですぐに見に行かれました。

そこで… 梅の一枝に、文が結んであるのに気付かれました。

その文には… 「勅なれば いともかしこし鶯の 宿はと問はばいかに答へん」

(帝のご命令なら致し方ありませんが、毎年やって来る鶯に “私の宿は何処に?”

と問われれば、なんと答えれば良いのでしょう)と、美しくしっかりとした文字で書かれていました。

驚いた天皇は… その梅の木のあった屋敷の素性を調べさせました。

すると… その屋敷は、紀貫之の娘の家で、父の愛した梅の木を

すると… その屋敷は、紀貫之の娘の家で、父の愛した梅の木を

大切にしていたという事が判りました。 天皇はこの木に “鶯宿梅” と名付け、

元の所に戻すように命じられたという事です。

旧屋敷跡にはお寺が建てられ、

⇦ 今も京都の相国寺林光院に、その梅の木が残っているそうです〗

※ 相国寺の資料によると… 林光院のその後の二度にわたる移転の度毎に

「鶯宿梅」も又 移植されねばならぬ運命を担い、霜雪一千有余年、

その幹は幾回か枯死したが、歴代の住職の努力によって、

接ぎ木から接ぎ木へと、現代に至るまで名木の面目を維持して来たのである。

“青梅” の地名に纏わる伝説です。 将門伝説と青梅伝説…

“青梅” の地名に纏わる伝説です。 将門伝説と青梅伝説…

東京都青梅市の天ヶ瀬という所に金剛寺というお寺があります。

戦に破れてこの寺に逃れた平将門が、馬のムチのかわりにしていた梅の枝を地面に突き刺し、

「私の願いが成就するのならば芽をふけ 叶わぬなら枯れよ」 と末を占ったそうです。

その梅の枝は根付いて 「将門誓いの青梅」と 呼ばれる梅の木になりました。

そしてこの木に生る梅の実は、夏を過ぎて、秋になって黄色にならずに青いままだったそうです。

世の人は不思議に思って、この地を “青梅” と呼ぶようになった〗 …という由来があります。

もちろん、青梅市の市の花は「梅」です。 で、市の鳥は “鶯” なのだそうです(笑。 良く出来た話ですね。

もちろん、青梅市の市の花は「梅」です。 で、市の鳥は “鶯” なのだそうです(笑。 良く出来た話ですね。

ちなみに、市花の「梅」より、市の鳥の“鶯”の方が10年も前に制定されていたのだそうです。

“昨年暮れに開催された、和泉市・岸和田市の小中学生絵画展” の様子を紹介しています”

しばらくは「世界の名画」や「浮世絵」の模写(パロディ画)を紹介します。ご覧ください。

しばらくは「世界の名画」や「浮世絵」の模写(パロディ画)を紹介します。ご覧ください。

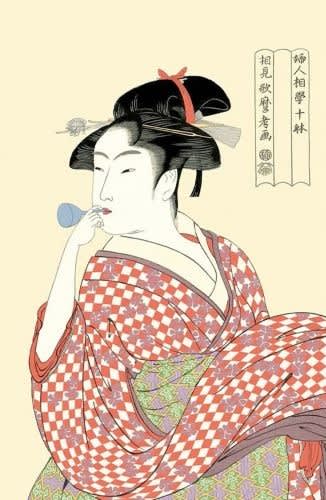

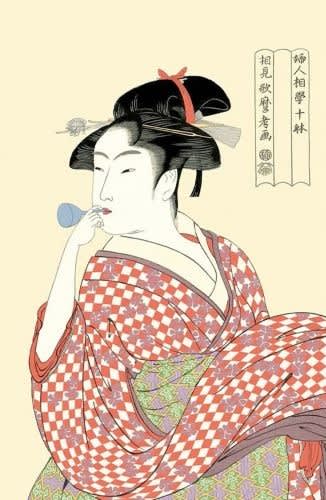

⇧ 左は小学6年生の女の子の作品「名作コラージュ・ビードロを吹く娘」です。

〖過去の名作をコラージュで表現しよう〗 絵の横にこの授業の課題が書かれていました。

〖教科書や資料集から自分の好きな作品を選び、雑誌や広告を切り抜き、それらを貼り付けて制作。

ただ、ちぎり絵的に色合わせをするのではなく、作品から時代背景を読み取り、

それを自分流に解釈た上で、画面を構築して行く〗・・・と書かれていました。なんと難しい課題だなぁ

「喜多川歌麿 画 ビードロを吹く娘」 この絵も有名ですね。

「喜多川歌麿 画 ビードロを吹く娘」 この絵も有名ですね。

あらら、歌麿の “ビードロを吹く娘” が 「シャボンを吹く娘」? やるじゃん。

元絵も、しっかり描かれていて雰囲気は出ていますよね。

《ウィキペディア》によると…『ポッピンを吹く女』は、喜多川歌麿による版画作品。美人画。

市松の赤い着物を身にまとった女性が、ポッピン(ぽぴん)を吹く様子が描かれている。

寛政4年‐寛政5年頃の作品。ポッピンは別名でビードロともいい、本作品も「ビードロを吹く娘」とも呼ばれる。

歌麿による版画シリーズ『婦女人相十品』のうちのひとつ。

1955年には、「切手趣味週間」として切手にも採用されている。ホノルル美術館所蔵。

花言葉は… 高潔な心・澄んだ心・上品・忍耐

3月16日(日) 和泉市の今日の天気予報は

3月16日(日) 和泉市の今日の天気予報は

“雨時々曇”

“雨時々曇”

です。

です。 24時時間予報では、今日は一日中

模様です。夜になって

模様です。夜になって  マークも2~3あります

マークも2~3あります最低気温は4時の8.0℃、昼間は最高気温は11℃前後を予想。北西の風2~3m/sを予想しています。

和泉市には天気に関する注意報は出されていませんが、全国的に風が強く、空気が乾燥しているそうです。

火災が発生すると燃え広がりやすい気象条件が揃っています。 くれぐれも

火の用心

火の用心  ですね。

ですね。〖近畿地方は、15日(土)夜から16日(日)にかけて広く雨が降るでしょう。

特に、今日の日中は、低気圧が紀伊半島の南岸付近を進むため、近畿地方では本降りになる所もある見込みです。

山沿いだけでなく、京阪神周辺の市街地でも、雨の降り方が強まる可能性があります。

また、沿岸部を中心に北風が強まるため、強風や高波に注意が必要です〗 by ウエザーニュース

明日 3月17日(月)> の予報は

明日 3月17日(月)> の予報は

“晴時々雨”

“晴時々雨”

です。

です。最低気温は9℃付近を、最高気温は12℃付近を、風は北東の風2m/s程度を予想しています。

〖17日(月)から19日(水)にかけては、断続的に強い寒気が流れ込むでしょう。

近畿地方の北部は雨や雪が降りやすく、冬のような寒さになる見込みです。

中部と南部は変わりやすい天気で、気圧の谷の通過により広い範囲で雨の降るタイミングがあるでしょう。

朝は、大阪でも霜が降りるくらいの冷え込みになる日があり、

日中は10℃前後までしか上がらない所が多い見込みです〗by ウエザーニュース

今日の花は 「シダレウメ(枝垂れ梅)」 です。

今日の花は 「シダレウメ(枝垂れ梅)」 です。

一昨日(金)は “リサイクル公園” に 「シダレウメ(枝垂れ梅)」 を撮りに行って来ました。

平日ですがほぼ快晴。最高気温17℃。ポカポカ陽気… 今日は雨模様です。昨日行っておいて良かったわぁ

もし、昨日・今日が良いお天気だったら、沢山の見物客で賑わっていたことでしょう。今日の雨は花散らしの無情の雨です。

〖梅干しを食べたり、花を観賞したり、日本では馴染み深い植物の「梅」。

非常に多くの種類がありますが、中でも華やかな見た目から観賞用として人気が高いのがしだれ梅(枝垂れ梅)です。

枝垂れ梅(しだれ梅)は、中国原産のバラ科サクラ属の植物で、花を鑑賞する目的の「花梅」に分類されます。

奈良時代頃に日本に渡ってきたとされる中国原産のバラ科サクラ属の植物です。

枝垂れ梅の最大の特徴は、その枝が枝垂れるように伸びていることです〗

〖この美しい枝垂れ姿が、春に咲く淡いピンク色の花と相まって、とても幻想的な景色を作り出します。

また、枝垂れ梅は他の梅と比べて開花が早く、2月から3月にかけて花が咲くため、

春を待つわびる人々にとっては特別に魅力的な存在となっています〗

歴史物語 “大鏡” に伝わる “鶯宿梅(おうしゅくばい)”…

歴史物語 “大鏡” に伝わる “鶯宿梅(おうしゅくばい)”…〖天暦年間(947~956) 村上天皇が毎年咲くのを楽しみにしておられた清涼殿の梅が春を目前に枯れてしまいました。

残念に思った天皇は新しい梅の木を探すようにお命じになりました。 しかし…

なかなか枯れた梅の木のような立派な木は見付かりません。

ようやく… ある屋敷に枯れた梅の木に勝るとも劣らない梅の木を見つけ、さっそく掘り起こして清涼殿に植え替えました。

天皇はたいそう喜んですぐに見に行かれました。

天皇はたいそう喜んですぐに見に行かれました。 そこで… 梅の一枝に、文が結んであるのに気付かれました。

その文には… 「勅なれば いともかしこし鶯の 宿はと問はばいかに答へん」

(帝のご命令なら致し方ありませんが、毎年やって来る鶯に “私の宿は何処に?”

と問われれば、なんと答えれば良いのでしょう)と、美しくしっかりとした文字で書かれていました。

驚いた天皇は… その梅の木のあった屋敷の素性を調べさせました。

すると… その屋敷は、紀貫之の娘の家で、父の愛した梅の木を

すると… その屋敷は、紀貫之の娘の家で、父の愛した梅の木を大切にしていたという事が判りました。 天皇はこの木に “鶯宿梅” と名付け、

元の所に戻すように命じられたという事です。

旧屋敷跡にはお寺が建てられ、

⇦ 今も京都の相国寺林光院に、その梅の木が残っているそうです〗

※ 相国寺の資料によると… 林光院のその後の二度にわたる移転の度毎に

「鶯宿梅」も又 移植されねばならぬ運命を担い、霜雪一千有余年、

その幹は幾回か枯死したが、歴代の住職の努力によって、

接ぎ木から接ぎ木へと、現代に至るまで名木の面目を維持して来たのである。

“青梅” の地名に纏わる伝説です。 将門伝説と青梅伝説…

“青梅” の地名に纏わる伝説です。 将門伝説と青梅伝説… 東京都青梅市の天ヶ瀬という所に金剛寺というお寺があります。

戦に破れてこの寺に逃れた平将門が、馬のムチのかわりにしていた梅の枝を地面に突き刺し、

「私の願いが成就するのならば芽をふけ 叶わぬなら枯れよ」 と末を占ったそうです。

その梅の枝は根付いて 「将門誓いの青梅」と 呼ばれる梅の木になりました。

そしてこの木に生る梅の実は、夏を過ぎて、秋になって黄色にならずに青いままだったそうです。

世の人は不思議に思って、この地を “青梅” と呼ぶようになった〗 …という由来があります。

もちろん、青梅市の市の花は「梅」です。 で、市の鳥は “鶯” なのだそうです(笑。 良く出来た話ですね。

もちろん、青梅市の市の花は「梅」です。 で、市の鳥は “鶯” なのだそうです(笑。 良く出来た話ですね。 ちなみに、市花の「梅」より、市の鳥の“鶯”の方が10年も前に制定されていたのだそうです。

“昨年暮れに開催された、和泉市・岸和田市の小中学生絵画展” の様子を紹介しています”

しばらくは「世界の名画」や「浮世絵」の模写(パロディ画)を紹介します。ご覧ください。

しばらくは「世界の名画」や「浮世絵」の模写(パロディ画)を紹介します。ご覧ください。

⇧ 左は小学6年生の女の子の作品「名作コラージュ・ビードロを吹く娘」です。

〖過去の名作をコラージュで表現しよう〗 絵の横にこの授業の課題が書かれていました。

〖教科書や資料集から自分の好きな作品を選び、雑誌や広告を切り抜き、それらを貼り付けて制作。

ただ、ちぎり絵的に色合わせをするのではなく、作品から時代背景を読み取り、

それを自分流に解釈た上で、画面を構築して行く〗・・・と書かれていました。なんと難しい課題だなぁ

「喜多川歌麿 画 ビードロを吹く娘」 この絵も有名ですね。

「喜多川歌麿 画 ビードロを吹く娘」 この絵も有名ですね。あらら、歌麿の “ビードロを吹く娘” が 「シャボンを吹く娘」? やるじゃん。

元絵も、しっかり描かれていて雰囲気は出ていますよね。

《ウィキペディア》によると…『ポッピンを吹く女』は、喜多川歌麿による版画作品。美人画。

市松の赤い着物を身にまとった女性が、ポッピン(ぽぴん)を吹く様子が描かれている。

寛政4年‐寛政5年頃の作品。ポッピンは別名でビードロともいい、本作品も「ビードロを吹く娘」とも呼ばれる。

歌麿による版画シリーズ『婦女人相十品』のうちのひとつ。

1955年には、「切手趣味週間」として切手にも採用されている。ホノルル美術館所蔵。

髭さんの腕にかかるとカメラも喜んでいるわ

ビードロがシャボン玉になっちゃった

これも御愛嬌 最高

>なんと快いお言葉を・・・(ありがとうございます・笑。

まぁお天気が良くて、日差しが一杯でしたから、良い写真が撮れました。

まだ4~5日は美しい状態だったでしょうに、多分、この雨で散らされたことでしょう。

恨めしい雨です。

さぁ、次はいよいよ染井吉野ですね。

良いお天気で、奇麗な写真が撮れますように・・・(笑。

降りそそぐ見事なピンクの花びらシャワーという 感じでよく撮れていますねえ、、、、見入りました

昨日の 雨、風は もうそれは花嵐という言葉そのものでした

わがやの 前のお家の枝垂れ梅と わがやの庭の梅とが一斉に散って花絨毯となり 道の溝もつまりかけてきて 今からそうじして来ます

それがかなり厄介なんです

いよいよお彼岸ですね

きのうは 仏壇、今日はすぐ傍のお墓の掃除です

彼岸の入り花とか 言われていて禁忌とか、、、、

今日は掃除のみにします

>感じでよく撮れていますねえ、、、、見入りました

ありがとうございます。お天気が良かったですからねぇ、幸運でした。

>今からそうじして来ます。それがかなり厄介なんです。

分かります。我が家にも玄関脇に枝垂れ梅があって、雨で散った後は、

花びらが通路のコンクリートにへばりついて、掃いても取れにくいんですよね(汗。