最近の天候は三寒四温が続き春は未だ先の様ですが、庭には可愛らしい春の花、江戸の古典園芸を代表する花が開花した。「福寿草(フクジュソウ)」が咲き始めています二つの開花をみつけたり、別名元日草(ガンジツソウ)という別名もあり、鉢植えにしてお正月の飾り花に使われる。昭和初期ごろまでは併用して旧暦が使われていた名残でもあろう。現在の暦は先の大戦(大東亜戦争)以降である。

さて本日は今から紹介する音楽を聴いてジャズ派かクラシック派か何方であろうか考えてみませんか?

今は知らない方も多いと思うが、米国ポール・ホワイトマン(1890~1967)Paul Whitemanと言うポピュラー指揮者であり元・ABC放送音楽監督、名曲が誕生する背景はさまざまだが、有名な曲におよそガーシュウィンの「ラプソディ・イン・ブルー」ほど、奇妙な話もないだろう。

調べると1924年頃の1月3日深夜、ガーシュウィンはビリヤードに興じていた。いっしょにいた兄アイラ・ガーシュインがたまたま新聞を見たところ、ポール・ホワイトマンがエオリアン・ホールで「現代音楽の実験」と題するコンサートを開くことが予告されていた。コンサートの曲目にはアーヴィング・バーリンやヴィクター・ハーバートらの作品に交じって、「現在作曲中のジョージ・ガーシュウィンのジャズ・コンチェルト」が含まれていると書かれていた。

全く寝耳に水のガーシュウィンは、翌日あわててホワイトマンに電話をかけた。ホワイトマンは本気だった。公演日は2月12日。時間がない。ガーシュウィンは急遽、新作に取り組まなければならなくなった。作曲者本人の手紙によれば、「ラプソディ・イン・ブルー」の曲想が生まれたのはボストン行きの汽車の中。リズミカルな機械音に刺激されて、突如として曲の構想が最初から最後まで思い浮かび、楽譜としてすら見えたという。つまり、この曲は隠れた鉄道名曲でもあるわけだ。

また途中に膨大な長いピアノソロも話題となった曲でもあり、ピアノソロはまるでジャズピアニストのアレンジによる即興だとも言われるが定かでは無い様である、当社初めてレコードを吹き込み時には当時EPレコードの為ピアノソロが相当カットされたと解説書には記してあるが真相は不明である。

此の様に歴史を見ると米国は白人社会に生成され250年程しか歴史は無い若い国である事がわかる、この辺りは日本とも事情が違う歴史背景が感じられる。

当初、曲は「アメリカン・ラプソディ」と題されていたが、アイラの発案で「ラプソディ・イン・ブルー」と改められることになった。これもクラリネットのグリッサンドに負けないくらい、曲の人気に貢献したはずだ。「アメリカン・ラプソディ」ではいかにも散文的で味気ない。「ラプソディ・イン・ブルー」のほうがずっと気が利いている。

アフリカから来た黒人の音階が憂いでその後何処となくブルーでブルースと呼ばれ、この音階をブルーノート・スケールという音階が出来ジャズやブルースに使われたと言われる、出だしから始まるクラリネットのリズムこそ正しくブルーノート・スケールが使われているのです。

ラプソディ・イン・ブルーを聴き素敵な演奏と思われる方はジャズ音楽がお好きな方であったのかも知れませんね!

レナード・バーンスタイン は、ユダヤ系アメリカ人の指揮者、作曲家であり、ピアニストとしても知られている。

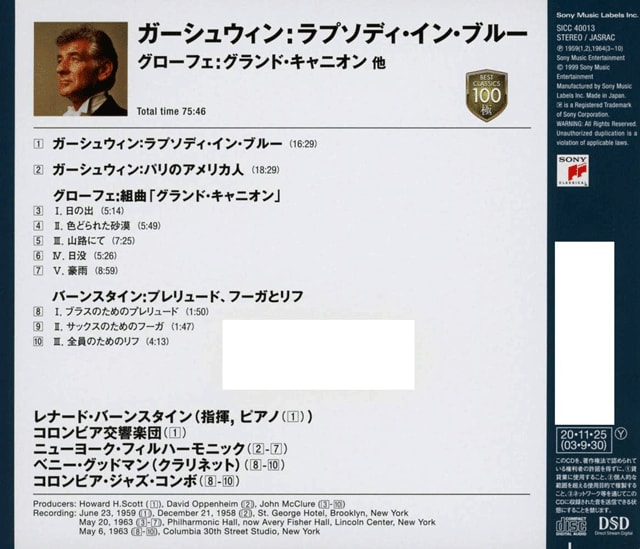

ジャズとクラシックを行き来した作曲家といえばジョージ・ガーシュウィンがまず最初に出てきます。TVドラマやCMでもお馴染みの「ラプソディ・イン・ブルー」で彼のオーケストラ編曲を手助けしたのはジャズ・バンド・アレンジャーをしえていたグローフェでした。ジャンルの垣根を越えたクロス・オーバーの先駆ともいえる彼らのポピュラーな名曲を、これまたジャンルの横断を得意としていたバーンスタインの華麗な演奏は何度も聴きたい曲でもある。

JAZZの名匠ベニー・グッドマンと共演した自作「プレリュード、フーガとリフ」もボーナストラックとして収録しています。

ガーシュウィン:ラプソディ・イン・ブルー他

【曲目】

ガーシュウィン:

1. ラプソディ・イン・ブルー

2. パリのアメリカ人

3. グローフェ: 組曲「グランド・キャニオン」

4. バーンスタイン: プレリュード、フーガとリフ

【演奏】

レナード・バーンスタイン(指揮)

ベニー・グッドマン(クラリネット)(4)

コロンビア交響楽団(1)

ニューヨーク・フィルハーモニック(2,3)

コロンビア・ジャズ・コンボ(4)

【録音】

作詞者:アイラ・ガーシュウィン作曲者:ジョージ・ガーシュウィン兄弟として有名である。

アイラ・ガーシュウィン(Ira Gershwin)

子供の頃から読書家で文芸趣味があり、一方で父親が買い与えたピアノには興味を示さなかったことから、このピアノは弟ジョージの音楽的才能を伸ばすことになった。学生時代には学生新聞などで執筆活動に取り組んだ。

ジョージ・ガーシュウィンGeorge Gershwin

初めてクラシック音楽に触れたのは、小学生のときに聴いたドヴォルザークの「ユーモレスク」だったとされる。父親はジョージが12歳の時、兄のアイラに音楽を学ばせようとピアノを買ってやったが、文学肌のアイラがピアノを弾かなかったため、代わってジョージがこれに親しむことになり、13歳の時から正式にピアノを習い始め、また、ヘンリー・カウエルに和声を習うようになった。しかし、少年期はいわゆる不良少年であり、女性関係も派手で、交際した女性を妊娠させたりといった騒動もあった。一方で黒人などの有色人種を差別しなかった。

アフリカ系アメリカ人キャストによるアフリカ系アメリカ人の生活を描いた歌劇『ポーギーとベス』を書いているように、アフリカン・アメリカン・ミュージックに造詣が深く、それが他のミュージカル作家たちとは異なる特徴になっています。また、ガーシュウィンはオーケストラ作品も手がけていますが、ジャズのサウンドを取り入れた「ラプソディ・イン・ブルー」はとくによく知られている一曲ですね。

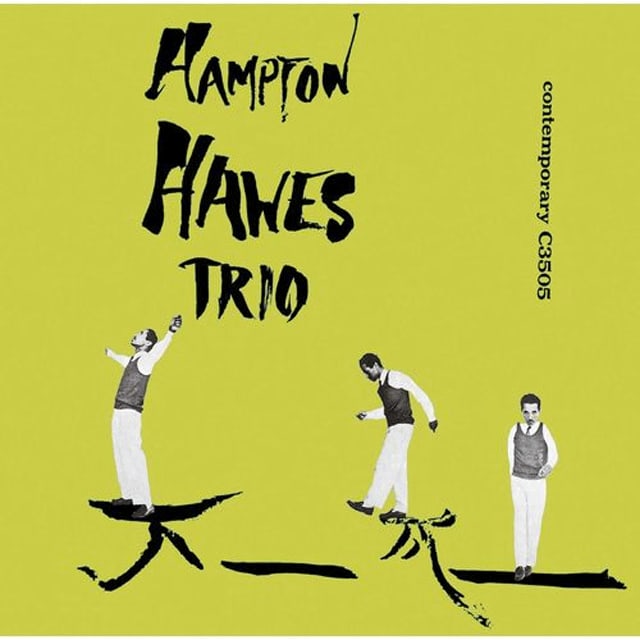

筆者の好きなハンプトン・ホーズ(ピアノ)も『ザ・トリオ vol.1』を制作している事も有名である。粘りのある独特なタッチで、生き生きとした躍動感とダイナミズムあふれる彼のピアノは明るく、とても楽しい。モダン・ピアノの醍醐味を披露するピアノ・トリオの名盤とも思うが・・・スインギーで明るい躍動感あふれるピアノ。「恋とは何だろう」「ソー・イン・ラブ」などスタンダードの佳曲がりザクザクと盛り沢山でもある。

ジャズマンはみんなこの曲をリズム・チェンジとしてしか使わないというわけではありません、ハンプトン・ホーズはちゃんと「アイ・ガット・リズム」とタイトルを付けてそのメロディを演奏しています。

ハンプトン・ホーズ (Hampton Hawe)の名で知られるハンプトン・バーネット・ホーズ・ジュニア は、アフリカ系アメリカ人のジャズ・ピアニスト。ビバップやハード・バップのジャンルで活躍し、1950年代において最も優れた、また、影響力のあったピアニストの一人。

ハンプトン・ホーズ・トリオ Vol.1

1.アイ・ガット・リズム (MONO)

2.恋とは何でしょう

3.ブルース・ザ・モスト

4.ソー・イン・ラヴ

5.フィーリン・ファイン

6.ハンプス・ブルース

7.イージー・リヴィング

8.オール・ザ・シングス・ユー・アー

9.ジーズ・フーリッシュ・シングス

10.キャリオカ

演奏

ハンプトン・ホーズ(ピアノ)、

レッド・ミッチェル(ベース)、

チャック・トンプソン(ドラムス)

録音:1955年6月28日

録音:1955年6月28日

ブルース弾きの名人、ハンプトン・ホーズのご機嫌なピアノが楽しめる彼のベスト・アルバムです。左手のコード・ワークが太いサウンドと独特の心地よい乗り(リズム感)を作り出し、中音域を中心とした右手のサウンドと合わさって、ホーズ独特のブルース・サウンドを醸成しています。

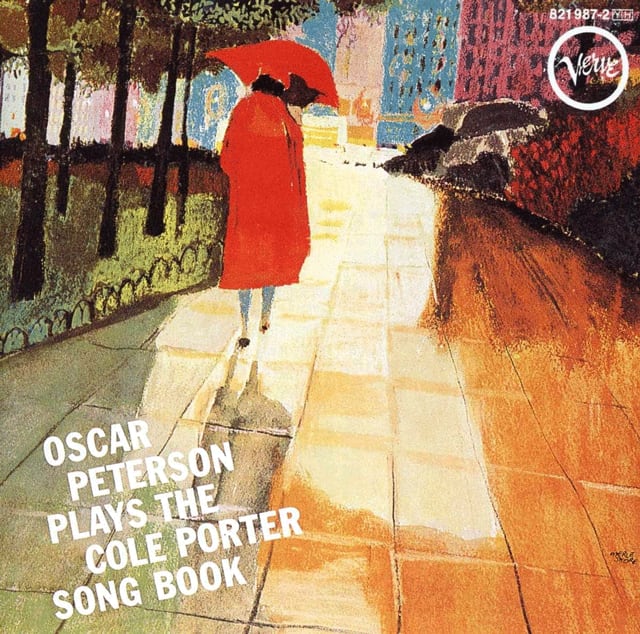

これぞジャズ界の巨匠、オスカ-ピ-タ-ソンの名演です!コール・ポーターの名曲をピーターソン弾きまくってくれる。最高に楽しめます!

音源は、1959年のアナログのマスター・テープだそうです。筆者の記憶によればLP盤と比べCD盤では若干レイ・ブラウンの低域(Bass)がやや強調されたような感じがしますが視聴には程よくベースのノリが大変良く感じます。

曲と演奏はピーターソンらしさ十分楽しめゴキゲンです勿論リラックスして楽しめるピアノトリオは最高です。一人の作曲家の作品を纏めて演奏してくれるのは有り難いですね。音質の良いピ-タ-ソンは数多くあるが、音楽が優れた作品としては上位に挙げられる作品でもあります。

オスカーピーターソンにはばりばり弾きまくるイメージがあると思うが、本番前の練習時には彼の周りは汗の飛んだ飛沫で床が濡れた話は有名であり、時にがんばりすぎる、のりすぎる、と思われているところもあるだろう。しかし同時に、誰かのバックに回ったときの素晴らしさも知られているところで、私は後ろに廻ったピーターソンをとても気に入っている。とても人を引き立てるのがうまいと思う。多くの有名なジャズのバックバンドには定評があります。

「Oscar Peterson Plays the George Gershwin Songbook」

編成が異なるトリオで吹き込んだ2枚のガーシュウィン作品集をカップリング。名旋律を題材に流麗なピーターソン節を楽しめる。

1.It Ain't Necessarily So 2.The Man I Love

3.Love Walked In 4.I Was Doing All Right

5.A Foggy Day 6.Oh, Lady, Be Good!

7.Love Is Here To Stay 8.They All Laughed

9.Let's Call The Whole Thing Off

10.Summertime 11.Nice Work If You Can Get It

12.Shall We Dance? 13.The Man I Love

14.Fascinating Rhythm 15.It Ain't Necessarily So

16.Somebody Loves Me 17.Strike Up The Band

18.I've Got A Crush On You

19.I Was Doing All Right 20.S Wonderful

21.Oh, Lady, Be Good!

22.I Got Rhythm

23.A Foggy Day 24.Love Walked In

作詞者:アイラ・ガーシュウィン作曲者:ジョージ・ガーシュウィンの作品を編成が異なるトリオで吹き込んだガーシュウィン作品集は聴き心地が良い。流石と思わせる名旋律を題材に流麗なピーターソン節を楽しめる。

<パーソネル>

(1)-(12):オスカー・ピーターソン(p) レイ・ブラウン(b) エド・シグペン(ds)

1959年7月21日~8月1日、シカゴにて録音

(13)-(24):オスカー・ピーターソン(p) バーニー・ケッセル(g) レイ・ブラウン(b)

1959年11月~12月、ロサンジェルスにて録音

勿論上記にて紹介したハンプトン・ホーズ のピアノ演奏もアメリカの代表曲を巨匠ピアニストの豊かな感性で展開する価値の高い一枚である、戦後アメリカの良かった時代を彷彿させる本品は、年配音楽ファンだけでなく、すべての音楽ファンにお勧め。

前々から思うが、色々改良を施した筆者持参のTANNOYⅢLZ in GOODMAN AXIOM80Cabinetの低音の響きが冴えるピーターソン演奏もレーベルは勿論ヴァーヴ・レコードで、1956年にノーマン・グランツにより設立されたアメリカのジャズレコード会社の音と実によくマッチングしている様に思う、レイ・ブラウンの奏でるウットベースの響きは据え置き型のエンクロージャーでしか味わえない響きに釘付けである、この音には何か大人の魅力さえ感じる。

またオスカー・ピーターソン演奏の22.「アイ・ガット・リズム(I Got Rhythm)」上記の曲に比べれば知名度は少し下とも思うが・・、ジャズ・ファンならこの曲を絶対に、それも何度も色々な形で「間接的に」聴いているはずです。ガーシュウィン作品集にブラボー!