三月も終盤になり天候不順が続いている、此の時期は三寒四温とも言うが。先日は最悪に雪も降り筆者の住む千葉も雪が若干積もり、未だ冬用タイヤからの変更を躊躇している、体調が戻れば一度田舎に墓参りを考えているのだが、後少しで三月も終わってしまう・・・

初候3月5日〜3月9日頃を蟄虫啓戸(すごもりむしとをひらく)即ち啓蟄と言うが日本の季節は実に明確で春の花桜、菜の花が必ず咲くピンク色と黄色の色の色合いは誠に春らしい色である。1年を24の季節(節気)に分けた二十四節気は、四季よりももっと細かく季節の小さな変化を表しています。「啓蟄」は春分のひとつ手前の節気で、暦の上では春到来の直前と言えます。啓蟄の意味や時期、過ごし方を解説します。

土中で冬眠をしていた虫たちが、暖かい春の日差しの下に出てき始める頃。虫とはいいますが、冬眠から目覚め始めるすべての生き物のことを表しいるそうです。

先日図書館で何気なく本を見ていると面白い記事を見つけた。東京医科歯科大学の角田忠信教授がご自身の体験に基づき研究なさったそうですが、とても興味深い内容でしたので簡単にご紹介します。表題は脳内処理の仕方での日本人と外国人の違いについて 「なぜ日本人には虫の「声」が聞こえ、外国人には聞こえないのか』ってホント?調べた結果は日本人は自然の音を言語と同様に左脳で聴き、西洋人は雑音として右脳で聴いている為と言われる。

解説によりますと以下の様に解説されてます、角田教授がキューバの学会に参加された際、会場の周りで「虫の音」が蝉しぐれのように激しく聞こえているのに、他の方にはその「虫の音」が聞こえていないことに気づき、日本人の耳と、外国人の耳は違いがあるようだと考え研究をされたそうです。

人間の脳は右脳と左脳とに分かれ、それぞれ得意分野があります。右脳は音楽脳とも呼ばれ、音楽や機械音、雑音を処理し、左脳は言語脳と呼ばれ、人間の話す声の理解など、論理的知的な処理を受け持ちます。

この機能は日本人も西洋人も一緒でありますが、虫の音をどちらの脳で聴くかという点で違いが見つかったそうです。

このような特徴は、世界でも日本人とポリネシア人だけに見られ、中国人や韓国人も西洋型を示すそうです。これは遺伝子が違うのかも知れない。

この「虫の音」を日本人が言語脳で処理し、西洋人は雑音として処理していることは、文化の違いによるものだそうです。

この機能は日本人も西洋人も一緒でありますが、虫の音をどちらの脳で聴くかという点で違いが見つかったそうです。

このような特徴は、世界でも日本人とポリネシア人だけに見られ、中国人や韓国人も西洋型を示すそうです。これは遺伝子が違うのかも知れない。

この「虫の音」を日本人が言語脳で処理し、西洋人は雑音として処理していることは、文化の違いによるものだそうです。

西洋人は、虫=害虫という認識があり、その鳴く音も雑音だと認識するが、日本人は、「虫の音」に聴き入る文化が子どものころから親しまれているので、「虫の音」を人の声と同様に言語脳で聞いているのではないかということです。

「虫の音」と同様に、日本人は言語と同様の左脳で聴き、西洋人は楽器や雑音と同じく右脳で聴いている音は他に「波」「風」「雨の音」「小川のせせらぎ」などがあるそうです。 日本人はよく情緒的といわれています。それは、自然の音を雑音として認識するのではなく、自然から発せられている言葉として認識してることからなのでしょうか。

「虫の音」と同様に、日本人は言語と同様の左脳で聴き、西洋人は楽器や雑音と同じく右脳で聴いている音は他に「波」「風」「雨の音」「小川のせせらぎ」などがあるそうです。 日本人はよく情緒的といわれています。それは、自然の音を雑音として認識するのではなく、自然から発せられている言葉として認識してることからなのでしょうか。

以上の様な仮説がされていました、イタリア語、ポルトガル語、スペイン語は発音の面では日本語とよく似ていますが、母音主体であっても母音一つ一つが意味を待っている言葉ではありません。

日本語以外の言語では単一母音は有意語をほとんど持ちません。母音の二つ以上の組み合わせからなる有意語は更に日本語では豊富ですが他言語では非常に数が少ないです。また、すべての開音節では母音で終わることから、日本語における母音のウエイトがとても大きいことが分かっています。

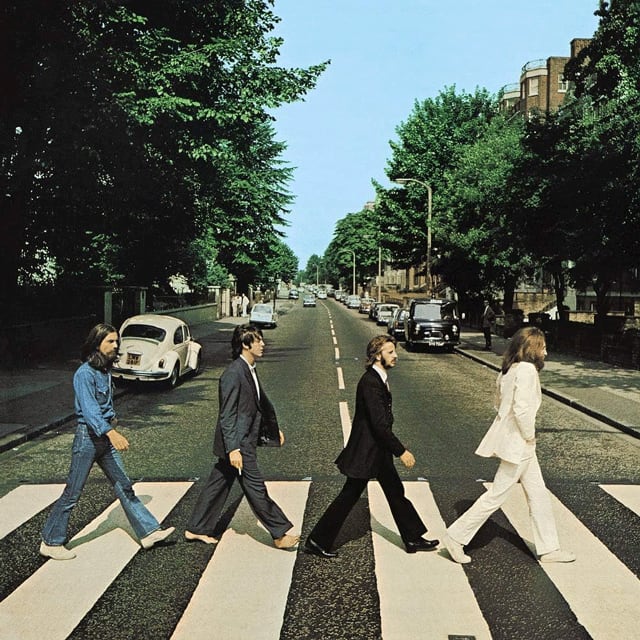

The Beatles Abbey Road 「Sun King」

Beatles大好きな筆者は発売当時からビートルズのアルバム、アビーロードに収録されている「Sunking」のイントロに流れているのはコウロギの鳴き声ですかそれとも楽器による演奏かは定かではないが。。。西洋人には聴こえないと言われる虫の音を何故加えたのであろうか・・・・疑問でもある?

丁度此の頃のLP盤から擬似的なステレオ録音ではなく現在の様な演奏者の位置がわかるような録音になり音響テクノロジーも進歩した様だが、レコード会社により音質はさまざまであり、特に好んだレーベルはVerve Recordsの音質は良好で良いJAZZ演奏も優れていたと思う。

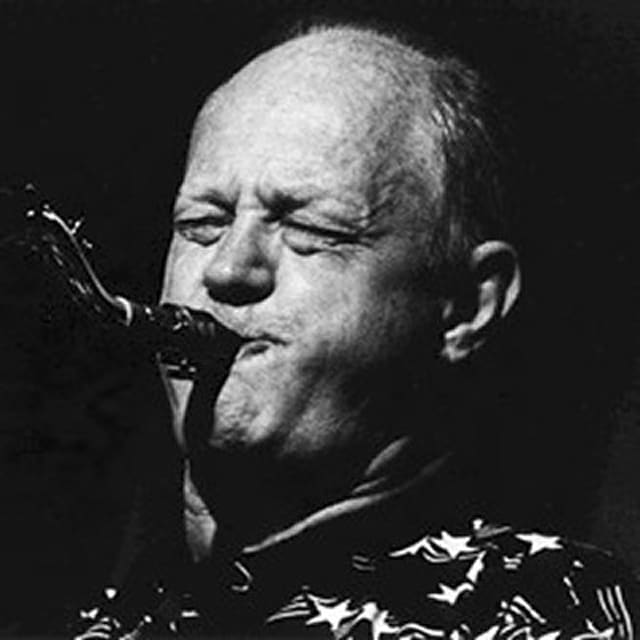

今日は未だ現役であるジャズ・サクソフォーン奏者で重鎮のドン・メンザ(Don Menza、1938年4月22日 - )のジャズを紹介します。アメリカ合衆国の編曲家、そして作曲家、 ドン・メンザは、ダイナミックで独特のサウンドとソロスタイルを持つ強力なテナーサックス奏者です。1936年にニューヨーク州バッファローで生まれたメンザは、13歳からテナーサックスを吹き始めた。除隊後はメイナード・ファーガソン楽団にソリスト兼編曲者として在籍した(1960~1962年)。ダイナミックで独特のサウンドとソロスタイルを持つ強力なテナーサックス奏者です。1936年にニューヨーク州バッファローで生まれたメンザは、13歳からテナーサックスを吹き始めた。除隊後はメイナード・ファーガソン楽団にソリスト兼編曲者として在籍した(1960~1962年)。現在ドン・メンザはバッファロー・ミュージックの殿堂入りを果した。今も立派な現役演奏者でもある事も凄い。

彼はカリフォルニアに定住し、エルビン・ジョーンズ(1969年)、ルイ・ベルソンとともに教育者として、またスタジオで働いてきました。ドン・メンザはあまりにも少ないレコードしか残していないが、ドイツの『サバ』(1965年)、『ディスクワッシャー』(1979年)、『リアルタイム』、そしてパロアルト(後者の2つは1981年)でリーダーとしてレコーディングを行った。ドンは、ジョニー・カーソンとともにトゥナイト・ショー・バンドの長年のメンバーでしたそうです。

今回の紹介する同様の叙情的な感覚がフランク・ストラッツェリの演奏にも吹き込まれています。そしてその伝統は、彼の絶妙な口調に特に際立っています。ストラッツェリのような温かく繊細なタッチを持ったピアニストはほとんどいません。歌手は皆、伴奏に優れた感性を持つピアニストだけと仕事をする喜びを知っています。この美しいバラードのアルバムを聴いた後、私はただこう言うしかありません。温かく、柔らかく、優しく、感動的です。それは歌います。

フランク・ストラッツェリ(Frank Strazzeri、1930年4月24日 - 2014年5月9日)は、アメリカのジャズ・ピアニスト。彼はニューヨーク州ロチェスターで生まれました。ストラッツェリは12歳でテナーサックスとクラリネットを始め、その後すぐにピアノに転向しました。彼はイーストマン音楽学校に通い、その後 1952 年にロチェスターのナイトクラブでハウス ピアニストとして就職しました。その間、ロイ エルドリッジやビリー ホリデイなどの訪問ミュージシャンに同行しました。

彼は 1954 年にニューオーリンズに拠点を移し、ディキシーランド ジャズの環境でシャーキー ボナーノやアル ハートと演奏しましたが、それ以降の彼の主な焦点はビバップです。彼は1957年から1958年にチャーリー・ベンチュラと、1959年にウディ・ハーマンと共演し、1960年にロサンゼルスに移住した。 そこで彼は西海岸ジャズシーンでスタジオミュージシャンとして幅広く活動し、ジョー・ウィリアムズ、メイナード・ファーガソン、レス・ブラウン、エルヴィスらとツアーを行った。プレスリー! (1971–74)。彼はまた、エルヴィス・プレスリーとも共演しました 。

Don Menza & Frank Strazzeri / Ballads

1987年当時LPでのみ発売されたものが初CD化されたアルバムで当に60年代を思わせるJAZZの音が聞ける!

スイング&バラード両方に長けたテナー・マンと流麗でチャーミングなフレーズが魅力のピアニストの吟醸デュオ作品です!

ドン・メンザのオリジナル。スインガー&バラード双方に長けたテナー・マンの異色作。

1.Penthouse Serenade (Val Burton, Will Jason)

2.My Foolish Heart (Ned Washington, Vicotr Young)

3.You’re My Thrill (Jay Gorney, Sidney Clare)

4.Over the Rainbow (Yip Harburg, Harold Arlen)

5.Darn That Dream (Eddie DeLange, Jimmy van Heusen)

6.Soultrane (Tadd Dameron)

7.More than You Know (Billy Rose, Edward Eliscu, Vincent Youmans)

8.It's You or No One (Jule Styne, Sammy Cahn)

9.Guess I'll Hang My Tears out to Dry (Jule Styne, Sammy Cahn)

10.Smoke Gets in Your Eyes (Otto Harbach, Jerome Kern)

11.What's New (Johnny Burke, Bob Haggart)

12.Blues in the Dark(Frank Strazzeri, Don Menza)

Don Menza (ts)

Frank Strazzeri (p)

Recorded at Perpinya

Studio, Barcelona, March 29, 1987

メイナード・ファーガソン、スタン・ケントン、バディ・リッチなど数多くのオーケストラで腕を磨いたサックス奏者がドン・メンザです。このアルバムは盟友のピアニスト、フランク・ストラゼリとのデュオによるバラード集。

メンザもストラゼリもバラードの名手として知られるだけに、内容は極上の一言に尽きます。(4)や(10)などの超有名曲を筆頭に、溢れんばかりの歌心を披露します。

極め付けは評論家で作詞家としても知られるジーン・リースが、

“warm and soft and gentle and moving"と賞賛した至福のコラボレーションを、楽しみました。

先日補修した筆者のGOODMANS AXIOM 80の箱のバッフル面を修復させジャズ音楽を試聴するが、以前と比べ随分メリハリは良くなって様である、以前と比べ低域がボケることも無くしっかりトレースする様に変化した事は大変嬉しいことでもある。以前黒人が叩く乾いたスネアー等の太鼓の音の再生にはジムラン等の音の様には鳴らないがそれでも今回の様な何方かと言えば品の良い欧州の感じのジャズは実に味わい深い鳴り方をする、若い頃夢中になって聴いた当時のJAZZ音楽を聴くのが楽しくなった様でもある。

一番の音質が変化してた音は以前に比べ打楽器の音のキレは向上したが、所詮乾いたキレのある太鼓の音は欧州英国のユニットにはこれが限界の音の様に思う。一方弦を擦る音は正にTANNOYユニットの独壇場である。自宅で音楽を聴くのはお得意の音が聴けるソフトが多くなる様である。AXIOM 80の箱のバッフル面を補修して結果い何時もとと同じ音量で聴くが隣の部屋での低音の音量が若干増して様に思う、間違いなく音質は変化した様である。

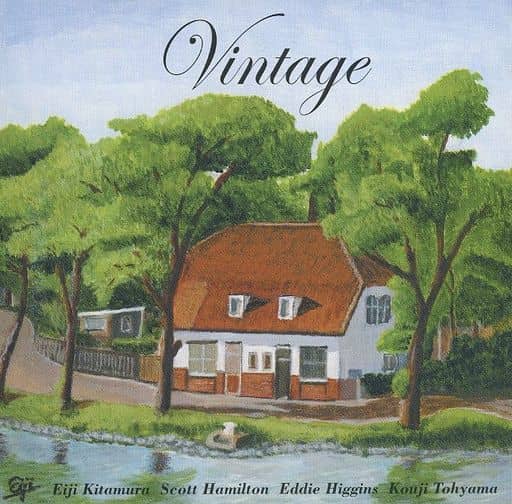

最近のお好みは癖の少ないブレンドの淹れたての美味しい珈琲と共に頂きながら、筆者の好きなスコット・ハミルトン(ts)との共演の北村英治(ci)のアルバム「Vintage」エディ・ヒギンズ(p)と熟成したメンバーでコクのあるまろやかジャズは何時迄も聴き続けたいと思う音が鳴った。ブラボー!

つながりますね。

現役で聴かれてたのですね。

私のころは解散後位が中学生でしたので、

兄姉がいる友人は先取りしてましたが、

ポータブル・プレーヤーで、シングル盤が

関の山でした。

個人的な妄想ですが、小野洋子さんが、

ジョンにコオロギの鳴き声は情緒的だから

効果音に入れてみたらどうかと提案?

してみたとか。ビートルズはそういう

意味では結構実験的なお遊びも

リヴォルバーとかSGTぺパーズ

あたりからしてますので、これは

あくまでも個人的な妄想です。

エヴィデンスはありませんので

あしからずです。

この曲昼間聴いても頭の中はいつも

秋の夜長になってしまいます(笑)。

Don Menza & Frank Strazzeri / Balladsは

フレッシュ・サウンド・レーベル

だったので、リイッシューかと思って

いたら、新録音だったのですね。

驚いたことに配信にあったので2度

びっくりしました。

今度、聴いてみることにします。

JAZZアルバムの紹介ありがとう

ございました。

今朝のブログで興味ある虫の声をGoogleのGeminiにきいてみましたらそれらしい回答でしたので、お知らせします。

具体的には、以下の2種類の虫の鳴き声が確認できます。

コオロギかキリギリス

これらの虫の鳴き声は、曲の冒頭から約10秒間の間、聞くことができます。

ビートルズのアビーロード収録の「Sun King」イントロには虫の鳴き声が含まれています。

証拠

ジョージ・マーティンの証言: プロデューサーのジョージ・マーティンは、インタビューでイントロに虫の鳴き声を使ったことを認めています。

EMIのエンジニアの証言: 当時アビー・ロード・スタジオで働いていたエンジニア、ピーター・ブラウンも、虫の鳴き声は自然な音で収録されたと証言しています。

音質: イントロの虫の鳴き声は、本物の虫の鳴き声と一致する音質とリズムを持っています。

異論

一部の人々は、イントロの虫の鳴き声は楽器による演奏であると主張しています。しかし、この説を支持する明確な証拠はありません。

結論

以上の証拠から、「Sun King」イントロの虫の鳴き声は本物の虫の鳴き声であると結論付けられます。

補足:

虫の種類は特定されていませんが、コオロギの可能性が高いと考えられています。

虫の鳴き声は、曲の雰囲気をより自然でリラックスしたものにする効果があります。

との回答でした。

虫の話は面白く、想像の世界ではあるが縄文時代から引き継がれる

我々日本人DNAとの近隣諸国との違いがあるのかも知れませんね!

最近新しいテクノロジーで石器時代から縄文時代の事実が

徐々に明らかにされてます、我々の幼少期に学んだ歴史も

次々に新しい事実が発表されそのニュースも注目されてます。

アビーロードのSun Kingの詳しい事を教えていただきありがとうございます。

Beatlesは高校生の頃夢中になって聴いた記憶がある、

当時はBeatles等を好む学生は不良と言われた時代です

小遣いを全てをLP盤に捧げた時代でもあり、

また当時は友達に敬遠されたJAZZ音楽のバリトンサックスのジェリーマリガンに夢中でした。

24歳頃からJ.S.バッハに目覚めヴァロック音楽が多く聴く程度でした。

40歳頃からは一時音楽は車のFM程度で過ごし、

当時ある放送局とのお付き合いで少しばかりのラジオ番組の

2トラ38のオープンレールを今も大切に保管します。

退職後音楽とオーディオは出戻り組で、又楽しんでいます。

今後とも宜しくご指導ください。