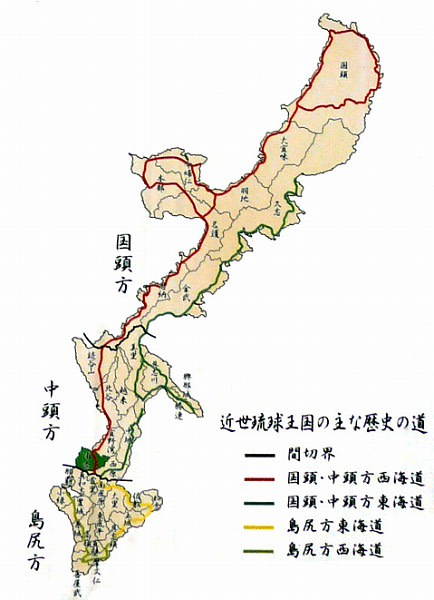

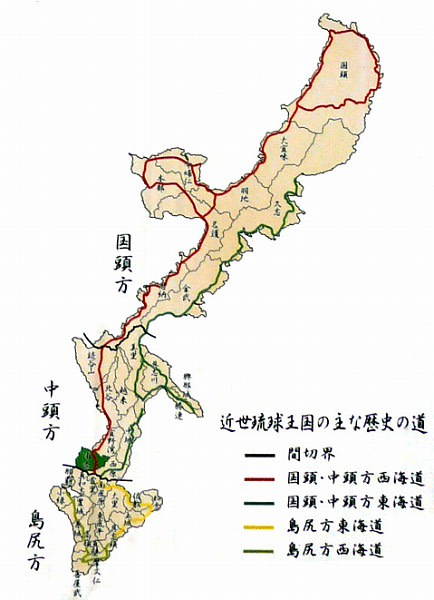

琉球古道を歩いてみようシリーズ。

(前回は中頭方東海道)

ホントは国頭方西海道を先に行ったんだけど、

明日から「琉球オペラ・アオリヤエ」が始まるので

関連して、中頭方西海道(尚寧王の道)を!

浦添尚家の尚寧が王位についた時、

実家の浦添と首里とを行き来しやすくするために

首里城⇔浦添グスクを整備しました。

(※西海道自体は国頭まで続きます)

首里城スタートで浦添グスクを目指します。

中城御殿の脇を通って下之道(しむぬみち)を行きます。

中城御殿の角は耳切り坊主の出現ポイントとして

ミステリースポットの1つ。

途中に、三平等のおおあむしられの一人、

首里のおおあむしられが司る由緒ある安谷川御嶽(あがにがーうたき)。

続いて、仲田殿内(なかだどぅんち)跡にある玉那覇味噌醤油店。

ウチナー紀聞で紹介してた!

(テンションあがる(笑))

首里城下町で敷地が広くて立派な石垣の家があれば

かなりの確率で士族の家かもしれません。

そんな民家の隙間にポンっとあった安谷川(あだにがー)。

カー(泉)です。

旅人はここで旅の汚れを洗い清めてから

首里に入って行ったのだとか。

そのまま下ると儀保交差点に出ます。

首里と浦添の境目でもある太平橋。

薩摩侵攻の時の最後の砦にもなった戦場。

…あれ、川も橋も思ってたより小さかった

そして1番の難所のフェーヌヒラとニシノヒラの2つの急 な坂道。

な坂道。

途中、浦添御殿の墓に寄り道したら、

マジムンを閉じ込めているという経塚の碑前を通ります。

さて、ゴールの浦添グスクももうすぐそこ。

安波茶橋エリアは整備も行き届いていて

いい雰囲気でした。

途中、Y字路になってて左が西海道なのですが

目前の浦添グスクを目指して右へ行きます。

そして浦添中学校(番所跡・龍福寺跡)、小学校の前を通って

浦添グスクへ!

ワタシの記憶では草ボーボーで

鬱蒼としてた浦添グスク(前の碑側)だったんですが

スッキリして雰囲気ががらっと変わっててビックリでした。

(碑を見るまでグスクのどこなのか分からなかった )

)

今回の西海道の道のりも、特に浦添に入ってからは

案内板や表示があるので御安心あれ。

(浦添市教育委員会がリーフレットも作っていますヨ)

本当はもっと細々としたポイントがいっぱいあるのですが

是非、春の歴史ハイキングでお確かめ下さい

今日もご訪問ありがとうございます。

ぽちっと↑クリック応援してくれたら嬉しいです☆

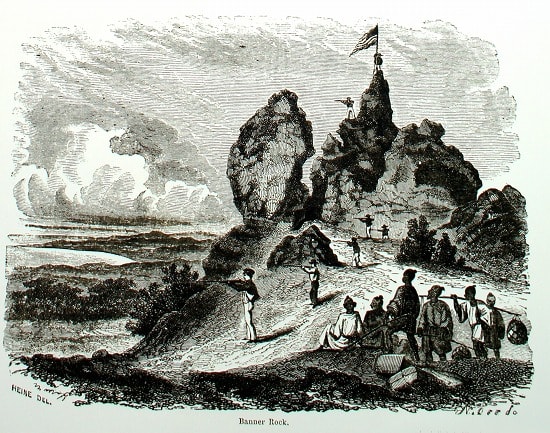

ところで浦添グスクの為朝岩、なんかしてない??

足場が組まれているような…。

遠目に眺めつつ近くまで行けてないので気になってマス。

している時に結婚&尚真出産、

している時に結婚&尚真出産、

な坂道。

な坂道。

」

」