2日目 平成30年12月2日(日)

朝食は、ホテルのバイキング。

時間に余裕があれば、もう少し食べたかった。

家庭料理中心ですが、秋田の名物、稲庭うどんやとんぶりも出ていました。

最近のカジュアルなビジネスホテルの朝食バイキングではデザートが姿を消してきていますが、既製品ですが出ていました。

昨日とは打って変わって、青空が広がり始めている朝です。

奥羽本線・男鹿線下り 普通 男鹿行

男鹿線は秋田市にある追分駅と秋田県男鹿市にある男鹿駅を結ぶ、26.4kmの東日本旅客鉄道の路線です。

全列車が奥羽本線秋田駅との間を直通していて、奥羽本線秋田駅・追分駅間を含む秋田駅・男鹿駅間には「男鹿なまはげライン」の愛称が付いています。

なまはげは本来、鬼とは無縁の来訪神であったものが、近代化の過程で鬼文化の一角に組み込まれ、変容してしまったという説があるそうです。『泣いた赤鬼』のような、赤(ジジナマハゲ)と青(ババナマハゲ)の一対となっていることがありますが、いつ頃からあるのかは不明だそうです。

男鹿線の主力車両キハ40系車両にも、両方のイラストが描かれています。

2両編成。日曜日と言うこともあってか、乗客はほとんどいません。

秋田 07:42発

秋田駅を出発すると、右手に「秋田運転支所跡地」につくられたJR東日本「秋田泉太陽電池発電所」が見えます。

敷かれていたレールをそのままパネルの基礎として再利用・有効活用しているため、建設費用が低く抑えられたそうです。

秋田貨物駅。

年代的には「JR土崎工場」と呼んだ方がピント来ますが、秋田総合車両センターが見えてくると間もまなく土崎駅に着きます。

土崎 07:49着 07:50発

一日平均乗車人員は、秋田県内では秋田駅に次いで第2位。

1970年(昭和45年)、東北地方のスーパーである当時の伊徳(秋田県大館市)、かくだい食品(山形県米沢市)、つるまい(秋田県本荘市)、マルイチ(山形県酒田市)、マルトミ(福島県会津若松市)、ヤマザワ(山形県山形市)に新潟県の堀川蒲鉾工業とジャスコを含む8社で「東北ジャスコチェーン」を設立。その流れをくむ「マックスバリュ東北」の本社はここにあります。

駅を出ると秋田港への支線が分かれ、なだらかな丘陵沿いに進むと上飯島駅に着きます。

上飯島 07:53着 07:54発

左手に国道7号が並行、石油を燃料とする東北電力秋田火力発電所の煙突が左手に見えます。

追分 07:58着 08:00発

駅を出ると暫く電化されている奥羽本線と並行します。

左に大きくカーブし、男鹿半島に進んでいきます。

出戸浜 08:05着 08:06発

かつては相対式2面2線の駅でしたが、現在は1面1線の無人駅。旧上りホームが残っています。

男鹿線の駅数は、起点駅の追分駅(奥羽本線所属)を含むと9駅ですが、男鹿線所属駅に限定した場合8駅となります。

その8駅の駅名標は、2013年(平成25年)10月1日から3カ月間開催された「秋田デスティネーションキャンペーン」に向けて、前年に『なまはげと日本海』をコンセプトに「なまはげ」と「荒々しい海」「灯台」「漁船」をデザインしたものに改修されました。

出戸浜駅を出た列車は暫く直進します。

左手に潟上市役所の庁舎が見えてくると、列車は緩やかに左にカーブして上二田駅に着きます。

上二田 08:10着 08:10発

駅名標のデザインは同じです。

地図を見るとおり海岸線に沿って進んでいますが、防風林や住宅地の中を通っているので、景色が良いとは決して言えません。

二田 08:14着 08:15発

潟上市を構成する旧天王町の中心駅で現在は1面2線のみですが、かつては側線などがあったことが想像される駅です。

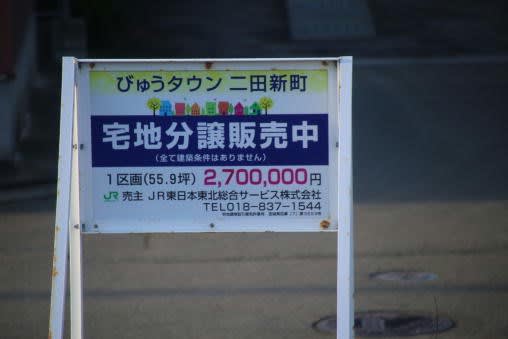

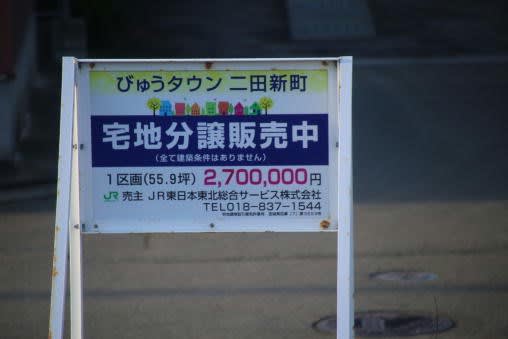

JRの敷地だったところでしょうか、駅舎と反対側にはこんな看板が。

結構建物が建っていました。

まだかまだかと待ち遠しかった「寒風山」が右手に見えてきました。

天王 08:18着 08:19発

正面に、江戸城を築城した太田道灌の末裔である太田善兵衛政唯が開基した「自性院」と「寒風山」が見えます。

天王駅を出て間もなく、八郎潟と日本海を結ぶ船越水道に架かる八郎川橋梁を渡ります。

八郎潟の干拓工事が盛んな頃は工事関係の船がここを行き来したので、船が通る時は橋桁の一部がエレベーター式に上昇するように、コンクリート製の橋桁のうち1ブロックだけが鉄製橋桁になっていましたが、今は改修されて名残りはほとんど残っていません。

そもそも、「八郎潟」は、秋田県にある湖で面積220平方キロメートルと、その面積は琵琶湖に次ぐ第2位ででしたが、大部分が干拓によって陸地化され、陸地部分が大潟村になっています。現在の面積は18位で、八郎湖や八郎潟残存湖といった別名でも呼ばれていますが、行政的に「八郎潟」とは狭義の八郎潟調整池のことを指し、干拓前の八郎潟の範囲にある八郎潟調整池、東部承水路、西部承水路の総称を「八郎湖」としているようです。

八郎潟と日本海を結ぶ船越水道には3本の橋が架かっていて、河口側から、国道の男鹿大橋、県道の八竜橋、JR男鹿線の八郎川橋梁となっています。

男鹿大橋は江川漁港と河口の間にあるため漁船の往来に支障がないよう、アーチ状になっていますが、八竜橋と八郎川橋梁は船の行き来に配慮する必要がなく、水面上ギリギリの高さになっています。

八郎川橋梁の上流側には、八郎潟を大潟村の農業用水として利用するための防潮水門が作られていて、もともとは汽水湖であったものが現在は淡水湖になっています。

船越 08:22着 08:22発

かつて貨物を扱っていたこともあり、島式ホーム1面2線でしたが現在は単式ホーム1面1線となっています。長いホームに当時の面影を見ます。

男鹿線はローカル線でありながら、平日朝夕の時間帯はキハ40系5両編成で運転される列車もあるそうです。なお、過去には7両編成と全国的にも珍しい長編成が存在したそうで、その名残か「7」停止位置目標が残っています。

貨物扱い廃止に伴い行き違い設備が撤去された跡は、大半が宅地となっています。

右手に男鹿市の水田を見ながら進みます。

脇本 08:27着 08:27発

2001年(平成13年)にタンクローリー輸送に切り替えられるまで、て申川油田から地下のパイプラインで運ばれてきた原油は、ここで専用貨車に積まれ輸送していたそうで、パイプラインの設備は撤去されてありませんが、側線跡と広い構内に往時の面影を残しています。

脇本駅を出たところで右手に見える寒風山。

山頂の回転展望台などが手に取るように見えます。

このあと列車は、左に右に、そしてまた左にカーブすると男鹿線内唯一の男鹿トンネルをくぐります。

羽立 08:33着 08:34発

島式1面2線だった名残が見える羽立駅。

駅を出て左に大きく曲がると、急に視界が開けてきます。

大正初めに男鹿線の前身である、国鉄船川線を敷設する際築かれた旧船川線防波堤でしょうか。海面の埋め立て前は前面に海が広がっていました。使われている石は輝石安山岩の「男鹿石」。寒風山の麓で採掘されているために「寒風石」とも呼ばれています。

直線に入ると間もなく男鹿駅に到着です。

男鹿 08:38着

つづく

朝食は、ホテルのバイキング。

時間に余裕があれば、もう少し食べたかった。

家庭料理中心ですが、秋田の名物、稲庭うどんやとんぶりも出ていました。

最近のカジュアルなビジネスホテルの朝食バイキングではデザートが姿を消してきていますが、既製品ですが出ていました。

昨日とは打って変わって、青空が広がり始めている朝です。

奥羽本線・男鹿線下り 普通 男鹿行

男鹿線は秋田市にある追分駅と秋田県男鹿市にある男鹿駅を結ぶ、26.4kmの東日本旅客鉄道の路線です。

全列車が奥羽本線秋田駅との間を直通していて、奥羽本線秋田駅・追分駅間を含む秋田駅・男鹿駅間には「男鹿なまはげライン」の愛称が付いています。

なまはげは本来、鬼とは無縁の来訪神であったものが、近代化の過程で鬼文化の一角に組み込まれ、変容してしまったという説があるそうです。『泣いた赤鬼』のような、赤(ジジナマハゲ)と青(ババナマハゲ)の一対となっていることがありますが、いつ頃からあるのかは不明だそうです。

男鹿線の主力車両キハ40系車両にも、両方のイラストが描かれています。

2両編成。日曜日と言うこともあってか、乗客はほとんどいません。

秋田 07:42発

秋田駅を出発すると、右手に「秋田運転支所跡地」につくられたJR東日本「秋田泉太陽電池発電所」が見えます。

敷かれていたレールをそのままパネルの基礎として再利用・有効活用しているため、建設費用が低く抑えられたそうです。

秋田貨物駅。

年代的には「JR土崎工場」と呼んだ方がピント来ますが、秋田総合車両センターが見えてくると間もまなく土崎駅に着きます。

土崎 07:49着 07:50発

一日平均乗車人員は、秋田県内では秋田駅に次いで第2位。

1970年(昭和45年)、東北地方のスーパーである当時の伊徳(秋田県大館市)、かくだい食品(山形県米沢市)、つるまい(秋田県本荘市)、マルイチ(山形県酒田市)、マルトミ(福島県会津若松市)、ヤマザワ(山形県山形市)に新潟県の堀川蒲鉾工業とジャスコを含む8社で「東北ジャスコチェーン」を設立。その流れをくむ「マックスバリュ東北」の本社はここにあります。

駅を出ると秋田港への支線が分かれ、なだらかな丘陵沿いに進むと上飯島駅に着きます。

上飯島 07:53着 07:54発

左手に国道7号が並行、石油を燃料とする東北電力秋田火力発電所の煙突が左手に見えます。

追分 07:58着 08:00発

駅を出ると暫く電化されている奥羽本線と並行します。

左に大きくカーブし、男鹿半島に進んでいきます。

出戸浜 08:05着 08:06発

かつては相対式2面2線の駅でしたが、現在は1面1線の無人駅。旧上りホームが残っています。

男鹿線の駅数は、起点駅の追分駅(奥羽本線所属)を含むと9駅ですが、男鹿線所属駅に限定した場合8駅となります。

その8駅の駅名標は、2013年(平成25年)10月1日から3カ月間開催された「秋田デスティネーションキャンペーン」に向けて、前年に『なまはげと日本海』をコンセプトに「なまはげ」と「荒々しい海」「灯台」「漁船」をデザインしたものに改修されました。

出戸浜駅を出た列車は暫く直進します。

左手に潟上市役所の庁舎が見えてくると、列車は緩やかに左にカーブして上二田駅に着きます。

上二田 08:10着 08:10発

駅名標のデザインは同じです。

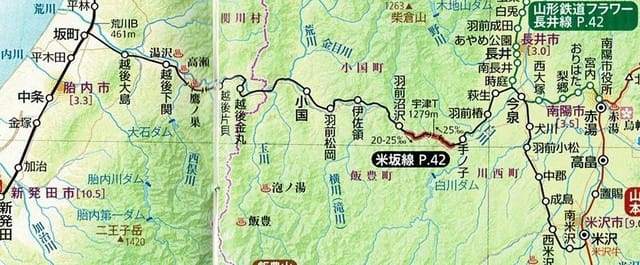

地図を見るとおり海岸線に沿って進んでいますが、防風林や住宅地の中を通っているので、景色が良いとは決して言えません。

二田 08:14着 08:15発

潟上市を構成する旧天王町の中心駅で現在は1面2線のみですが、かつては側線などがあったことが想像される駅です。

JRの敷地だったところでしょうか、駅舎と反対側にはこんな看板が。

結構建物が建っていました。

まだかまだかと待ち遠しかった「寒風山」が右手に見えてきました。

天王 08:18着 08:19発

正面に、江戸城を築城した太田道灌の末裔である太田善兵衛政唯が開基した「自性院」と「寒風山」が見えます。

天王駅を出て間もなく、八郎潟と日本海を結ぶ船越水道に架かる八郎川橋梁を渡ります。

八郎潟の干拓工事が盛んな頃は工事関係の船がここを行き来したので、船が通る時は橋桁の一部がエレベーター式に上昇するように、コンクリート製の橋桁のうち1ブロックだけが鉄製橋桁になっていましたが、今は改修されて名残りはほとんど残っていません。

そもそも、「八郎潟」は、秋田県にある湖で面積220平方キロメートルと、その面積は琵琶湖に次ぐ第2位ででしたが、大部分が干拓によって陸地化され、陸地部分が大潟村になっています。現在の面積は18位で、八郎湖や八郎潟残存湖といった別名でも呼ばれていますが、行政的に「八郎潟」とは狭義の八郎潟調整池のことを指し、干拓前の八郎潟の範囲にある八郎潟調整池、東部承水路、西部承水路の総称を「八郎湖」としているようです。

八郎潟と日本海を結ぶ船越水道には3本の橋が架かっていて、河口側から、国道の男鹿大橋、県道の八竜橋、JR男鹿線の八郎川橋梁となっています。

男鹿大橋は江川漁港と河口の間にあるため漁船の往来に支障がないよう、アーチ状になっていますが、八竜橋と八郎川橋梁は船の行き来に配慮する必要がなく、水面上ギリギリの高さになっています。

八郎川橋梁の上流側には、八郎潟を大潟村の農業用水として利用するための防潮水門が作られていて、もともとは汽水湖であったものが現在は淡水湖になっています。

船越 08:22着 08:22発

かつて貨物を扱っていたこともあり、島式ホーム1面2線でしたが現在は単式ホーム1面1線となっています。長いホームに当時の面影を見ます。

男鹿線はローカル線でありながら、平日朝夕の時間帯はキハ40系5両編成で運転される列車もあるそうです。なお、過去には7両編成と全国的にも珍しい長編成が存在したそうで、その名残か「7」停止位置目標が残っています。

貨物扱い廃止に伴い行き違い設備が撤去された跡は、大半が宅地となっています。

右手に男鹿市の水田を見ながら進みます。

脇本 08:27着 08:27発

2001年(平成13年)にタンクローリー輸送に切り替えられるまで、て申川油田から地下のパイプラインで運ばれてきた原油は、ここで専用貨車に積まれ輸送していたそうで、パイプラインの設備は撤去されてありませんが、側線跡と広い構内に往時の面影を残しています。

脇本駅を出たところで右手に見える寒風山。

山頂の回転展望台などが手に取るように見えます。

このあと列車は、左に右に、そしてまた左にカーブすると男鹿線内唯一の男鹿トンネルをくぐります。

羽立 08:33着 08:34発

島式1面2線だった名残が見える羽立駅。

駅を出て左に大きく曲がると、急に視界が開けてきます。

大正初めに男鹿線の前身である、国鉄船川線を敷設する際築かれた旧船川線防波堤でしょうか。海面の埋め立て前は前面に海が広がっていました。使われている石は輝石安山岩の「男鹿石」。寒風山の麓で採掘されているために「寒風石」とも呼ばれています。

直線に入ると間もなく男鹿駅に到着です。

男鹿 08:38着

つづく