今回の研究では、独自の理論モデルを用いて、天の川銀河における主要な元素の循環過程を調査。

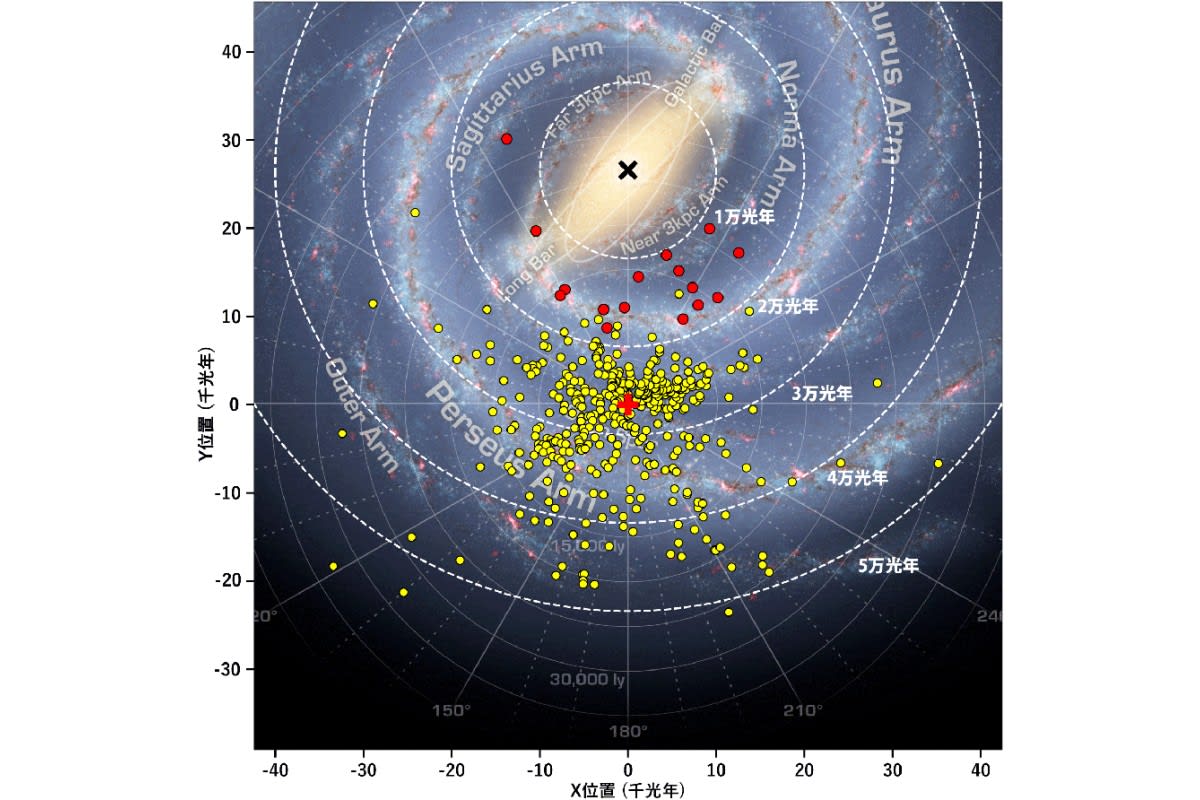

その結果、太陽系は約46億年前に現在の位置よりも1万光年ほど銀河中心に近い領域で誕生し、長い年月をかけて現在の位置まで移動しながら進化してきたことが示唆されました。

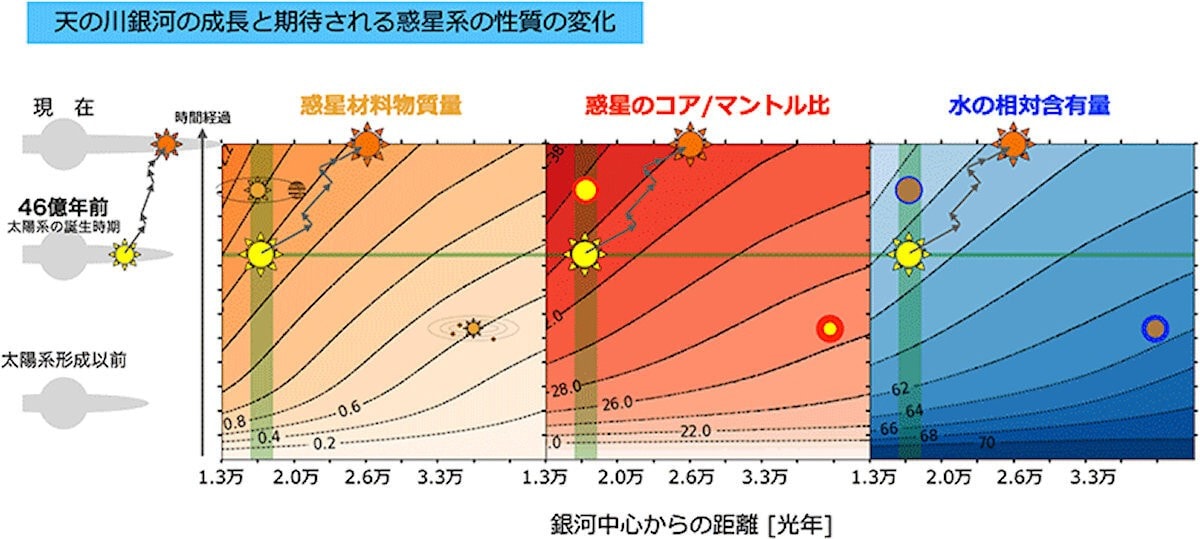

さらに、この研究では天の川銀河全体における惑星材料物質の分布の予測にも成功。

これにより、天の川銀河の内側では大型の惑星が形成されやすく、一方外側では水を豊富に含む小さな岩石惑星が多数できる可能性が示唆されたそうです。

この研究成果は、鹿児島大学 天の川銀河研究センターの馬場淳一特任準教授、神戸大学大学院 理学研究科の斎藤貴之準教授、国立天文台 科学研究部の辻本拓司助教たちの共同研究チームによるもの。

11月14日に鹿児島大学、神戸大学、国立天文台の3者が共同で発表し、詳細は英国王立天文学会が刊行する天文学術誌“Monthly Notices of the Royal Astronomical Society”に掲載されました。

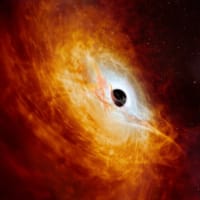

そこから、恒星内の核融合や超新星爆発、中性子星同士の合体などのプロセスを経て、それぞれの銀河における重元素量(※)が増加する進化が起こっていきました。

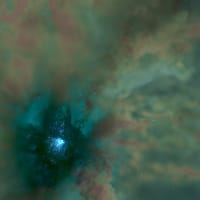

銀河中心領域の上下に膨らんだバルジ内では、余りにも星が密集しているので、夜でも昼間のように明るいと言われています。

そう、それだけ星が多いと超新星爆発などの発生頻度も高くなってくるので、中心部の方が“郊外”よりも重元素の量が早く増えることになります。

これまで、太陽系は天の川銀河において中心から2万4000光年~2万7000光年離れた郊外で誕生し、中心からの距離を大きく変えることなく公転してきたと考えられてきました。

でも、およそ46億年前に郊外で誕生した惑星系にしては、重元素の含まれる割合がとても多いことが分かってきたんですねー

その割合の高さから考えると、より中心部に近い星の過密地帯(棒状構造の回転範囲とされる)で生まれた可能性があると提唱する研究成果が報告されています。

それと同時に、天の川銀河の様々な場所で、どのような惑星系が誕生する可能性があるのかも推定しています。

太陽のような小質量星の場合、核融合反応は水素からヘリウムでほぼ終わり、最終盤にヘリウムの暴走的な核融合反応であるヘリウムフラッシュが起きて、炭素までは生成されると考えられています。

それに対して、質量が太陽の8倍以上の大質量星は、その先も核融合反応を続け、宇宙で最も安定した元素である鉄までが生成されます。

ただ、鉄より重い元素は恒星の中心部では生成されないんですねー

それは、鉄の核融合反応ではエネルギーが放出されないので、鉄を生成するようになった恒星は自重を支えきれずに超新星爆発を起こしてしまうからです。

このため、鉄よりも重い元素は超新星爆発などの激しい現象にともなって生成されると考えられています。

つまり、銀河内の重元素の供給過程は、どれだけの質量の星が、どの数だけ、そしてどれだけのペースで誕生したかで変わってくることになります。

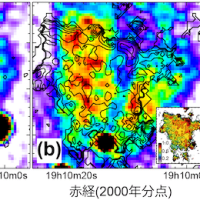

星形成の歴史によって、宇宙空間に存在する元素の組成が異なることから、同じ銀河内でも領域によって元素の種類と量に差異が生じてきます。

特に、天の川銀河の中心部では重元素が多く、活発な星形成が行われているようです。

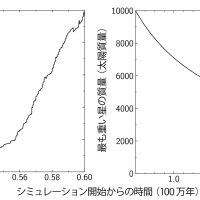

約46億年前の太陽系の重元素量に合う領域を探しています。

その結果、46億年前に太陽系と同じ重元素量に達しているのは、天の川銀河の中心から約1万6千光年の領域だと判明。

これにより、太陽系は現在よりも約1万光年ほど内側で形成された可能性が示唆されました。

もし、太陽系が現在よりも天の川銀河の中心近くで生まれて留まり続けていた場合は、今よりも頻繁に巨大ガス雲と遭遇したり、近隣の超新星爆発からの強力な宇宙線に晒され、生命の誕生や進化に影響があった可能性があります。

このような、まるで地雷地帯のような危険領域を通り抜けて、外側へ向かい運よく郊外まで避難できたから、地球の生命は安全な環境で生存できるようになったとも考えられます。

さらに、今回の研究では、天の川銀河の化学進化から、銀河内で形成される惑星系の多様性の予測も得られています。

天の川銀河の内側ほど惑星の材料物質が豊富なことから、巨大ガス惑星を持つ惑星系が誕生しやすい可能性があります。

同じく内側ほど鉄の相対含有量も高いので、鉄コアの大きな岩石惑星が形成される可能性があり、外側では水の豊富な惑星系が誕生する可能性があるそうです。

もし、太陽系が全く異なる場所で誕生していた場合、含まれる重元素の組成も全く異なることが予想され、それに応じて惑星系の形成や生命の発生も異なっていたかもしれません。

今後の研究により、天の川銀河の詳しい構造や成り立ちが解明されると、太陽系の大移動についての手掛かりや疑問に対する答えが得られるかもしれません。

こちらの記事もどうぞ

その結果、太陽系は約46億年前に現在の位置よりも1万光年ほど銀河中心に近い領域で誕生し、長い年月をかけて現在の位置まで移動しながら進化してきたことが示唆されました。

さらに、この研究では天の川銀河全体における惑星材料物質の分布の予測にも成功。

これにより、天の川銀河の内側では大型の惑星が形成されやすく、一方外側では水を豊富に含む小さな岩石惑星が多数できる可能性が示唆されたそうです。

この研究成果は、鹿児島大学 天の川銀河研究センターの馬場淳一特任準教授、神戸大学大学院 理学研究科の斎藤貴之準教授、国立天文台 科学研究部の辻本拓司助教たちの共同研究チームによるもの。

11月14日に鹿児島大学、神戸大学、国立天文台の3者が共同で発表し、詳細は英国王立天文学会が刊行する天文学術誌“Monthly Notices of the Royal Astronomical Society”に掲載されました。

|

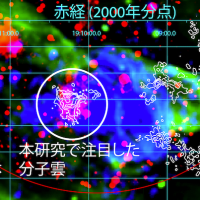

| 図1.今回の研究の概念図。現在、太陽系は天の川銀河の中心から約2万7000光年先に位置しているが、誕生時には1万光年ほど銀河中心に近かった可能性が高い。現在の太陽系の位置に関しては、2万5000光年前後や2万6000光年弱など複数の説があるが、今回のリリースではこの値が採用されている。(Credit: NAOJ(出所:神戸大Webサイト)) |

太陽系は銀河中心近くで生まれていた

宇宙には最初、水素、ヘリウム、リチウムなどの軽い元素しか存在していませんでした。そこから、恒星内の核融合や超新星爆発、中性子星同士の合体などのプロセスを経て、それぞれの銀河における重元素量(※)が増加する進化が起こっていきました。

※.天文学では、水素とヘリウムよりも重い元素のことを“重元素”と呼び、水素に対する重元素の割合は重元素量と呼ぶ。重元素は恒星内部の核融合反応により生成され、恒星の死に伴い星間空間へと放出される。なので、星の生と死のサイクルが十分に繰り返されていない初期の宇宙では、現在の宇宙に比べて重元素量が低かったと考えられている。

重元素は、星が生まれ変わるごとに増加していくことから、こうした銀河内での元素の循環は“銀河化学進化”と呼ばれます。銀河中心領域の上下に膨らんだバルジ内では、余りにも星が密集しているので、夜でも昼間のように明るいと言われています。

そう、それだけ星が多いと超新星爆発などの発生頻度も高くなってくるので、中心部の方が“郊外”よりも重元素の量が早く増えることになります。

これまで、太陽系は天の川銀河において中心から2万4000光年~2万7000光年離れた郊外で誕生し、中心からの距離を大きく変えることなく公転してきたと考えられてきました。

でも、およそ46億年前に郊外で誕生した惑星系にしては、重元素の含まれる割合がとても多いことが分かってきたんですねー

その割合の高さから考えると、より中心部に近い星の過密地帯(棒状構造の回転範囲とされる)で生まれた可能性があると提唱する研究成果が報告されています。

銀河内の重元素の供給過程

今回の研究で目指しているのは、天の川銀河の化学進化の理論モデルを作り、太陽系が生まれた領域を解明すること。それと同時に、天の川銀河の様々な場所で、どのような惑星系が誕生する可能性があるのかも推定しています。

太陽のような小質量星の場合、核融合反応は水素からヘリウムでほぼ終わり、最終盤にヘリウムの暴走的な核融合反応であるヘリウムフラッシュが起きて、炭素までは生成されると考えられています。

それに対して、質量が太陽の8倍以上の大質量星は、その先も核融合反応を続け、宇宙で最も安定した元素である鉄までが生成されます。

ただ、鉄より重い元素は恒星の中心部では生成されないんですねー

それは、鉄の核融合反応ではエネルギーが放出されないので、鉄を生成するようになった恒星は自重を支えきれずに超新星爆発を起こしてしまうからです。

このため、鉄よりも重い元素は超新星爆発などの激しい現象にともなって生成されると考えられています。

つまり、銀河内の重元素の供給過程は、どれだけの質量の星が、どの数だけ、そしてどれだけのペースで誕生したかで変わってくることになります。

星形成の歴史によって、宇宙空間に存在する元素の組成が異なることから、同じ銀河内でも領域によって元素の種類と量に差異が生じてきます。

特に、天の川銀河の中心部では重元素が多く、活発な星形成が行われているようです。

なぜ太陽系は大移動できたのか

今回の研究では、それぞれで異なる星の進化プロセスを考慮した銀河化学進化モデルを構築。約46億年前の太陽系の重元素量に合う領域を探しています。

その結果、46億年前に太陽系と同じ重元素量に達しているのは、天の川銀河の中心から約1万6千光年の領域だと判明。

これにより、太陽系は現在よりも約1万光年ほど内側で形成された可能性が示唆されました。

もし、太陽系が現在よりも天の川銀河の中心近くで生まれて留まり続けていた場合は、今よりも頻繁に巨大ガス雲と遭遇したり、近隣の超新星爆発からの強力な宇宙線に晒され、生命の誕生や進化に影響があった可能性があります。

このような、まるで地雷地帯のような危険領域を通り抜けて、外側へ向かい運よく郊外まで避難できたから、地球の生命は安全な環境で生存できるようになったとも考えられます。

さらに、今回の研究では、天の川銀河の化学進化から、銀河内で形成される惑星系の多様性の予測も得られています。

天の川銀河の内側ほど惑星の材料物質が豊富なことから、巨大ガス惑星を持つ惑星系が誕生しやすい可能性があります。

同じく内側ほど鉄の相対含有量も高いので、鉄コアの大きな岩石惑星が形成される可能性があり、外側では水の豊富な惑星系が誕生する可能性があるそうです。

もし、太陽系が全く異なる場所で誕生していた場合、含まれる重元素の組成も全く異なることが予想され、それに応じて惑星系の形成や生命の発生も異なっていたかもしれません。

今後の研究により、天の川銀河の詳しい構造や成り立ちが解明されると、太陽系の大移動についての手掛かりや疑問に対する答えが得られるかもしれません。

こちらの記事もどうぞ