“炭酸(Carbonic acid / HOCOOH”)は飲み物から環境問題まで様々な場面に登場する身近な化合物です。

天文学で見れば、炭酸は生命の起源に関わる重要な有機化合物の素になった“プレバイオティック分子”の1つと考えられています。

でも、これまで“星間分子”として炭酸が発見されたことは一度もありませんでした。

今回の研究では、分子雲“G+0.693-0.027”の観測データから、星間分子として初めて炭酸を発見。

また、その存在量から、星間分子における炭酸の役割も推定できたそうです。

その性質上、大気中の二酸化炭素が海水に溶ければ海洋の酸性度が増加するので、炭酸は環境問題の1つである海洋酸性化の原因にもなります。

ただ、炭酸は天文学者も注目している分子なんですねー

それは、炭酸が“カルボン酸(-COOH)”を含む分子だからです。

カルボン酸を含む分子は自然界のあらゆる場所に存在し、生命にとって重要なアミノ酸や脂質といった分子の素になったのではないかと考えられています。

生命が誕生するには、まずその前に生命が存在しない環境でこれらの分子が作られなければならないので、その素になる“プレバイオティック分子”の種類や存在量を知ることは非常に重要になります。

そこで、天文学者は、このようなプレバイオティック分子が“星間分子”として、どのくらい存在するのかに注目しているわけです。

星間分子は、宇宙に広がるチリやガスのことで、これらが集まると恒星や惑星になります。

つまり、地球に住む私たちも元をたどれば星間分子を起源としているともいえるので、星間分子にどのような化学形態の分子が存在するのかを知るのは重要なことになります。

では、炭酸は星間分子として存在するのでしょうか?

これまでは、その答えは「いいえ」でした。

ただ、地球以外の惑星や衛星に存在するのか?

っと質問を変えれば、答えは「はい」になります。

実際に炭酸が検出されているのは、水星の北極地域、火星の表面や大気中、木星のガリレオ衛星など。

でも、これらよりも地質学的に乏しく、星間分子の情報が比較的保存されていると考えられている小惑星や彗星では、炭酸は未発見のままでした。

これは、炭酸が水中以外では極めて不安定な分子であることが関係していると見られていますが、これまで詳しいことは分かっていませんでした。(※2)

なので、星間分子としての炭酸とは関係性に乏しいようです。

一方で、カルボン酸を含むほかの分子まで対象を拡げれば、炭素に富んだ隕石(炭素質コンドライト)や、ヨーロッパ宇宙機関の彗星探査機“ロゼッタ”が周回探査を行った“チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星”の分析で見つかっています。

最近では、JAXAの小惑星探査機“はやぶさ2”がサンプルを採取した小惑星“リュウグウ”のサンプルの分析でも、カルボン酸を含む多種多様なアミノ酸が見つかっています。

このため、プレバイオティック分子としてのカルボン酸は非常に注目度が高く、集中的に探索されています。

でも、星間分子としてのカルボン酸となると、これまでに報告されたのは1971年に発見された“ギ酸(Formic acid / HCOOH)”と、1997年に発見された“酢酸(Acetic acid / CH3COOH)”だけしかなく、非常に珍しい存在でした。

炭酸以外にも多数のカルボン酸を含む分子(※3)が観測対象になっているものの、その存在は捉えどころのないものでした。

“G+0.693-0.027”は、この研究以前から注目度の高かった分子雲の1つ。

6原子以上で構成された複雑な有機分子に限定しても、新しい分子が12種類も見つかっていて、まさに“宝の山”と呼べる存在でした。

今回の研究では、いずれもスペインに設置されている“イエベス40メートル電波望遠鏡(スペイン国立チリ研究所)”と“IRAM30メートル望遠鏡(ミリは電波天文学研究所)”が観測に用いられています。

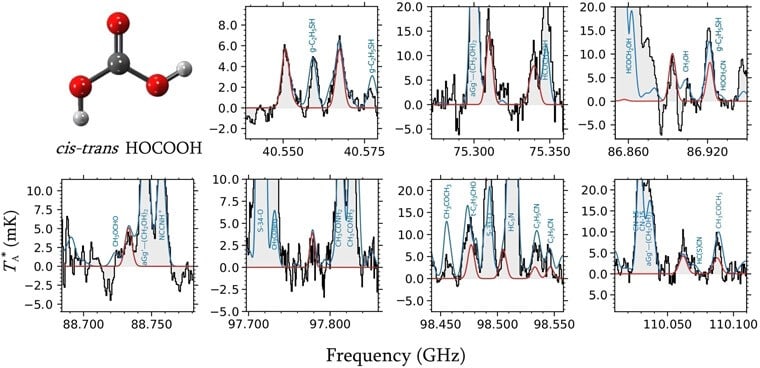

電波観測の結果、炭酸分子から放射されるいくつかの電波を分子雲“G+0.693-0.027”から検出することに成功。

その存在量は、水素分子(H2)に対して約200兆分の1でした。

検出された電波のうち特定の周波数(約40GHz)では予想通りの特性が得られたことや、事前に予測されていた“シス‐トランス炭酸”という分子構造(※4)が示されたことから、実際に炭酸を観測したと判断されています。

また、安定性が低いためにトランスギ酸と比べて存在量が少ないと推定されるシスギ酸も、暫定的ながら観測に成功したと報告されています。

まず、炭酸の存在量が具体的に判明したことで、星間分子における炭酸の役割も、今回推定することができています。

たとえば、ギ酸や酢酸と比較したときに、炭酸の存在量はそれほど希少ではないことが分かってきました。

炭酸は酸素原子を3個も含む酸素に富んだ分子なので、星間分子における酸素原子の主要な供給源の役割を果たしている可能性があります。

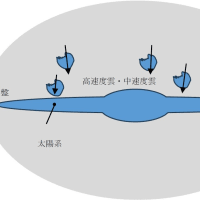

また、分子雲“G+0.693-0.027”に存在するすべての分子に対するカルボン酸を含む分子の比率と、太陽系の始原的な物質に存在するカルボン酸を含む分子比率は、ほぼ同じであることも分かりました。

このことは、激しい熱が発生する惑星形成の現場を熱に弱い星間分子が生き延び、形成後の惑星に供給されていく可能性があることを示唆しています。

ただ、今回の観測では、分子構造がより安定していると見られる“シス-シス炭酸”の検出には成功しませんでした。

でも、他の観測データから推定する限りでは、炭酸の本当の存在量(“シス-シス炭酸”と“シス-トランス炭酸”の合計値)は水素分子の約8兆分の1であり、今回実測された炭酸の存在量と比べて25倍も豊富に存在する可能性があります。

なぜ、その豊富さにもかかわらず炭酸が見逃されてきたのでしょうか?

研究チームでは、電波放射が極めて弱いという分子の特性が理由ではないかと考えています。

今後、性能が高い電波天文台による観測が進めば、より多くの炭酸が星間分子として見つかるはずです。

こちらの記事もどうぞ

天文学で見れば、炭酸は生命の起源に関わる重要な有機化合物の素になった“プレバイオティック分子”の1つと考えられています。

でも、これまで“星間分子”として炭酸が発見されたことは一度もありませんでした。

今回の研究では、分子雲“G+0.693-0.027”の観測データから、星間分子として初めて炭酸を発見。

また、その存在量から、星間分子における炭酸の役割も推定できたそうです。

この研究は、バリャドリッド大学のMiguel Sanz-Novoさんたちの研究チームが進めています。

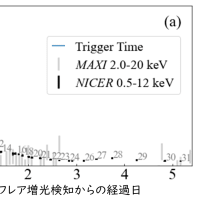

|

| 天の川銀河中心方向の天の川とへびつかい座ロー分子雲。(Credit: NOIRLab/NSF/AURA/ P. Horálek (Institute of Physics in Opava) |

とても身近で、そして珍しい“炭酸”

“炭酸”という言葉を聞くと、多くの人は炭酸飲料を思い浮かべると思います。(※1)※1.“炭酸ガス”という言葉は、その名に反して気体の二酸化炭素を指す名称。ややこしいことに、水中から取り出した炭酸も常温では気体だと考えられているが、少なくとも日常的な環境下の炭酸は速やかに分解されてしまうので、文字通りの“炭酸ガス”は身近には存在しない。

化学的な意味での炭酸は、二酸化炭素が水に溶けた時に生じる分子のことを指し、“酸”と名がつく通り弱酸性を示します。その性質上、大気中の二酸化炭素が海水に溶ければ海洋の酸性度が増加するので、炭酸は環境問題の1つである海洋酸性化の原因にもなります。

ただ、炭酸は天文学者も注目している分子なんですねー

それは、炭酸が“カルボン酸(-COOH)”を含む分子だからです。

カルボン酸を含む分子は自然界のあらゆる場所に存在し、生命にとって重要なアミノ酸や脂質といった分子の素になったのではないかと考えられています。

生命が誕生するには、まずその前に生命が存在しない環境でこれらの分子が作られなければならないので、その素になる“プレバイオティック分子”の種類や存在量を知ることは非常に重要になります。

そこで、天文学者は、このようなプレバイオティック分子が“星間分子”として、どのくらい存在するのかに注目しているわけです。

星間分子は、宇宙に広がるチリやガスのことで、これらが集まると恒星や惑星になります。

つまり、地球に住む私たちも元をたどれば星間分子を起源としているともいえるので、星間分子にどのような化学形態の分子が存在するのかを知るのは重要なことになります。

では、炭酸は星間分子として存在するのでしょうか?

これまでは、その答えは「いいえ」でした。

ただ、地球以外の惑星や衛星に存在するのか?

っと質問を変えれば、答えは「はい」になります。

実際に炭酸が検出されているのは、水星の北極地域、火星の表面や大気中、木星のガリレオ衛星など。

でも、これらよりも地質学的に乏しく、星間分子の情報が比較的保存されていると考えられている小惑星や彗星では、炭酸は未発見のままでした。

これは、炭酸が水中以外では極めて不安定な分子であることが関係していると見られていますが、これまで詳しいことは分かっていませんでした。(※2)

※2.水中から取り出した炭酸は気体であり、単独では安定な分子だと考えらている。一方で、近くに水分子や有機分子があると、炭酸は速やかに水と二酸化炭素に分解されてしまう。小惑星リュウグウは過去に液体の水による変質が起きたとされていて、その頃に炭酸は分解されてしまったのかもしれない。でも、リュウグウよりも不活発だと考えられているチュリュモフ・ゲラシメンコ彗星でも検出されなかった理由はよく分かっていない。

これまでに炭酸が検出されている天体では、おそらく天体表面で独自に起こる化学反応によって炭酸が生成されたと考えられています。なので、星間分子としての炭酸とは関係性に乏しいようです。

一方で、カルボン酸を含むほかの分子まで対象を拡げれば、炭素に富んだ隕石(炭素質コンドライト)や、ヨーロッパ宇宙機関の彗星探査機“ロゼッタ”が周回探査を行った“チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星”の分析で見つかっています。

最近では、JAXAの小惑星探査機“はやぶさ2”がサンプルを採取した小惑星“リュウグウ”のサンプルの分析でも、カルボン酸を含む多種多様なアミノ酸が見つかっています。

このため、プレバイオティック分子としてのカルボン酸は非常に注目度が高く、集中的に探索されています。

でも、星間分子としてのカルボン酸となると、これまでに報告されたのは1971年に発見された“ギ酸(Formic acid / HCOOH)”と、1997年に発見された“酢酸(Acetic acid / CH3COOH)”だけしかなく、非常に珍しい存在でした。

炭酸以外にも多数のカルボン酸を含む分子(※3)が観測対象になっているものの、その存在は捉えどころのないものでした。

※3.これまでにアクリル酸、プロピオン酸、シアノ酢酸、グリコール酸、ヒダント酸、グリシンが観測対象になっている。

分子雲“G+0.693-0.027”で炭酸を初検出

今回の研究では、天の川銀河の中心部付近に存在する分子雲“G+0.693-0.027”に焦点を当て、炭酸が存在するのかを調査しています。“G+0.693-0.027”は、この研究以前から注目度の高かった分子雲の1つ。

6原子以上で構成された複雑な有機分子に限定しても、新しい分子が12種類も見つかっていて、まさに“宝の山”と呼べる存在でした。

今回の研究では、いずれもスペインに設置されている“イエベス40メートル電波望遠鏡(スペイン国立チリ研究所)”と“IRAM30メートル望遠鏡(ミリは電波天文学研究所)”が観測に用いられています。

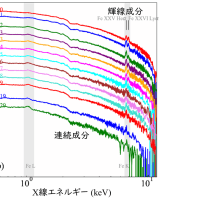

|

| 炭酸分子から放射される電波の波長ごとの特徴。放射が強く、他の分子からの電波と区別できる波長を持つ分子の形状はシス-トランス型だと推定される。(Credit: Miguel Sanz-Novo, et al.) |

その存在量は、水素分子(H2)に対して約200兆分の1でした。

検出された電波のうち特定の周波数(約40GHz)では予想通りの特性が得られたことや、事前に予測されていた“シス‐トランス炭酸”という分子構造(※4)が示されたことから、実際に炭酸を観測したと判断されています。

※4.炭酸分子に含まれる2つの水素原子がどのような配置になっているのかによって、炭酸分子は“シス‐トランス炭酸”、“シス‐シス炭酸”、“トランス‐トランス炭酸”の3種類存在し、それぞれが放射する電波の波長は異なると考えられている。でも、実験室での合成実験では“トランス‐トランス炭酸”の合成には成功しておらず、“シス‐シス炭酸”は電波放射が極めて弱いことから、検出される可能性が高いのは“シス‐トランス炭酸”だと考えられていた。

これは、星間分子では初めてになる炭酸の発見で、カルボン酸を含む星間分子としては3番目、酸素原子を3つ含む化合物(※5)としては初めての発見でもあります。※5.これは、化合物(2種類以上の元素でできている分子)に限る場合。単体(1種類の元素でできている分子)を含む場合、最初の発見は1980年に発見されたオゾン(O3)になる。

今回の観測では、これまで分子雲“G+0.693-0.027”では未発見だった酢酸の観測にも成功しています。また、安定性が低いためにトランスギ酸と比べて存在量が少ないと推定されるシスギ酸も、暫定的ながら観測に成功したと報告されています。

星間分子の炭酸はもっと豊富に存在している

今回の炭酸の検出は、「新しい星間分子の発見」という言葉以上の意味を持っています。まず、炭酸の存在量が具体的に判明したことで、星間分子における炭酸の役割も、今回推定することができています。

たとえば、ギ酸や酢酸と比較したときに、炭酸の存在量はそれほど希少ではないことが分かってきました。

炭酸は酸素原子を3個も含む酸素に富んだ分子なので、星間分子における酸素原子の主要な供給源の役割を果たしている可能性があります。

また、分子雲“G+0.693-0.027”に存在するすべての分子に対するカルボン酸を含む分子の比率と、太陽系の始原的な物質に存在するカルボン酸を含む分子比率は、ほぼ同じであることも分かりました。

このことは、激しい熱が発生する惑星形成の現場を熱に弱い星間分子が生き延び、形成後の惑星に供給されていく可能性があることを示唆しています。

ただ、今回の観測では、分子構造がより安定していると見られる“シス-シス炭酸”の検出には成功しませんでした。

でも、他の観測データから推定する限りでは、炭酸の本当の存在量(“シス-シス炭酸”と“シス-トランス炭酸”の合計値)は水素分子の約8兆分の1であり、今回実測された炭酸の存在量と比べて25倍も豊富に存在する可能性があります。

なぜ、その豊富さにもかかわらず炭酸が見逃されてきたのでしょうか?

研究チームでは、電波放射が極めて弱いという分子の特性が理由ではないかと考えています。

今後、性能が高い電波天文台による観測が進めば、より多くの炭酸が星間分子として見つかるはずです。

こちらの記事もどうぞ