金星の太陽面通過。

この一大イベントで、金星を初めて見た人も多いと思います。

このときは、黒い点でしか見えなかった金星ですが、

4年後には日本の金星探査機“あかつき”を通して、

間近から見ることできるんですねー

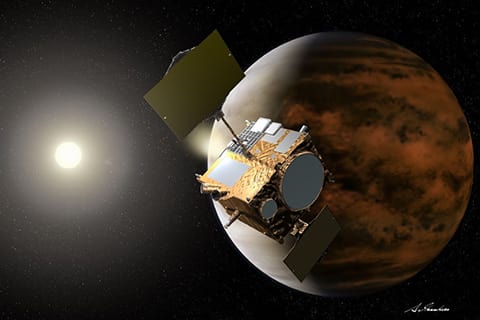

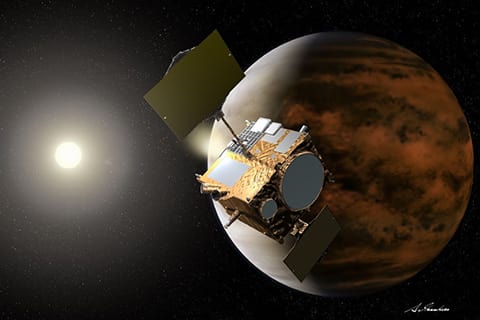

“あかつき”は2010年5月に打ち上げられたJAXAの金星探査機。

観測波長の異なる複数のカメラで、

金星の大気を立体的に観測することになっています。

“あかつき”は、

スーパーローテーションと呼ばれる惑星規模の高速風など、

従来の気象学では説明ができない金星の大気現象のメカニズムを、

探ることが主な目的となっています。

まぁー 言ってみれば、“あかつき”は金星の気象衛星なんですねー

画像は2010年12月にとらえた金星の中間赤外線画像。

2日前の金星周回軌道への投入に失敗した直後のものだとか… (^^;

金星から60万kmほど離れた位置から中間赤外カメラで、

金星の夜側ほぼ全面の画像を得ることに成功しています。

これまで地上から撮影されたものや、

探査機による分光観測の例はいくつかあるのですが、

探査機による中間赤外画像のスナップショットは、

これが史上初となりました。

画像の明暗が温度分布を表していて、金星の色々なことが分かるんですねー

金星の中心から周縁にかけて温度が下がって見えるのは、

“周辺減光”といって中心と比べて縁の色が赤みを帯び、

暗く見える現象です。

縁の方が大気の密度が減少するのと、

中心部にくらべて温度が下がることで現れます。

この画像からは、上層の雲粒子が減少していることが読み取れます。

過去の観測と比較すると、やや高めの温度となっているのは、

実際に温度が上昇しているか、

上層の雲が薄くなって温度が高い下層が覗いているのが原因のようです。

また、両半球の高緯度に見られる低温帯状領域(ポーラーカラー)や、

中低緯度の帯状構造、

さらにその中に見られるより小さいスケールの温度構造なども見えます。

両極には“ポーラーダイポール”と呼ばれる、

高温域がかすかにとらえられているようです。

今回の観測は日本の惑星探査機としては、

初めての(地球以外の)惑星に関する科学成果といえます。

現在“あかつき”は金星とほぼ同一の公転軌道を航行中で、

2015年の暮れに目標に接近する軌道をとっています。

2010年はメインエンジンの破損で金星周回軌道に入れなかったのですが、

代替エンジンを利用して次回のチャンスに臨みます。

周回軌道に入れば、

今回の画像よりも格段に高解像度の画像が連続して得られるんですねー

赤外線や紫外線など多波長での連続撮影により、

金星大気のダイナミクスがもっと見れるはずです (^^

こちらの記事もどうぞ ⇒ 金星探査機“あかつき”は12月7日に軌道投入

この一大イベントで、金星を初めて見た人も多いと思います。

このときは、黒い点でしか見えなかった金星ですが、

4年後には日本の金星探査機“あかつき”を通して、

間近から見ることできるんですねー

“あかつき”は2010年5月に打ち上げられたJAXAの金星探査機。

観測波長の異なる複数のカメラで、

金星の大気を立体的に観測することになっています。

“あかつき”は、

スーパーローテーションと呼ばれる惑星規模の高速風など、

従来の気象学では説明ができない金星の大気現象のメカニズムを、

探ることが主な目的となっています。

まぁー 言ってみれば、“あかつき”は金星の気象衛星なんですねー

画像は2010年12月にとらえた金星の中間赤外線画像。

2日前の金星周回軌道への投入に失敗した直後のものだとか… (^^;

金星から60万kmほど離れた位置から中間赤外カメラで、

金星の夜側ほぼ全面の画像を得ることに成功しています。

これまで地上から撮影されたものや、

探査機による分光観測の例はいくつかあるのですが、

探査機による中間赤外画像のスナップショットは、

これが史上初となりました。

画像の明暗が温度分布を表していて、金星の色々なことが分かるんですねー

金星の中心から周縁にかけて温度が下がって見えるのは、

“周辺減光”といって中心と比べて縁の色が赤みを帯び、

暗く見える現象です。

縁の方が大気の密度が減少するのと、

中心部にくらべて温度が下がることで現れます。

この画像からは、上層の雲粒子が減少していることが読み取れます。

過去の観測と比較すると、やや高めの温度となっているのは、

実際に温度が上昇しているか、

上層の雲が薄くなって温度が高い下層が覗いているのが原因のようです。

また、両半球の高緯度に見られる低温帯状領域(ポーラーカラー)や、

中低緯度の帯状構造、

さらにその中に見られるより小さいスケールの温度構造なども見えます。

両極には“ポーラーダイポール”と呼ばれる、

高温域がかすかにとらえられているようです。

今回の観測は日本の惑星探査機としては、

初めての(地球以外の)惑星に関する科学成果といえます。

現在“あかつき”は金星とほぼ同一の公転軌道を航行中で、

2015年の暮れに目標に接近する軌道をとっています。

2010年はメインエンジンの破損で金星周回軌道に入れなかったのですが、

代替エンジンを利用して次回のチャンスに臨みます。

周回軌道に入れば、

今回の画像よりも格段に高解像度の画像が連続して得られるんですねー

赤外線や紫外線など多波長での連続撮影により、

金星大気のダイナミクスがもっと見れるはずです (^^

こちらの記事もどうぞ ⇒ 金星探査機“あかつき”は12月7日に軌道投入

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます