金星探査機“あかつき”に搭載された中間赤外線カメラが、

2015年12月に南北方向に約10,000キロにおよぶ弓状の構造を発見しました。

金星には“スーパーローテーション”という、

4日で金星を一周する秒速約100キロの東風が吹いています。

でも4日間にわたる観測期間中、

この模様は“スーパーローテーション”に流されることなく、

ほぼ同じ場所にとどまっていたんですねー

数値シミュレーションを用いて調べてみると、

大気下層に乱れが生じると、そこから大気中を伝わる波が発生。

その波は、南北に広がりつつ上空に伝わって広がり、

高度65キロ付近にある雲の上端を通過する際に、

観測された弓状の温度の模様を作ることが分かりました。

それでは、なぜ金星大気下層の乱が上空へ伝わり広がるのでしょうか?

原因は、この弓状模様の中心の下にあるアフロディーテ大陸でした。

アフロディーテ大陸は標高が5キロほどあるので、

下層大気の乱れが“重力波”という波になって上空へと伝わり、

弓状の模様になっていたわけです。

この重力波は、地球のアンデス山脈などでも観測されることがあります。

金星雲頂の観測から下層大気の様子を推測できることが、

この研究から示されました。

今後、研究チームは弓状構造の出現条件を探っていくようなので、

弓状構造の生成メカニズムの全貌が解明されるといいですね。

こちらの記事もどうぞ ⇒ 大気シミュレーションの結果、金星極域の不思議な温度分布を解明できた

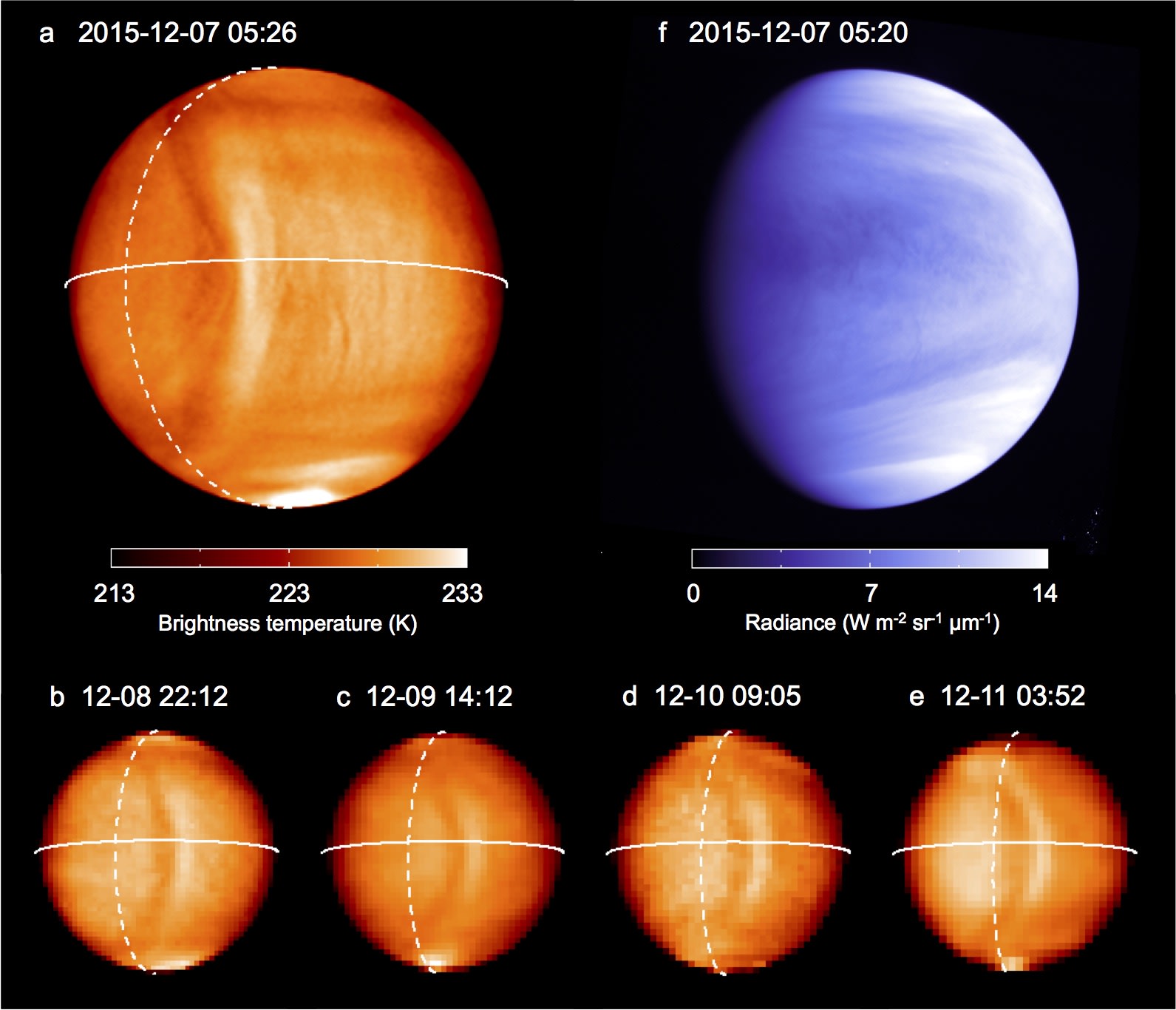

2015年12月に南北方向に約10,000キロにおよぶ弓状の構造を発見しました。

|

| 2015年12月に“あかつき”が撮影した金星画像 |

金星には“スーパーローテーション”という、

4日で金星を一周する秒速約100キロの東風が吹いています。

でも4日間にわたる観測期間中、

この模様は“スーパーローテーション”に流されることなく、

ほぼ同じ場所にとどまっていたんですねー

数値シミュレーションを用いて調べてみると、

大気下層に乱れが生じると、そこから大気中を伝わる波が発生。

その波は、南北に広がりつつ上空に伝わって広がり、

高度65キロ付近にある雲の上端を通過する際に、

観測された弓状の温度の模様を作ることが分かりました。

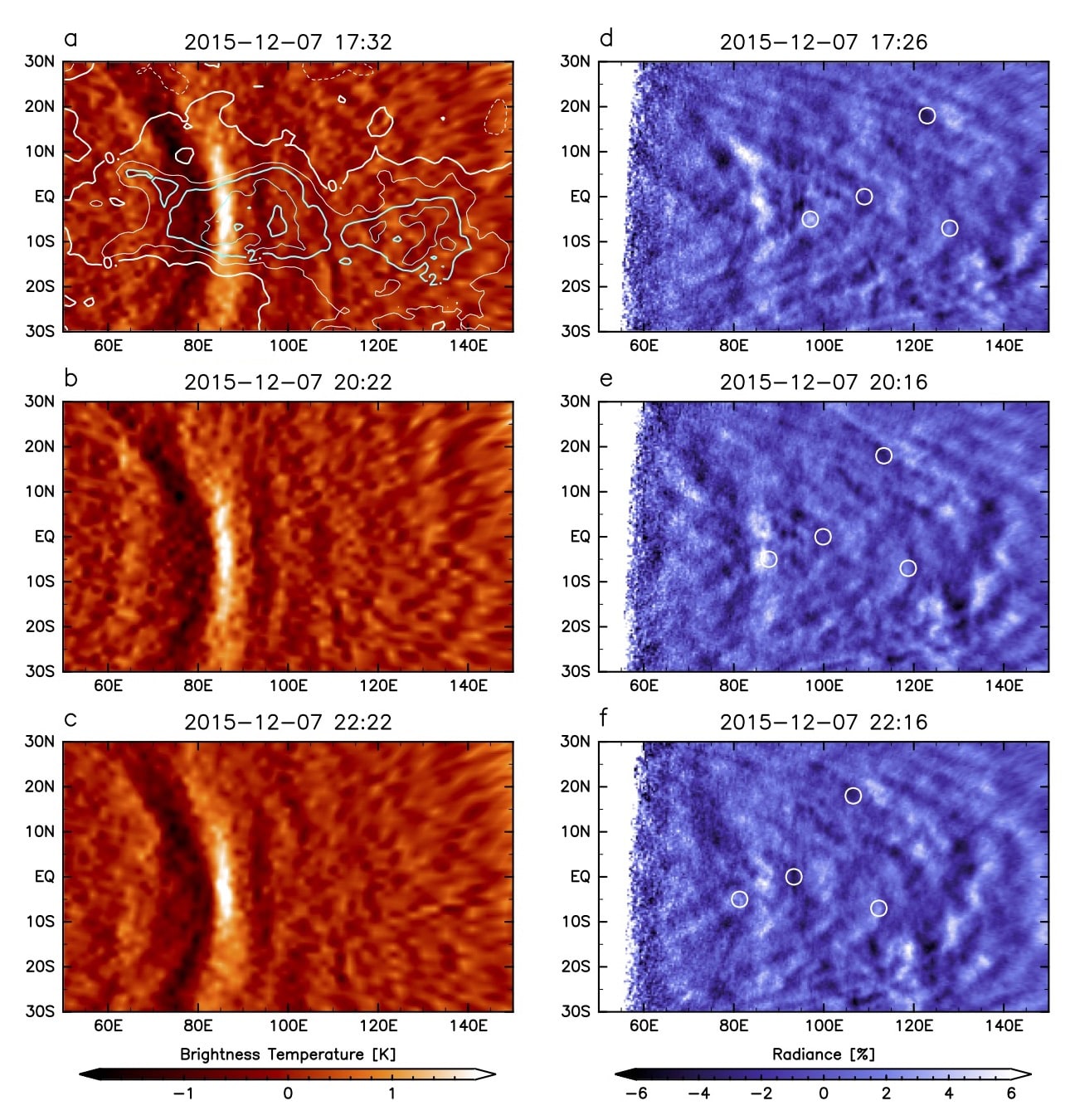

|

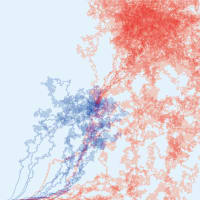

| 2015年12月7日の中間赤外線カメラ観測画像。 画像処理を施し弓状の模様を強調し、地形上にマッピングしたもの。 (地形の等高線の間隔は1キロ) 観測された構造が高地(アフロディーテ大陸の西部)の上空に 出現していることが分かる。 |

それでは、なぜ金星大気下層の乱が上空へ伝わり広がるのでしょうか?

原因は、この弓状模様の中心の下にあるアフロディーテ大陸でした。

アフロディーテ大陸は標高が5キロほどあるので、

下層大気の乱れが“重力波”という波になって上空へと伝わり、

弓状の模様になっていたわけです。

この重力波は、地球のアンデス山脈などでも観測されることがあります。

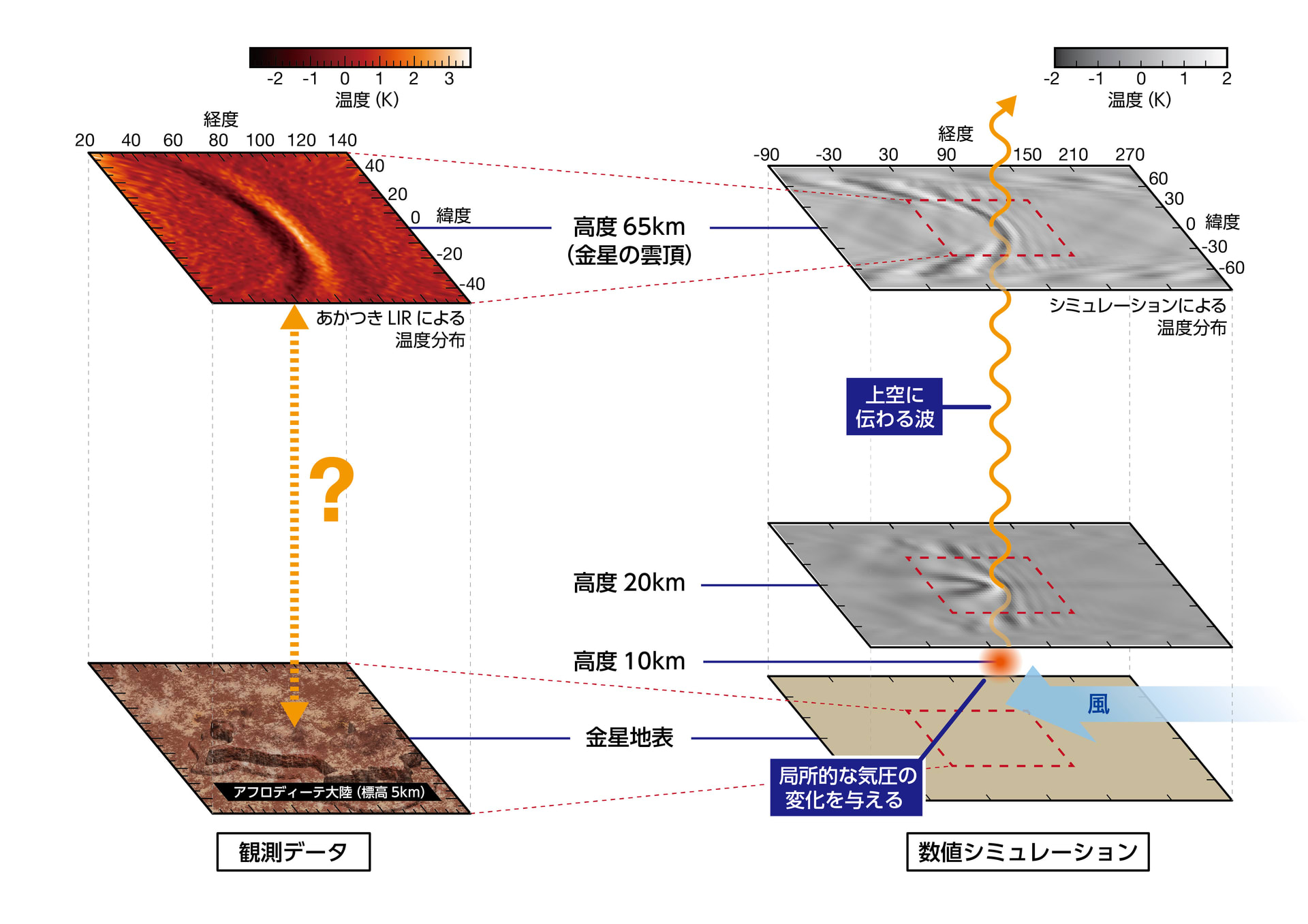

|

| (左)2015年12月7日の中間赤外線カメラ観測画像に見られる弓状の模様の下には、 アフロディーテ大陸と呼ばれる高地が存在している。 (右)コンピュータシミュレーションによって再現された高度65キロ付近の弓状の模様。 金星大気の下層に大気の乱れが生じると、そこから発生した波が上空へ伝わって、 高度65キロでは弓なりの形に広がる。 |

金星雲頂の観測から下層大気の様子を推測できることが、

この研究から示されました。

今後、研究チームは弓状構造の出現条件を探っていくようなので、

弓状構造の生成メカニズムの全貌が解明されるといいですね。

こちらの記事もどうぞ ⇒ 大気シミュレーションの結果、金星極域の不思議な温度分布を解明できた

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます