自分が生まれ育った三ノ輪。

そこは、遊郭=吉原、そして、処刑場=小塚原、日雇い労働者の山谷に囲まれた地であった。

近時「下町」というコトバを勘違いしている人が居るが、下町とは低地で雨が集まる、高台の山の手の反対。

低所得層が集まる地域であり、そこには貧しい人が住んでいた。

貧しいがゆえに、隣三軒のご近所は、一体になって寝起きをし、物資も時には融通し合う共同体だった。

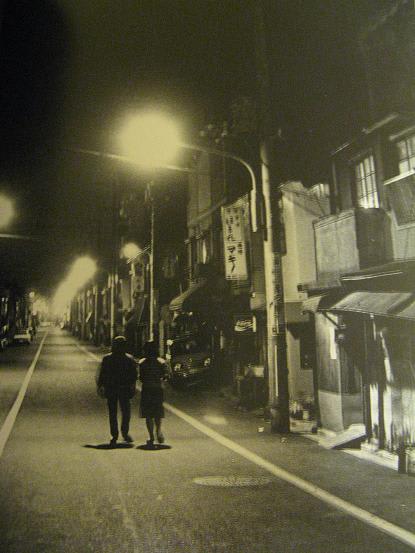

【荒木経惟の写真より・下駄屋さんから南千住への一本道を、陽子さんと銭湯に向かう】

自分は、ずいぶんと近所の人にお世話になった。

自分は親よりも、むしろ近所のおじさん・おばさんに可愛がられた。

お向かいの家に入り込んでは、家では飼えないそこのネコと遊び・家には帰りたくない、とむずかった。

向かいのおばあちゃんが好きだった。

「なあ~に、泣いてるんだい」と、明るい声で、腰の曲がって前掛けを付けたおばあちゃんは、ほがらかにいつも優しかった。

迷惑も掛けたが、近所の人とは、家族のうちのりのような存在であり、親に見捨てられて泣いていても・ケンカをしている中追い出されても、その中に割って自分を助けてくれる人でもあった。

「下町情緒」というのは、でっちあげに過ぎない。

いっときも、そこに住んだ事の無い人が言う言葉ではない。

資本主義が家族や共同体を破壊すると共に、メディアが作ったクチ当たりの良いプロパガンダに扇動された連中が「ああ~下町情緒だねえ」と、ヨソからやってくるだけのこと。

まんまと、そういう流れにだまされているだけのこと。

下町は、貧しく、怖く、むしろ、ヨソ者に対しては閉鎖的なのである。

自分らの通りに、知らない人が歩いているだけで、我々は臨戦態勢になる。

これが、「かつてあった」下町の真実。

***

お袋さんから、上野・浅草・千住は怖いから行ってはダメだよ・・・と幼い頃、言われていた。

それでも、冒険するのがコドモ。

猥雑な空気。

歩いてラビラントに入っていけば、昼から酒を飲み行き倒れた者、手や足がもげた人々、暴れている人、意味不明の言葉を吐く人。

いろいろ出会う。

上野には、地下への通路にそういう者たちが左右に行列し、駅前では傷痍軍人が手足が無い状態で路側で土下座をしている。

その付き添いにラッパを吹く人。

共に軍人の服を着て、お金を恵んでくれる人を待っている。

浅草に行けば、任侠の人、ストリップにフリークスたちの見世物小屋、そしてギャンブルと酒におぼれる者たち。

千住、及び、足立区は不良の溜まり場だった。

三ノ輪の家の通りは、四六時中、人のウンコが落ち、行き倒れた人が寝ていたり、公衆便所で衣類を洗濯する人、酒臭い息で道を尋ねるが・結果物乞いの人・・・。

そんな光景は、いわば自分には日常だった。

ゆえにして、自分は、同じ三ノ輪の生まれ育ちのお袋さんの裁量によって、あえて千代田区の小学校に越境入学させられた。

江戸幕府はうまいもので、色街・吉原を配置した近くの小塚原(こづかっぱら・今の南千住駅前)で公開首切りをしていた。

「酔うのも・女におぼれるも良いが、犯罪を犯したらこうなるんだよ」

人間の欲望をコントロールするために、江戸幕府があえて近くにセットした装置。

オモテと裏社会。

光と影。

***

2012年、21世紀。

まもなくアメ横は潰されると聞くが、上野のインチキ臭い猥雑さ・怖さと背中合わせの空気は、まだ残っている。

一方、浅草は特定の種族しか歩けない空気を浄化活動で排除し、すっかり一般人が歩ける観光地になり果てた。

山谷は、といえば、かつてあった「あしたのジョー」のように生死ギリギリで生きていた西成のような空気は、もうすでにない。

千住は、再開発をし終えて、なにごとも無かったかのように「キレイな街」に変わろうとしている。

***

丸尾末広に出会ったのは、雑誌「フールズ・メイト」だった。

精緻で繊細なタッチで描かれた独特の世界。

テクニックもあれば・内容も濃い。

個人的には、つげ義春さんと並んで、愛する漫画家・・・というより文学者の意識に近い。

小学生の頃、江戸川乱歩に凝り・たくさんの乱歩の本を読んだ。

乱歩の描く世界は、昭和の自分の生まれる前のノスタルジックな匂いと、ウラの世界・日本の闇を描いていた。

その言わば弟子に当たる横溝正史も「犬神家の一族」以来、ドラマ・映画・本と熱中する。

横溝正史の角川映画は、ほぼ全部見に行った。

丸尾末広さんに惹かれた自分は、そこに80年代独特のサブカルチャーの匂いを見い出していたが、思えば、その源泉は乱歩・横溝に繋がっていた。

また、先人の寺山修司さんの影響も。

***

共通点として描かれるのは、不具者(かたちんば)。

精神面、肉体面・・・表出の仕方はいろいろあるが、それぞれの物語には必ず出現してくる。

しかし、それこそが人間なるあけすけの本当の様。

今日、YOUTUBEにて、丸尾末広さんの「みどりちゃん」が出てくる「少女椿」の動画を発見し、見入った。

2012年。

情操教育だか何だか分からないが、ウソ臭いものだけをコドモに見せて「あとは見てはいけない」。

都知事としては失格の石原慎太郎よろしく、「千葉でずにーらんど」的世界ばかり見せて・本当の人間の姿を見せようとしない。

そういうカベを築けば築くほど、より反動は大きくなり、結果、あまりよろしいことは無いように思う。

コドモが世の中の深層を知ろうとするのを阻めば、より過保護不具者や殺人者が増えるだけのように、つい思ってしまう。

■丸尾末広 「少女椿」■