友人たちと「天王寺七坂」を目指して向かっていると、友人の一人から『天王寺にベルリンの壁があるそうよ。』の情報が・・・(これは、2016年5月17日のことです。)

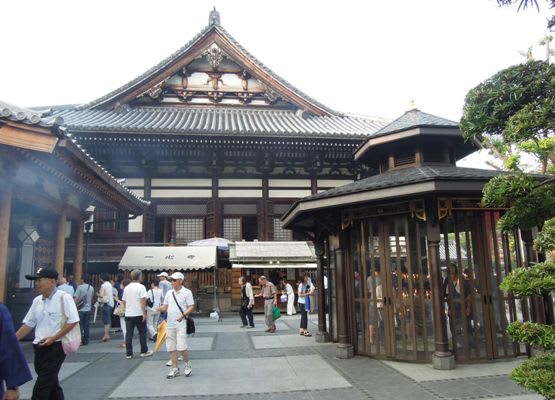

その情報によると、天王寺駅から少し歩いた茶臼山町にある

在日韓国寺院「統国寺」の境内にベルリンの壁あるそうです。

「統国寺」の山門を入って行くと、右手に信者より奉納され た

東西ドイツ 分断の象徴であった ベルリンの壁の一部がありました。

このベルリンの壁は、崩壊前の大きさそのままの実物で

写真の正面が西独側で、逆Lのかたちで東独側に建っていたそうです。

やっぱり、これは本物のベルリンの壁でした!

奥へ進むと、眼下に茶臼山へ渡る「和気橋」が見えています。

ここは、茶臼山へ通じる「和気橋」から見えていた場所で

あの場所は何処だろう? と、気になっていた所だったのです。

ベルリンの壁の後ろに「あべのハルカス」が見えています。

ドイツ分断や冷戦の象徴となった、厚いベルリンの壁ですが・・・

壁そのものは、想像していたよりも意外なほど薄いように思いました。

※ ABCテレビ 2019年10月6日の「ナニコレ珍百景」の放送

“寺に世界の歴史を変えた壁”で、この「ベルリンの壁」が紹介されてました。

その情報によると、天王寺駅から少し歩いた茶臼山町にある

在日韓国寺院「統国寺」の境内にベルリンの壁あるそうです。

「統国寺」の山門を入って行くと、右手に信者より奉納され た

東西ドイツ 分断の象徴であった ベルリンの壁の一部がありました。

このベルリンの壁は、崩壊前の大きさそのままの実物で

写真の正面が西独側で、逆Lのかたちで東独側に建っていたそうです。

やっぱり、これは本物のベルリンの壁でした!

奥へ進むと、眼下に茶臼山へ渡る「和気橋」が見えています。

ここは、茶臼山へ通じる「和気橋」から見えていた場所で

あの場所は何処だろう? と、気になっていた所だったのです。

ベルリンの壁の後ろに「あべのハルカス」が見えています。

ドイツ分断や冷戦の象徴となった、厚いベルリンの壁ですが・・・

壁そのものは、想像していたよりも意外なほど薄いように思いました。

※ ABCテレビ 2019年10月6日の「ナニコレ珍百景」の放送

“寺に世界の歴史を変えた壁”で、この「ベルリンの壁」が紹介されてました。

を頂いて、次の口縄坂に向かいました。

を頂いて、次の口縄坂に向かいました。