2010年8月5日、チリのサンホセ銅鉱山で落盤事故が起こった。鉱山労働者33人が地下700mの坑道に閉じ込められる。68日後の10月12日(火)、救出用のロケット型カプセル「フェニックス」に救助作業員が乗り込み地底に向かう。そして午後11時53分、鉱山労働者の一人目、フロレンス・アバロスがフェニックスに乗り込み、15分間の地表への生還の途につく。10月14日(木)午後9時30分、地下で救助を待つのは鉱山労働者のシフト勤務監督であるウルスア一人。そして最後に救助要員のゴンザレスである。

フェニックスが次々に地底から鉱山労働者を救出する状況や地底で生き抜く33人の状況がテレビで報道されたのを鮮明に思い出す。落盤事故に遭遇した33人が10週間後に全員救出されるという奇跡で事態が収束した。

3人目に救出されたマリオ・セプルベダ(実質的なリーダー)は「やあ、ばあさん!」と33歳になる妻カティに呼びかけ、その後ピニェラ大統領に駆け寄り、片膝ついて黄鉄鉱の金色の輝きがちりばめられたひとつかみの白い岩石を贈り物として捧げたという。最後のウルスアは、「大統領閣下、私のシフトは完了しました」と、シフト労働者に対する自らの責務を大統領に引き継ぐ。

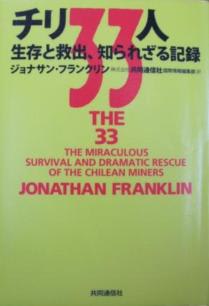

この本は、一般記者の立場から、救出チームのNo.204の通行証を取得し、常勤の記者の任務として、取材・報道・記録・撮影をしたジョナサン・フランクリンが記したドキュメント記録である。「救出活動にかかわった約120人の関係者へのインタビューに基づいて」書かれた本だ。

サンホセ鉱山は、1世紀以上にわたり「体内の血管のように張り巡らされた貴重な鉱脈を追って、アナグマのようにジグザグのトンネルを堀り、山の内部をレース状にしてきた」状態になっている鉱山である。やたらと高い賃金を支払うが、「この地域で最も危険な鉱山」で「サンホセ鉱山内部では小さな崩落は毎月のように起きていた」という。落盤が生じた際の脱出手段整備について、法規を無視した運営をしている民間会社だったとか。

災害の発生時点で、「鉱山所有者たちは親族にすぐ知らせなかったばかりか、名簿は間違いだらけだった。」家族の多くはテレビ放送で初めて災害の発生を知った。

プロローグは、救出活動最終段階・10月12日夜明けの風景描写と当時の世界の視線から書き出されている。

生き埋め/必死の捜索/地獄に捕らわれて/速さvs正確さ/17日間の沈黙/鉱山の底の幸運/生還への緩慢な歩み/マラソン/テレビのリアリティ/ゴールが視界に/最後の日々/最終準備/救出/自由の最初の日々

という章立てで構成され、日付単位での小見出しで、落盤事故当日から日々が積み重ねられていく。地下700mの避難所で地獄を味わう33人の生存をかけた闘いと、地上から救出活動を展開していく緊迫したプロセスを交錯させ、救出までの状況展開と困難の打開策・活動の進展を綴っていく。

鉱山労働者33人の構成は雑多である。12歳で鉱山人生を始め、ダイナマイトで指2本を飛ばしても鉱山で働き続けてきた最年長マリオ・ゴメスから19歳のジミー・サンチェスまで。ベテランの地元の鉱山労働者から、唯一の非チリ人でボリビア生まれで赤ん坊の養育費を稼ぐためのアルバイトとしての初仕事だったカルロス・ママニ。兄弟、従兄弟関係あるいは友人同士でシフト勤務に就いていた者。鉱山のシャトルバス運転手や整備士として勤務していた者など。ある意味、労働者の寄せ集め集団だった。

落盤事故発生後、鉱山最深部近くにある安全シエルターとその近辺が33人の生存の場になる。救出活動が始まっている、救出に来てくれるという希望をいだいて、全員生き延びるための闘いが始まる。極限状況の中で、マリオ・セプルベダが実質的なリーダーの役割を果たして行くことになる。セプルベダとマリオ・ゴメスが労働者たちを任務ごとに三つに分けサバイバルするための活動を始める。

光がないので、昼も夜もない。日常的な習慣は破壊された。ヘッドランプの電池も少なくなる。整備士が車両の電池から照明を得、ヘッドランプを充電するなどの工夫をする。各自が自分の特技を活かし、役割を担うようになる。

ウルスアとセプルベダが、わずかばかりの食料を監視・管理し、全員平等に分配する量を調整していく。極限状態の中での行動で役割分担と規律が形成されていく。

「男たちはほとんど全ての重要な決定について、投票で裁決し始めた。・・・・アイデアが提起されると、直ちに笑いものになって消滅するか、率直な討議になるかのどちらかだ。男たち全員に平等の発言権があった。意見は、その本質的な価値で評価され、シフト監督が言ったか、一番下っ端の助手が言ったかは関係なかった。」

一方、地上では、ピニェラ大統領が33人救出のためにあらゆる賭に出る決断をする。世界の銅供給の11%を占める国営鉱業複合体のコルデコから呼び寄せたソウガレットを現地の総責任者に据えて救出作戦「聖ロレンソ作戦」が始まる。幾つかの異なる掘削技術で穴の掘削を同時並行に進めるという戦略がとられる。地下700mまでの穴を掘るという試行錯誤、失敗の繰り返しとその解決・克服が進展していく。

インタビューでの情報を巧みに織り交ぜながら、地底と地上のそれぞれの日々の行動が描写されていく中に、次第に引きずり込まれていく。

事故後17日目、食料配分量を日々微量なものに制限しつつ、分かち合いつないでいこうとする食料が避難所で尽きかけた時、「ボアホール10B」のドリルが遂に、33人の坑道までの穴を開ける。

ウルタドと彼のチームが、つながった114本の金属製チューブを引き上げると、そのパイプの先端付近に、しっかりとくるまれた別の小さな袋を見つける。その中には地底の男たちからのメッセーが・・・・

「エスタモス・ビエン・エル・レフヒオ・ロス・33」(われわれは元気で避難所にいる。33人)

ここまで読み進んできて、自然と涙が出てきた。

33人の生存が確認でき、食料・水の送付、通信手段の確保ができる一方で、新たな難題が出てくる。地底生活での33人の団結を最終的救出まで如何に維持させるか。肉体的健康の維持は、地上から送る食料や医薬品などの内容のコントロールである程度可能である。しかし、心理的健康の維持は、この長期にわたる地底での拘束という事態について、人間心理の未知の領域の問題なのだ。33人の集団内に分裂・葛藤・喧嘩を発生させずに、団結を維持させるために、33人と地上の心理学者集団との闘いが始まる。また、家族と33人の間での手紙の交信や家族からの送付物の処理、33人からの要求対応など、様々な問題が発生してくる。

助かる可能性が色濃く見えてきたことから起こる様々な軋轢・欲求・駆け引き・トラブル・・・・筆者は、それらを克明に描き出していく。報道記事などには出てこなかった、窺い知れなかった局面である。

セプルベダは語る。「俺たちを実際だめにしたのはテレビだった。テレビが届くと、コミュニケーションが壊れた。大問題だった」極限状態で作り上げられた多くのルールが今やほころびだしたのである。

「投票と集団的決定のやり方は、確かに最初の17日間はうまく機能してきた。しかし、NASAの専門家らの話だと、地下の男たちはこれまでとは異なった段階のレース、NASAの言葉では『マラソン』の準備をする必要があるという」

33人の命をつなぐ段階から、実際の救出段階に入る。人が地上に出てこられるトンネルを掘るという困難な掘削作業を成し遂げなければならない。ここでも異なる技術の併行プランを実施し、それぞれの掘削がスタートする。最終的にフェニックスが往復したトンネルは直径70cmのものだった。この併行に進む掘削作業での試行錯誤や失敗、成功に至るプロセスには緊迫感があり、読み応えがあった。

「マラソン」の段階における様々な問題を筆者は明らかにしていく。心理学者による手紙の検閲。検閲されている疑惑を抱く33人・家族と心理学者集団との対立・葛藤。家族が「パロマ」で送付する物の中に、医者が禁ずる品物をこっそり隠して送っているという問題。地底でそれまでの規律ある集団行動に乱れが出始める問題。大挙して報道陣が現地に詰めかけたことが引き起こす問題。提供される映像などにはチリ政府の検閲が必然的に入っていたことなど。

33人が救出されると、現場近くの仮設の病院で初期診断や手当を受け、家族と再会した後、順次都市の病院にヘリコプターで移送されるという計画がたてられるが、地底の33人は全員が揃うまで病院への移送は拒絶するという決定をし、地上側に通告する。しかし、救助が始まると抵抗なく順次の移送が実現するというエピソードも記されている。

救出作業は世界にライブ放送が行われた。しかし救出作業の途中でも落盤が発生し、救出作業のスピードを早めることが緊急になる。その途中で、地下での作業を映していたカメラの映像が途切れる。光ファイバーの中継地点で、崩落した岩でケーブルが切断されたのだ。33人の中の電気技師ペドロ・コルテスが地上の通信部門のペドロ・ガジョの依頼でその事実を確認し、さらに避難所にあるビデオカメラ用光ファイバーケーブルを取り外し、ライブ映像のメーンのカメラのケーブルに配線し直す作業を重ねて依頼する。その間、ライブで放映された映像に再生映像が使われたという事実も記録されている。そして、

「チリ政府にとって、ありのままを世界に公開するには、あまりにもリスクが大きい劇的な出来事を、隠蔽するための措置だった。リアリティTVと同様に、鉱山労働者救出劇の中継にも、巧妙な細工、編集、やらせが必要だったのだ」と筆者は述べている。

「10週間前にはうらぶれた鉱山労働者として、世間にはほとんど目に付かないほど無名の存在だった彼らは、世間のこの変貌ぶりに衝撃を受けた」

地底での10週間に及ぶ極限での生活が彼等一人一人の心理、人生観や思想を既に大きく変容させていたかもしれない。だが、その上に、地上に生還した後の世間の対応は大きく変動していた。彼らの体験を引き出そうとするマスメディアの様々な思惑・駆け引き、情報提供に対する金額の提示が押し寄せる。

筆者ジョナサンは、最終章で33人の幾人かを登場させ、その心境を語らせている。味わうべき言葉が引用されている。これらは、やはり同書を読みその中で引用文や要約文の意味を感じるべきであるように思う。当該箇所の引用だけを読むことが、薄っぺらなものに堕さないために・・・・

この本には、末尾に「『チリ33人』日本語版に寄せて」という文章がある。この落盤事故の救出作戦には、ピニェラ大統領の世界に対する支援呼びかけに対して、世界の企業や組織が対応した事実が本文にも各所にちりばめられている。本文に日本企業の支援品の具体例も一部記録されている。

この添付文書には、「日本の支援はどうだったのか。振り返ると、国際貢献の在り方が見えてくる」として、支援事実を列挙している。しかし、同書を読んだ感想の一部として、この一文にいろんな意味合いが含まれている気がしてならない。

チリ落盤事故が日本でも放映された。しかし、それはこの事故の事実の一局面が映像として伝えられたにすぎない。この事故が政治的に利用されたという捉え方もある。三面記事的な側面を追求しようとした人々もいたようだ。今、改めてチリ落盤事故を多面的視点から捉え考察することが、その教訓を今後に活かすためには重要なことになるのではないか。そういう意味で、この一書は貴重な記録になると思う。

落盤事故発生から1年が経過した今、チリ33人とその家族はどのような生活環境にあり、どんな思いを抱いているのだろうか・・・・・

インターネットを検索すると、この事故と救出作戦に関して、いろいろ情報が入手できる。

定番のウィキペデイアには、「コピアポ鉱山落盤事故」という項目がある。一方、

英語版wikipediaには、”2010 Copiapo mining accident”として載っていて、さらにいろいろな図版が出ている。例えば、地域の衛星写真、鉱山の模式図、救出カプセルのイラスト図、地底からのメッセージなど。

YouTubeに数多くの動画がアップロードされている。

たとえば、

チリ 33人の奇跡 救出を支えたテクノロジー

チリ落盤事故、地下700メートルからのビデオレター

チリ鉱山落盤事故、作業員ついに地上に

チリ落盤事故、作業員が鞄に詰めた地下からの「おみやげ」

海外での報道をいくつか検索して見た。

ガーディアン紙のウェブサイトは、Monday 23 August 2010 09.38 BSTで、

Haroon Siddique and agencies による記事

Chilean miners found alive ? but rescue will take four months

(チリ鉱山労働者が生きていた-だが、救出に4ヵ月かかるだろう)

を載せ、生存が確認できた時点の動画を載せている。

The Telegraph は、Nick Allen氏が記事を書いている。(9:58PM BST 12 Oct 2010)

Chile miners rescue: profiles of the 33 men

ここには33人の簡略なプロフィールが報じられている。

国際労働機関(ILO)の当時の総裁・Juan Somavia氏は、2010年10月13日に次の声明文をウェブサイトに載せた。

ILO Director-General Juan Somavia expresses his emotion over the rescue operation of Chilean miners

CBS News は33人の一人目が地上に現れた状況を動画で伝えている。

First of 33 Chilean Miners Rescued October 12, 2010 9:06 PM

Fox Newsは、最後の一人が救出された状況を動画で伝えている。

Final Chilean Miner Rescued Oct 13, 2010 - 7:01 -

All 33 trapped miners saved

Reuters News は、14 October 2010掲載で、病院を訪れた大統領を報じている。

Miners on the mend after rescued (救出後、快方に向かう鉱山労働者)

また、8月5日掲載として、

Chile's rescued miners: one year on (チリの救出された鉱山労働者:1年経って)という動画を報じているのを見つけた。。

付記

この翻訳書を読み、気になる箇所が一つある。

翻訳のP37~38に、33人の氏名が掲載されている。その中に

4 サムエル・アバロス・アクニャ

20 クラウディオ・ジャニェス・ラゴス とある。

一方、P75には、こんな文が記されている

クラウディオ・アクニャはカートンの臭いを嗅いだ。・・・・・

サムエル・アバロスは食料のくずを求めて山を探し回った。

また、P309には、救出されていった鉱山労働者の順番の中に

(略)

サムエル・アバロス

(略)

クラウディオ・アクニャ と出てくる。

原書自体に筆者の氏名記載の混乱があるのかも知れない。

(原書は未確認なので、原因は不明だが・・・)