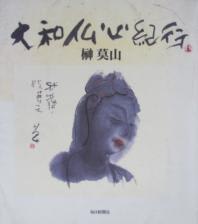

『大和仏心紀行』 榊 莫山 毎日新聞社

榊莫山という名前は知っていたが、その作品を意識的に鑑賞する目的で見た記憶は無い。ネット検索して見て、CMなどにも登場され、商業ロゴにもその書が使用されていることを知った。どこかのメディアで見ていても意識していなかったようだ。私には今まで縁の無かった書家である。本書の表紙の絵と書名に惹かれて読んでみた。

「あとがき」を読むと、毎日新聞日曜版に紀行が連載され、それが一冊にまとめられた書だという。購読していない新聞なので、連載中のものを見ることも無かった。本書は2000年4月に発行されている。2010年10月に逝去されたので、最晩年の詞画エッセイ集になるのだろう。

奥書には「20代で独自の作風を創造し」と記されている。本書の詞画に書かれた書体がそれを意味するのかどうか、私には定かでない。少なくとも本書の詞画に書かれた文字(書)は、流麗・典雅と感じるにはほど遠い書風である(と私は思う)。だが、楷書体に近いので、比較的書自体が読みやすく、また本書の詞画を読み進めていくと、その独特の書体に風格を感じてくる。そんな書風である。

一方で、「土」「修羅・羅漢」「壽」「一去一来」「はな」という書が載っている。これらも、やはり独特の書風である。最初の三点は、私には墨で描かれた抽象画にすら見えてくる。

ある時期、毎年院展を見にでかけたが、書道の部でこういう書風の書を鑑賞した記憶が無い。書道とは無縁の一人にとり、一字一字読み進め、文字全体のまとまりを眺めていると、その詞章の背景から訥々と語りかけてくる声が聞こえそうである。

ネット検索すると、著者の作品がかなり見られる。その中に、「世界文化遺産・東大寺」と彫ったモニュメントが載っている。東大寺には何度も訪れ、このモニュメントも見ていたが、その時にはこの書が著者・榊莫山の書いた字だとは知らなかった。多分、多くの人は誰が書いた字なのか関心すらもたないかもしれない。さらに、その文字自体にはなおさらだろう。

本書で、著者がこんなことを書いている。(「東大寺散策-ゆるり愉快な気分で」)

「東大寺の三文字に、力をこめて昔といまを棲まわせている。つまり、『東』は中国の周のころの大篆(付記:だいてん)の書風だし、『寺』はまったく新しいわたしの書風。そして『大』はその中間と思ってもらえばよい」(p126)と。

今度、奈良国立博物館での展覧会を見にでかける機会に、あらためてこのモニュメントをじっくり見てこようと思う。背景を知ってから、再び見つめると見方も深まってくるのではなかろうか。

また、本書に「天平ノ首飾リ - おしゃれな仏さん」という随筆文がある。p45にその作品が載っている。ネット検索結果の中にも、いくつか少しずつ異なる同じモチーフの作品が載っている。写真の撮り方で色調が変化していることもあり得るが、見比べてみて、私は本書に掲載されている作品の色調が一番好きになった。機会があれば、原画を見たいものだ。ご本人が「なんどもなんどもかいているうちに」(p46)というプロセスを経ている結果できあがってきた作品の一つだから、本書の絵が、著者快心の作品でもあるのだろう。

モデルは京都府木津川市にある浄瑠璃寺の吉祥天女だが何度も書いているうちに著者の幻想のものになったという。そして、「わたしのかいたこの女像は、モダンな現代の仏さまと思ってもらってよい」(p46)と記されている。女像に添えられた書は、

ハコネウツギヲ

古イ百濟ノ壺ニイケ

遠イ天平ノ

首飾リヲ想フ

イヤリング、ブレスレット、アームレット・・・・など、こういう飾りをひっくるめて、東洋では「瓔珞」と呼ぶのだと、随筆の冒頭に記す。一方、随筆の最後に、カメラマンの立木義浩氏との「天平ノ首飾リ」に対する感想対話のエピソードが記されていて面白い。

この随筆末文は「仏心というか天女というか--そういう気分のあふれる女像は、とても難しい」(p47)。描き続けた著者の感懐が溢れている。

大和紀行と題されながら、エッセイは、京都、大阪、伊賀、中国にも及んでいて、また、著者の回顧談や心情が溢れていて、なかなかおもしろい。では、大和のどこが採りあげられているのか。列挙してみよう。

宇陀野、長谷寺、柳生街道(そして、円成寺、芳徳寺)、唐招提寺、大蔵寺、東大寺、法輪寺、九体寺(浄瑠璃寺)、秋篠寺、室生寺、元興寺、法起寺、法隆寺、中宮寺、葛城山、百済野、大和三山(香具山・耳成山・畝傍山)、安部文殊院、吉野山である。書き出しの途中で見過ごしたものがあるかもしれない。

幾度か訪れたことがある大和の寺々や山々、著者のエッセイと重ねて、その地を想い起こしながら、著者のエッセイから違った視点や新しい発見を楽しめた次第である。

著者は、大蔵寺を「仏の国・大和で、一番シンプルで美しい寺」と記す。(この寺、まだ訪れたことがない。楽しみができた。)

大和を訪れる人は、観光ガイドブックとは違う次元で大和をイメージできる案内として、目的地に合わせて拾い読みされるといいのではないだろうか。

エッセイ文から印象に残ったものを抜き書き、引用しておこう。

*ハングリーの美学を生活にとり入れなくては、日本人はやわらかくてこわれやすい民族になってしまう、と思う。 p159

*元永もわたしも、大正の生まれ。しっかり老人であるが、夢を追っかける心は、少年にも負けるのか、とがんばっている。 p171

*一去一来

いい言葉です。好きな言葉です。・・・・・一去一来は、哲学的である。自然の輪廻も、人生の流転も、一去一来のくりかえし。一去一来には、なにやら仏教の匂いを感じてたまらない。 p190-191

また、詞画の中で私が惹かれる絵は、「長谷寺詣リ」の観音菩薩像、「天平の首飾り」「寒山拾得」「秋篠の伎芸天」「良寛」「東大寺散策」「不動明王」「百済観音」である。

詞画に記された詞章の方では、こんな言葉にも惹かれている。

*古キ佛ハ花ニ酔ヒ p20

*寒山「山ヘイコカ川へイコカ」拾得「空ヘ行コヨ」 p48

*誰モトオラヌ瀧坂道デ夕陽観音 頬ヲ染メ p88

*コノ辺リニ 天平ノ匂イガ 息ヅイテヰル p124

*東ニハ光 西ニハ夢ガ p152

*山ヘヤブレタ夢ヲ拾イニイッタ。夢ハドコニモ落チテヰナカッタ。林ノムコウニ虹ガデテヰタ。ワタシハソットソノ虹ヲポケットニ入レテ帰ッテキタ。 p168

*サクラ咲ク吉野ノ山ニサクラ植エタノ誰デスカ p200

ご一読ありがとうございます。

↑↑ クリックしていただけると嬉しいです。

本書随筆に出てくる語句の検索など、してみた一覧をまとめておきたい。

榊莫山 :ウィキペディア

榊莫山の作品の画像検索結果

篆書体 :ウィキペディア

大篆の画像検索結果

天平、天平文化 :ウィキペディア

浄瑠璃寺 :ウィキペディア

百済 :ウィキペディア

百済の歴史 :「2010世界大百済典」

忠慶南道の古代文化室 :「国立公州博物館」のHP

百済の壺の写真がいくつか載っている。

舒明天皇 :ウィキペディア

天皇と宮 :「飛鳥の扉」サイトから

古代史の謎69:クーデター予兆、百済宮遷都と百済大寺造営 :「風来香」山猿氏

「滅亡百済の王」眠る 渡米人への視線〔3〕 :奈良新聞

安部文殊院のHP

修二会 :ウィキペディア

別火(べっか) :「東大寺」

宣紙とは :「考古用語辞典」

文房四宝 :「ケロッグ通信社」の「書道あれこれ」ページ 蛙ケロ子氏

元永定正 :ウィキペディア

著者はこの画家の絵を好んだと随筆に記している。

元永定正の画像検索結果

仙涯和尚 円相図 :「仙涯和尚の絵画」九州大学文系合同図書室

白居易の詩 香爐峯下新卜山居草堂初成偶題東壁 :「詩詞世界」

甘茶 :ウィキペディア

甘茶の花 :「季節の花 300」 山本純士氏

↑↑ クリックしていただけると嬉しいです。

榊莫山という名前は知っていたが、その作品を意識的に鑑賞する目的で見た記憶は無い。ネット検索して見て、CMなどにも登場され、商業ロゴにもその書が使用されていることを知った。どこかのメディアで見ていても意識していなかったようだ。私には今まで縁の無かった書家である。本書の表紙の絵と書名に惹かれて読んでみた。

「あとがき」を読むと、毎日新聞日曜版に紀行が連載され、それが一冊にまとめられた書だという。購読していない新聞なので、連載中のものを見ることも無かった。本書は2000年4月に発行されている。2010年10月に逝去されたので、最晩年の詞画エッセイ集になるのだろう。

奥書には「20代で独自の作風を創造し」と記されている。本書の詞画に書かれた書体がそれを意味するのかどうか、私には定かでない。少なくとも本書の詞画に書かれた文字(書)は、流麗・典雅と感じるにはほど遠い書風である(と私は思う)。だが、楷書体に近いので、比較的書自体が読みやすく、また本書の詞画を読み進めていくと、その独特の書体に風格を感じてくる。そんな書風である。

一方で、「土」「修羅・羅漢」「壽」「一去一来」「はな」という書が載っている。これらも、やはり独特の書風である。最初の三点は、私には墨で描かれた抽象画にすら見えてくる。

ある時期、毎年院展を見にでかけたが、書道の部でこういう書風の書を鑑賞した記憶が無い。書道とは無縁の一人にとり、一字一字読み進め、文字全体のまとまりを眺めていると、その詞章の背景から訥々と語りかけてくる声が聞こえそうである。

ネット検索すると、著者の作品がかなり見られる。その中に、「世界文化遺産・東大寺」と彫ったモニュメントが載っている。東大寺には何度も訪れ、このモニュメントも見ていたが、その時にはこの書が著者・榊莫山の書いた字だとは知らなかった。多分、多くの人は誰が書いた字なのか関心すらもたないかもしれない。さらに、その文字自体にはなおさらだろう。

本書で、著者がこんなことを書いている。(「東大寺散策-ゆるり愉快な気分で」)

「東大寺の三文字に、力をこめて昔といまを棲まわせている。つまり、『東』は中国の周のころの大篆(付記:だいてん)の書風だし、『寺』はまったく新しいわたしの書風。そして『大』はその中間と思ってもらえばよい」(p126)と。

今度、奈良国立博物館での展覧会を見にでかける機会に、あらためてこのモニュメントをじっくり見てこようと思う。背景を知ってから、再び見つめると見方も深まってくるのではなかろうか。

また、本書に「天平ノ首飾リ - おしゃれな仏さん」という随筆文がある。p45にその作品が載っている。ネット検索結果の中にも、いくつか少しずつ異なる同じモチーフの作品が載っている。写真の撮り方で色調が変化していることもあり得るが、見比べてみて、私は本書に掲載されている作品の色調が一番好きになった。機会があれば、原画を見たいものだ。ご本人が「なんどもなんどもかいているうちに」(p46)というプロセスを経ている結果できあがってきた作品の一つだから、本書の絵が、著者快心の作品でもあるのだろう。

モデルは京都府木津川市にある浄瑠璃寺の吉祥天女だが何度も書いているうちに著者の幻想のものになったという。そして、「わたしのかいたこの女像は、モダンな現代の仏さまと思ってもらってよい」(p46)と記されている。女像に添えられた書は、

ハコネウツギヲ

古イ百濟ノ壺ニイケ

遠イ天平ノ

首飾リヲ想フ

イヤリング、ブレスレット、アームレット・・・・など、こういう飾りをひっくるめて、東洋では「瓔珞」と呼ぶのだと、随筆の冒頭に記す。一方、随筆の最後に、カメラマンの立木義浩氏との「天平ノ首飾リ」に対する感想対話のエピソードが記されていて面白い。

この随筆末文は「仏心というか天女というか--そういう気分のあふれる女像は、とても難しい」(p47)。描き続けた著者の感懐が溢れている。

大和紀行と題されながら、エッセイは、京都、大阪、伊賀、中国にも及んでいて、また、著者の回顧談や心情が溢れていて、なかなかおもしろい。では、大和のどこが採りあげられているのか。列挙してみよう。

宇陀野、長谷寺、柳生街道(そして、円成寺、芳徳寺)、唐招提寺、大蔵寺、東大寺、法輪寺、九体寺(浄瑠璃寺)、秋篠寺、室生寺、元興寺、法起寺、法隆寺、中宮寺、葛城山、百済野、大和三山(香具山・耳成山・畝傍山)、安部文殊院、吉野山である。書き出しの途中で見過ごしたものがあるかもしれない。

幾度か訪れたことがある大和の寺々や山々、著者のエッセイと重ねて、その地を想い起こしながら、著者のエッセイから違った視点や新しい発見を楽しめた次第である。

著者は、大蔵寺を「仏の国・大和で、一番シンプルで美しい寺」と記す。(この寺、まだ訪れたことがない。楽しみができた。)

大和を訪れる人は、観光ガイドブックとは違う次元で大和をイメージできる案内として、目的地に合わせて拾い読みされるといいのではないだろうか。

エッセイ文から印象に残ったものを抜き書き、引用しておこう。

*ハングリーの美学を生活にとり入れなくては、日本人はやわらかくてこわれやすい民族になってしまう、と思う。 p159

*元永もわたしも、大正の生まれ。しっかり老人であるが、夢を追っかける心は、少年にも負けるのか、とがんばっている。 p171

*一去一来

いい言葉です。好きな言葉です。・・・・・一去一来は、哲学的である。自然の輪廻も、人生の流転も、一去一来のくりかえし。一去一来には、なにやら仏教の匂いを感じてたまらない。 p190-191

また、詞画の中で私が惹かれる絵は、「長谷寺詣リ」の観音菩薩像、「天平の首飾り」「寒山拾得」「秋篠の伎芸天」「良寛」「東大寺散策」「不動明王」「百済観音」である。

詞画に記された詞章の方では、こんな言葉にも惹かれている。

*古キ佛ハ花ニ酔ヒ p20

*寒山「山ヘイコカ川へイコカ」拾得「空ヘ行コヨ」 p48

*誰モトオラヌ瀧坂道デ夕陽観音 頬ヲ染メ p88

*コノ辺リニ 天平ノ匂イガ 息ヅイテヰル p124

*東ニハ光 西ニハ夢ガ p152

*山ヘヤブレタ夢ヲ拾イニイッタ。夢ハドコニモ落チテヰナカッタ。林ノムコウニ虹ガデテヰタ。ワタシハソットソノ虹ヲポケットニ入レテ帰ッテキタ。 p168

*サクラ咲ク吉野ノ山ニサクラ植エタノ誰デスカ p200

ご一読ありがとうございます。

↑↑ クリックしていただけると嬉しいです。

本書随筆に出てくる語句の検索など、してみた一覧をまとめておきたい。

榊莫山 :ウィキペディア

榊莫山の作品の画像検索結果

篆書体 :ウィキペディア

大篆の画像検索結果

天平、天平文化 :ウィキペディア

浄瑠璃寺 :ウィキペディア

百済 :ウィキペディア

百済の歴史 :「2010世界大百済典」

忠慶南道の古代文化室 :「国立公州博物館」のHP

百済の壺の写真がいくつか載っている。

舒明天皇 :ウィキペディア

天皇と宮 :「飛鳥の扉」サイトから

古代史の謎69:クーデター予兆、百済宮遷都と百済大寺造営 :「風来香」山猿氏

「滅亡百済の王」眠る 渡米人への視線〔3〕 :奈良新聞

安部文殊院のHP

修二会 :ウィキペディア

別火(べっか) :「東大寺」

宣紙とは :「考古用語辞典」

文房四宝 :「ケロッグ通信社」の「書道あれこれ」ページ 蛙ケロ子氏

元永定正 :ウィキペディア

著者はこの画家の絵を好んだと随筆に記している。

元永定正の画像検索結果

仙涯和尚 円相図 :「仙涯和尚の絵画」九州大学文系合同図書室

白居易の詩 香爐峯下新卜山居草堂初成偶題東壁 :「詩詞世界」

甘茶 :ウィキペディア

甘茶の花 :「季節の花 300」 山本純士氏

↑↑ クリックしていただけると嬉しいです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます