土曜日になりました。

エボラ関連では日本のメディアの関心も高まってきて問い合わせの増加とともに、(エイズや新型インフルの時に経験したような)あやしい言動も見聞きするようになりました。

メディアの人がまだよく理解されていないこと、誤解していること、注意が必要なことを踏まえてもうひとつ記事を追加しようとおもいました。

今回の件をまずざっとおさらいしますと・・・・

「新しい病気が広がっているんですよね!!」

確かに人類の歴史で見ると「新興」感染症なのですが、最初にアウトブレイクが把握された1976年にお名前がついたということで、すでに40年弱の歴史があるウイルスです。

出血熱ウイルスの研究はもっと前にさかのぼります。

この間に、放置されていたわけではなくて、各国は対策に注意が必要なカテゴリーの病原体として扱い、そうした病原体や感染疑いの人感染した人をケアする準備もしてきていますので、まずはそのあたりをみてはいかがでしょうか。

「どうして急にこんなことに!!」

いえ、2014年の2-3月にはconfirmation, verificationが行われ、もっというと、その手前でもキャッチされていない感染などは散発していた可能性もあります。7月にニュースが増え始めたので突然大ブレイクしたように思う方もいますが、国境なき医師団(MSF)はじめ早期に現地の支援を始めたひとたちもいました。これまでのエボラ対応も最前線での実践と経験知をもっているのはMSFなのでそのホームページを読むのもおすすめです。

「どんな病気なんですか?」

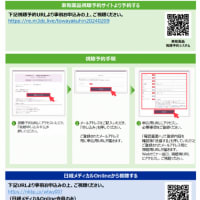

これはこの金曜日まで多かったのですが、厚生労働省のホームページにエボラ関連ページが特設されたので、そこをまずご案内し、少なくともQ&Aは読んでくださいといえるようになりました。

メディアは説明するときに誰がいったかということも気にしますので、WHOがいってるよ、とか、米国のCDCがいっているよ、でもいいのですが、やはり日本の厚生労働省が言ってますよ、外務省の意見ですよ、というのがなじむのではないかとおもいます。

厚生労働省が出す前に、厚生労働省検疫所FORTHには複数の役に立つ情報がありましたので、助かっていました。

病気の基本的な情報をまず確認してもらいましょう。リンクを伝えるだけでもだいぶ説明の時間は縮小できます。

「WHOの数字を見ると数日ですごい数増えているんですけど!」

落ち着いてください。グラフや表にはタイトルと説明書きがありますのでまずをれをみましょう。

WHOの数字は、まず各国の保健省などがまとめたオフィシャルなものを統合しているものです。国によってデータの取り方が違うとか、今回のような場合は検査をして確認の結果が出るまでに時間がかかるのと、その報告のタイミングがあり、急増しているのではなくまとまって報告が上がっている場合があります。

逆に言うと、症状がない時点の人は入っていませんし、受診したり検査しないで死亡しているような人はカウントされていません。

数字には「定義」があります。

病気の場合は「症例定義」がありますので、確定症例、可能性のある症例、うたがい症例のどの数字のことを言っているのかも重要です。

「なんで国を超えて広がっちゃってるんですか?」

地図の上の線は人為的にひかれたもので、その地域にいくと意外と人々は行き来をしているものです(先進国でも)。

もっというと、ウイルスがどこからきたの?の原因とされているコウモリはもっと移動範囲が広いわけです・・・・

そもそも、すべてが特定の人やネットワークで広がっていると証明されたわけではなく、散発的に地理的にもちらばっていますので、特定のスプレッダーがいて、、というような映画の話とは違っていて、動物の専門家らが考えているように中央アフリカと西アフリカのコウモリでの接点やウイルス遺伝子などの研究をすすめるようなことに予算を確保することも今後のために重要だと思います。

「日本にはいったらヤバくないすか?」

流行国との直行便がない、いまわかっている病気の性格上それはたいへん考えにくいですし、外務省は渡航の注意を明確にしていますので、対策はすでにとられています。

British Airwaysのように8月末まで流行国直行便を延期するという判断もあります。英国はもともとアフリカ諸国と接点が多いので、そういった選択肢もありますね。

ちょっと前のブラジルW杯のときに、国は出血熱ウイルスのひとつである黄熱が日本に入らないように、観戦する人にワクチンの啓発をしていました。

ここまで熱心にするとは思ってなかったという医療者の意見も聞くほどですが。

IHR改正前にも固有名詞で「国際的に広がったらまずい感染症」として指定されていた病気です。

実際多くの人が接種をしましたし、選手や協会や報道、公式訪問のエライ人たちもしていったわけです。

・・・対策の一例です。

現実のところでできる対策や努力を考えるには、「検疫」システムが重要になります。

ふだんから検疫を大切にすることが何より重要です。

問題が起きていない日常の中で、いらないんじゃね?とか予算無駄じゃね?というような話にしないことです。これは自衛隊や消防、救急(そして感染管理もですが)等に共通する危機管理です。

LCC(ローコストキャリア)がはいってきて、1万円前後でアジア地域にでかけることができたりする時代に、しかも日本の各地の空港が海外とのダイレクトフライトを持っている時代。それにあわせて検疫部門の強化や補充も必要です。人や予算も増やしましょう。

そして、、海外の病気はその日の午後自分の病院の待合室でみるかもしれない時代になっています。

最寄りの空港や港と行き来のある国の感染症情報を知って備えておくことは地域の感染症担当者、病院のスタッフのルチンの時代です。

電話番号やその時の医師の名前を知っておくとか、勉強家や訓練にお互い参加して顔見知りになるとか普段からできることもあります。

飛行機をおりてから「入国審査」のところめざして、さっそくたちあげたスマホで「今からすぐのれる成田エクスプレスは何時かな?」と足をはやめるわけですね。その手前に検疫があります。体調がわるいひとは自己申告で相談すれば医師や看護師が対応できる施設があります。

ここに立ち寄ることを「足止め」と考えてはけないわけです。

相談をして紹介状をもらえば初診料が安くなったりもしますし、何より「どこの病院へ行くのがよいのか」という詳しい情報を持っていますので相談しない手はありません。お金もかかりません・・・

こういったことが市民の常識的になっていけば、問題が発生したときに「病原体がはいるんじゃないか!」的な漠然とした不安は小さくなるわけです。

また、渡航前に行き先に出ている安全情報を外務省ホームページやFORTHで確認するのを常識にしていく啓発もしていきたいですね。

「知らずに入ってきて広げる人がいるんじゃ・・・」 このあたりから怖いフレーズをもとめてなんとか引き出そうとする取材者もいます・・・

症状のない人からはうつりませんし、具合が悪い人は日本では受診するでしょう。そもそも他人の血液や嘔吐物を日常的に触るきかいはないです。

という意味では市民には直接リスクはほぼないですが、医療機関では流行地に渡航歴がある、感染リスクが考えられる行動歴・曝露歴があるような人をケアしますので、適切な医療の提供とスタッフを守るための準備は必要ですが。

感染予防策というのは標準化されて訓練も行われ、どの規模の施設でも年に2回は講習会をするように医療法にあります。

(法律に書かれているけどフル無視して何も勉強会が開催されない職場だと守ってもらえないことになりますが)

普段から取り組んでおく重要性を実感する話題です。今からちょっとPPE買ってくるわ!というわけにはいかなのが現場ですしね。

メディアからの問い合わせにはすでに厚労省が公開している資料とは違うことを書いたら現時点でソース確認の責任が問われること、その書類さえみてないで記事はかけない時期であることをご理解いただきましょう。

うっとうしい、めんどうだ、と思っても人に伝える仕事の人からの問い合わせにはていねいに対応をしましょう。

下手な情報をとりにいかれたりデマをながされるほうが、リアルな感染リスクがない段階では、人々の過剰反応やパニック、医療現場での人権問題のほうが深刻な害になりますので。

特に、世の中には大変不安が強い人たちがいます。その時々で気になることは変遷していくのですが、渡航歴も何もないのに「私は〇〇じゃないでしょうか症状が似ています」系がやっかいです。電車で隣に座った人が〇〇な気がするんです」。

心配して体調も悪くなるので病院に来ます。潜伏期間や感染リスクなどの説明で納得するなら受診はしません。

現場での対応は大変なのでこういった人たちを刺激するような映像や語りもやめてもらいたいなとおもうわけです。

20数年前、エイズのパニックのときは幸い検査をできる状況にありましたが、ほら陰性でしょう、といっても「ネットをみたら、サイレントエイズというのがあるそうです。私は検査にひっかからないタイプではないでしょうか」と延々と続きます。とほほほ・・・・医師がこの対応をしていたら仕事がすすみません。医療現場の負荷として経験する一例でした。

といってそういった人につかれて、またか・・・とおもっているところで見逃してはいけない病気が隠れていたこともあって、簡単にメンタルの問題とも得ない難しさも経験しています。たいへんです。

そうです。たいへんなんですが。この大変な状況を「波が来た!」「今こそ商機!」と元気になる人もいます。

さっそく、エボラに聞く予防できるサプリメントの販売などがはじまっています。

ふだんそういったジャンク情報を読まない医療者にはなんだそりゃ?だとおもいますが。

2009年のインフルエンザの時も、パンデミックインフルエンザウイルスに強いシャンプーとかいろいろ販売されて、米国CDCやFDAは悪質なものには介入しホームページでさらして注意喚起もしていました。

まあ、CURE FOR EBOLA VIRUSなどがその一例

ヒーラーもあらわれる。

日本語でもそういう人はでてくる。

8月8日 ナイジェリアのニュース Ebola sparks panic across Nigeria as citizens scramble for salt-water bath “remedy”

WHOのTwitterでの注意喚起 There is no evidence base that #homeopathy can cure #Ebola. Severely ill patients require intensive supportive care

こうしたニセ科学と日々対峙している人の怒りも当然あり

Ebola outbreaks: Science versus fear mongering and quackery

Homeopaths vs. Ebola virus hemorrhagic fever

日本語で「エボラ」と「レメディ」を検索すると・・・・

いろいろなコメントをするなかで、「あれ!感染症の専門家なのにこのウイルスはあまり怖く思っていないようですね(怖いよ!という記事を書きたいのにボク拍子抜けしちゃうよ)」的にいわれたり。

「なんだ、つり革さわった手とかくしゃみでうつらないのかー(書くことなくなっちゃうなあ)」

「いま国内で問題になっていないウイルスの仮説の乱立よりも、怪しげな言説がうようよしていたり、俺だけは生肉たべちゃお!とか、コンドームなんかべつにいいよね、とか、大便のあとに手洗いしないで公衆トイレを出てい行くおじさんとか、カラーコンタクトを外してその場で他人の目にすぐいれちゃうことへの抵抗のなさとか、大きなくしゃみをするときに口を覆わないおじさんがたくさんいるとか、そうした日常のほうがこわいですし、国や自治体の専門機関が大腸菌や麻疹や風疹のアウトブレイクにアワアワしなくてはならない現況が怖いです」

。。。というと沈黙されます。

そうでなくても感染症の専門家は少ないし、病院や地域では常に対応しなくてはいけない案件もあるのですから。

なるべく皆で感染症対策がうまくいくよう、「何も起きていない日常から」大切にせねばなのですよ・・・・(そういう記事も書いてね)

関係の皆様が週末も来週も無事すごせますように。

エボラ関連では日本のメディアの関心も高まってきて問い合わせの増加とともに、(エイズや新型インフルの時に経験したような)あやしい言動も見聞きするようになりました。

メディアの人がまだよく理解されていないこと、誤解していること、注意が必要なことを踏まえてもうひとつ記事を追加しようとおもいました。

今回の件をまずざっとおさらいしますと・・・・

「新しい病気が広がっているんですよね!!」

確かに人類の歴史で見ると「新興」感染症なのですが、最初にアウトブレイクが把握された1976年にお名前がついたということで、すでに40年弱の歴史があるウイルスです。

出血熱ウイルスの研究はもっと前にさかのぼります。

この間に、放置されていたわけではなくて、各国は対策に注意が必要なカテゴリーの病原体として扱い、そうした病原体や感染疑いの人感染した人をケアする準備もしてきていますので、まずはそのあたりをみてはいかがでしょうか。

「どうして急にこんなことに!!」

いえ、2014年の2-3月にはconfirmation, verificationが行われ、もっというと、その手前でもキャッチされていない感染などは散発していた可能性もあります。7月にニュースが増え始めたので突然大ブレイクしたように思う方もいますが、国境なき医師団(MSF)はじめ早期に現地の支援を始めたひとたちもいました。これまでのエボラ対応も最前線での実践と経験知をもっているのはMSFなのでそのホームページを読むのもおすすめです。

「どんな病気なんですか?」

これはこの金曜日まで多かったのですが、厚生労働省のホームページにエボラ関連ページが特設されたので、そこをまずご案内し、少なくともQ&Aは読んでくださいといえるようになりました。

メディアは説明するときに誰がいったかということも気にしますので、WHOがいってるよ、とか、米国のCDCがいっているよ、でもいいのですが、やはり日本の厚生労働省が言ってますよ、外務省の意見ですよ、というのがなじむのではないかとおもいます。

厚生労働省が出す前に、厚生労働省検疫所FORTHには複数の役に立つ情報がありましたので、助かっていました。

病気の基本的な情報をまず確認してもらいましょう。リンクを伝えるだけでもだいぶ説明の時間は縮小できます。

「WHOの数字を見ると数日ですごい数増えているんですけど!」

落ち着いてください。グラフや表にはタイトルと説明書きがありますのでまずをれをみましょう。

WHOの数字は、まず各国の保健省などがまとめたオフィシャルなものを統合しているものです。国によってデータの取り方が違うとか、今回のような場合は検査をして確認の結果が出るまでに時間がかかるのと、その報告のタイミングがあり、急増しているのではなくまとまって報告が上がっている場合があります。

逆に言うと、症状がない時点の人は入っていませんし、受診したり検査しないで死亡しているような人はカウントされていません。

数字には「定義」があります。

病気の場合は「症例定義」がありますので、確定症例、可能性のある症例、うたがい症例のどの数字のことを言っているのかも重要です。

「なんで国を超えて広がっちゃってるんですか?」

地図の上の線は人為的にひかれたもので、その地域にいくと意外と人々は行き来をしているものです(先進国でも)。

もっというと、ウイルスがどこからきたの?の原因とされているコウモリはもっと移動範囲が広いわけです・・・・

そもそも、すべてが特定の人やネットワークで広がっていると証明されたわけではなく、散発的に地理的にもちらばっていますので、特定のスプレッダーがいて、、というような映画の話とは違っていて、動物の専門家らが考えているように中央アフリカと西アフリカのコウモリでの接点やウイルス遺伝子などの研究をすすめるようなことに予算を確保することも今後のために重要だと思います。

「日本にはいったらヤバくないすか?」

流行国との直行便がない、いまわかっている病気の性格上それはたいへん考えにくいですし、外務省は渡航の注意を明確にしていますので、対策はすでにとられています。

British Airwaysのように8月末まで流行国直行便を延期するという判断もあります。英国はもともとアフリカ諸国と接点が多いので、そういった選択肢もありますね。

ちょっと前のブラジルW杯のときに、国は出血熱ウイルスのひとつである黄熱が日本に入らないように、観戦する人にワクチンの啓発をしていました。

ここまで熱心にするとは思ってなかったという医療者の意見も聞くほどですが。

IHR改正前にも固有名詞で「国際的に広がったらまずい感染症」として指定されていた病気です。

実際多くの人が接種をしましたし、選手や協会や報道、公式訪問のエライ人たちもしていったわけです。

・・・対策の一例です。

現実のところでできる対策や努力を考えるには、「検疫」システムが重要になります。

ふだんから検疫を大切にすることが何より重要です。

問題が起きていない日常の中で、いらないんじゃね?とか予算無駄じゃね?というような話にしないことです。これは自衛隊や消防、救急(そして感染管理もですが)等に共通する危機管理です。

LCC(ローコストキャリア)がはいってきて、1万円前後でアジア地域にでかけることができたりする時代に、しかも日本の各地の空港が海外とのダイレクトフライトを持っている時代。それにあわせて検疫部門の強化や補充も必要です。人や予算も増やしましょう。

そして、、海外の病気はその日の午後自分の病院の待合室でみるかもしれない時代になっています。

最寄りの空港や港と行き来のある国の感染症情報を知って備えておくことは地域の感染症担当者、病院のスタッフのルチンの時代です。

電話番号やその時の医師の名前を知っておくとか、勉強家や訓練にお互い参加して顔見知りになるとか普段からできることもあります。

飛行機をおりてから「入国審査」のところめざして、さっそくたちあげたスマホで「今からすぐのれる成田エクスプレスは何時かな?」と足をはやめるわけですね。その手前に検疫があります。体調がわるいひとは自己申告で相談すれば医師や看護師が対応できる施設があります。

ここに立ち寄ることを「足止め」と考えてはけないわけです。

相談をして紹介状をもらえば初診料が安くなったりもしますし、何より「どこの病院へ行くのがよいのか」という詳しい情報を持っていますので相談しない手はありません。お金もかかりません・・・

こういったことが市民の常識的になっていけば、問題が発生したときに「病原体がはいるんじゃないか!」的な漠然とした不安は小さくなるわけです。

また、渡航前に行き先に出ている安全情報を外務省ホームページやFORTHで確認するのを常識にしていく啓発もしていきたいですね。

「知らずに入ってきて広げる人がいるんじゃ・・・」 このあたりから怖いフレーズをもとめてなんとか引き出そうとする取材者もいます・・・

症状のない人からはうつりませんし、具合が悪い人は日本では受診するでしょう。そもそも他人の血液や嘔吐物を日常的に触るきかいはないです。

という意味では市民には直接リスクはほぼないですが、医療機関では流行地に渡航歴がある、感染リスクが考えられる行動歴・曝露歴があるような人をケアしますので、適切な医療の提供とスタッフを守るための準備は必要ですが。

感染予防策というのは標準化されて訓練も行われ、どの規模の施設でも年に2回は講習会をするように医療法にあります。

(法律に書かれているけどフル無視して何も勉強会が開催されない職場だと守ってもらえないことになりますが)

普段から取り組んでおく重要性を実感する話題です。今からちょっとPPE買ってくるわ!というわけにはいかなのが現場ですしね。

メディアからの問い合わせにはすでに厚労省が公開している資料とは違うことを書いたら現時点でソース確認の責任が問われること、その書類さえみてないで記事はかけない時期であることをご理解いただきましょう。

うっとうしい、めんどうだ、と思っても人に伝える仕事の人からの問い合わせにはていねいに対応をしましょう。

下手な情報をとりにいかれたりデマをながされるほうが、リアルな感染リスクがない段階では、人々の過剰反応やパニック、医療現場での人権問題のほうが深刻な害になりますので。

特に、世の中には大変不安が強い人たちがいます。その時々で気になることは変遷していくのですが、渡航歴も何もないのに「私は〇〇じゃないでしょうか症状が似ています」系がやっかいです。電車で隣に座った人が〇〇な気がするんです」。

心配して体調も悪くなるので病院に来ます。潜伏期間や感染リスクなどの説明で納得するなら受診はしません。

現場での対応は大変なのでこういった人たちを刺激するような映像や語りもやめてもらいたいなとおもうわけです。

20数年前、エイズのパニックのときは幸い検査をできる状況にありましたが、ほら陰性でしょう、といっても「ネットをみたら、サイレントエイズというのがあるそうです。私は検査にひっかからないタイプではないでしょうか」と延々と続きます。とほほほ・・・・医師がこの対応をしていたら仕事がすすみません。医療現場の負荷として経験する一例でした。

といってそういった人につかれて、またか・・・とおもっているところで見逃してはいけない病気が隠れていたこともあって、簡単にメンタルの問題とも得ない難しさも経験しています。たいへんです。

そうです。たいへんなんですが。この大変な状況を「波が来た!」「今こそ商機!」と元気になる人もいます。

さっそく、エボラに聞く予防できるサプリメントの販売などがはじまっています。

ふだんそういったジャンク情報を読まない医療者にはなんだそりゃ?だとおもいますが。

2009年のインフルエンザの時も、パンデミックインフルエンザウイルスに強いシャンプーとかいろいろ販売されて、米国CDCやFDAは悪質なものには介入しホームページでさらして注意喚起もしていました。

まあ、CURE FOR EBOLA VIRUSなどがその一例

ヒーラーもあらわれる。

日本語でもそういう人はでてくる。

8月8日 ナイジェリアのニュース Ebola sparks panic across Nigeria as citizens scramble for salt-water bath “remedy”

WHOのTwitterでの注意喚起 There is no evidence base that #homeopathy can cure #Ebola. Severely ill patients require intensive supportive care

こうしたニセ科学と日々対峙している人の怒りも当然あり

Ebola outbreaks: Science versus fear mongering and quackery

Homeopaths vs. Ebola virus hemorrhagic fever

日本語で「エボラ」と「レメディ」を検索すると・・・・

いろいろなコメントをするなかで、「あれ!感染症の専門家なのにこのウイルスはあまり怖く思っていないようですね(怖いよ!という記事を書きたいのにボク拍子抜けしちゃうよ)」的にいわれたり。

「なんだ、つり革さわった手とかくしゃみでうつらないのかー(書くことなくなっちゃうなあ)」

「いま国内で問題になっていないウイルスの仮説の乱立よりも、怪しげな言説がうようよしていたり、俺だけは生肉たべちゃお!とか、コンドームなんかべつにいいよね、とか、大便のあとに手洗いしないで公衆トイレを出てい行くおじさんとか、カラーコンタクトを外してその場で他人の目にすぐいれちゃうことへの抵抗のなさとか、大きなくしゃみをするときに口を覆わないおじさんがたくさんいるとか、そうした日常のほうがこわいですし、国や自治体の専門機関が大腸菌や麻疹や風疹のアウトブレイクにアワアワしなくてはならない現況が怖いです」

。。。というと沈黙されます。

そうでなくても感染症の専門家は少ないし、病院や地域では常に対応しなくてはいけない案件もあるのですから。

なるべく皆で感染症対策がうまくいくよう、「何も起きていない日常から」大切にせねばなのですよ・・・・(そういう記事も書いてね)

関係の皆様が週末も来週も無事すごせますように。