肥田亭さんでの昼食を終えて、いよいよ本日の後半戦の始まりです。

肥田亭さんのほぼ真向いに「まつり会館」があります。ここにはあの水無神社の「みこしまくり」の様子が展示されています。(入館無料)

中山道は上ノ段の風情ある家並みに沿って200mほどつづいています。

上ノ段家並み

上ノ段家並み

その道筋はその先で鋭角的に折れ曲がる「桝形」となって下り坂になります。坂を下りきると八沢川に架かる「中八沢橋」にさしかかります。この辺りで私たちは福島宿の外へでたことになります。

「中八沢橋」を渡ると道筋は右に折れ、JR中央本線の木曽福島駅へと進んでいきます。

駅へと通じる道筋はちょっとした商店街になっています。

道筋はやや上り坂となり、右手を見ると谷間に県道461号線とその向こうに木曽川が流れています。

そんな景色を眺めながら進むと、前方左手に立派な駅舎が見えてきます。JR中央本線の木曽福島の駅です。「特急しなの」が停車する駅らしく、駅前には飲食店やお土産屋が並んでいます。

木曽福島駅

木曽福島駅

そんな駅前の様子を見ながら、木曽福島とお別れし、木曽路の旅をつづけていきます。

JR木曽福島駅を過ぎて、道筋は細い側道へと入り込んで行きます。

側道に入ると右手に「御嶽教」と書かれた建物があります。これは新興宗教ではありません。

御嶽教を信仰する山岳宗教は江戸時代までは神仏混淆でした。しかし明治に入り、神仏分離政策により神道は国家管理となるのですが、山岳宗教は仏教の講という形をとって生き残ってきたのです。

ちょうど木曽福島は「御嶽山」の入口にあたるので、山岳信仰者の主要なルートになっていたのです。

道筋は木曽町役場前に出てきます。ちょっとわかりにくい道筋になるのですが、役場の敷地を迂回するような道がつくられています。

その道を進むと、役場の裏側を辿るような土道に変ります。「この道でいいのかな?」と思いつつ進んで行きます。

高台の中腹に穿かれたような細い道筋の左側は低木が続き、右側には柵はついているのですが、ほぼ崖っぷち状態で民家の屋根が崖の下に連なっています。

そんな道筋をしばらく進むと、徐々に下り坂となり、本来の旧街道筋へと合流します。

この辺りの地名が「塩渕」というようですが、その名の由来は「馬が川に転落して、積み荷の塩をまいてしまった」といわれていますが、シオという地名は川の曲流部につけられることが多いので、木曽川の曲流部にできた渕」という説の方が正しいのではないでしょうか?

そんな道筋を歩いていると、集会所の前に塩渕の一里塚跡の石碑が置かれています。お江戸から数えて70番目の一里塚です。

塩渕付近の光景

塩渕付近の光景

塩渕の一里塚を過ぎ、左手の山並みを見ながら進むと、旧街道はいったん461号線に合流します。先ほどまで私たちがいた福島の町はかなり後方に遠ざかってしまいました。

50mほどの距離ですが461号に沿って歩くと、旧街道筋は461号から左手へ分岐するように上り坂へと道筋を変えていきます。

さあ!これからまた標高をあげていくのかな、と思いつつ本日の終着地点である上松宿を目指すことにします。

461号線から分岐した旧街道の道筋はやがて勾配をゆるくしながら左手からやってくる別の道筋と合流します。

その向こうには車の往来が多い19号線が走っています。

道なりに進んで行くと、道筋は2差路となります。

その分岐する場所に「中山道」の道標が置かれています。

その道標に従って進んで行きます。その道筋は19号線の下を通るように穿かれています。

この辺りは461号線と19号線の合流地点となっており、その合流地点につづく道筋が無理矢理つくられているといった感じがします。

私たちが辿る道筋は19号線の下をくぐり、合流点に上る階段に達します。

階段を上ると、右手から461号線が走り、19号線と合流していきます。

階段を上った辺りの標高は763mです。

私たちはこの461号線を横切り、右側の歩道へと移動するのですが、ここには信号がありません。

車の往来に気を付けながら、渡っていきましょう。

道筋は19号線へと入って行きますが、周りの景色は木曽路を思わせる緑濃い山並みが広がっています。

木曽福島駅前からここまで約2キロ強の距離歩いてきました。この先、私たちはしばらく19号線に沿って旅を続けていきますが、本日の終着地点である上松駅前までは7.7キロほどあります。

その途中に小休止を兼ねてトイレ休憩を予定しています。その場所はここから1.5キロほど先の19号線に面した「道の駅・木曽福島」です。

19号線の右手は深い谷となって、木曽川が流れ、その向こうには山並みがうねるように連なっています。

木々に覆われた木曽の山並みを見ながら、19号線を進んでいきます。

道筋にはこれといった集落もなく、単調な道程です。

道筋は元橋の信号交差点にさしかかります。

この交差点を右手に進んで行くと御嶽山に至ります。

私たちは元橋信号交差点を渡って、道の駅・木曽福島へ向かうことにします。

19号線の左側にはJR中央本線が走っています。

元橋信号交差点をすぎるとすぐに19号線から左へ折れる細い道筋があります。そしてこの道筋はJR中央本線の線路の下をくぐり、左手の山並みの中へと延びています。

実はこの道筋が本来の中山道です。

道の駅・木曽福島でトイレ休憩をした後、本来の中山道を歩いていただくため、再び元橋交差点まで戻る予定です。

道の駅・木曽福島には展望テラスが設置されており、眼下には木曽川が流れ、その向こうにはうねるようにつづく山並みと晴れていれば御嶽山を望むことができます。

道の駅・木曽福島

道の駅・木曽福島

道の駅・木曽福島での休憩の後、再び元橋交差点に戻り、本来の中山道筋へと入っていきます。JR中央本線のガードをくぐると、道筋は緩やかな上り坂となり、小さな集落の中を通過していきます。

その集落を抜けると、道筋は木々が生い茂る林の中へと進んで行きます。

車の往来が多い19号線よりは、街道らしい雰囲気を漂わせ、中山道をあるいているんだな、と感じる道筋ですが、一応舗装道路になっています。

街道は木々が生い茂る林の中へと入ってきます。この道筋はいわゆる林道として使われているようですが、陽射しが遮られ、ほんの少し空気が変わったような気がします。

そんな道筋を進むと、右手のちょっとした高台に「御嶽山遥拝所」が現れます。

石段を上っていくと、平らにならした場所に常夜燈が1本と御嶽山を望む方向に鳥居が置かれています。

御嶽信仰が強かった時代には、中山道筋で御嶽山を望める場所にはこのような遥拝所が置かれていたといいます。

遥拝所を過ぎると、道筋は緩やかな下り坂へと変ります。

林を抜けると街道の右下にはJR中央本線の線路と19号線が並行して走っています。そして先ほど休憩した道の駅・木曽福島の建物が見えてきます。

道筋はこの先で坂を下りきったところで、右折しJR中央本線のガードをくぐって再び19号線と合流します。

合流後、19号線に沿って歩きますが、歩道がないので車の往来に十分に気を付けながら歩いて行きます。70mほど進んで再び19号線から分岐するように左手の道へと入って行きます。

19号線から分岐した道筋は細くなり、田舎道を歩いているような雰囲気を漂わせています。

道なりに進んで行くと、緩やかな下り坂となり、19号線へと再び合流していきます。

19号線は新しいバイパスができており、合流する道は旧19号の道筋です。

新しいバイパスができたことで、旧19号は車の往来はかなり少ないようです。

旧19号との合流地点近くに置かれているのが、沓掛一里塚跡です。お江戸から数えて71番目、京より69番目の一里塚ですが、かつての塚はなく、丸い自然石に「沓掛一里塚」と刻まれた石碑が置かれているだけです。

一里塚は街道の左右に置かれていたのですが、山側の一里塚は明治43年(1910)に中央本線の鉄道敷設の際に取り壊されてしまいました。

それでは旧19号線に沿って旅をつづけていきましょう。面白いことにほとんど車の往来がありません。

道の右側には木曽川の流れが迫り、巨岩がゴロゴロとした木曽川の眺めは一幅の絵を眺めているようです。そして前方には木々の緑と木曽川のコバルトブルーの水にアクセントをつけているかのような赤い橋が見えてきます。

木曽川が流れる木曽谷にそって進む道筋は行く手に連なる山並みの中へとまるで吸い込まれていくようにつづいています。さあ、「木曽の棧(かけはし)」に到着です。

橋に到着したあたりで本日の歩行距離も12.8キロに達します。

「木曽の棧」は木曽八景の一つで「棧の朝霞(あさかすみ)」と呼ばれた景勝地です。

ここで言う「棧」とは木曽川に架けた橋ではなく、街道時代に木曽川に沿って穿かれた中山道の崖っぷちに造られた一種の橋のようなものです。

街道時代の初期の頃の棧は丸太と板を組み、藤づる等で結んだものだったのですが、通行人の松明(たいまつ)で焼失してしまいました。棧がなくなってしまったことで、旅人達は道筋を迂回せざるを得なくなり、難儀せざるを得ませんでした。そこで慶安元年(1648)に尾張藩が875両という大金を投じて、中央部分を幅8間(約14.5m)、長さ56間(102m)の石垣を築き、その上に道筋を造ったといいます。かなり頑丈なもので、江戸時代を通じて使われていましたが、明治の鉄道工事の際にこの棧は壊されてしまいました。

この石垣造りの棧の一部は旧19号線の改修時に、その姿を後世に伝えるためとして残しています。その石垣は現在架かっている赤い橋の橋上から見ることができます。

赤い橋を渡った対岸には民営の「棧温泉」があります。

泉質は単純二酸化炭酸泉、効能は神経痛、筋肉痛、五十肩、運動麻痺、打ち身、冷え性、慢性消化器病、慢性婦人病です。

木曽地区の温泉は冷泉が多いようで、ここも13度の水を42度に沸かしています。

利用料は800円。

そして同じく橋を渡り終えた木立の中に大きな歌碑と明治天皇御聖蹟碑が置かれています。

大きな歌碑は正岡子規の文学碑で、碑面には「かけはしや あぶない処に 山つつじ 桟(かけはし)や 水にととかず 五月雨 むかしたれ 雲のゆききの あとつけて わたしてそめけん 木曽のからはし」 と刻まれています。

さあ!ここから本日の旅も終盤戦にさしかかります。木曽の棧から旧19号線に沿って進んでいきます。およそ2.5キロ先の上松宿入口の十王橋の交差点へと向かいましょう。

旧19号線は車の往来はそれほど多くはありませんが、ところどころに歩道帯がない個所があります。

本日の歩行距離が14.5キロを過ぎると、右手から19号線のバイパスが迫ってきます。

旧19号線はここでバイパスと合流します。

私たちはいったん旧19号の右側の側道へ入り、そのまま地下道通り、階段を上って合流点脇に出てきます。

そして19号線に沿って進みますが、すぐにJR中央本線のガード下をくぐります。

このガード下には歩道帯がないので、車の往来には十分に注意しなければなりません。

ガードをくぐると、前方に笹沢の信号交差点が見えてきます。

その交差点の先には19号線の上松第3トンネルの入り口が見えます。

私たちはこのトンネルの中を通らず、右手へ分岐する道筋を辿り、上松宿入口手前の十王橋信号交差点へと進んでいきます。

現在の幹線である19号線は上松宿の手前でトンネルに入ってしまい、宿内を見ずして通り抜けてしまうのです。

上松宿が観光的な素材がたくさんあるわけでもないので、あまり影響はないのではと思うのですが、上松にお住まいの方々はどのように思っていることやら……。

さあ!本日の歩行距離も15キロを超えました。

私たちの終着地点である上松駅前まであと1.2キロまで迫ってきました。

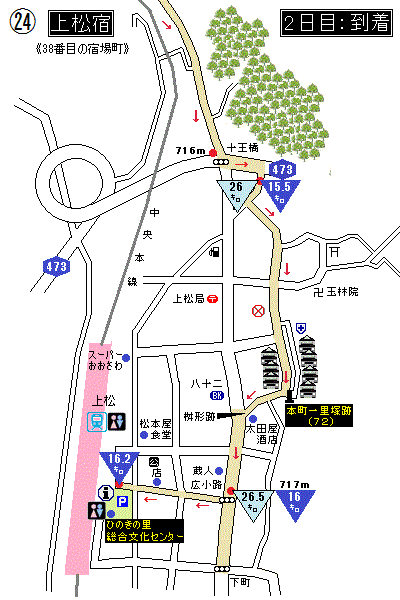

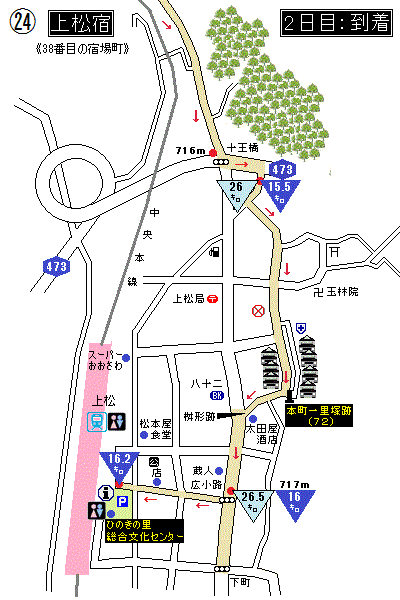

さあ!十王橋交差点にさしかかります。

この交差点を境にして前方に上松の家並(町並み)が始まります。

そして同時にこの十王橋が上松宿の東の入口にあたります。

江戸から数えて38番目の宿場町である上松宿はそれほど大きな宿場ではありません。5町31間(約540m)の宿内に家並みが連なっていました。

しかし昭和25年(1950)の大火で宿内の上町(かんまち)、中町、下町のすべての家並が焼失し、それまであった本陣や脇本陣の建物も燃えてしまいました。

現在見る上松の宿場には古い家並みはほとんど残っていませんが、上町(かんまち)には僅かながら大火で焼け残った家があるくらいです。

上松の家並

上松の家並

そんな上松の町のいたるところに掲げられている看板があります。その看板には「祝 御嶽海久司君 大相撲春・大坂場所デビュー決定 出羽海部屋(上松町出身)」と書かれています。ということで初土俵は2015年3月です。3月場所では6勝1敗の成績を残しています。

四股名は「みたけうみひさし」で番付は2015年の5月場所で幕下東三枚目です。2場所目となった5月場所では6勝1敗の好成績を残しています。

宿場町の風情がほとんど感じない道筋を進んで行くと、路傍に目立たない存在で置かれているのが上松の本町一里塚跡碑(72)です。もともとは別の場所にあったもののようです。

本町一里塚跡

本町一里塚跡

一里塚跡碑を過ぎると、道筋はゆるやかな下りになり、すぐに上松のメインストリートらしき道筋に合流します。

上松は江戸時代から木材で発展してきましたが、現在でも「材木の街」として頑張っています。

とくに赤沢自然休養林は日本三大美林の一つといわれ、伊勢神宮の遷宮(二十年毎に建て替えられる際)に使用される御神木が産出されることで知られています。

このまま広小路の信号交差点まで進み、右折すると本日の終着地点であるJR中央本線の上松駅前に到着です。本日の歩行距離はここまで16.2キロです。駅前には観光案内書とトイレがあります。

上松駅前

上松駅前

木曽路十五宿街道めぐり(其の一)塩尻~洗馬

木曽路十五宿街道めぐり(其の二)洗馬~本山

木曽路十五宿街道めぐり(其の三)本山~日出塩駅

木曽路十五宿街道めぐり(其の四)日出塩駅~贄川(にえかわ)

木曽路十五宿街道めぐり(其の五)贄川~漆の里「平沢」

木曽路十五宿街道めぐり(其の六)漆の里「平沢」~奈良井

木曽路十五宿街道めぐり(其の七)奈良井~鳥居峠~藪原

木曽路十五宿街道めぐり(其の八)藪原~宮ノ越

木曽路十五宿街道めぐり(其の九)宮ノ越~木曽福島

木曽路十五宿街道めぐり(其の十一)上松~寝覚の床

木曽路十五宿街道めぐり(其の十二)寝覚の床~倉本駅

木曽路十五宿街道めぐり(其の十三)倉本駅前~須原宿

木曽路十五宿街道めぐり(其の十四)須原宿~道の駅・大桑

木曽路十五宿街道めぐり(其の十五)道の駅・大桑~野尻宿

木曽路十五宿街道めぐり(其の十六)野尻宿~三留野宿~南木曽

木曽路十五宿街道めぐり(其の十七)南木曽~妻籠峠~妻籠宿

木曽路十五宿街道めぐり(其の十八)妻籠宿~馬籠峠~馬籠宿

木曽路十五宿街道めぐり(其の十九)馬籠宿~落合宿の東木戸

木曽路十五宿街道めぐり(其の二十)落合宿の東木戸~中津川宿

日本史 ブログランキングへ

日本史 ブログランキングへ

神社・仏閣 ブログランキングへ

神社・仏閣 ブログランキングへ

お城・史跡 ブログランキングへ

お城・史跡 ブログランキングへ

肥田亭さんのほぼ真向いに「まつり会館」があります。ここにはあの水無神社の「みこしまくり」の様子が展示されています。(入館無料)

中山道は上ノ段の風情ある家並みに沿って200mほどつづいています。

上ノ段家並み

上ノ段家並み

その道筋はその先で鋭角的に折れ曲がる「桝形」となって下り坂になります。坂を下りきると八沢川に架かる「中八沢橋」にさしかかります。この辺りで私たちは福島宿の外へでたことになります。

「中八沢橋」を渡ると道筋は右に折れ、JR中央本線の木曽福島駅へと進んでいきます。

駅へと通じる道筋はちょっとした商店街になっています。

道筋はやや上り坂となり、右手を見ると谷間に県道461号線とその向こうに木曽川が流れています。

そんな景色を眺めながら進むと、前方左手に立派な駅舎が見えてきます。JR中央本線の木曽福島の駅です。「特急しなの」が停車する駅らしく、駅前には飲食店やお土産屋が並んでいます。

木曽福島駅

木曽福島駅そんな駅前の様子を見ながら、木曽福島とお別れし、木曽路の旅をつづけていきます。

JR木曽福島駅を過ぎて、道筋は細い側道へと入り込んで行きます。

側道に入ると右手に「御嶽教」と書かれた建物があります。これは新興宗教ではありません。

御嶽教を信仰する山岳宗教は江戸時代までは神仏混淆でした。しかし明治に入り、神仏分離政策により神道は国家管理となるのですが、山岳宗教は仏教の講という形をとって生き残ってきたのです。

ちょうど木曽福島は「御嶽山」の入口にあたるので、山岳信仰者の主要なルートになっていたのです。

道筋は木曽町役場前に出てきます。ちょっとわかりにくい道筋になるのですが、役場の敷地を迂回するような道がつくられています。

その道を進むと、役場の裏側を辿るような土道に変ります。「この道でいいのかな?」と思いつつ進んで行きます。

高台の中腹に穿かれたような細い道筋の左側は低木が続き、右側には柵はついているのですが、ほぼ崖っぷち状態で民家の屋根が崖の下に連なっています。

そんな道筋をしばらく進むと、徐々に下り坂となり、本来の旧街道筋へと合流します。

この辺りの地名が「塩渕」というようですが、その名の由来は「馬が川に転落して、積み荷の塩をまいてしまった」といわれていますが、シオという地名は川の曲流部につけられることが多いので、木曽川の曲流部にできた渕」という説の方が正しいのではないでしょうか?

そんな道筋を歩いていると、集会所の前に塩渕の一里塚跡の石碑が置かれています。お江戸から数えて70番目の一里塚です。

塩渕付近の光景

塩渕付近の光景塩渕の一里塚を過ぎ、左手の山並みを見ながら進むと、旧街道はいったん461号線に合流します。先ほどまで私たちがいた福島の町はかなり後方に遠ざかってしまいました。

50mほどの距離ですが461号に沿って歩くと、旧街道筋は461号から左手へ分岐するように上り坂へと道筋を変えていきます。

さあ!これからまた標高をあげていくのかな、と思いつつ本日の終着地点である上松宿を目指すことにします。

461号線から分岐した旧街道の道筋はやがて勾配をゆるくしながら左手からやってくる別の道筋と合流します。

その向こうには車の往来が多い19号線が走っています。

道なりに進んで行くと、道筋は2差路となります。

その分岐する場所に「中山道」の道標が置かれています。

その道標に従って進んで行きます。その道筋は19号線の下を通るように穿かれています。

この辺りは461号線と19号線の合流地点となっており、その合流地点につづく道筋が無理矢理つくられているといった感じがします。

私たちが辿る道筋は19号線の下をくぐり、合流点に上る階段に達します。

階段を上ると、右手から461号線が走り、19号線と合流していきます。

階段を上った辺りの標高は763mです。

私たちはこの461号線を横切り、右側の歩道へと移動するのですが、ここには信号がありません。

車の往来に気を付けながら、渡っていきましょう。

道筋は19号線へと入って行きますが、周りの景色は木曽路を思わせる緑濃い山並みが広がっています。

木曽福島駅前からここまで約2キロ強の距離歩いてきました。この先、私たちはしばらく19号線に沿って旅を続けていきますが、本日の終着地点である上松駅前までは7.7キロほどあります。

その途中に小休止を兼ねてトイレ休憩を予定しています。その場所はここから1.5キロほど先の19号線に面した「道の駅・木曽福島」です。

19号線の右手は深い谷となって、木曽川が流れ、その向こうには山並みがうねるように連なっています。

木々に覆われた木曽の山並みを見ながら、19号線を進んでいきます。

道筋にはこれといった集落もなく、単調な道程です。

道筋は元橋の信号交差点にさしかかります。

この交差点を右手に進んで行くと御嶽山に至ります。

私たちは元橋信号交差点を渡って、道の駅・木曽福島へ向かうことにします。

19号線の左側にはJR中央本線が走っています。

元橋信号交差点をすぎるとすぐに19号線から左へ折れる細い道筋があります。そしてこの道筋はJR中央本線の線路の下をくぐり、左手の山並みの中へと延びています。

実はこの道筋が本来の中山道です。

道の駅・木曽福島でトイレ休憩をした後、本来の中山道を歩いていただくため、再び元橋交差点まで戻る予定です。

道の駅・木曽福島には展望テラスが設置されており、眼下には木曽川が流れ、その向こうにはうねるようにつづく山並みと晴れていれば御嶽山を望むことができます。

道の駅・木曽福島

道の駅・木曽福島道の駅・木曽福島での休憩の後、再び元橋交差点に戻り、本来の中山道筋へと入っていきます。JR中央本線のガードをくぐると、道筋は緩やかな上り坂となり、小さな集落の中を通過していきます。

その集落を抜けると、道筋は木々が生い茂る林の中へと進んで行きます。

車の往来が多い19号線よりは、街道らしい雰囲気を漂わせ、中山道をあるいているんだな、と感じる道筋ですが、一応舗装道路になっています。

街道は木々が生い茂る林の中へと入ってきます。この道筋はいわゆる林道として使われているようですが、陽射しが遮られ、ほんの少し空気が変わったような気がします。

そんな道筋を進むと、右手のちょっとした高台に「御嶽山遥拝所」が現れます。

石段を上っていくと、平らにならした場所に常夜燈が1本と御嶽山を望む方向に鳥居が置かれています。

御嶽信仰が強かった時代には、中山道筋で御嶽山を望める場所にはこのような遥拝所が置かれていたといいます。

遥拝所を過ぎると、道筋は緩やかな下り坂へと変ります。

林を抜けると街道の右下にはJR中央本線の線路と19号線が並行して走っています。そして先ほど休憩した道の駅・木曽福島の建物が見えてきます。

道筋はこの先で坂を下りきったところで、右折しJR中央本線のガードをくぐって再び19号線と合流します。

合流後、19号線に沿って歩きますが、歩道がないので車の往来に十分に気を付けながら歩いて行きます。70mほど進んで再び19号線から分岐するように左手の道へと入って行きます。

19号線から分岐した道筋は細くなり、田舎道を歩いているような雰囲気を漂わせています。

道なりに進んで行くと、緩やかな下り坂となり、19号線へと再び合流していきます。

19号線は新しいバイパスができており、合流する道は旧19号の道筋です。

新しいバイパスができたことで、旧19号は車の往来はかなり少ないようです。

旧19号との合流地点近くに置かれているのが、沓掛一里塚跡です。お江戸から数えて71番目、京より69番目の一里塚ですが、かつての塚はなく、丸い自然石に「沓掛一里塚」と刻まれた石碑が置かれているだけです。

一里塚は街道の左右に置かれていたのですが、山側の一里塚は明治43年(1910)に中央本線の鉄道敷設の際に取り壊されてしまいました。

それでは旧19号線に沿って旅をつづけていきましょう。面白いことにほとんど車の往来がありません。

道の右側には木曽川の流れが迫り、巨岩がゴロゴロとした木曽川の眺めは一幅の絵を眺めているようです。そして前方には木々の緑と木曽川のコバルトブルーの水にアクセントをつけているかのような赤い橋が見えてきます。

木曽川が流れる木曽谷にそって進む道筋は行く手に連なる山並みの中へとまるで吸い込まれていくようにつづいています。さあ、「木曽の棧(かけはし)」に到着です。

橋に到着したあたりで本日の歩行距離も12.8キロに達します。

「木曽の棧」は木曽八景の一つで「棧の朝霞(あさかすみ)」と呼ばれた景勝地です。

ここで言う「棧」とは木曽川に架けた橋ではなく、街道時代に木曽川に沿って穿かれた中山道の崖っぷちに造られた一種の橋のようなものです。

街道時代の初期の頃の棧は丸太と板を組み、藤づる等で結んだものだったのですが、通行人の松明(たいまつ)で焼失してしまいました。棧がなくなってしまったことで、旅人達は道筋を迂回せざるを得なくなり、難儀せざるを得ませんでした。そこで慶安元年(1648)に尾張藩が875両という大金を投じて、中央部分を幅8間(約14.5m)、長さ56間(102m)の石垣を築き、その上に道筋を造ったといいます。かなり頑丈なもので、江戸時代を通じて使われていましたが、明治の鉄道工事の際にこの棧は壊されてしまいました。

この石垣造りの棧の一部は旧19号線の改修時に、その姿を後世に伝えるためとして残しています。その石垣は現在架かっている赤い橋の橋上から見ることができます。

赤い橋を渡った対岸には民営の「棧温泉」があります。

泉質は単純二酸化炭酸泉、効能は神経痛、筋肉痛、五十肩、運動麻痺、打ち身、冷え性、慢性消化器病、慢性婦人病です。

木曽地区の温泉は冷泉が多いようで、ここも13度の水を42度に沸かしています。

利用料は800円。

そして同じく橋を渡り終えた木立の中に大きな歌碑と明治天皇御聖蹟碑が置かれています。

大きな歌碑は正岡子規の文学碑で、碑面には「かけはしや あぶない処に 山つつじ 桟(かけはし)や 水にととかず 五月雨 むかしたれ 雲のゆききの あとつけて わたしてそめけん 木曽のからはし」 と刻まれています。

さあ!ここから本日の旅も終盤戦にさしかかります。木曽の棧から旧19号線に沿って進んでいきます。およそ2.5キロ先の上松宿入口の十王橋の交差点へと向かいましょう。

旧19号線は車の往来はそれほど多くはありませんが、ところどころに歩道帯がない個所があります。

本日の歩行距離が14.5キロを過ぎると、右手から19号線のバイパスが迫ってきます。

旧19号線はここでバイパスと合流します。

私たちはいったん旧19号の右側の側道へ入り、そのまま地下道通り、階段を上って合流点脇に出てきます。

そして19号線に沿って進みますが、すぐにJR中央本線のガード下をくぐります。

このガード下には歩道帯がないので、車の往来には十分に注意しなければなりません。

ガードをくぐると、前方に笹沢の信号交差点が見えてきます。

その交差点の先には19号線の上松第3トンネルの入り口が見えます。

私たちはこのトンネルの中を通らず、右手へ分岐する道筋を辿り、上松宿入口手前の十王橋信号交差点へと進んでいきます。

現在の幹線である19号線は上松宿の手前でトンネルに入ってしまい、宿内を見ずして通り抜けてしまうのです。

上松宿が観光的な素材がたくさんあるわけでもないので、あまり影響はないのではと思うのですが、上松にお住まいの方々はどのように思っていることやら……。

さあ!本日の歩行距離も15キロを超えました。

私たちの終着地点である上松駅前まであと1.2キロまで迫ってきました。

さあ!十王橋交差点にさしかかります。

この交差点を境にして前方に上松の家並(町並み)が始まります。

そして同時にこの十王橋が上松宿の東の入口にあたります。

江戸から数えて38番目の宿場町である上松宿はそれほど大きな宿場ではありません。5町31間(約540m)の宿内に家並みが連なっていました。

しかし昭和25年(1950)の大火で宿内の上町(かんまち)、中町、下町のすべての家並が焼失し、それまであった本陣や脇本陣の建物も燃えてしまいました。

現在見る上松の宿場には古い家並みはほとんど残っていませんが、上町(かんまち)には僅かながら大火で焼け残った家があるくらいです。

上松の家並

上松の家並そんな上松の町のいたるところに掲げられている看板があります。その看板には「祝 御嶽海久司君 大相撲春・大坂場所デビュー決定 出羽海部屋(上松町出身)」と書かれています。ということで初土俵は2015年3月です。3月場所では6勝1敗の成績を残しています。

四股名は「みたけうみひさし」で番付は2015年の5月場所で幕下東三枚目です。2場所目となった5月場所では6勝1敗の好成績を残しています。

宿場町の風情がほとんど感じない道筋を進んで行くと、路傍に目立たない存在で置かれているのが上松の本町一里塚跡碑(72)です。もともとは別の場所にあったもののようです。

本町一里塚跡

本町一里塚跡一里塚跡碑を過ぎると、道筋はゆるやかな下りになり、すぐに上松のメインストリートらしき道筋に合流します。

上松は江戸時代から木材で発展してきましたが、現在でも「材木の街」として頑張っています。

とくに赤沢自然休養林は日本三大美林の一つといわれ、伊勢神宮の遷宮(二十年毎に建て替えられる際)に使用される御神木が産出されることで知られています。

このまま広小路の信号交差点まで進み、右折すると本日の終着地点であるJR中央本線の上松駅前に到着です。本日の歩行距離はここまで16.2キロです。駅前には観光案内書とトイレがあります。

上松駅前

上松駅前木曽路十五宿街道めぐり(其の一)塩尻~洗馬

木曽路十五宿街道めぐり(其の二)洗馬~本山

木曽路十五宿街道めぐり(其の三)本山~日出塩駅

木曽路十五宿街道めぐり(其の四)日出塩駅~贄川(にえかわ)

木曽路十五宿街道めぐり(其の五)贄川~漆の里「平沢」

木曽路十五宿街道めぐり(其の六)漆の里「平沢」~奈良井

木曽路十五宿街道めぐり(其の七)奈良井~鳥居峠~藪原

木曽路十五宿街道めぐり(其の八)藪原~宮ノ越

木曽路十五宿街道めぐり(其の九)宮ノ越~木曽福島

木曽路十五宿街道めぐり(其の十一)上松~寝覚の床

木曽路十五宿街道めぐり(其の十二)寝覚の床~倉本駅

木曽路十五宿街道めぐり(其の十三)倉本駅前~須原宿

木曽路十五宿街道めぐり(其の十四)須原宿~道の駅・大桑

木曽路十五宿街道めぐり(其の十五)道の駅・大桑~野尻宿

木曽路十五宿街道めぐり(其の十六)野尻宿~三留野宿~南木曽

木曽路十五宿街道めぐり(其の十七)南木曽~妻籠峠~妻籠宿

木曽路十五宿街道めぐり(其の十八)妻籠宿~馬籠峠~馬籠宿

木曽路十五宿街道めぐり(其の十九)馬籠宿~落合宿の東木戸

木曽路十五宿街道めぐり(其の二十)落合宿の東木戸~中津川宿