新型コロナ・オミクロン株の猛威は、高止まりのまま収束のめどがつかないでいる。年末年始には感染者が急減し、このまま収束するのではと、淡い期待を抱いたことさえあったのだが・・・。これでは県外はおろか、市外に出かけるのもためらってしまう。したがって展覧会情報にも疎くなってしまった。そんな中で、6月7日から10月2日まで東京国立近代美術館で開催されるゲルハルト・リヒター展を心待ちにしている。3回目のワクチン接種の効果も考えれば、その頃には落ち着いているのではないかと思うのだが、これも二年間、予測のつかない事態がくり返されたから、気持ちに予防線を張っておくしかない。日本では2005年に金沢21世紀美術館と川村美術館で大規模な展覧会があったのだが、その時は見ていないので、まとまった数を見たことはない。掲載した写真は2017年、ドイツ旅行でドレスデンを訪れた時のものである。出身地ドレスデンの州立美術館(アルベルティーヌム)にはリヒターの部屋があり、展示替えしつつ常時リヒターの作品を見ることが出来るようになっている。

ドレスデンは第二次世界大戦で大規模な爆撃を受け、市外の大半を破壊された事で知られている。現在の美しい街並みは戦後、特に東西ドイツ統一後復元されたものなのである。見事に復元されていて、しかも古色蒼然としていて、バロック時代の街と見誤るばかりであった。1932年生れのリヒター自身は、その時はドレスデンを離れていたから空爆に遭わずにすんだそうだが、戦後、瓦礫だらけのドレスデンで、破壊されていない建物やその一部を使ったアカデミーに通いながら、体制順応的な壁画などを描いていたという。

昨年、U-nextでたまたま配信されていた『ある画家の数奇な運命』という映画を見た。実名こそ使っていないがリヒターがモデルなのは明かであり、それに惹かれて見たのだが、劇的な状況を恋愛ドラマの道具立てにしてしまっているようでしらけてしまった。リヒター自身はどう思っているのだろうと、気になるところであった。ただ、当時の状況を具体的にというか、視覚的に知る手がかりは多い。

たとえば少年時代に見た「退廃芸術」展。クレーやカンディンスキー、モンドリアン、それにドイツ表現主義の絵などが並んでいる。この辺りは丹念に調べてのことだろう。(ちなみに、退廃芸術展は逆に国外コレクターらに注目されたという。エミール・ノルデはその筆頭で、さらに余談となるが、ノルデはかつてナチス党員だっただけでなく、近年、戦中もナチスに取り入り、反ユダヤ的発言をしていたことがわかっている。もちろん、作品と作家とは切り離して考えたいが。)この展覧会に連れて行ってくれた叔母は、とても感性豊かで少年にも影響を及ぼすのだが、時々奇矯な行動を取り、ある日精神障害者として強制連行され、ガス室に送られる。T4作戦の犠牲者である。映画ではのちに義父となる、恋人の父親がこの作戦を主導した医師であり、実父は不遇な戦後を送っている。実際に精神分裂症で犠牲になった叔母がいたということだが、ここでは当時のアートシーンについてだけ思い出してみよう。

戦後ドレスデンで美術を学ぶ傍ら描いている壁画は社会主義リアリズムそのものだ。ベルリンの壁が作られる直前に西側に亡命し、旧知の友人に出会い勧められるのがデュッセルドルフ大学。デュッセルドルフは当時最先端のアート現場だったのだ。背景に映っている彼らの制作風景が、当時模索していた“現代アート”を垣間見せてくれる。ヨーゼフ・ボイスとの出会いもあり、トレードマークの帽子の秘密も明かされる。(後にリヒターはボイスのことを「作家として誰よりも魅力的、特別な輝き、危うさ」(『ゲルハルト・リヒター 写真論/絵画論』淡交社 2005年)と語っている。) そんな中で独自の世界を作り出すべくキャンパスに向かい、生まれたたのがフォト・ペインティングだ。写真を拡大し描いたモノクロームの世界をさらにぼかし、拭き取ると、現実感が薄れ、謎めいていく過程がよくわかる。映画は確か、個展で成功していくあたりで終わっていたような気がするが、あるいは私が見るのを止めてしまったかもしれない。

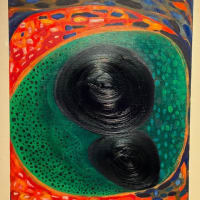

その後のリヒターは多様な手法で、しかもそれらを同時進行的に制作している。ドレスデンで撮影した写真のうち、ガラス板が並んだ作品は制作年を見落としたのだが、見えない壁に向かっていくような、あるいは無の中に向かっていくような不確かな、迷走するような感覚を覚える。油彩(アブストラクト・ペインティング)は当時の最新作、2016~17年の作品だ。何層もの油絵の具がまるで時間の層のように堆積している。塗り重ね、スキージで伸ばし、こそげ取り、下層の色をむき出しもする。物質と光が現前する、ある意味実にリアルだと言える。生成と破壊そのものとも見える。

ゲルハルト・リヒター展では2014年の大作《ビルケナウ》も出品されるという。30代半ばに収容所でひそかに撮られた写真を集め、描こうとしたが放棄せざるを得ず、《アトラス》シリーズでポルノ写真と組み合わせるという方法で試みたことはあったが、その後もずっとこの主題にこだわり続けていたのだ。これほどの実績を積んだ作家にして、半世紀もの歳月を要していたことになる。リヒターには、イデオロギー性に対して極めて強い拒絶を感じるだけでなく、明確で単一のメッセージ性というものもあまり感じられない。むしろ世界の有り様を見せ挑発しているようにさえ見える。先の《アトラス》では人間の本源的な闇を開いてしまったように思う。そうしてたどり着いた《ビルケナウ》については、もはや抽象とか具象とかいう区分は無意味に思える。(霜田)