今年は東京芸大美術館で大規模なアール・ブリュット展があった。また東京都渋谷公園通りギャラリーで「満天の星に、創造の原石たちも輝く」という賑々しいタイトルの展覧会もあった。残念ながらこの状況下で出かけられなかったが、チラシを見たり、話を聞くと展示の仕方などにも凝っていて、(想像していたとおり)素晴らしい展覧会だったらしい。游文舎などで「無心の表現者たち」展をしてから11年になるが、その頃に知った作家たちも存在感を放っている一方で、新たな作家もたくさんいて、その手法も様々で、奥深さ、拡がりを感じないではいられない。今展でも初めて見る作家・作品の、思いがけない表現に出会うことが出来た。しかもこうした展覧会を観る度ごとに、展示方法が工夫され、洗練されていることを感じる。

ところで今展で高橋和彦さん、山崎健一さんが亡くなられていたことを知った。

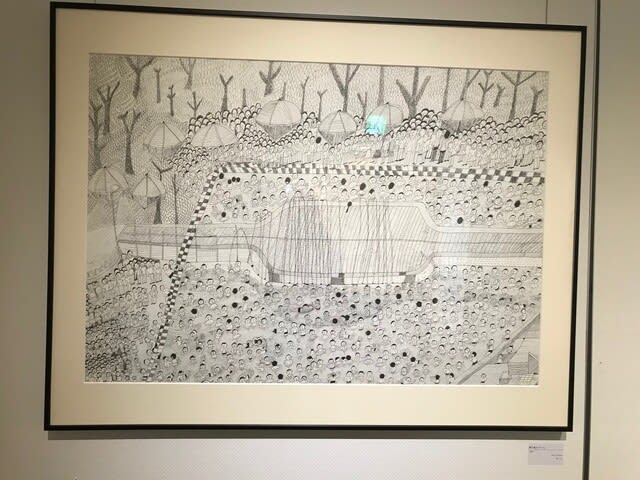

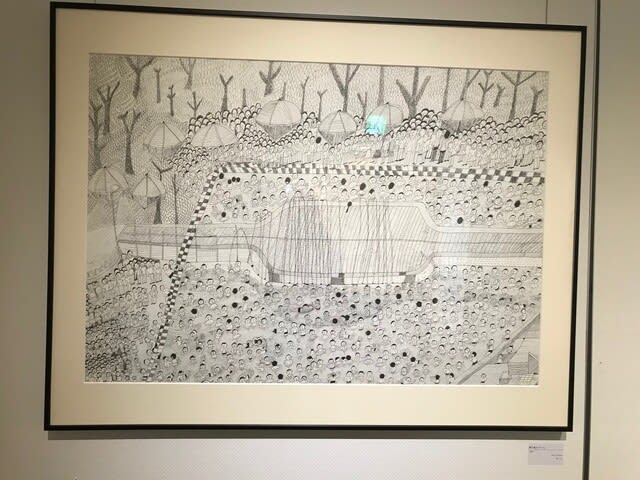

山崎健一さん(1944~2015年 新潟県)の作品

高橋和彦さん(1941~2018年 岩手県)の作品

のどかな、どこにでもある風景なのに、点描で埋め尽くされ、小さな人物が不思議な存在感を見せる高橋さんの作品。方眼紙に製図器を使い、緻密な幾何学的画面ながら、夢のような世界を展開していく山崎さんの作品。こうしてまとまって保管され、今も見る機会があることを幸運に思う。

初めて見る印象に残った作品を幾つか紹介したい。

藤橋貴之さんの絵を見たとき、その画材が色鉛筆であるとはとても想像がつかなかった。鮮やかでマットな色面は、ちょうど切り絵のように見える。170色の色鉛筆を強い筆圧を込めて丹念に塗り重ねて描くそうだが、執拗に塗り重ねる行為への集中が、風景画にあるべき陰影や奥行きを無視し、結果として大胆でシャープな画面の出現へとなるのだろう。しかしそれらの絵は、「絵画は・・・ある順序で集められた色彩で覆われた平坦な表面であることを、思い出すべきである」という理論を持つモーリス・ドニ等、ナビ派の画家たち、あるいは切り絵をも手がけたアンリ・マティスを思い出させる。

平野智之さんの「美保さんシリーズ」という作品はアニメのようで、連続したテキスト形式を採るとおり、そこには明確なストーリーがある。どこかとぼけた、不条理なとも言いたくなるストーリーにふさわしい、画面の切り取り方、絶妙な余白の使い方が心憎いばかりだ。

与那覇俊さんの2点の大きな作品――接ぎ剥いだのだろうか、初めからその大きさだったのだろうか。とにかく世界の全てを描ききれないではいられない様な画面。ちょうど金剛界と胎蔵界の曼荼羅のように、宇宙の真理を表わすかのような目眩くような二つの作品が向かい合って展示されていた。時に感情をぶつけながらも知的で精緻な理論の絵画化とも思える。時間と空間を二次元に還元した時の息苦しいほどの密度と、それを超えた奇妙なカタルシス。作品として昇華された証左ではないだろうか。

とにかく多様だ。健常者が多様性を主張するならば、それと匹敵するほどの多様な個性。アール・ブリュットとはジャン・デュビュッフェが提唱した概念だ。そして彼は、自分がそれと思われるものにふさわしい作品を収集した。自身はアール・ブリュットとは自分のコレクションしたもののみに使うようにと言っていたという。これだけ世界に周知された今、作品の素晴らしさとは別に、なぜそのように言っていたのか考えてみたいとも思う。

本当に大変な年が暮れようとしています。みなさまよいお年をお迎え下さい。游文舎の活動につきましてもどうぞよろしくお願いいたします。

ところで今展で高橋和彦さん、山崎健一さんが亡くなられていたことを知った。

山崎健一さん(1944~2015年 新潟県)の作品

高橋和彦さん(1941~2018年 岩手県)の作品

のどかな、どこにでもある風景なのに、点描で埋め尽くされ、小さな人物が不思議な存在感を見せる高橋さんの作品。方眼紙に製図器を使い、緻密な幾何学的画面ながら、夢のような世界を展開していく山崎さんの作品。こうしてまとまって保管され、今も見る機会があることを幸運に思う。

初めて見る印象に残った作品を幾つか紹介したい。

藤橋貴之さんの絵を見たとき、その画材が色鉛筆であるとはとても想像がつかなかった。鮮やかでマットな色面は、ちょうど切り絵のように見える。170色の色鉛筆を強い筆圧を込めて丹念に塗り重ねて描くそうだが、執拗に塗り重ねる行為への集中が、風景画にあるべき陰影や奥行きを無視し、結果として大胆でシャープな画面の出現へとなるのだろう。しかしそれらの絵は、「絵画は・・・ある順序で集められた色彩で覆われた平坦な表面であることを、思い出すべきである」という理論を持つモーリス・ドニ等、ナビ派の画家たち、あるいは切り絵をも手がけたアンリ・マティスを思い出させる。

平野智之さんの「美保さんシリーズ」という作品はアニメのようで、連続したテキスト形式を採るとおり、そこには明確なストーリーがある。どこかとぼけた、不条理なとも言いたくなるストーリーにふさわしい、画面の切り取り方、絶妙な余白の使い方が心憎いばかりだ。

与那覇俊さんの2点の大きな作品――接ぎ剥いだのだろうか、初めからその大きさだったのだろうか。とにかく世界の全てを描ききれないではいられない様な画面。ちょうど金剛界と胎蔵界の曼荼羅のように、宇宙の真理を表わすかのような目眩くような二つの作品が向かい合って展示されていた。時に感情をぶつけながらも知的で精緻な理論の絵画化とも思える。時間と空間を二次元に還元した時の息苦しいほどの密度と、それを超えた奇妙なカタルシス。作品として昇華された証左ではないだろうか。

とにかく多様だ。健常者が多様性を主張するならば、それと匹敵するほどの多様な個性。アール・ブリュットとはジャン・デュビュッフェが提唱した概念だ。そして彼は、自分がそれと思われるものにふさわしい作品を収集した。自身はアール・ブリュットとは自分のコレクションしたもののみに使うようにと言っていたという。これだけ世界に周知された今、作品の素晴らしさとは別に、なぜそのように言っていたのか考えてみたいとも思う。

本当に大変な年が暮れようとしています。みなさまよいお年をお迎え下さい。游文舎の活動につきましてもどうぞよろしくお願いいたします。