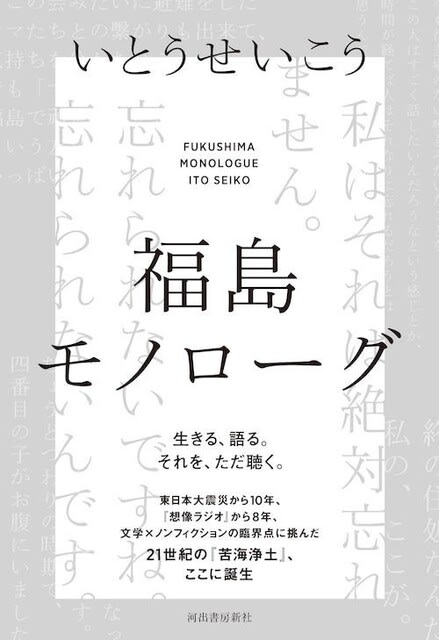

いとうせいこうの「福島モノローグ」が出た。わたしは東日本大震災に想を得た小説「想像ラジオ」(2013年3月発行)に感動したので、「福島モノローグ」も読んでみた。「想像ラジオ」とは性格が異なるが、これも印象的な作品だ。

「福島モノローグ」はインタビュー形式のドキュメンタリーに似ている。福島在住の人が6人と一組(一組というのは4人の座談会だ)および宮城県の気仙沼の人が一人登場する。それらの延べ11人の人たちが東日本大震災の発生当時のことや避難生活のことを、あるいはいま取り組んでいることを語り続ける。みなさんすごいバイタリティだ。

聴き手は著者のいとうせいこうだが、著者の言葉は省かれている。たぶん話を引き出すためにさまざまな問いや相槌をしているのだろうが、それらの言葉は消され、延べ11人の人たちが語り続ける形をとっている。本作の題名が「モノローグ」である所以だ。

全体は8章からなる。各章とも語り手がいきなり語り始める。説明は一切ない。どんな人なのか、年齢とか、性別とか、居住地とか、そういう予備知識は与えられない。みなさん軽妙な語り口だ。その語り口に惹きこまれて読んでいくうちに、年齢とかなんとか、その人の属性がわかってくる。驚いたことに、みなさん女性だ。なぜ全員女性なのか。巻末には著者の「あとがき」が付いているが、その説明はない。読者の想像にゆだねられる。

端的にいって、女性の話のほうがおもしろいからではないだろうか。男性の場合はもっともらしく理屈をつけて話す傾向があるのにたいして、女性の場合は思ったことをそのまま話す傾向があるように思う。それが登場人物を全員女性にした理由ではないかと、これはわたしの想像だが。

みなさんには女性ならではの生命力が感じられる。どんな過酷な経験をしても、その渦中にいるときはともかく、少し状況が落ち着くと、そこから立ち直る力がある。いつまでもめげてはいない。周囲から孤立してはいない。

どの人も前向きだ。明るくて強い。そしてなにかをしている。その「なにかをしている」ことが大事ではないだろうか。各人各様の語り口から語られるみなさんの取り組みに、わたしたちは驚き、感心し、そして笑う。笑いこそが本作の本質だ。

みなさんは原発事故で(気仙沼の人は津波で)ひどい目に遭った。著者はみなさんの話を恨み節や嘆き節のトーンでまとめることもできただろう。だが、明るく前向きな話で塗り固めた。わたしたち読者は著者の意図を受け止め、著者のみなさんへの共感を共有すればするほど、みなさんの話の裏側にある悲劇に思いがいたり、暗然とする。

「福島モノローグ」はインタビュー形式のドキュメンタリーに似ている。福島在住の人が6人と一組(一組というのは4人の座談会だ)および宮城県の気仙沼の人が一人登場する。それらの延べ11人の人たちが東日本大震災の発生当時のことや避難生活のことを、あるいはいま取り組んでいることを語り続ける。みなさんすごいバイタリティだ。

聴き手は著者のいとうせいこうだが、著者の言葉は省かれている。たぶん話を引き出すためにさまざまな問いや相槌をしているのだろうが、それらの言葉は消され、延べ11人の人たちが語り続ける形をとっている。本作の題名が「モノローグ」である所以だ。

全体は8章からなる。各章とも語り手がいきなり語り始める。説明は一切ない。どんな人なのか、年齢とか、性別とか、居住地とか、そういう予備知識は与えられない。みなさん軽妙な語り口だ。その語り口に惹きこまれて読んでいくうちに、年齢とかなんとか、その人の属性がわかってくる。驚いたことに、みなさん女性だ。なぜ全員女性なのか。巻末には著者の「あとがき」が付いているが、その説明はない。読者の想像にゆだねられる。

端的にいって、女性の話のほうがおもしろいからではないだろうか。男性の場合はもっともらしく理屈をつけて話す傾向があるのにたいして、女性の場合は思ったことをそのまま話す傾向があるように思う。それが登場人物を全員女性にした理由ではないかと、これはわたしの想像だが。

みなさんには女性ならではの生命力が感じられる。どんな過酷な経験をしても、その渦中にいるときはともかく、少し状況が落ち着くと、そこから立ち直る力がある。いつまでもめげてはいない。周囲から孤立してはいない。

どの人も前向きだ。明るくて強い。そしてなにかをしている。その「なにかをしている」ことが大事ではないだろうか。各人各様の語り口から語られるみなさんの取り組みに、わたしたちは驚き、感心し、そして笑う。笑いこそが本作の本質だ。

みなさんは原発事故で(気仙沼の人は津波で)ひどい目に遭った。著者はみなさんの話を恨み節や嘆き節のトーンでまとめることもできただろう。だが、明るく前向きな話で塗り固めた。わたしたち読者は著者の意図を受け止め、著者のみなさんへの共感を共有すればするほど、みなさんの話の裏側にある悲劇に思いがいたり、暗然とする。