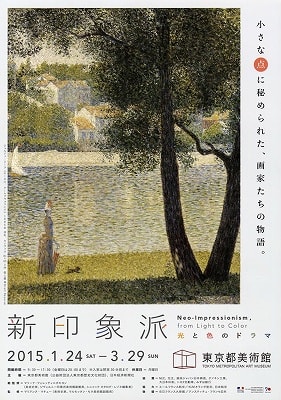

新印象派展に行ってきた。手応え十分だ。

新印象派――。ざっくりと、点描主義といったら、おそらく不正確なのだろうが、概念をつかむためには、その言葉が便利だ。代表者はジョルジュ・スーラ(1859‐1891)とポール・シニャック(1863‐1935)だ。本展ではその二人をふくむ多数の画家の作品が集められている。

新印象派がどこから生まれ、どう発展したか、それが明快に辿られている。モネ(1840‐1926)から生まれ(1886年に開かれた最後の印象派展にスーラの大作「グランド・ジャット島の日曜日の午後」が展示されるという象徴的な出来事があった。)、瞬く間にフランス内外に広まり、最終的にはマティス(1869‐1954)などのフォーヴィスムに流れ着く。その潮流が目に見えるようだ。

煩瑣になるのを覚悟で、本展に来ている作品の画家名をあげると、マクシミリアン・リュス(1858‐1941)、テオ・ファン・レイセルベルへ(1862‐1926)、ヤン・トーロップ(1858‐1928)、ルイ・アイエ(1864‐1940)、アンリ=エドモン・クロス(1856‐1910)等々。

各々の画家には、技法もさることながら、テーマにも個性がありそうだ。だが、本展だけでは、作品数が限られているので、個々の個性について確信を持つには至らなかった。むしろ群像としての‘新印象派’の広がりが圧巻だった。

ジョルジュ・スーラの作品は、「セーヌ川、クールブヴォワにて」(1885年。前述の「グランド・ジャット島の日曜日の午後」を制作していた時期だ。)と「ポール=アン=ベッサンの外港、満潮」(1888年)が来ている。「ポール=アン=ベッサン……」は前にも見た記憶があるが、「セーヌ川……」は初めてではないか。スーラの気力の充実をうかがわせる作品だ。

※なお、個々の作品の画像は本展のHPで↓

ポール・シニャックの作品は何点か来ているが、「髪を結う女、作品227」(1892年)と「サン=トロペの松林」(1892年)が印象的だった。偶然だが、同年の作品だ。その前年にスーラが早逝して、シニャックが新印象派のリーダー格になった時期だ。そんなことも影響しているのかもしれない――、ずっしりした存在感があった。シニャックは(スーラと比べると)長命だったので、それなりの画風の変遷があるが、この頃が一番好きだ。

(2015.2.26.東京都美術館)

↓作品の画像

http://neo.exhn.jp/exhibition/

新印象派――。ざっくりと、点描主義といったら、おそらく不正確なのだろうが、概念をつかむためには、その言葉が便利だ。代表者はジョルジュ・スーラ(1859‐1891)とポール・シニャック(1863‐1935)だ。本展ではその二人をふくむ多数の画家の作品が集められている。

新印象派がどこから生まれ、どう発展したか、それが明快に辿られている。モネ(1840‐1926)から生まれ(1886年に開かれた最後の印象派展にスーラの大作「グランド・ジャット島の日曜日の午後」が展示されるという象徴的な出来事があった。)、瞬く間にフランス内外に広まり、最終的にはマティス(1869‐1954)などのフォーヴィスムに流れ着く。その潮流が目に見えるようだ。

煩瑣になるのを覚悟で、本展に来ている作品の画家名をあげると、マクシミリアン・リュス(1858‐1941)、テオ・ファン・レイセルベルへ(1862‐1926)、ヤン・トーロップ(1858‐1928)、ルイ・アイエ(1864‐1940)、アンリ=エドモン・クロス(1856‐1910)等々。

各々の画家には、技法もさることながら、テーマにも個性がありそうだ。だが、本展だけでは、作品数が限られているので、個々の個性について確信を持つには至らなかった。むしろ群像としての‘新印象派’の広がりが圧巻だった。

ジョルジュ・スーラの作品は、「セーヌ川、クールブヴォワにて」(1885年。前述の「グランド・ジャット島の日曜日の午後」を制作していた時期だ。)と「ポール=アン=ベッサンの外港、満潮」(1888年)が来ている。「ポール=アン=ベッサン……」は前にも見た記憶があるが、「セーヌ川……」は初めてではないか。スーラの気力の充実をうかがわせる作品だ。

※なお、個々の作品の画像は本展のHPで↓

ポール・シニャックの作品は何点か来ているが、「髪を結う女、作品227」(1892年)と「サン=トロペの松林」(1892年)が印象的だった。偶然だが、同年の作品だ。その前年にスーラが早逝して、シニャックが新印象派のリーダー格になった時期だ。そんなことも影響しているのかもしれない――、ずっしりした存在感があった。シニャックは(スーラと比べると)長命だったので、それなりの画風の変遷があるが、この頃が一番好きだ。

(2015.2.26.東京都美術館)

↓作品の画像

http://neo.exhn.jp/exhibition/