前回は、自由貿易を推進するという観点からFTA(自由貿易協定)に賛成するという議論を展開した。今話題のTPP(環太平洋経済連携協定)は、その重要な一部としてFTAを含むものだからだ。今回はTPPに即して議論を進めることにしよう。

TPPとはそもそもどんなものなのか

TPPそのものについては、既に各方面で解説が出ているので、改めて述べるまでもないのだが、私自身の頭の整理も兼ねて、ここで復習しておこう。

TPPは、2006年にブルネイ、チリ、ニュージーランド、シンガポールの4カ国の間で発効したEPA(経済連携協定)から始まったものである。2010年の3月からこれを母体としてより広域的な経済連携協定を目指す交渉が始まり、現在、米国、オーストラリア、ペルー、ベトナム、マレーシアが加わっている。つまり、今のところ既に協定を締結している4カ国と合わせて9カ国が交渉を進めているわけだ。10月までに既に9回の交渉が行われており、11月半ばに開催されるアジア太平洋経済協力会議(APEC)首脳会議までに合意を目指すことになっている。ただし、実際に合意されるかどうかはまだ不明である。

日本は当初このTPPに結構積極的だった。菅総理(当時)は、「第3の開国」を宣言し、2010年10月の所信表明演説で「TPP交渉などへの参加を検討」と明言した。この頃は、菅総理は11月のAPEC首脳会議で、TPPへの参加を高らかに宣言するつもりだったのだと思う。そうでなければその直前に「第3の開国」などと言いだすはずがない。

しかし、反対派からの巻き返しがあり、結局この時は「交渉参加を検討する」ことだけが表明され、2011年6月までに交渉に参加するかどうかを決めることにした。私は今でも、この時勢いに乗って交渉参加を決めておくべきだったと思う。「参加しない」という決断に至るのであれば話は別だが、参加するのであれば早ければ早いほど良かったからだ。

しかしその6月になると、東日本大震災後の混乱が続いており、菅前総理自身の熱意も薄れたようで(政策の使い捨て)、結論は再び先送りされた。そして、今度の11月のAPEC首脳会議が第3の機会となる。その期限を目前に再び加入すべきかどうかの議論が熱を帯びてきたのである。

TPPは貿易以外の面でも結びつきを深めていこうとするEPAの一つである。EPAとしてのTPPには次のような特徴がある。

第1は、地域的にカバーする範囲が広いことだ。特に米国が加入したことによって、その範囲は格段に広くなった。日本が加入してEPAが機能し始めると、今後さらに加入国が増えてくる可能性があり、アジアをカバーする最も有力なEPAとなっていく可能性が高い。

第2は、貿易に例外がないことだ。これまでのFTAやEPAでは、農産物などに例外を規定する場合が多かったが、TPPは「例外なく関税を撤廃する」ことを目指している。具体的には、10年以内にほぼ100%の関税撤廃を目指している。ただし、ある程度の例外が認められるかもしれないという話もあり、細かい内容はまだ良く分からない。

第3は、関税以外の政策分野が広く議論の対象になっていることだ。現在進められているTPP交渉では、政府調達、知的財産権、競争政策、サービス(電気通信や金融など)、投資など24の分科会がある。

要するに、TPPはEPAとしては「先端的で」「質の高い」ものだと言える。だからこそ影響力も大きく、その影響を懸念して反対する人も多いのだ。

TPP加入の意義を考える

こうした性格を持つTPPの交渉に参加し、これに加入していくことは、日本経済にとって大きなプラスである。その理由として私が重視するのは次の3点である。

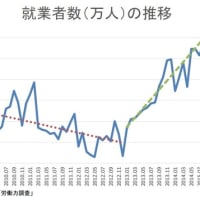

第1は、自由貿易が推進されることだ。環太平洋地域で自由な輸出入が促進されれば、日本の輸出も輸入も増えるだろう。輸出の増加は生産・雇用機会を増やすし、輸入の増加は国民生活をより豊かにする。この点は前回指摘したことなのでこれ以上は繰り返さない。

第2は、国内の経済がより効率化することだ。自由貿易のメリットは座して得られるわけではない。輸出産業は厳しい国際競争を勝ち抜いてこそ生産を増やすことが出来る。一方、輸入が増えると、国内産業の中にはより厳しい競争にさらされる部分が出てくる。するとそれまで輸入障壁で守られていた国内産業も、輸入に負けないよう効率化を図らざるを得なくなる。こうして経済全体の生産性が高まり、国民全体がより豊かになる。

第3は、東アジア地域における共通のルール作りに参画出来ることだ。もともとTPPは環太平洋全体を巻き込んだ自由貿易地域を形成していく際の土台を提供することを目指している。だとすれば、TPPに参画していれば、その将来のルール形成に最初の段階から参加することが出来ることになる。

東アジア地域では、国境を越えて網の目のようなサプライチェーンが形成され、企業活動も国境を越えて行われることが当たり前となった。経済的な結びつきが貿易中心である時代には、貿易の自由化こそが最重要だった。しかし、貿易以外での結びつきが強まってくると、サービスや投資の自由化、知的財産の保護、競争政策の整備などが重要となる。これをTPPの場で解決していくことは、日本の将来にとって重要な意味を持つことになるだろう。

本当に重要なのはTPPに加入した後

しかし、TPPに加入しさえすれば、こうしたプラスの影響をフルに享受できるわけではない。本当に重要なのは加入した後に、どんな政策姿勢でこれに取り組んでいくかである。「TPPが国民生活を豊かにする」という効果は、次のような政策姿勢とマッチして初めて大きなものとなるからだ。

第1は、自由貿易の意義を正しく認識しておくことだ。何度も述べているように、自由貿易の良いところは「輸出と輸入の両方が増える」ことである。輸出は「供給」だから、生産・雇用の場を確保する上で重要であることは言うまでもない。一方、輸入は「需要」だから、買った人(需要者)の効用を高める上で重要である。

輸出の増加をメリット、輸入の増加をデメリットととらえるのではなく、輸出で出来るだけ稼いで、それを輸入に使って生活水準を引き上げていくという政策姿勢を持つことが重要である。

第2は、TPPを成長戦略の中にきちんと位置付けることだ。我々の生活水準は、経済全体の生産性を上げることによって初めて上昇する。ましてやこれからは「人口に占める働く人の比率が低下する」という「人口オーナス」時代に入っていく。人口オーナス下では、従来と同じ生産性を維持しているだけでは「生活水準が維持される」のではなく、「生活水準が低下する」(この点についての説明は本連載「このままでは日本人の所得レベルは下がってしまう」を参照)。効率化によって生産性を高めていくことは、いつの時代でも重要なことだが、人口オーナス下ではその重要性が格段に高まるのである。

その効率化をさらに進めるためには、衰退分野から成長分野へと、労働力、資金、経営資源などを振り向けていく必要がある。そのための有力な手段が貿易の自由化である。自由化で輸入が増えれば、それによって浮いた資源を成長分野に振り向ける余地が増えるから、効率化の範囲が大幅に拡大するのである。

第3は、日本が先頭に立って東アジア地域の経済的結びつきを強めていくことだ。地域の結びつきにはいろいろなタイプがあるが、政治主導のEUとは異なり、東アジア地域は自然発生的に国境を越えた経済活動が拡大することによって結びつきを強めてきた。こうした結びつきは今後さらに強まっていくに違いない。

日本は、こうした東アジアの結びつきを強めていく上でリーダーシップを発揮すべきであり、それはこれからの日本経済を元気にする上でもぜひ必要なことでもある。

TPPに参加しないよりは参加した方がいいことは明らかだが、参加した後、そのメリットをどの程度享受できるかには多くのバリエーションがある。その中でメリットを最大限生かせるような道を歩めるかどうかは、「自由貿易の意義を正しく認識しているかどうか」「TPPを成長戦略の中にきちんと位置付けているかどうか」「先頭に立って東アジアの経済連携を強化していく意思があるかどうか」によって異なってくるのである。

TPP批判について思うこと

以上が私の「日本はTPPに積極的に加わっていくべきだ」という考えである。ここで終わりにしてもいいのだが、せっかくの機会なので世の中に多く見られる「日本はTPPに加わるべきではない」という考え方(いわゆる「TPP亡国論」)について私の考えを述べておこう。TPP亡国論には多くの論点があり、その全てに答えることはできないので、私が特に気が付いた点だけを述べよう。なお、一般の人々がTPPに反対する論点として最も多いのが「食料自給率がさらに低下する」という点なのだが、この点については次回、まとめて議論することにしたい。

第1に、TPPは米国の陰謀だという説を信じている人が結構多いようだ。これは驚きである。そもそも「陰謀」というのは、人々に知られないように密かにめぐらされる「はかりごと」であるはずだ。しかし、多くの人が「陰謀だ」と議論するということは、多くの人がその「はかりごと」を知っているということになる。それは既に定義的にも陰謀とは言えないのではないか。

「米国の戦略の一環だ」というのであれば分かる。どの国も自らの戦略に基づいて行動しているのだからこれは当然のことだ。しかし、米国の戦略だから日本にとって悪いとは限らない。我々はあくまでも「それによって我々国民の生活がより豊かになるのか」という基準で政策を評価すべきである。その意味からは、米国の戦略であるか否かはそもそも問題にならないのである。

問題になるとすれば「では日本の戦略は何なのだ」ということが良く分からないことだ。もし日本の基本戦略が「グローバル化に積極対応して(またはアジア地域の経済連携を進めて)、経済力を高め、国民生活をより豊かにしていくこと」なのであれば、TPPにはほとんど議論の余地なく積極対応していたはずだ。逆に、TPPに加入しないのだとすれば、それはいかなる国家戦略に基づくものなのか、私には良く分からない。

私は、菅前総理が掲げた「第3の開国」という理念は、日本の国家戦略として正しかったと思う。しかし、十分な議論を経ないまま、単なる総理の思いつきとして提示されたため、菅前総理と一緒に立派な理念まで退場してしまったのだ。

「昔は良かった」という話になって恐縮だが、かつて日本には「経済計画」という仕組みがあった。何年かに一度計画を作る時には、経済審議会の場に、学界、財界、労働組合、消費者団体などから200~300人の人が集まって将来の方針を議論し、長期的な経済政策をまとめていった。これには、時間をかけて議論を繰り返していくうちに、国が直面する課題と目指すべき方向が明らかになり、その問題意識が多くの人々に共有されるようになるという大きな利点があった。経済計画や審議会を復活させろと主張するつもりはないが、基本的な経済政策のあり方について、国民的全体に開かれた議論をする場があってもいいように思われる。

本当に「マイナス」かどうかという疑問も

第2に、TPPのマイナス面として指摘されていることは本当にマイナスなのかという疑問がある。

やや揚げ足取り的な話から始めよう。外務省がまとめて民主党に提出したとされる資料によると、サービス貿易について懸念される事項として「ルールの変更で国内法の改正が迫られる可能性がある」としており、競争政策についても「日本の制度との整合性が課題になる可能性がある」と指摘している。しかし、どうしてこれが懸念なのだろうか。貿易以外の分野で経済的連携を強めようとすれば、当然制度的な変更を迫られることが出てくる。法改正が必要にもなるだろう。したがって日本の制度との整合性が問われることも、法改正が必要になることも当然である。問題は「整合性を問われた結果、日本の制度がどう変わるのか」「どんな法改正になるのか」ということなのである。

もっと本質的な問題は、関税が撤廃ないし引き下げられることによって農産物の輸入が増えたり、海外企業が公共事業の入札に参入しやすくなったりすることが「懸念される点」とされていることだ。しかし、これは懸念されることではなく、むしろメリットとして評価すべきことだ。

私に言わせれば、これはメリットかデメリットかの議論ではなく、TPPの効果を短期的な視点で見るか長期的な視点で見るかの差であるように思われる。短期的に見れば、輸入の拡大は国内の生産者に打撃を当たえるかもしれない。しかし長期的に見れば、それによって日本の産業がより強くなったり、安くて多様な財貨・サービスが入ってきて消費者利益が高まったりする。また、輸入によって浮いた資源が発展分野に向かって経済が効率化する。

また公共事業への海外からの参入が増えると、短期的には従来の国内の事業は打撃を受けるだろうが、長期的に見れば、その競争の中でより安価で効率的な公共事業が可能となり、財政も効率化するのである。

TPPの効果の計測について

最後に、定量的な評価についても私の考えを述べておこう。

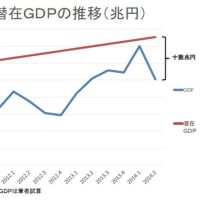

TPPの議論を巡っては、しばしば「メリット、デメリットをきちんと示してほしい」「分かりやすく説明してほしい」という声を聞く。そうした声に応えて、その影響を数値的に明らかにしようという試みもある。例えば、内閣府はTPPへの参加は、GDPを0.54%(2.7兆円)押し上げるという試算を公表している。一方で、農水省は農産物の生産減少などによりGDPが7.9兆円減るというと試算を出しているし、経産省は、日本がTPPに参加せずに、韓国と中国が経済連携協定を結べば、自動車生産の減少などによりGDPが10.5兆円減るという試算を出している。多分多くの人々は、「同じ政府で異なった計算結果になるのはどういうことだ。効果をきちんと一本化して示してほしい」と考えるだろう。私も実際にそういう指摘を受けたことがある。

その気持ちは分からないではないが、私は役人時代にこうした計算を多く手がけてきた経験もあって、やや複雑な感じを持っている。これはなかなか説明するのが難しいのだが、こういうことである。

まず「定量的な分析が重要である」ということについては私も否定しない。しかしこれにはかなりの限界があることも事実である。

例えば、どんなフレームワークで計算するかによって結果はかなり異なるものとなる。内閣府の計算は恐らくGTAPという一般均衡モデルを使って計算したものだと思われる。かつて同モデルで計算した結果が「GDPで0.48~0.65%、2.4~3.2兆円」とされており、今回の数字はこの範囲内の中間値に極めて近いからだ。このモデルは資源配分が流動的で完全雇用状態という前提だし、均衡状態に収束するまでの期間も不明である。一方、農水省や経産省の計算も、特定の部分を取り出して、いくつかの仮定を置いたものなので、どの分野を取り上げ、どんな仮定を置くかによってこれまた結論が違う。

さらには、こうした計算結果は事後的にも検証できない。「TPPに参入していなかったらどうなっていたか」が分からないからである。例えば、TPPに参加した後、日本の農業が衰退していったとする。するとTPPのせいだとも言えるが、ではTPPに加入しなければ農業は衰退しなかったのかという話になり、これはやってみないとわからない。経済は実験が出来ないので、厳密な検証は不可能なのである。

しかしこうした限界があるにもかかわらず、一旦公表された数値は前提なしに引用される。いわゆる「数字が独り歩きする」という現象である。プラスやマイナスを主張する時、数字で明らかにした方が説得力があるのは事実である。しかし、その説得力と実態との間にはかなりのギャップがあると言わざるを得ない。

本論で述べてきたように、私はTPPに加入することのメリットは大きいと考えている。しかし、TPPから我々がどの程度の成果を得るかは、我々がこれにいかに対応するかによって無数のバリエーションがあり、それを一つの数字に集約することは所詮無理なのである。私に言えることは、「対応を誤ることなく、TPPからできるだけ多くの成果を上げ、国民の福祉水準を高めていこうではないか」ということだけである。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます