[※ アサヒコム(2007年9月22日)↑:「69年、出版された『豆腐屋の四季』を手にする松下竜一、洋子夫妻=松下洋子さん提供」(http://www.asahi.com/travel/traveler/images/TKY200709220092.jpg)] (2021年05月29日[土])

(2021年05月29日[土])

根岸恵子氏による、レイバーネットの書評【〔週刊 本の発見〕熱い時代を生きた若者の真の姿〜松下竜一『狼煙を見よ』】(http://www.labornetjp.org/news/2021/hon204)。

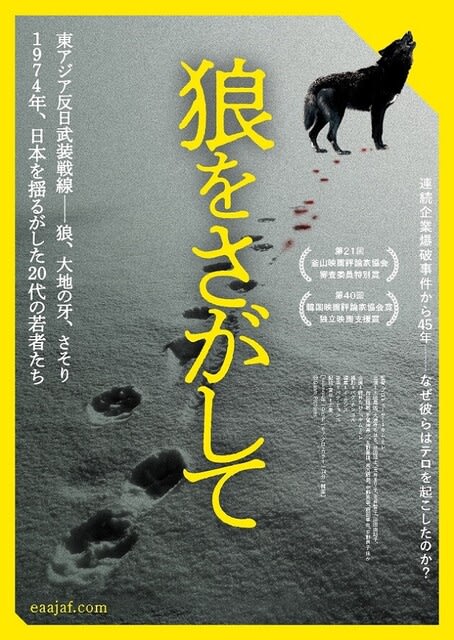

《映画『狼をさがして』を観た。3月に封切られた韓国の映画監督キム・ミレのドキュメンタリーで、1970年代に連続企業爆破事件を起こした「東アジア反日武装戦線」の思想的背景と事件後の関係者を追いかけた。人生のほとんどを安穏とした平和の中にいたと思い込んでいた私は、子供のころに見た新聞一面の写真を思い出した。爆破で飛散したガラスのなかに人が倒れていた。阿鼻叫喚の情景に恐怖は感じなかった。なぜなら、あさま山荘や「よど号」事件、爆破事件などが日常茶飯事の時代だったから。そう日本は熱かったのだ。映画の出演者も観客も、多くは寄せ場や野宿者運動、反核や戦後補償運動で見かける知己ばかりだった。熱い時代を生きた先輩たちの闘いは続いているのだろうか。その闘いは枝を広げるようにその根っこに「東アジア反日武装戦線」があるのだろうか。まるで懐かしいものを探すように「狼をさがして」やってきた人たちだった。(根岸恵子)》

『●《われわれは大きな不正を正すために何をしたというのか。

何もしないからこそ、彼らのように重大な失敗を招くこともなかった》』

『●《「冷酷非情の狼」という印象》…でも彼らがなぜ「その闘争」を

やらなければならないと思ったのか?、には耳を傾ける必要がある』

『●《浴田由紀子さん…自分たちは暴力ではなく、考えを広めるために、

平和的に仲間を増やすべきだった。そうすれば社会は変わるだろう》』

《何もしないわれわれが、やったがゆえに死傷者を出してしまった彼らを、裁くことができるのか》(松下竜一さん)。映画『狼をさがして』について、松下竜一さんの『狼煙を見よ ―――東アジア反日武装戦線狼部隊』があまり話題に上らないのが不思議。

もう何十年も前、当時の『草の根通信』の読者にしても、そうだった。《…拒絶反応だと断じざるを得ない。/…私は暗然とする。信頼してきた『草の根通信』の読者にしてこうなのかと思う。/一度焼きつけられた「冷酷非情の狼」という印象は消えることなく、大道寺将司という名だけで、もう拒絶反応が起きてしまうことになる。知ろうとする心を閉ざして拒絶する壁をめぐらせてしまうことほど、危険なことはないのだが》。

《“大地の牙”メンバーだった浴田由紀子さん…「東アジア武装戦線の戦いに最も欠けていたのは、いま現在から革命後の社会を、物的に、人的に、思想的に、あらゆる領域から作っていく創造の戦いとして考え、実践することだった。敵を打倒し、破壊することよりも、味方を増やし、味方の力を育て、作り出す戦い方をしたい。それは『もう誰も死なさない革命』でもあるはずです」。未来は私たちの手に委ねられている》。

佐高信さん《「豆腐屋の四季」は「歌の型を借りた生活綴り方」だが、1964年の東京オリンピックの時に「朝日歌壇」の選者の近藤芳美がオリンピックの歌を1首も選んでいない、と指摘しているのは鋭い。…近藤が選んだ松下の「朝日歌壇最初の入選歌」である。まさに25歳の怒れる青年の生活の叫びだった》。

『●いま「暗闇の思想」を: 朝日新聞(地方版?)社界面トップ』

『●あの3・11原発人災から1年: 松下竜一さん「暗闇の思想」を想う』

『●第八回竜一忌、涙が出ました:

松下竜一さん「暗闇の思想」を語る小出裕章さん』

『●松下竜一忌での小出裕章さんの講演が本に!!』

『●室原知幸さん「公共事業は法にかない、

理にかない、情にかなうものであれ」』

『●松下竜一さんと松下洋子さん、そしてカン・キョウ・ケン』

『●「草の根」に思いは永遠に: 松下竜一さんを追悼する“最後”の「竜一忌」』

『●《われわれは大きな不正を正すために何をしたというのか。

何もしないからこそ、彼らのように重大な失敗を招くこともなかった》』

松下竜一さん《「豆腐屋の四季」は「歌の型を借りた生活綴り方」…まさに25歳の怒れる青年の生活の叫びだった》。当時の朝日歌壇のある選者に関連して、松下竜一さんは《私たちの日々の現実生活そのもののようだ。たとえ首都に華やかに大会が展開されていようとも、私たちが繰り返すのは生きるための労働の日々なのだ》《ここには、そうしなければ生きてゆけぬ生活者の現実がある》と。

その「豆腐屋の四季」の舞台は、いま、…。

『●「従わぬ者には容赦ない、国家の暴力性が作品を貫く」…

松下竜一さん「豆腐屋の四季」の舞台が取り壊し』

「東京新聞の佐藤直子記者のコラム【【私説・論説室から】

竜一の愛した書斎】…。毎日新聞の大漉実知朗記者の記事

【松下竜一さん 自宅取り壊し 「豆腐屋の四季」舞台消える】」

『豆腐屋の四季 ~ある青春の記録~』(全4巻)が、2005年10月に、リブリオ出版より。大活字版。講談社文庫版、河出全集版につづく3種目。

『●『豆腐屋の四季 ~ある青春の記録~』読了(1/2)』

『●『豆腐屋の四季 ~ある青春の記録~』読了(2/2)』

=====================================================

【http://www.labornetjp.org/news/2021/hon204】

〔週刊 本の発見〕『狼煙を見よ』(松下竜一)

週刊 本の発見 毎木曜掲載・第204回(2021/5/13)

熱い時代を生きた若者の真の姿

『狼煙を見よ』(松下竜一、河出書房新書)評者:根岸恵子

映画『狼をさがして』を観た。3月に封切られた韓国の映画監督キム・ミレのドキュメンタリーで、1970年代に連続企業爆破事件を起こした「東アジア反日武装戦線」の思想的背景と事件後の関係者を追いかけた。人生のほとんどを安穏とした平和の中にいたと思い込んでいた私は、子供のころに見た新聞一面の写真を思い出した。爆破で飛散したガラスのなかに人が倒れていた。阿鼻叫喚の情景に恐怖は感じなかった。なぜなら、あさま山荘や「よど号」事件、爆破事件などが日常茶飯事の時代だったから。そう日本は熱かったのだ。

映画の出演者も観客も、多くは寄せ場や野宿者運動、反核や戦後補償運動で見かける知己ばかりだった。熱い時代を生きた先輩たちの闘いは続いているのだろうか。その闘いは枝を広げるようにその根っこに「東アジア反日武装戦線」があるのだろうか。まるで懐かしいものを探すように「狼をさがして」やってきた人たちだった。

私は「東アジア武装戦線」については彼らのようによくは知らない。映画を観てから、松下竜一が書いたこの『狼煙を見よ』を読んでみようと思った。そして暴力を肯定できない時代に生きるものとして、「なぜ爆弾なのか」という疑問の答えを知りたいと思った。

大道寺将司ら「東アジア反日武装戦線」は地下出版した『腹腹時計』の中で「われわれは、新旧帝国主義者=植民地主義者、帝国主義イデオローグ、同化主義者を抹殺し、新旧帝国主義、植民地主義企業への攻撃、財産の没収などを主要な任務とした“狼”である」と宣言し、戦前戦後と日本帝国主義に収奪されるアジア諸国、主権や文化を奪われ皇民として天皇崇拝を強要されてきた先住民族のアイヌと琉球、植民地支配下にあった朝鮮半島、台湾への日本人の責任を「日本帝国主義者」の子孫として真摯に向き合うべきだと問うている。

“狼“とは「東アジア反日武装戦線」の中の一つのグループである。グループは他に “大地の牙”、“さそり”があり、それらは独立して行動していた。互いに干渉しない、リーダーのいない運動は、いまでも序列を重んじる日本の社会運動の中にあって、斬新なことであったのではないか。この事件を知るにつけ、「東アジア反日武装戦線」にかかわった者たちの凶悪な”爆弾魔“というイメージは、実直で生真面目で正義漢のある若者の姿に見えてくる。しかし、今を生きる私の目からは、やはり視野の狭い身勝手な若者の姿はぬぐいようがない。

著者松下竜一は、なぜ「東アジア反日武装戦線」を書こうと思ったのか。本書の中にはそのくだりが詳述されているが、将司との繰り返されるやり取りの中で、次第に彼らに惹かれていく。

(写真下=松下竜一)

「安全な日本にいて『ベトナム反戦』を1000回叫んでも何の力にはならない。現実にベトナムの米軍を助ける働きをしている国内企業に爆弾を仕掛けることこそが真の連帯だという考えを、私は否定できないのです」

「なんとしても、多くの人達に彼等のことを知ってもらいたい。爆弾魔というキャンペーンでぬりこめられ、獄の向こうに隔離されてしまった彼らの『真の姿』を知らしめたい」

これは松下が、彼の機関誌を休刊したいという友人宛ての私信の中で述べたものだが、この文章を本書に入れた理由こそが、彼がこの本を書く動機の一つであったに違いないだろう。

(写真左=松下竜一)

『狼煙を見よ』の初出は1986年の「文藝」冬号であった。それから30年、この本は改めて出版された。歴史の真価は時間によってしか推し量ることができないのであれば、キム・ミレや松下竜一の心眼は、マスコミによって歪められた「東アジア反日武装戦線」を生きた若者の価値観と真の姿を再評価させるだけの意味を持つのだろう。

さて、あの時と何が変わったのだろうか。

オリンピックの口実のために、明治以降、差別の上遺骨と文化を奪われてきたアイヌ民族は自らのアイデンティティを白老の象徴的空間に押し込められようとしている。琉球処分によって失われた琉球の魂は戦争によって粉々にされ、土地は軍用地となり、今また辺野古を遺骨で埋められようとしている。アジアの自然を壊し、巨大なプランテーションを作り、人々は技能実習という奴隷労働をさせられている。難民という弱者に入管は人間扱いをせず、さらにひどい悪法を突き付けようとしている。

インドネシアの女性はユニクロで働き、一方的に首を切られた。ミンダナオのバナナ農家は住友フルーツと不平等契約を結ばされ農薬被害と貧困に喘いでいる。日本のODAによる開発で家や土地、仕事を奪われそうになったモザンビークの人たち。ミャンマーの軍事政権に金を出す日本企業。挙げればきりがない。きりがない。ひどいことばかりだ。

アジアとアフリカの人々の血と涙で肥え太った日本企業、私たちはその恩恵を受けてはいないだろうか。

「多くの者は、不正に気付いても気付かぬふりをして、何もことを起こそうとせぬものです。東アジア反日武装戦線の彼らはいわば「時代の背負う苦しみ」を一身に引き受けて事を起こしたのであり、それゆえに多数の命を死傷せしめるというとりかえしのつかぬ間違いを起こしてしまったということです。その間違いだけを責め立てて、何もしないわれわれが彼らを指弾することができるでしょうか。極悪人として絶縁できるでしょうか。私にはできません。私は彼らの苦しみに触れ続けたいと思うのです」

“大地の牙”メンバーだった浴田由紀子さんが、2002年の裁判で被告人として読み上げた最終意見陳述を、キム監督は映画の最後に取り上げている。

「東アジア武装戦線の戦いに最も欠けていたのは、いま現在から革命後の社会を、物的に、人的に、思想的に、あらゆる領域から作っていく創造の戦いとして考え、実践することだった。敵を打倒し、破壊することよりも、味方を増やし、味方の力を育て、作り出す戦い方をしたい。それは『もう誰も死なさない革命』でもあるはずです」。

未来は私たちの手に委ねられている。

=====================================================