「萌の朱雀」(1997年)以来、河瀬直美監督10作目の長編映画である。

しかし誰もが楽しめるという映像世界とは、ひと味違っている。

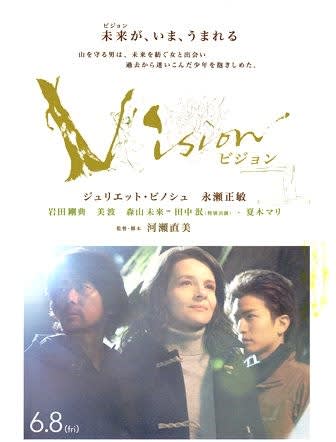

今回はフランスの名女優ジュリエット・ピノシュを迎えて、河瀬監督自身の、映画作りの原点・奈良吉野が舞台となっている。

ジュリエット・ピノシュの起用は、その意外性(?)にちょっと驚きだ。

河瀬監督は、この大物女優に対しても遠慮することなく、ヒロインは役柄になりきるために、撮影中は地元で寝泊まりするというルールにピノシュは従った。

自然との共生や輪廻について、幽玄な山々の森を背景に、河瀬監督のテーマは凝縮されている。

きわめて前衛的、あるいは抽象的ともとれる、生きることの意味を問う壮麗な観念論が広がる。

観客はこの作品でも、また自分や世界を見直すという意味で、それぞれの感性なり想像力をかきたてられるのだ。

詩情豊かな、神秘の叙事詩といえる。

世界中を旅しながら、紀行文、エッセイを執筆するフランス人エッセイスト、ジャンヌ(ジュリエット・ピノシュ)は、通訳でアシスタントの花(美波)とともに、とあるリサーチのため奈良県の吉野を訪れる。

杉の木の連立する山間で生活している山守の無口な男、智(永瀬正敏)は、森で暮す女アキ(夏木マリ)の予告通りジャンヌと出会い、文化の壁を越え、次第に心を通わせていく。

そして智と同じように山を守って生きる山守の青年鈴(岩田剛典)、漁師の岳(森山未来)や源(田中泯)らとの運命の歯車が回り始める・・・。

二人の男には悲しい過去があり、そんな中で"Vision ビジョン"は生まれようとしていた・・・。

ヒロインのジャンヌが、自然豊かな神秘の地を訪れた理由は何だったのだろうか。

そして、吉野の森と山とともに生きる智が見た未来(ビジョン)は何だったのだろうか。

このドラマに明確に断じる答えはない。

それは観客が考えるのだ。

この映画で語られる「ビジョン」とは、1000年に1度現われて人間からあらゆる精神的な苦痛を取り去るという薬草のことを意味し、ジャンヌはそれを探している。

智はその存在さえ知らない。

住民として登場するアキは、森の意向を伝える(?)巫女のような存在を思わせ、深い緑の森とともに神秘的な雰囲気が漂う。

アキの言う「1000年に1度の時が迫っている」とは、思い切った台詞だ。

この物語の背景には、当然林業の衰退ということもあろう。

河瀬直美監督は、森と人間について希薄な関係性を強く意識しているのでもない。

確かに、開発は進み、災害が引き起こされる。これは現実の姿だ。

人間は、もっと森そのものとの関りを持つべきだろうが、映画としてはどうしても観念的だ。

映画「Vision ビジョン」は、母なる大地を生きることに真摯に向き合おうとする、河瀬直美監督の<美学>が放つ、いのちの物語である。

ジュリエット・ピノシュだが、映画撮影中は寺の宿坊で寝起きし、朝のお勤めもこなし、パン食ではなく玄米食で通したそうだ。

いやいや、なかなかの女優だ。

[JULIENの評価・・・★★★☆☆](★五つが最高点)

横浜シネマリン(TEL045-341-3180)にて7月6日(金)まで上映中。

次回は韓国映画「天命の城」を取り上げます。