コロナ禍の時期に流行った「鬼滅の刃」は、親を失い、異形のものにされてしまった兄妹が、正常なからだを取り戻すために旅をするストーリー。私の年代で言えば「鋼の錬金術師」が近いですが、高橋留美子の「犬夜叉」をはじめ、おどろおどろしい妖怪じみた敵味方や異能者が登場し、刃交える冒険譚は、日本の漫画のお得意とするところ。

妖怪といいましたら、誰もが思い浮かべるのは第一人者としての水木しげるでありましょう。

「悪魔くん」や「ゲゲゲの鬼太郎」はなんどもアニメ化されていますから、日本国民のほとんどは知らないはずがない。

ところが、漫画の神様と称されるあの手塚治虫にも、れっきとした妖怪漫画があります。

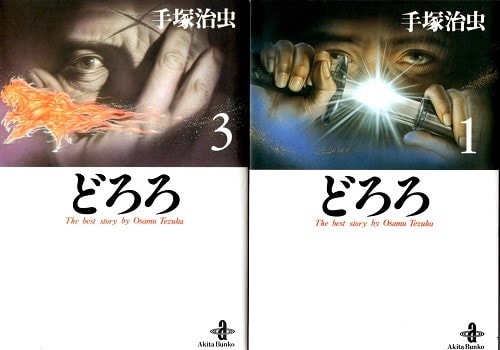

それが秋田文庫で全三巻の『どろろ』。

私は本作を、若い頃、地上波放映の、妻夫木聡主演実写映画で知りましたが。

正直申し上げまして、その魅力がついぞわかりかねました。当時のレビュー(https://blog.goo.ne.jp/yorozu-haki/e/15305ce9980a666f5515a80df9832f43)を読み返したらば、いい映画だったな、という手ごたえはあったようですが、内容を覚えてはいないほどです。当時はCGを駆使してバケモノのチャンバラ劇でしっちゃかめっちゃかしてわかりづらいものだとしか感じられなかったような。でも、知人が褒めているからとりあえず乗っかってしまえという安直さで見ていたような。主人公は百鬼丸のはず。なのに、なぜ相方のコソ泥少年のほうがタイトルなのか。わからないことがあるとモヤモヤして、でもなんとく感動できたふりをしてしまうのは私の悪い癖です。

その理由を忘れたころに、書店で出会って何気なく買ってしまったのが文庫本コミックスでした。

読み終えた今、なぜ、これがわざわざ実写の映画にされたのか、その理由が痛いほどわかります。そう、これはたしかに、ただの少年漫画ヒーロー譚ではない。大人が読むにふさわしい実に渋い物語です。大袈裟に泣けるようなからくりが仕掛けてあるわけではない。それでも地味にじわじわと語りかけてくるものがあるといった、生成りの手触りのような快さで。

手塚漫画の、とくに和物で、戦争じみたストーリーにはしばしば男性が傲慢で、健気な女性があたらひどい目に遭ってしまうというのがあります。

たとえば『陽だまりの樹』なんかがそうですね。『火の鳥 鳳凰編』を例に出せば、手塚作品には峰不二子のような小悪魔的な不思議なお色気娘も登場したりするものですが、そうした蠱惑的な部分が本作にはありません。そこがとても読みやすいのです。ひと目で惚れてしまいました。

時代は中世末期。

天下をとるという野望とひきかえに、四十八の魔物と契約を交わしたある男。

その男に生まれたばかりの赤ん坊はからだが欠損したまま捨てられる。育ての親に手足を与えられた少年・百鬼丸は自分の幸せを取り戻すために、孤児のどろろとともに旅を続ける。

前半部は妖怪退治をしながら肉体を取り戻していく百鬼丸と、彼の刀をつけ狙いながらも協力するどろろの行路。ところが、百鬼丸が生みの親や兄弟と対決したあたりから、政治色が強くなります。侍に虐げられる農民たちのために決起する百鬼丸と、どろろ。どろろのからだにも秘密があり、それを巡っての野盗たちとの格闘、そして気持ちのいい共闘がある。

ものを盗むことしかできなかったどろろは、やがて百姓たちを扇動するリーダーに。

なぜかこの子には不思議な魅力がある。その勇気を鼓舞させたのは、不自由なからだで闘い抜く正統派ヒーローの百鬼丸。その彼でさえ、血肉をわけた弟との死闘や親に捨てられた悲しさで絶望し死の果てに終わらんとする。そのときに現れた盲目の琵琶法師の言葉が、とても簡潔ながらも、何とも印象的です。どうして盲目であるのに、ひとの悲しさや苦しさが見えたのでしょうか。片目しか見えないはずの百鬼丸には見えずに、闇に生きる男が感じたもの。なんという霊的な、神秘的な場面であります。この琵琶法師は、ブラックジャックにも鍼灸師として登場しますが、いっけん不気味な面構えながら、じつに聖人たらしめているあたりが、手塚漫画の本領でありましょう。美しくないものが、ほんとうは美しい真理を手にして、迷える人間の元へと降り立っていく。

五体満足になっても、人間は生き甲斐がなければ、誰かのために精一杯の働きをしなければ、それは人間として生きていることにはならない。ただ強いだけ、むさぼるだけ、それならば、妖怪と同じではないのか。不自由なからだを抱えて、救った村人にすら不気味がられて追い出されてしまう百鬼丸はやがて、生きることの本質に目覚めます。

この物語は、ご子息の手塚眞氏いわく、正当に評価されてはいないがかなり古典的で正統派の妖怪漫画であり、それでありながら後半がやや駆け足気味に終わったことが惜しまれています。

百鬼丸とどろろが村人たちや野盗たちを結集させて、魔物や権力と抗い、ついには民衆に安らぎの場を取り戻すクライマックスは感動的でもあります。

そして、けっしてまだ体のすべてを取り戻したわけではなく本懐を遂げてもいない百鬼丸が、どろろの「本性」を知ったうえで、別れを告げる最後はなんともいえない余韻が残ります。たしかに尻切れトンボな場面で物足りない幕切れにも思えますが。

俗にいう父親越えの物語でもあり、少年が成長し人生の本分に気づく、実に正当な少年漫画の王道でもあります。百鬼丸の、粗野ではありながら、紳士的で純粋であるところは、とても魅力的でしょう。

ところで、この漫画がなぜ「どろろ」という相方の名前を掲げているのか。

それは、文庫本コミックス三巻巻末にあるご子息の証言にあるのかもしれません。父親である治虫氏が我が子におおきく育ってほしいという願いをこめた贈り物だったのか。

「不思議の国アリス」をはじめとしたファンタジーが、作家が小さな物語り好きに向けたプレゼントであったように、この作品もまた、この世のなかで不出来で不自由な子どもとして生まれてしまった後代の私たちに向けた偉大な神様からのメッセージに他ならないのです。すなわち、人間として生まれた以上、能力をわが身の欲を満たすために奮うのではなく、他人とともに生きるために、不幸な人たちがたちあがるために、おおきな使命のために生きるべきなのだということを。

疲れたときに、目の見えない琵琶法師の言葉が自分に語りかけてくれるようなきがします──「おめえさん、なぜ生きようとがんばってみねえんだい?」と。

自分のおしつけられた役割や責任感に押しつぶされそうになった時、私はこの漫画をもういちど読むでしょう。

そして、向こう見ずな生意気盛りのどろろがそうであったように、不幸をかこちながらも勇敢な少年・百鬼丸に励まされたいのです。そう、この漫画のタイトルは、きっと自分の名前をあてはめて置換できるわたしたち自身の物語。親とも慕う大人がいない、いないながらに真理を勝ち得ていく少年少女たちの。そして、自分の本分にあらためて気づかされたときに、物語の中の勇敢な少年は「おれはおれの別の道をいく」と別れを告げて、読者の目前からいなくなってしまうのです。相手の平和な幸せを思うからこその、この爽やかな選択に励まされて、われわれ読者たちはまた新しい明日に向かって、誠実に生きはじめようと心あらたにするのでしょう。実にすばらしい漫画だと言えます。

この漫画に感化されて、後世に多くのクリエイターが育ったことがよくわかる、大作でしょう。

惜しむらくは新しいものに触れてしまった子どもたちには、この作品を古典だと知らずに、パクリ認定されてしまうことですね。やはり流行りものに飛びつく前に、古いものをしっかり学ぶべきではあるのです。

(2022/06/12)