本日(2010年10月某日)の日曜美術館の特集は、萩原碌山。

本名の萩原守衛の名でも親しまれる。

日本の近代彫刻に革命をもたらしたとされながら、その活動はわずか三年半あまり。三十歳で志半ばにして逝去した非業の彫刻家でもある。今年2010年は彼の没後百年にあたるということだった。

番組では、おなじみの司会者ふたりが信州の碌山美術館を訪ね、そこに蔵された数すくない碌山の代表作を二つか、三つばかりとりあげるものであった。

この美術館は訪ねたことがなかったのだが、筆者は碌山の作品のほとんどを、彫刻の森美術館など都内近郊の美術館巡りで実見してきたし、数年前だったか、さる地方の美術館にてほぼ生涯作品の全容を知ることができる企画展に供する機会を得た。それはたしか、碌山と同時代を生きた彫刻家でありながら、彼の有するロダニズムとはまったく異なる、現代では日展などの息の長い団体展で見られるようなアカデニズムを築きあげたといっていい朝倉文夫とならべた展観だった。

朝倉はじめとしたその後につづく現代までの人体彫刻家(舟越保武や佐藤忠良など)の大家たちの作品展を膨大に接してくると、多作を誇るがゆえの習作まがいの連作も多く、個展という作家の名を拝した展覧会の盲点を曝け出されているような気がしてきた。この違和感を今になっておさらいしてみれば、それは碌山のあまりに短すぎた生涯のゆえに一点一点が高い精度をもって輝き増してみえ、それが一世紀を経てもなおその光沢が失われることはないという驚きがあったからであろうか。

番組内では碌山美術館のもと館長であり研究家の、碌山の一体に関する解説がみごとだった。

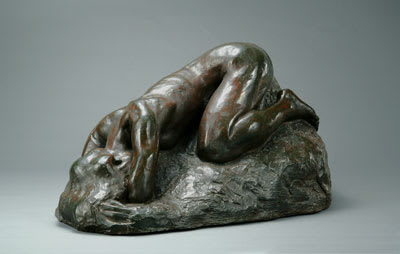

ロダンの印象主義にならった、豊かな量塊感のある肉付けをし、ブロンズの表面を磨きあげて水面のように光と影の綾なす効果をもたらす、彼の作品特有の輝きがたくみにつくりあげられていることをうまく言い当てたものだ。節操なしに磨きあげすぎて、安っぽいミラーボールのような浅い光りのかけらを飛び散らせているのではない。計算された視覚の美しさがあったというのだ。この指摘はすばらしい。彼の目はまさしく、彫刻家のそれだ。

その研究家の語りぶりはよほど作品に入れこんでいる熱意を感じさせてくれたのだが、他のゲストの表現はおざなりであまり面白味に欠けるものであった。

碌山の作品の特性に迫るというよりも、彼のスキャンダラスな私生活を追った構成になってしまったのが残念でならない。

農夫の子に生まれた萩原守衛は、十代で心臓疾患によって重労働をあきらめ、スケッチブックを手に田畑に駆け出す。その若かりし頃に出会ったのが、教養豊かな女性にして裕福な商家の奥方・相馬黒光(そうまこっこう・本名は良)だった。やがて二十三歳で渡仏しアカデミーでも群を抜いて才能を開花させた守衛は、意気揚々と帰国するや国内でアトリエを構えるも、彼を頼ってきたのは夫の浮気で別居してきた黒光だった。

子連れでやってきた黒光母子と守衛はさながら、真の親子のように仲睦まじく暮らすも、その期間は長くはない。守衛亡き後、黒光は嫁ぎ先へ戻り、守衛のような若手の芸術家のためのサロンを開き、支援を惜しまなかったとされる。

だが、黒光のこうした愛欲のままに生きた態度が近代彫刻の担い手を疲弊させたとして、高村光太郎らからは鋭い批判を浴びせられることになる。

番組は、ゲストの女性解説者が、黒光を「ファムファタール」と呼んで、しきりと羨望のまなざしを向けた言葉を放っていたのに違和感を持った。彼女の前には、守衛の渾身全霊をこめて愛を渇望するが決して結ばれてはいけない女性をモデルにしたかのように、斜めの岩場にひれ伏す名作「デスペア」があった。解説者はその作品に関しなんら自分のことばでその作品が訴える印象をというものを語ろうとはせずに、また、その美術史的な意義をも汲み取ろうとはしなかった。そこが残念だった。

「サロンの女王」と呼びならわされていたのだが、番組の紹介ぶりでは、黒光なる人物が才気あふれる若い芸術家を振り回したようにしか思えなかった。黒光こそが碌山芸術の最大の理解者にして支援者なのだと説かんばかりの紹介ぶり。

もちろん、碌山は黒光を慕っていたのであろうが、彼らの関係がストイックなものであったように見受けられ、碌山の愛の表現方法というのは、そのからだに触れずに彫塑として女を表象せしめる、という点にしかなかったのではなかろうか、とも思われる。

「デスペア」のモデルは女だが、はたしてそこに倒れ臥して立ち上がることもでない気力の萎えた背中は黒光だったのだろうか。筆者はむしろ、黒光への献身的な愛と創作意欲とのあいで板ばさみになって苦しんだ碌山自身の投影ではなかったと推測する。

もちろん作品の背景として作家の人生や周囲の関係をこと細かに追うことは大事かもしれないが、美術史を伝記、すなわちいち個人の天才的な美術家の歴史、としたルネサンス時代のヴァザーリ流はもうすでに十九世紀に終わり、作品の影響関係は、時代や空間の制約をとびこえて自在に無限につながりあっていくものだ。相馬黒光は碌山の愛した人で恩人であっただろうが、彼の芸術に落とした影の大きさがさほど大きいのだとは思われない。彫刻というものは、私生活の憤懣を筆に託して虚の世界を織り上げる私小説とはまったく異なる、硬質な芸術だからだ。マティスやピカソがアフリカの彫刻に魅入られ創作の霊感をひきずりだしてみせたように、ロダンは訪れたこともない極東の島国から欧州に届く浮世絵や陶器に傾倒してコレクションし、またいっぽうで、その同時代のロダン翁の名声は我が国の近代を担う立体作家たちを鼓舞したのだった。

相馬黒光は碌山の書き残した日記を、友人から預かった際に、無断ですべて焼き払ったとされている。おそらく、そこに書かれた彫刻家の夢想された秘め事を知られたくはなかったためなのだろうか、これはまた、貴重な手記をうしなったことをも意味していた。黒光にひとりの偉大な芸術家の印象を変えるほどの権利があったかどうかはわからぬが、実に惜しい。ロダンにせよ、ジャコメッティにせよ、そして高村光太郎にせよ、近代の彫刻家たちは同時に優れた名文家でもあったのだ。

百年と経って現代に生きる者は、ただ、朽ち落ちようとする石膏の原型から新しい鋳型をとって、再生されたレプリカを拝むのみ。レプリカントは複製されればされるほど、彫刻家がじかに触れた指跡まで残る原型からわずかに遠ざかっていく。されば、作品を前にしてその声に耳を傾けることは難しくなってこようか。

過日、引っ越しの荷解きをした折りに書籍の点検をしたら、その昔、金を惜しまずに買い求めた多くの美術書を失っていることに気づいた。数年前、東京は神田の古書街の陽あたりが悪くかろうじて窓の隙き間から粉っぽい光りが舞っていたあの店内で、美術書がたくさん並ぶなかに見出した、あの「萩原碌山」と書かれた書物も一頁も手繰ることのないまま手放してしまった一品だった。あれには、この番組が語らず、まして自分の乏しい感性では触れることのできない萩原守衛の肉声がとどめられていたであろうか。今になって悔やむばかりである。

(2010年10月17日)

【芸術評論記事一覧】