(6) オーストリアの噴水

(a) ウィーンとその近郊

わたしたちのブログ、タイトルは「ウィーンわが夢の街」。ブログを書き始めた頃にこのタイトルをつけた理由を書きました。ウィーンは東京と比べ、時の流れもゆったり、そもそもオーストリア人のドイツ語がとてもゆったり、そして中心であるリンクの内側など、30分もあれば突き抜けてしまう小ささ。どこにいってもお年寄り、とくにおばあさんばかりが目につく街 (注 なにしろ二度の世界大戦で男たちが極端に減ってしまいました。それはウィーンの路面電車の項で触れました)。1983年、ここで一年過ごすことになったときは本当に冬がくるまで、ウィーンには若者がいないのではないかしら、と錯覚するほど若者たちを見かけませんでした。その誤解は語学コースの仲間に誘われて、スケートにいったときに解けました。かれらが集まる場所というものがあるわけです。でも、退屈な街だという印象は変わらないまま一年があっというまに過ぎました。

それからちょうど10年後、1993年にふたたび一年外国で勉強できる機会が与えられた時は、わたしは今度はまよわずベルリンにいこうと決め、ロザーリウムに宣告しました。なにしろ初めてベルリンを訪れた1980年、クーダムの角にあるクランツラーというカフェのお姉さんのしゃきしゃきしたドイツ語が強烈に記憶に残りました。1993年は東西の壁がなくなって間もない頃でしたから、ベルリンでは実際なにもかもが躍動していました。しかし、ベルリンに行くと告げた時にはウィーンの友たちに、なんでウィーンに来ないんだ、とずいぶんブーイングを浴びせられました。

二つの対照的な街、ウィーンとベルリンをともに一年過ごしてみて、ヨハンの心にいつしか大きな変化が生まれました。向こうを旅して、いろんな国、さまざまな地方を訪れ、今日からウィーンだ、と列車にゆられて、この街にやってくると、そのたびに「戻ってきた」という感情に襲われるようになったのです。たぶんロザーリウムも同じだったのでしょうね、ふたりで『帰ってきたね』、と顔を見合わせにっこりするのです。まるでそこが故郷であるかのような感覚、自分の家、我が家に戻ってきたという感情です。ウィーンにしたところでわたしたちにとってはもちろん外国であることに変わりないのに、なぜか緊張感が解き放たれるのです。

ウィーンは本当に不思議な安堵感を与えてくれる街です。時とともにそれは強くなっていったのです。昨年2009年は半年、三度目の在外研究のチャンスを貰い、ヨハンはフランス語修行のため2ケ月をスイスのローザンヌで過ごしました。ロザーリウムは8月半ばになってまたウィーンで過ごすヨハンに日本から合流しました。それから帰国するまでの一月、ふたりの頭の中には出来る限りオーストリアの大好きな山へハイキングに行こうという心づもりはあり、実際、そうしたのですが、2日、3日とウィーンを留守にすると、もうウィーンに帰りたくなってしまうのです。

でも時が止まったような街、という表現は不当です。ウィーンをちいさな街、というのも不当な捉え方です。ウィーンはいつも新しい時代の波に合わせて変貌し続けてきました。かつてはベルリンと肩を並べる大都会でしたが、ウィーンの人口は戦後極端に減ってしまいました (注: 戦前最も人口の多いときに220万でしたが、1980年代の初めは150万程度になっていました。)。それでも当時インフラ整備された住宅地、そしてそれらを相互に結ぶ路面電車のネットワークは、観光客として利用することがないため実感する機会がないだけで、実際少し長く滞在して、あちこち行くのに利用するようになるとその充実ぶりに心底驚かされます。路線が街の中心からずいぶん離れた場所に来ても、まだいくつも錯綜するくらいに相互にむすばれているし、またどこまでいっても途絶えることのない町並み。ウィーンを知ればしるほど、その底知れぬ街の実力に圧倒される思いを味わわされるのです。

それなのにウィーンの人々のしゃべり方、人に対する接し方は、30年前とほとんど変わっていません。よくウィーンの労働者の仕事ぶりを Schlamperei (だらしがないこと) という言葉で揶揄する人がいます。これもとんでもない誤解です。ドイツ語圏のなかでウィーンは突出して朝が早いのです。6時には店が開きます。スーパーも7時半には開きます。郵便局は8時、銀行だって8時半に営業開始です。「でも夕方にはワイングラス片手に、友達とわいわいやって、まじめに働いているようには見えなかった」としたら、彼らは朝5時とか、6時に起床して、仕事してることを思えばいいのです。銀行マンのように8時半に仕事がはじまる人たちは通勤前、通勤途上に簡単な買い物を済ませてしまいます。だから電車の切符、新聞を売るタバコ屋さんは6時には店を開けているのです。ウィーンの生活にやや慣れた頃、わたしはスイスに行ってこの違いを直ちに実感しました。スイスは朝が遅いです。夜が遅い分、一層朝の出足が遅く感じられたものでした。ですから、ウィーンの人たちの働きっぷりは、比べるとしたら、どうでしょう、今の東京ではなくて、江戸時代の人々のようなライフスタイルだと思ったらいかがでしょうか。お昼すぎても仕事をしているような人は「仕事がのろい」ってな感じで、ちゃきちゃき働く江戸っ子はお昼過ぎたら、3時くらいには銭湯にいって、あとは縁台でともだちと夕涼みしながら、碁か将棋でもやって過ごす毎日。中身は濃いんですよ。さっさと働いて、そのあと楽しむことを忘れないだけです。

でもウィーンについてとても悪い印象を語る人がいます。その最大の原因はおそらく役人たちから嫌な思いを味わったことにあるのではないかと思います。オーストリアは歴史的に長い間多民族からなる大帝国でしたから、役人の力が強いのです。言葉、習慣、度量衡までその土地によって異なる大帝国ですから、統一的な基準をすみずみにいきわたらせるには役人が力を持たざるを得なかったわけです。バイエルンでのびのび育てられたエリーザベト (シシー) がウィーンに嫁に来て何事につけても周りから干渉され、子育てについてもソフィー (自分の伯母であり、また義母となるフランツ・ヨーゼフの母君) と衝突してしまうかずかずのエピソードはシシーを悲劇のヒロインに仕立て上げましたが、現実的に考えれば、ソフィーは必死でこの大帝国の秩序を息子に変わって守ろうとしていたにすぎません。こうした規律を保つ融通のなさが民主主義になった戦後も相変わらず役人の血脈に流れ、横柄にふるまっているように見えるのです。

他方でウィーンの人々の Gastfreundlichkeit (訪問客をもてなすこころ) についてもよく口にされることですが、これは役人の横柄さと裏表の関係にあります。多民族国家の伝統からウィーンでは外国の人を受け入れ、もてなすことなくして商売は成り立ちません。ナチ時代にユダヤ人嫌いが噴出してしまいますが、それまでウィーンは多くのユダヤ人を受け入れてきたし、実際ウィーンで活躍した著名な歴史上の人物の多くはユダヤ人でした。ベートーヴェンもモーツァルト (当時のザルツブルクはオーストリアからは独立した国でした) もウィーンにやってきて花を開かせました。

戦後オーストリアはもちろん近隣のハンガリー、チェコの例をみればわかるようにひとつまちがえば共産圏に組み入れられたかもしれません。それを永世中立を表明するという形ですり抜けた点にオーストリアの政治家たちのしたたかさが如実に見ることが出来ます。

ヨハン・シュトラウスの『こうもり』で歌われるように、変えることのできない運命には従う、従うふりをする。辛いことがあったら、辛いことがあっても、そのためにこそウィーンにはワインがあるではないか、これがウィーンの文化を支え、生み続けてきたのです。

(ちなみに、ウィーンでは、あまりビールは飲みません)

ウィーンの噴水、いくつかご紹介しましょう。

(1980年撮影)

ウィーンを一度でも訪れたことがある人なら、この写真が国立歌劇場を正面から見て、右側を撮ったもので、右手向かいにブリストル・ホテルがあるということは直ぐに分かると思います。1980年に撮影したものですから、写真の右奥の建物、ケルントナー通りが始まるところをよく見てみてください。建物一階のところにエール・フランスの名が読めます。今、スターバックスがあるところです。2001年の12月に進出。カフェ戦争が勃発することは必至と騒がれるほどの事件になりました。

昔を知るウィーンの人は、そもそもケルントナー通りに女性用下着のお店が出店したときにも眉をひそめたらしいです。わたしたちが知る限りでも今はもうケルントナー通りのお店はずいぶん以前とは変わりました。

シュヴァルツェンベルク広場の噴水 (1980年撮影)

ベルヴェデーレ宮殿 (1980年撮影)

観光客が本当に少ないでしょう? 1983年に一年滞在したときでも、ウィーンでわが同胞を見かけることはほとんどといっていいくらい少なかったです。おかげで日本語を聴き、話すということのない生活でした。自宅にいるとき以外はね。残念ながら自宅にはロザーリウムがいましたから、日本語をしゃべってしまいました。

(2002年撮影)

この年は知人のマンションに住まわせていただくことが出来ました。フォルクス・オーパーの近くで、シューベルトの家も近くにありました。こんななにげないブルネンが本来のブルネンなんでしょうね。もちろん飲料用です。

バーデン

バーデン (2006年撮影)

市立劇場前の噴水です。竪琴をひくムーセの像、音楽の街らしい噴水です。

(2005年撮影)

これは市立公園の中、ゾンマーアレーナで出し物があるとここまでやってくるわけです。ゾンマーアレーナは夏のシーズンに使われる開放劇場です。夏ですから、オペレッタを聴きに来た人も、そうでなくて湯治客の人々、観光客も楽しませてくれるように、この広場のパビリオンではしばしば野外コンサートも開かれます。もちろん無料です。

ノインキルヒェン

ノインキルヒェン (1993年撮影)

ノインキルヒェンはバーデンより更に南、今はここまでウィーンの通勤圏内になっているのでしょうね、駅前に駐車して、電車でウィーンに通勤する人が少なくありません。

通常シュネーベルク登山をするときには、ヴィーナー・ノイシュタットからローカル線に乗り換えてプフベルクにいきますが、この駅からプフベルクに直通バスが出ていますからそれを利用することもできます。わたしたちはその逆コース、プフベルクでノインキルヒェンにバスが行くのを知って、この街にやってきました。

カイザーブルン

カイザーブルン (2002年撮影)

ウィーン近郊の噴水の最後として、ラックス登山の基地、ヒルシュヴァングのロープウェイ谷駅をずっとやり過ごして、ヘレンタール (バーデンのヘレーネンタールと間違えないようにお願いします。ヘレンタールは地獄の谷という意味です) の自然遊歩道をどんどんどんどん歩いて行くと、このカイザーブルンにやってきます。シュネーベルク山塊の西側になります。ここからウィーンへと自然水が導管を通して運ばれていくのです。

(b) グラーツとその近郊

ヨハンの好きな作曲家で指揮者のローベルト・シュトルツはグラーツの生まれです。ウィンナー・ワルツを演奏させたらぴか一だと思います。そんなことで2002年の夏はシュトルツ博物館をぜひ訪れたいと、この街にやってきました。

しばらく前に某テレビ番組で、この世界遺産の街グラーツになぜ人々はモダンな建物 (写真) を造るのか、その理由を解説していました。街を進化の止まった遺跡として保存するのではなく、いつの時代も街は進化して今日に至っています。そうした生命体としての街の進化の歴史に今を生きる建築家も新しいページを刻んでいるのであって、それを行政も住民も支持しているのだそうです。

グラーツのKunsthaus (2003年にグラーツが欧州文化首都になったことを記念して建設された) 資料写真 (出典ウィキペディア)

ドイツのロマンチック街道の街、ローテンブルクとかネルトリンゲンなどは、内装は自由に変えられますが、建物の外観には手を加えることはできませんし、パリのような大都会でも通常、保存すべき中心部には高さ制限やら、看板、ネオンについては規制がありますよね、そういうことを考えるとウィーンでシュテファン大聖堂の目の前にガラス張りのモダンな建物ができたり、街のあちこちにフンデルトヴァッサーの原色、あるいは金ぴかの飾りを施した建物が見られるのは、ほかの国々からは異様なことに思われるかもしれません。でも、パリのエッフェル塔だって、鉄の醜悪なかたまり (当時の人々にはそう思われたんです) 、それが街のどこにいても見えてしまう、と建設当時はさんざん叩かれたものです。それが今ではしっくり街に溶け込んでパリのシンボルになっていますからね、問題は結果としての調和なんでしょうね。

グラーツ (2002年撮影)

という訳で、グラーツの噴水はこれです。モダンアートのようなフォルムです。背景はグラーツのシンボルの時計塔 (13世紀に基礎がつくられ、今日の形ができあがったのは1560年です)、そして歩いて登る人たちのための長い階段がジグザグに連なっているのが見えます (Fitness-stiege と言います、上れば痩せる階段ということですね)。たしかに、毎日この階段を上り下りすればメタボが解消すること間違いなしです! ちなみにわたしたちは下りに使っただけでした。(根性なし!!)

ハルトベルク

ハルトベルク (2002年撮影)

グラーツから2両連結の車掌のいないローカル線に乗り、途中の駅で乗り換え。そこから路線は二手に分かれ、片方は国境を越えハンガリーへ、わたしたちが乗ったのはシュタイアーマルクのかた田舎をさらにことことウィーナー・ノイシュタットを目指して走るローカル路線でした。終点ウィーナー・ノイシュタットに行く途中、中間ほどのところにあるハルトベルクという駅で降りました。

こんなかた田舎にやってきたのは、ここからさらに車で30分ほど山の方にはいったペラウという村に住む知人を訪ねてきたのです。

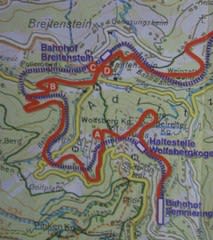

でも、このグラーツとウィーナー・ノイシュタット、さらにその先ウィーンまで結ぶこの路線は、特急が頻発しているゼメリング越えの路線に比べれば、ほぼ平坦地でどんどん特急を走らせてもよさそうですが、なぜローカル線に甘んじているか不思議です。それは、当時オーストリアがなぜわざわざ工事が難航することが必至だったゼメリングに鉄道を通したかという理由を知るとなるほど、と分かります。

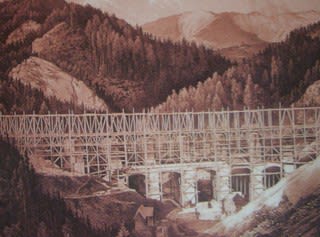

1849年ゼメリング鉄道建設にゴー・サインを出したフランツ・ヨーゼフ1世が皇帝に即位したのは前年の1848年、まだわずか18歳の若者でした。この即位の年ウィーンは革命騒ぎの大混乱に陥っていました。この騒ぎでフェルディナント1世 (フランツ・ヨーゼフにとっては伯父さん) が退位し、母ソフィーによって無能な夫フランツ・カールをすっ飛ばして息子のフランツ・ヨーゼフが皇帝に即位することになったのです。

かつての大帝国神聖ローマ帝国は1806年ナポレオンによって解体され、今、皇帝はオーストリア皇帝と称しています。領土の東半分ハンガリーをまだかろうじて支配下につなぎとめてはいるものの、民族自治を求める声はもはや抑えがきかない一色即発状態。内にブルジョワ市民革命、外に民族自治の要求と大帝国を治めることは本当に大変になっていた時期です。しかし19世紀もようやく半ばを迎えたこの時期は技術革新の時代でもありました。鉄道の技術革新は兵を運ぶ大量輸送手段に道が開かれたということで、列強が躍起になるのは当然でした。ウィーンとアドリア海を結ぶ鉄路の建設はオーストリアの悲願でもあったのです。本来なら山越えなどせずともハンガリーの平坦地に鉄道を建設したほうが建設費も安く、また克服すべき技術的な困難も少ないことは当然でした。しかし、いつかハンガリーがオーストリアから離反していくことを想像したら? ウィーンとトリエステ (ここはオーストリア海軍の軍港があったところです) を結ぶこの路線はオーストリアの命綱とも言うべき重要な路線となるはずでしたから、あえて、内陸のアルプスの険しい山に鉄道を通すことが選ばれたのです。

実際フランツ・ヨーゼフ1世が即位して以降、オーストリアは対イタリア、対プロイセンと負け戦を重ね、領土を失っていく一方でした。そしてついに1867年にはハンガリーに自治権を与えざるを得なくなり(これをAusgleichと言います)、以後国はオーストリア=ハンガリー二重帝国と称するようになります。フランツ・ヨーゼフ1世はオーストリア皇帝 (Kaiser) であり、同時にハンガリー国王 (König) でもあったので、映画を見ていて、よく宮中御用達のパン屋さんが看板にk .u. k. Hofbäckerei と書いたりしているのは、このためです。

ところでこの地方一帯には、どこの町を訪れてもコウノトリの巣を見かけます。わたしたちが訪ねたペラウにもいましたので、写真を撮りました。

ペラウの村で見つけたコウノトリ (2007年撮影)

(c) ザルツブルクとその近郊

ザルツブルク、ミラベル庭園からホーエンザルツブルクをのぞむ (2009年撮影)

ザルツブルクはザルツァハ川を挟んで手前が新市街、橋を渡ると旧市街です。サウンド・オブ・ミュージックで強烈に印象づけられたこのミラベル庭園は、新市街にあり、列車でザルツブルクを訪れると、ここを通りぬけて旧市街にいく寸法になっていて、ザルツブルクで真っ先に観光客を出迎えてくれる観光スポットです。駅からやってきて初めて訪れる人にはどこが庭園の入口か、必ずしも分かりやすいわけではありませんが、ほとんどいつもツアーの人たちが列をなして庭園に入っていく姿を見かけるので、まず心配はありません。

建物をくぐり抜け中に入れば、写真のところに出ます。目の前にホーエンザルツブルクが憎らしいくらいな構図で撮影を要求してきます。

ザルツブルク大司教の要塞、ホーエンザルツブルクが造られたのは1077年です。

北のローマを目指したこのザルツブルク大司教領が、権力のもとにした財のみなもとはSalz、塩 (ザルツブルクは塩の城) でした。近くに岩塩の産地、製塩地があり、ラウフェン (バイエルン) に運搬する船がザルツァハ川を利用しました、輸送船から通行税を取り立てるのは徴収側にとってとりこぼしのない便利で儲かる納税システムだったわけです。

写真手前のミラベル庭園、眺め麗しき庭園、という意味ですが、これが造られたのは1606年、ミラベル庭園、宮殿と言っても、もちろん大司教のもので、世俗のものではありません。しかしミラベル宮殿 (当初アルテナウ小城とよばれました) は、時の大司教ライテナウがお妾さんにつくってやったものでした。そのおめかけさんとの間に15人子をもうけたと言います。なまぐさいやつだ。やましい気持ちがあればこそ、壁の外、新市街につくったのでしょうね。この坊主はバイエルンと製塩権を争って敗れ、ホーエンザルツブルクに幽閉され、1617年に獄死しています。

ザルツブルク、ミラベル庭園 (2009年撮影)

レジデンツ広場のブルネン (2001年撮影)

トラップ大佐の館として使われました (1984年撮影、館の右にホーエンザルツブルクの姿が見えます)

1984年の冬にヨハンは一年のオーストリア滞在期間がまもなく終わると言う時期、ひとりでぐるっと記念にオーストリア国内を旅行しました。ザルツブルクではその頃にもすでに「サウンド・オブ・ミュージック・ツアー」があり、バスで回るのもらくちんかな、と参加しました。しかしごらんの雪景色、参加者は少なく、小型マイクロバスでのツアーでした。

先ず映画でトラップ大佐の館として使われた、この場所に連れてこられましたが、映画では門の前は池でしたが、氷結して、このときは若者たちの天然スケートリンクになっていました。

(2009年撮影)

昨年訪れた時は乗り物を一切使わず、極力歩くことにしていましたので、ホーエンザルツブルクにも歩いて登り、さらに城に上がらず、別れ道を右手にすすんで城の後ろ側に出ました。ここまで来ると前の写真とちょうど逆の構図になります。眼下に館、背後はウンタースベルクです。

(2001年撮影)

理由も告げずにマリアは修道院に戻ってしまいました。こどもたちは理由をどうしても聞きたいとマリアに会いに来ます、マルタがけがをして包帯を巻いた指を突き立て、マリアに見てもらいたいと必死で面会をお願いしましたが、門前払いされてしまいます。

オーベルンドルフ

ザルツブルクを訪れたら、是非郊外電車に揺られて、オーベルンドルフに行くことにしましょう。「聖しこの夜」(1818年) が造られた教会で有名な村です。

「聖しこの夜」の教会、資料写真 (出典ウィキペディア)

ラウフェン (ドイツ)

ここに来るとザルツァハ川を挟んで、対岸はラウフェンというドイツの町です。現在のヨーロッパはほとんどの国がユーロを使っていますが、これは2002年の元日から実際に使われはじめたお金ですから、わたしたちが訪れた2001年はまだ、オーストリア側ではシリング、ドイツ側ではマルクが使われていました。

ラウフェン、この船は何を運んでいるのでしょうか? 塩かもしれませんね。 (2001年撮影)

バート・ガスタイン

ザルツブルクの近くにはたくさん訪れたい場所が散在していて、どこに行くにもアクセスがよく日帰りが可能です。なかでも温泉好きを自認する人に是非お薦めなのがバート・ガスタインです。駅のほぼ目の前に屋外温泉プール (Felsentherme) があります。アルプスの山を眺めながら温泉に入るなんて、そんなにあることではありませんよ。行くときには水着、女性はキャップの準備をお忘れなく。

バート・ガスタインの屋外温泉プール (フェルゼンテルメ) (2001年撮影)

Felsentherme というのは岩から温泉が流れ出るという意味です。写真としては up 出来ませんが、打たせ湯のようになっています。

バート・ガスタイン (2001年撮影)

チェコのカールスバート、マリーエンバートは基本的に飲む温泉で、炭酸の入ったお煎餅が名物だったりします。バート・イシュルも飲む温泉が基本です。ヨーロッパの温泉は温度も低いし、飲料用が多いですね。この案内板には「ドクトルの源泉からきてる」と書いてあります。なんとなく効き目はありそうです。

この地の歴史はすでに10世紀の文献に名がみられるほど古く、また、フランツ・ヨーゼフ1世治下鉄道がひかれ、オーストリア有数のリゾート地として発展してきました。

また、駅の反対側に出ると、ロープウェイで2246mのシュトゥープナーコーゲルに登ることが出来ます。

シュトゥープナーコーゲルの眺め

ヨハンより心からの陳謝

一昨年2010年にこの記事をupしたときには、写真を載せました。

アナログ写真をデジタルスキャンしたものですが、当時の旅行日程表の確認をおこたったために翌日訪れたウンタースベルクの写真をシュトゥープナー・コーゲルと間違えてupしてしまいました

写真は削除します(2012年9月16日) 現在、バート・ガスタインについてあらためて記事をまとめておりますので、そちらの方をご覧下さるよう、お詫びとともにお知らせいたします

このときわたしたちはザルツブルクに泊まって、日帰りでしたから、こんなに盛りだくさんだとは予想もせず、いつか、次回はここに宿をとってじっくり、山を歩くことにしようと思ったものです。

グムンデン

トラウン湖畔の陶器の町、グムンデン。ここは鉄道で行くと、駅前から町に向かって路面電車が登山鉄道さながらの斜面を下っていきます。途中にグムンデン焼きの工場がありますから、是非立ち寄ってください。渦巻き模様のグムンデン焼き、とても可愛らしいです。

グムンデン陶器工場 (2001年撮影)

町に出ると、市庁舎、ここのグロッケンシュピール (鐘でメロディーを奏でるあれです)、はグムンデン焼きです。ドイツのマイセンもそうでした。

そして湖岸のエスプラナーデを散策。湖に突き出た島に木橋を渡っていくと、オルト城です。

グムンデン、トラウン湖に吹きあがる噴水、ジュネーブにもありましたね。 (2001年撮影)

バート・イシュル

グムンデンから更に鉄道を乗り継ぐと、バート・イシュルに行くことが出来ます。ザルツブルクからならば、バス一本で来る方がもちろん速いし、便利です。

ここはソフィーが温泉効果でフランツ・ヨーゼフを授かったと言われる町です。また、フランツ・ヨーゼフが母ソフィーの妹ルドヴィーカの長女ネネをお妃に迎えるべくお見合いをした場所、しかし、当事者ではないのにくっついてきた次女、当時15歳のシシー (エリーザベト) のほうに一目ぼれしてしまい、ふたりは恋愛結婚をするのです (1854年4月24日)。

フランツ・ヨーゼフ1世は生涯の多くをこの地のヴィラ (Kaiservilla) で過ごしました。これは1853年ソフィーが二人の婚約祝いにプレゼントしてくれたもので、エリーザベトを嫁に迎えるにあたって、ヴィラはそのイニシャルE の形に改築されました。

ちなみに、この町では8月18日のフランツ・ヨーゼフ1世の誕生日はカイザーフェストのお祭りで、祝日になり、お店はお休みになります。わたしたちは、ウィーンでその日が近い時に、友に、18日はお休みでしょ? と確認の意味で訪ねたら、「どうして?」と逆に聞かれてしまい、「だってカイザーフェストの日でしょ」と言うと、それは、バート・イシュルだけだ、と笑われてしまいました。カトリックのオーストリアでは8月15日はマリア被昇天祭で全国祝日です。バート・イシュルはさらに18日も祝日になるので、ご注意下されたし。

バート・イシュルには多くの音楽家たちもヴィラを構えました。なかでもやはりバート・イシュルゆかりの音楽家と言えば、レハールでしょうね。夏のオペレッタ祭り期間中はクアハウス (今はきれいに改装され、コングレスハウスと言っています)で、 レハールの演目とその他のオペレッタの作品と、ふたつのプログラムを上演してきました (昨2009年伺ったところでは、どうやら2010年はこの慣行が初めて破られ、レハールの作品は取り上げられないそうです)。

クアパルク内のレハール像 (1997年撮影)

バート・イシュル (1997年撮影)

バート・イシュルを訪れたならば、ぜひトラウン河畔の散歩道エスプラナーデを歩いて、カフェ・ツァウナーに立ち寄って、この地方の名物、ザルツブルガー・ノッケルルをご試食あれ。その大きさにびっくりしますが、実は卵のスフレで、中身のほとんどは空気です。写真がなくてごめんなさい。

(d) インスブルックとその近郊

インスブッルク (2003年撮影)

この噴水、台座にレオポルト5世、と記されています。さらにその下に1619-1632とあるので、調べた結果、神聖ローマ皇帝フェルディナント2世の弟、オーストリア大公のレオポルト5世と判明しました (生まれたのは1586年、没が1632年です)。金貨の肖像に描かれてもいるようなので人望があった人なんでしょうね。

ちなみに、余談ですが、オーストリアには12世紀にもう一人別のレオポルト5世がいました。バーベンベルク家第2代オーストリア公 (在1177-1194) です。

こちらのレオポルト5世が十字軍 (第3次) に参加したときに、全身敵の返り血を浴び、真っ赤に染まったものの、ベルトの部分だけは白く残ったという伝説が、オーストリア国旗、赤白赤のもととなっているということです。

インスブルック (2003年撮影)

せっかくインスブルックを訪れたのであれば、イン川沿いのコングレスハウス脇から出るケーブルカーと、さらに途中ロープウェイに乗り換えてノルトケッテを訪れてみましょう。ロープウェイの終点、展望台のあるハーフェレカールは標高2334mにあります。天候次第では展望台まであがるとすでにとても寒くなりますから、夏でも防寒用にヤッケを持って行った方がいいと思います。

インスブルック、ノルトケッテ、ハーフェレカール展望台 (2003年撮影)

このノルトケッテ側からは遠くイタリアの山々も望むことが出来るそうです。そうです、というのは寒かったという記憶ばかりが強く、イタリアが見えたという記憶はないので、たぶん曇っていたのではないかと思います。

しかし、スイス・アルプスのところで書きましたが、ノルトケッテのパノラミックな雄姿を写真に収めたいのであれば、町を挟んで反対側の山に登るのがベストです。インスブルックの市内からは路面電車が登山電車を兼ねる形で郊外の山に行く人たち (この南側一帯はスキー場です、そしてオリンピックのジャンプ競技が行われたところでもあるので、アクセスはとても便利です)をロープウェイ乗り場まで運んでくれます。

イーグルスの村まで行って、パッチャーコーフェルバーンに乗り、1952mの山頂駅に行けば、ご覧の (写真) パノラマが待っています。

パッチャーコーフェルバーン山頂駅からの、インスブルック市街地とノルトケッテの眺め (2003年撮影)

ムッタース

ムッタース (1993年撮影)

インスブルックから南西方向のシュトゥーバイタールに向かって電車に乗っていくと、標高830mのところにムッタースという村があります。スキー場ですが、わたしたちは1993年の夏にここを訪れました。ガイドブックに載っているような場所ではないので、インスブルックで情報を貰ったのだと思います。ティロルらしい景色、建物、そして暖かい人々に大満足でした。

このあと、更に今度はドイツに向かう路線の途中にあるゼーフェルトに行きましたが、こちらの方がもう少し町らしい賑わいもあり、ケーブルカーでさらに高い山に登ることも出来ます。

ゼーフェルト

ゼーフェルト (1993年撮影)

いずれにせよ、オーストリアを味わうには、田舎に行くのが一番です。本当に人が暖かいし、パンもおいしいです。

ヨハン (2010-09-12)