Sofia Gubaidulina: Fachwerk for bayan, percussion and string orchestra

「生誕110年 町田康と読む太宰治~読み継がれる理由」 2019年10月27日(日)放送

最後に朗読して終わった部分(風の便り 太宰治)

自分は君に、「作家は仕事をしなければならぬ。」と再三、忠告した筈でありました。

それは決して、一篇の傑作を書け、という意味ではなかったのです。

それさえ一つ書いたら死んでもいいなんて、そんな傑作は、あるもんじゃない。

作家は、歩くように、いつでも仕事をしていなければならぬという事を私は言ったつもりです。

生活と同じ速度で、呼吸と同じ調子で、絶えず歩いていなければならぬ。

どこまで行ったら一休み出来るとか、

これを一つ書いたら、当分、威張って怠けていてもいいとか、

そんな事は、学校の試験勉強みたいで、ふざけた話だ。

なめている。肩書や資格を取るために、作品を書いているのでもないでしょう。

生きているのと同じ速度で、あせらず怠らず、

絶えず仕事をすすめていなければならぬ。

駄作だの傑作だの凡作だのというのは、後の人が各々の好みできめる事です。

作家が後もどりして、その評定に参加している図は、奇妙なものです。

作家は、平気で歩いて居ればいいのです。

五十年、六十年、死ぬるまで歩いていなければならぬ。

「傑作」を、せめて一つと、りきんでいるのは、あれは逃げ仕度をしている人です。

それを書いて、休みたい。自殺する作家には、この傑作意識の犠牲者が多いようです。

・・・・

つづき(斉木の追加)

最後に一つだけ、君を歓ばせる言葉を附け加えます。

「天才とは、いつでも自身を駄目だと思っている人たちである。」

笑ったね。匆々(そうそう)

コメント

「作品を書く」を 「ものを造る」 「製造を管理する」 「技術を開発する」

と変えて読んでも良いと思います

底本:「太宰治全集4」ちくま文庫、筑摩書房 1988(昭和63)年12月1日第1刷発行

底本の親本:「筑摩全集類聚版太宰治全集」筑摩書房

1975(昭和50)年6月から1976(昭和51)年6月 入力:柴田卓治 校正:高橋真也

2000年4月1日公開 2004年3月4日修正 青空文庫作成ファイル

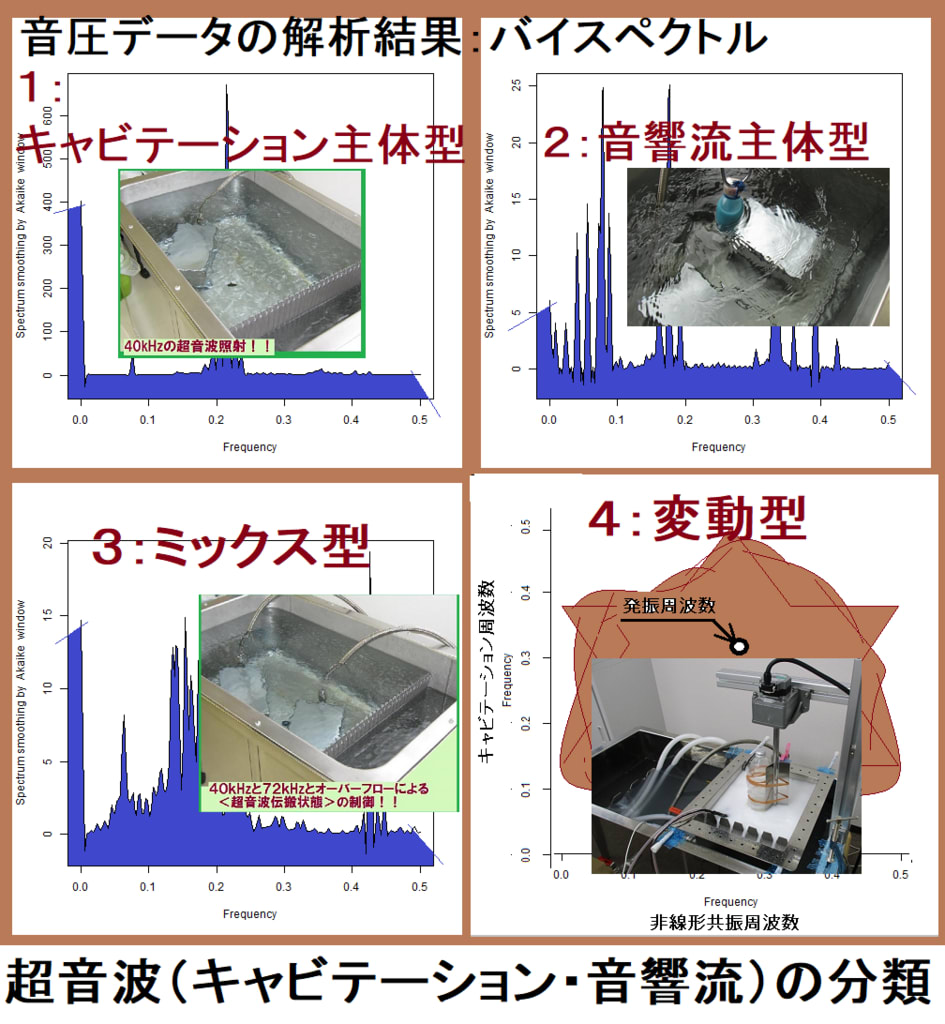

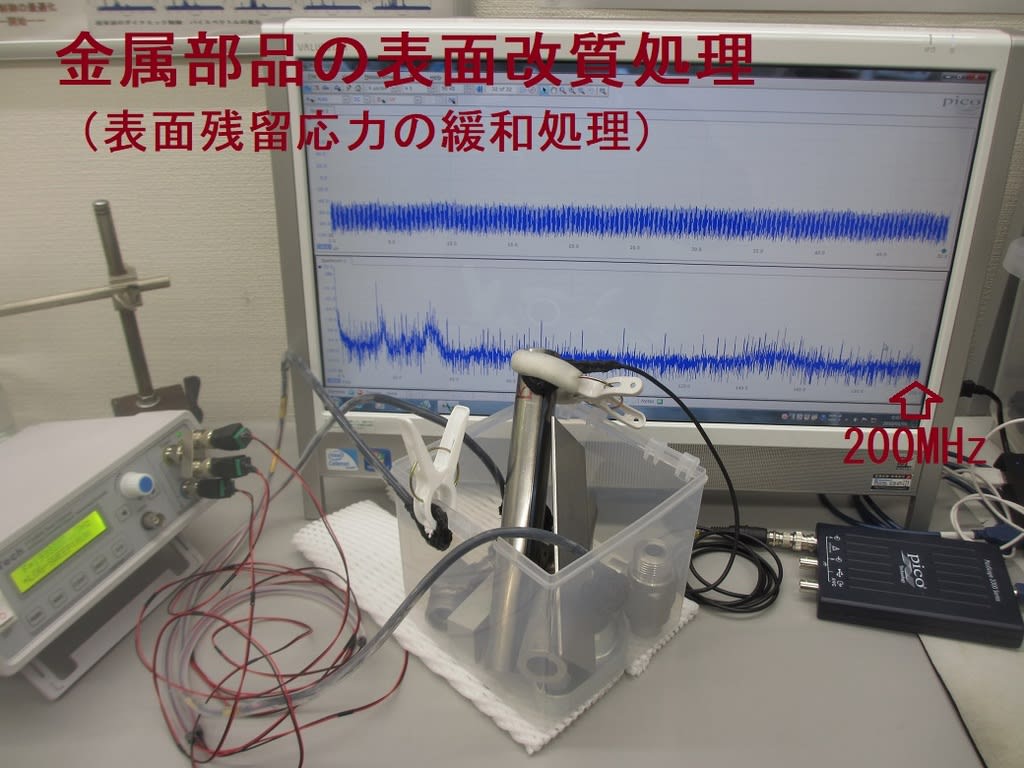

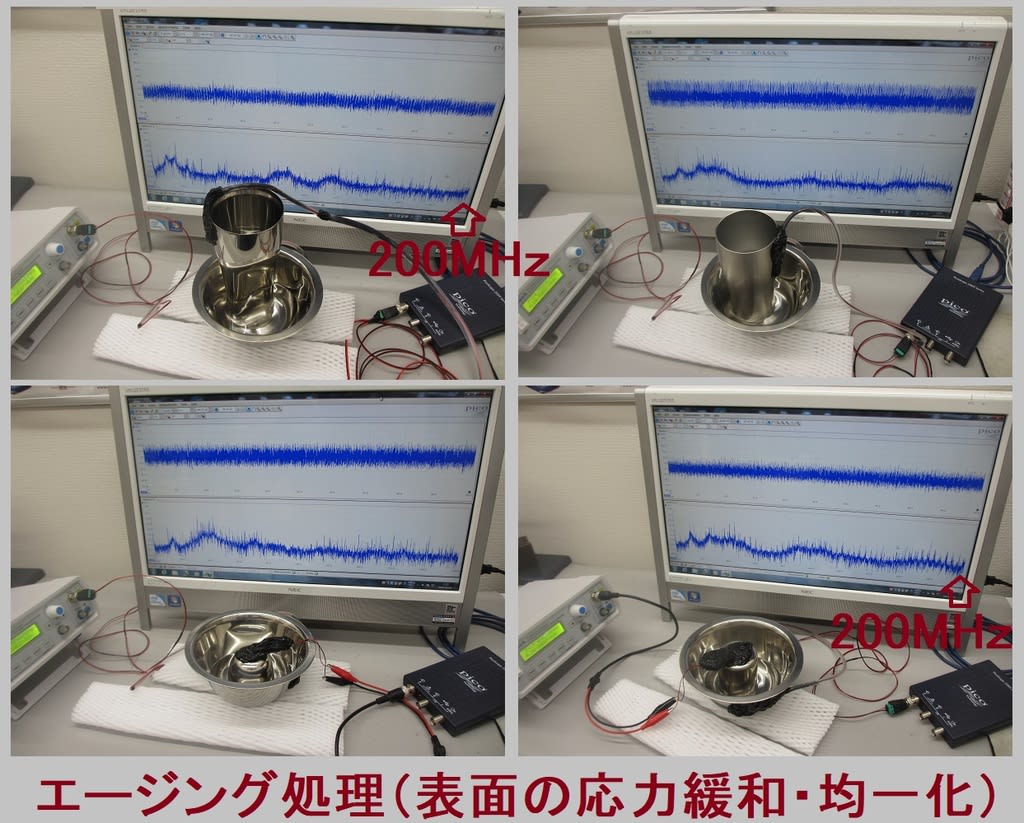

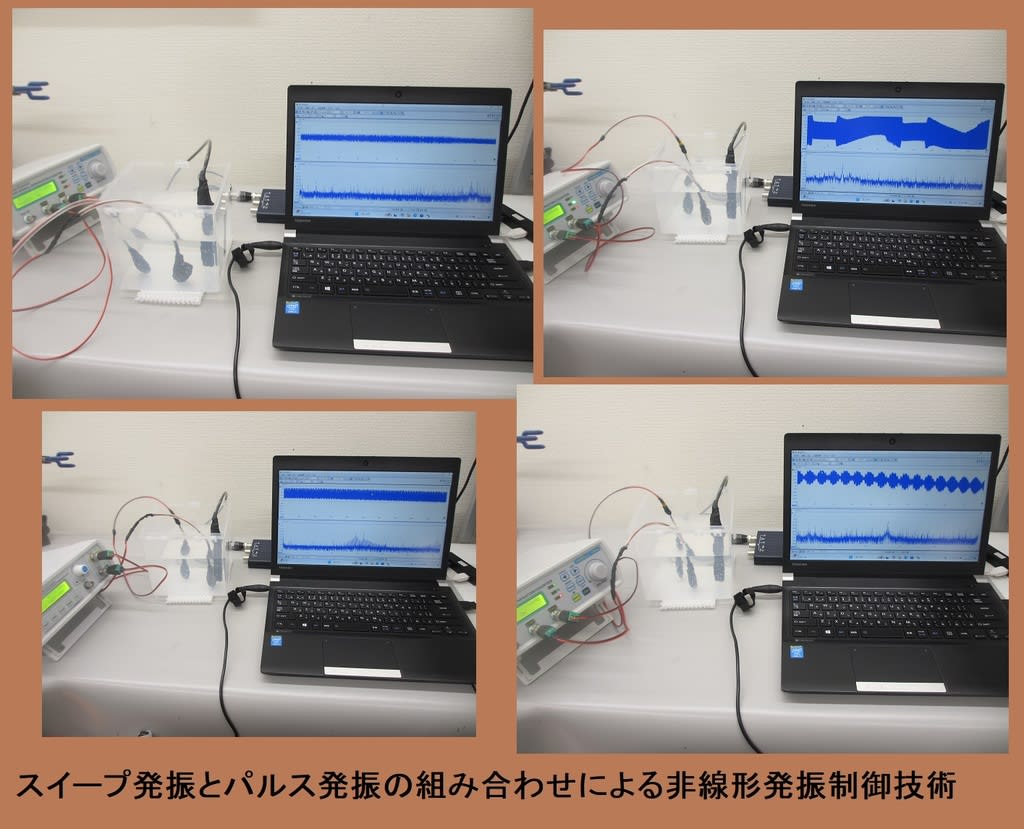

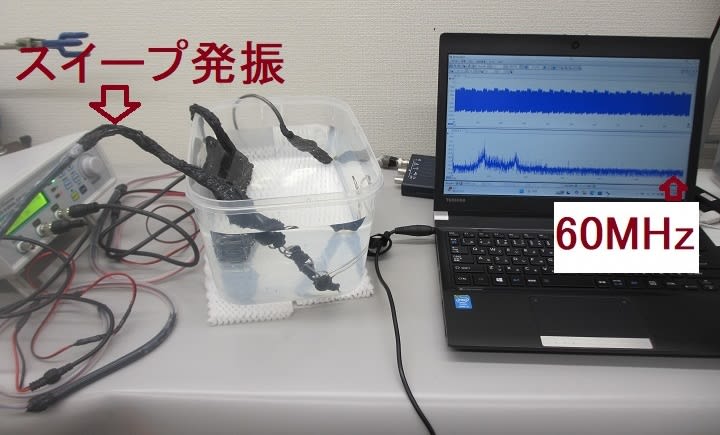

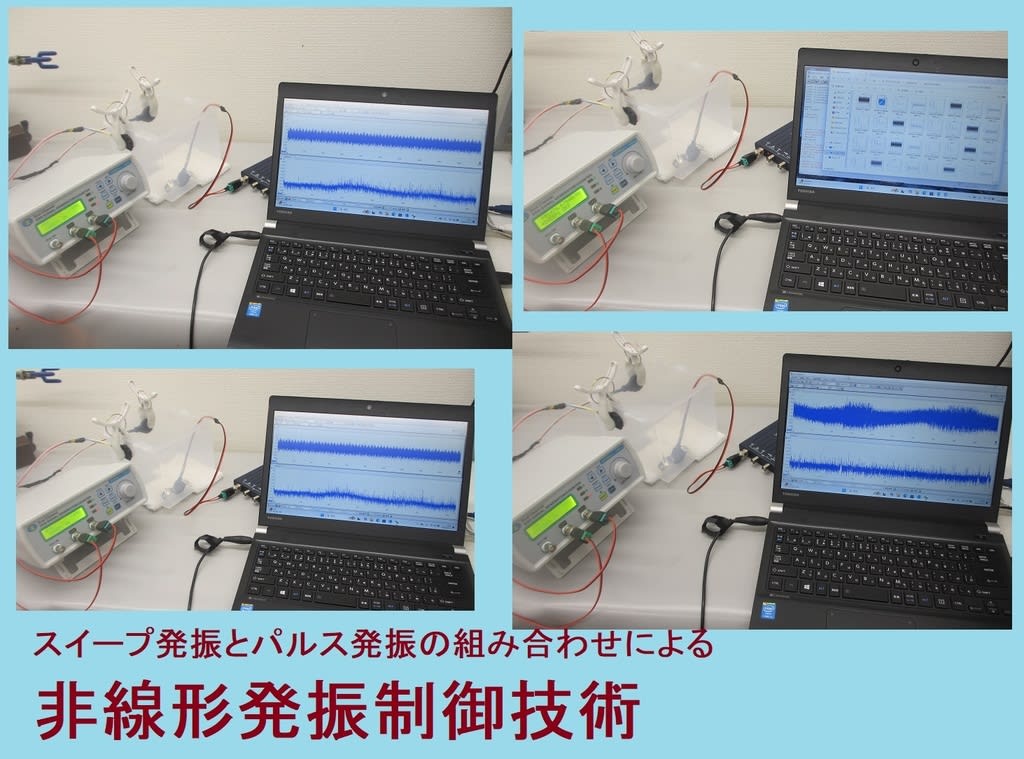

表面弾性波の非線形振動現象を利用した

スイープ発振とパルス発振の組み合わせによる

超音波の発振制御技術を開発しました。

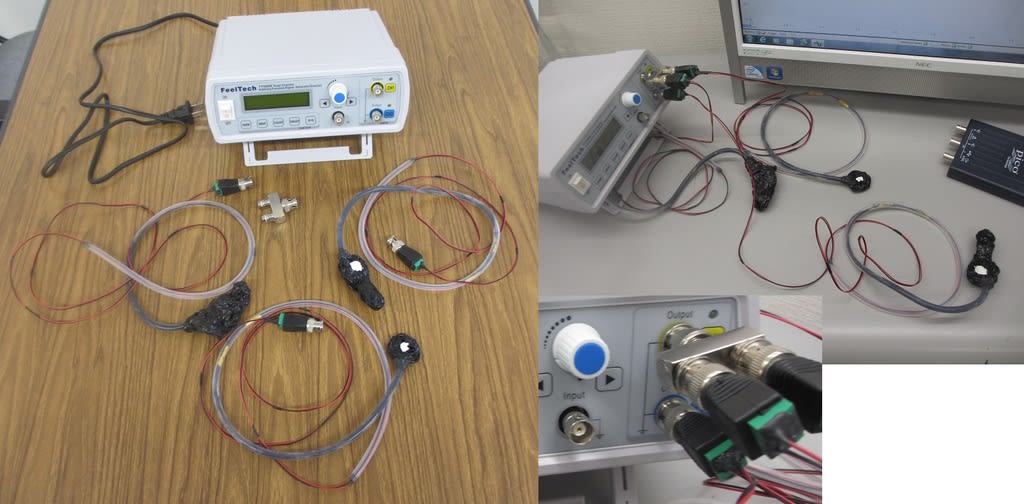

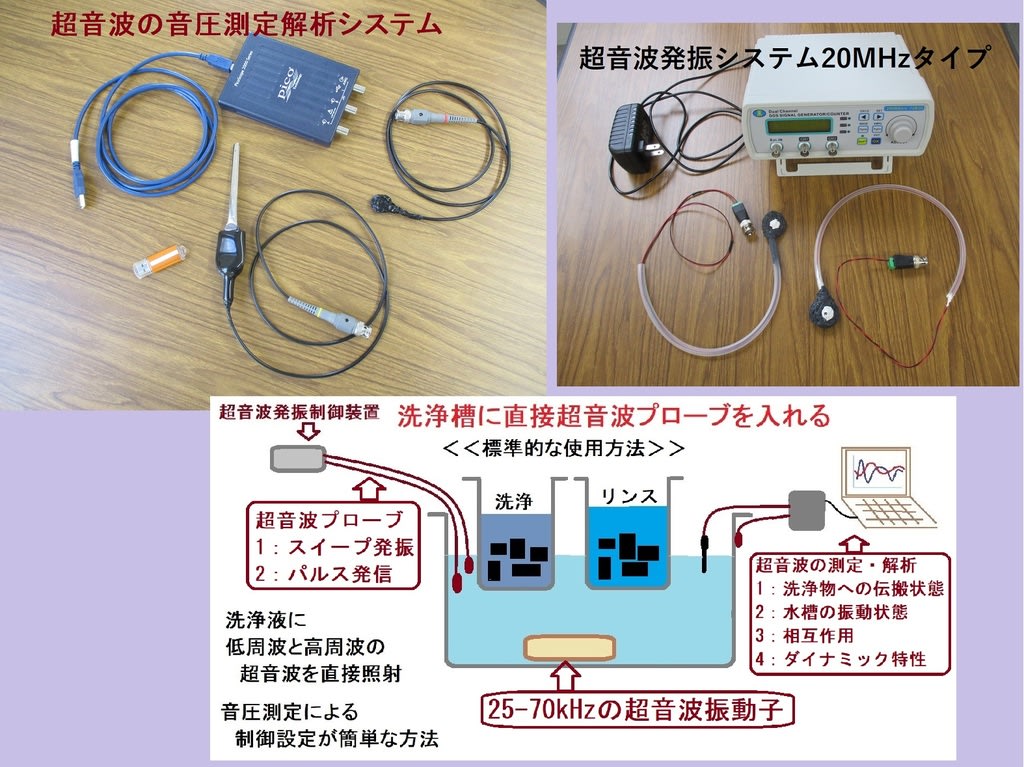

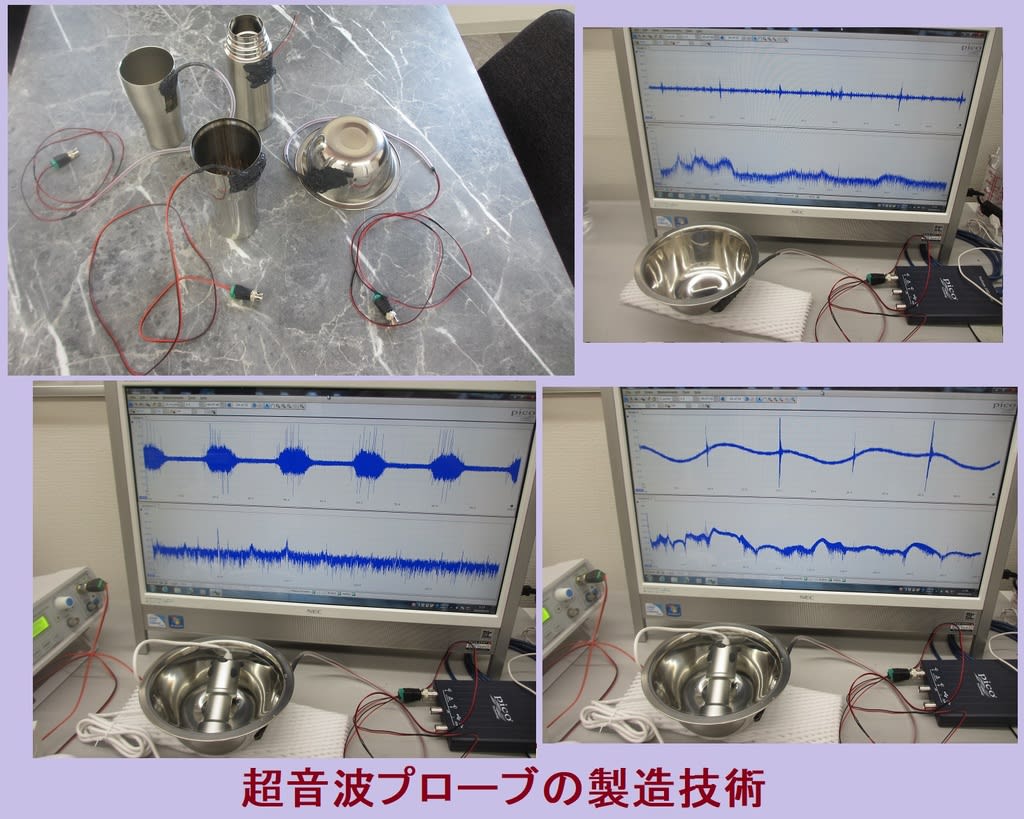

2種類の超音波発振制御プローブにより、

利用目的と相互作用の測定・解析確認に基づいた

スイープ発振とパルス発振の条件設定(注)を行います。

注:波形、出力、制御、・・・プローブ、取り付け方法、伝搬環境・・

対象物や水槽、治工具・・の固有振動数や

システムの振動系を考慮した、

低周波の共振現象を適切に利用することで

10W以下の出力でも

3000-5000リットルの水槽内に

高い音圧の超音波を伝搬させることが可能になります。

超音波の音圧に関するダイナミック変化と同時に、

非線形現象として、

1MHzの発振に対する

10次、30次、100次・・の高調波の発生もコントロール可能です。

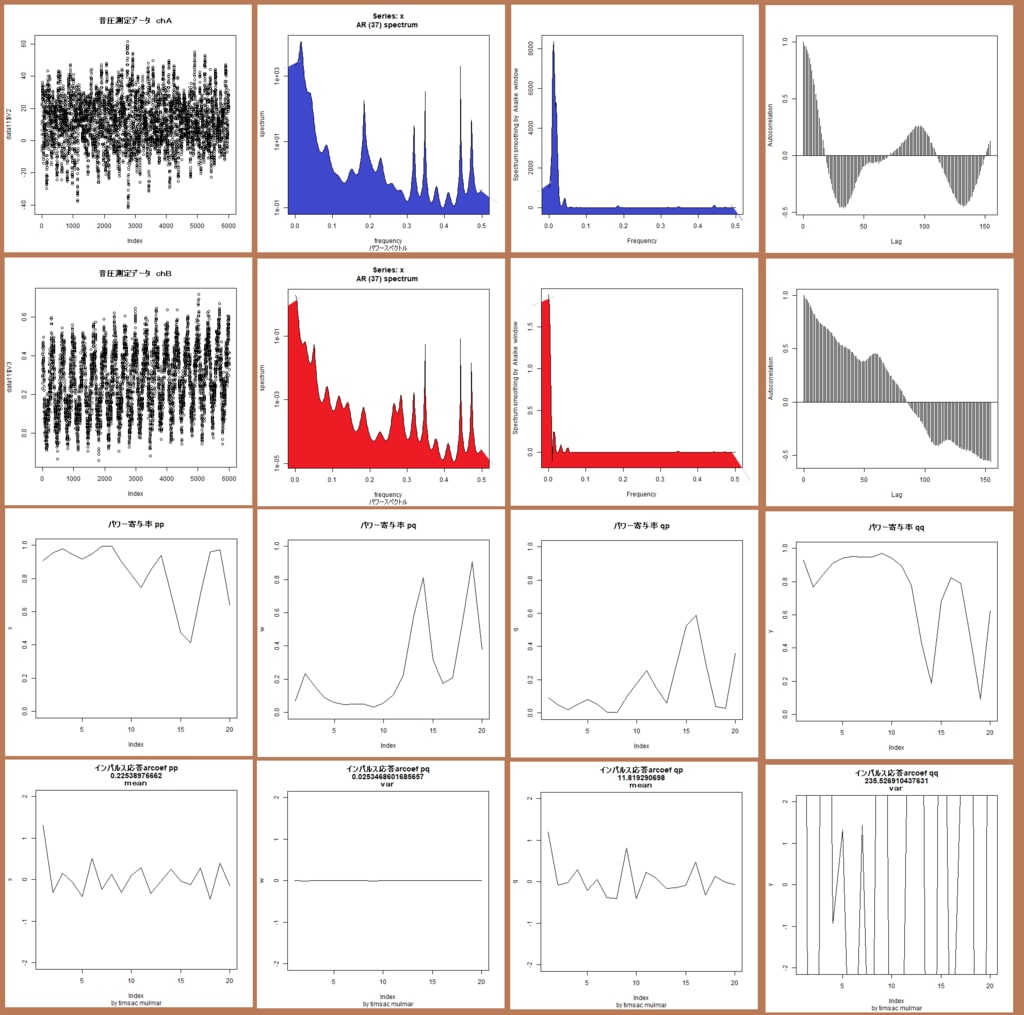

ポイントは、音圧データの測定・解析に基づいた

システムのダイナミックな振動特性を評価することです。

評価に基づいた、スイープ発振・パルス発振条件の組み合わせにより、

目的に適した超音波伝搬状態のダイナミック特性を示す

新しい評価基準(パラメータ)として、開発・確認(注)しました。

注:超音波の伝搬特性

1)振動モードの検出(自己相関の変化)

2)非線形現象の検出(バイスペクトルの変化)

3)応答特性の検出(インパルス応答の解析)

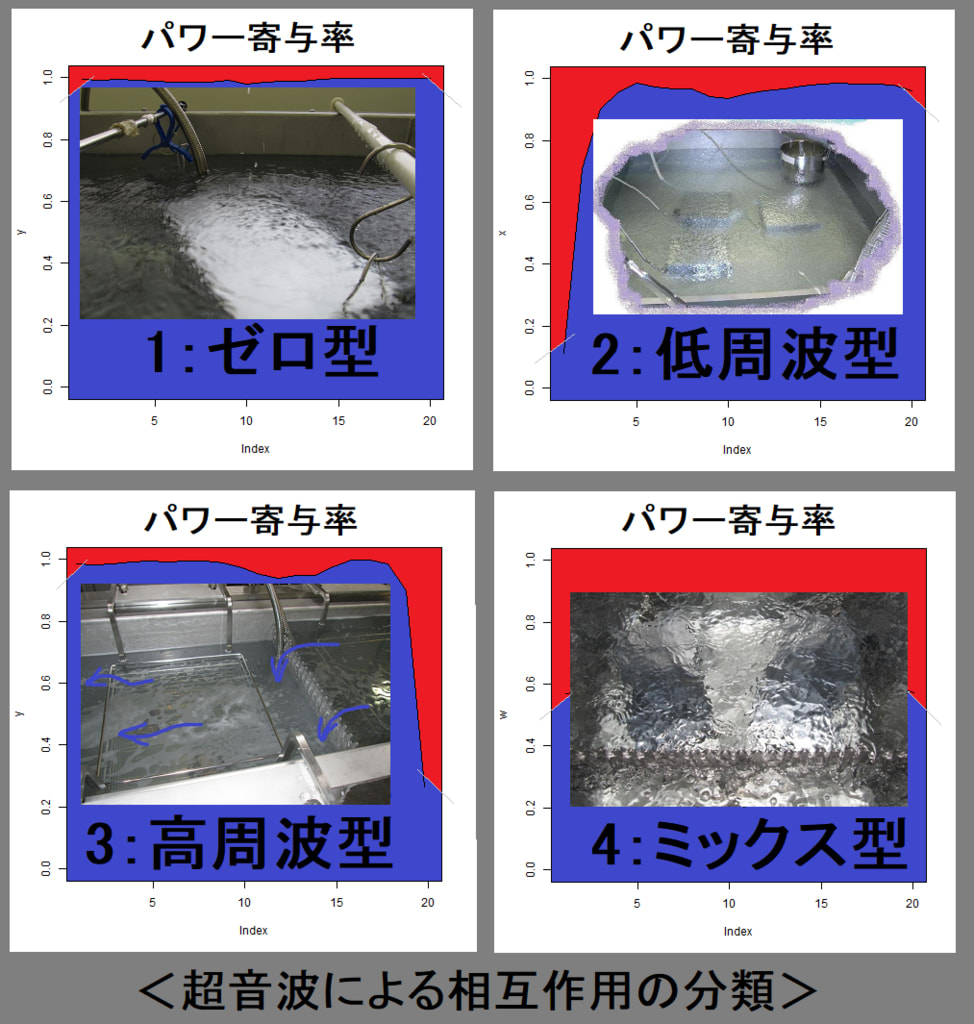

4)相互作用の検出(パワー寄与率の解析)

統計数理の考え方を参考に

対象物の音響特性・表面弾性波を考慮した

オリジナル測定・解析手法を開発することで

振動現象に関する、詳細な各種効果の関係性について

新しい技術として開発しました。

詳細な、スイープ発振とパルス発振・・・の設定条件は

超音波プローブや発振機器の特性も影響するため

実験確認に基づいて決定します。

その結果、

超音波の伝搬状態と対象物の表面について

新しい非線形パラメータが大変有効である事例が増えています。

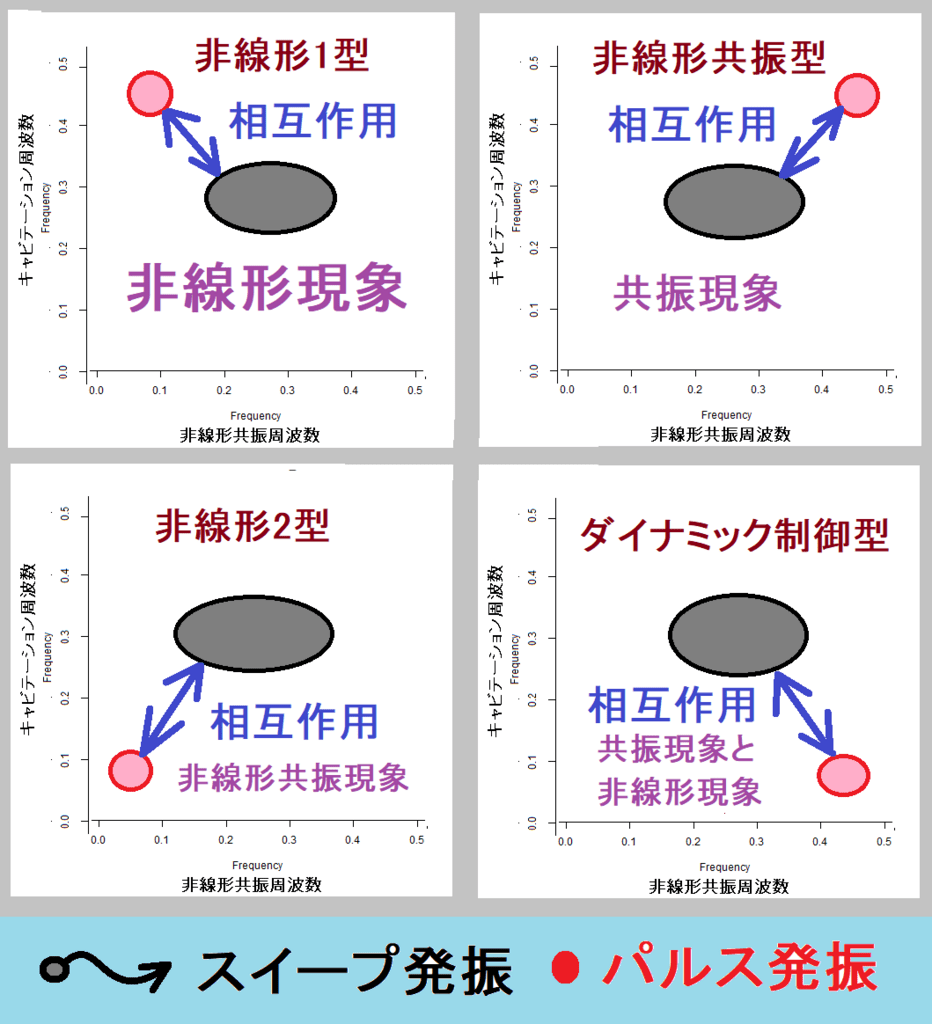

複数の超音波プローブによる各種伝搬条件の組み合わせは、

以下の項目を目的に合わせて最適化します。

1)線形現象と非線形現象

2)相互作用と各種部材の音響特性

3)音と超音波と表面弾性波

4)低周波と高周波(高調波と低調波)

5)発振波形と出力バランス

6)発振制御と共振現象(オリジナル非線形共振現象(注1))

・・・

上記について

音圧測定データに基づいた

統計数理モデル(スペクトルシーケンス (注2))により

表面弾性波の新しい評価方法で最適化します。

(注1)オリジナル非線形共振現象

オリジナル発振制御により発生する高次の高調波を

ダイナミックな時間経過の変化で発生する共振現象により

高い振幅で高い周波数を実現させたことで起こる

超音波振動の共振現象

(注2)超音波の変化を、抽象代数の圏論やコホモロジーの

スペクトルシーケンスに適応させるといった

オリジナル方法を利用した表現(統計数理モデル)

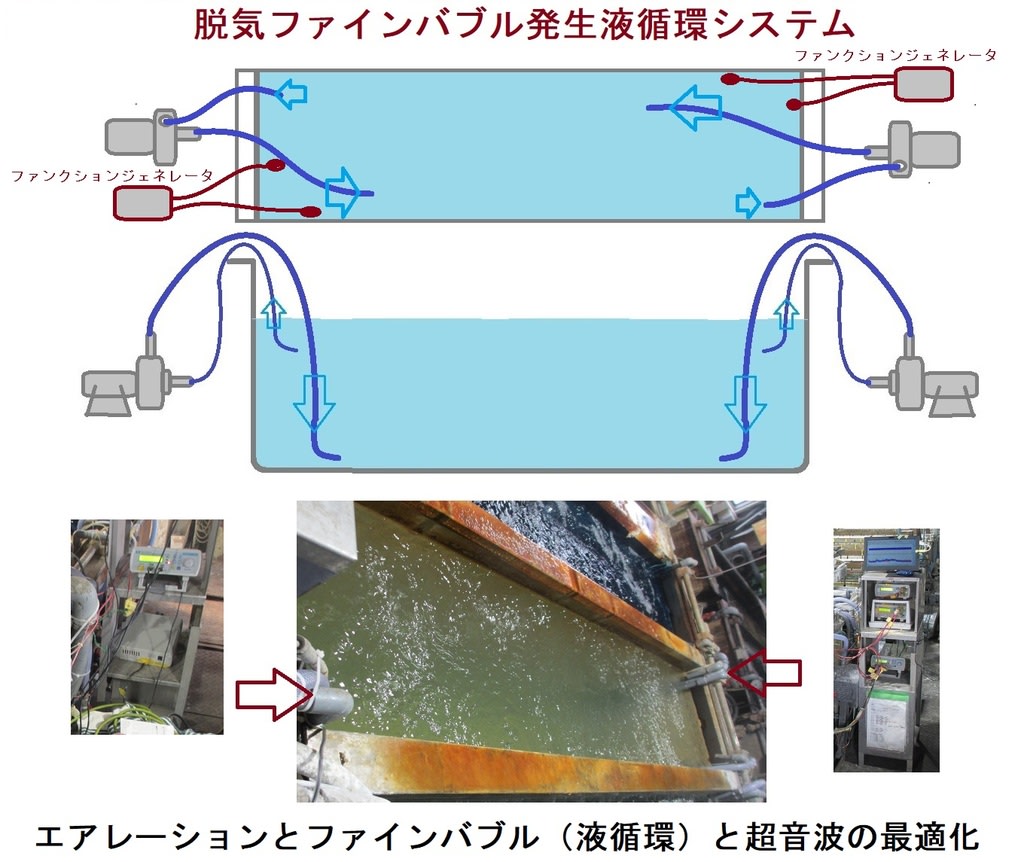

超音波システムの技術NO.92

複数の異なる周波数の超音波を適正に利用するための

液循環とマイクロバブル発生の様子です

<<超音波システム研究所>>

参考

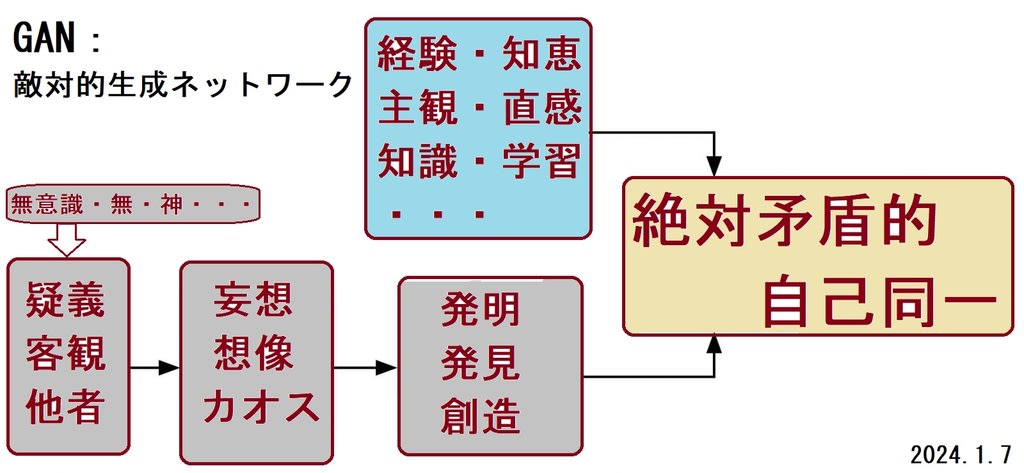

現実の問題処理・経験の蓄積

第22 回京都賞記念ワークショップ 基礎科学部門

「統計的推論とモデリング」 赤池弘次 より抜粋

・・・・

この式は、情報量I(Q:P)が真の分布QとモデルPの

平均対数尤度の差であることを示し、

ある人が、観測値x に関するモデルP の

対数尤度logP(x)をP のQ への近さの測定値と

して繰り返し利用すれば、

その平均が情報量を定義する量に収斂することを示す。この

ことは、真の分布がその人だけに固有のものであっても、

logP(x)はP の良さを判断する

量として彼にとっては合理的な選択であることを示す。

更に、真の分布が社会的にただ一つに決まるという場合には、

多くの人に繰り返し利用される場合の平均は

同じ量に素早く収斂するであろう。

これは対数尤度の間主観性(注:補足)を説明するものであり、

これが対数尤度に基づく統計的推論に

一種の客観性を与えるとみなされる(2)。

この見方から、情報量I(Q:P)を、モデルP の質を評価する規準、

すなわち情報量規準とみなすことができる。

注:補足

「相手の立場になって考えてみる」=「間主観性」

それは、「間主観性」と呼ばれているものです。

英語では「インター・サブジェクティヴ」です。

国と国のあいだの関係、つまり国際は、

英語で「インター・ナショナル」ですよね?

それと同じで、間主観性は、まさに主観と主観のあいだの関係を意味します。

(中略)

間主観性というのは、ようするに、

「相手の立場になって考えてみる」というだけのことなのです。

統計的推論は何らかのモデルを利用して実行される。

モデリングの仕事は心身の働きに

よって遂行される知的な活動であり、

対象のイメージを心に抱くことから始まる。

このようなイメージは、関連する客観的知識、

経験的知識、および観測データの蓄積と適切な使用がなくては得られない。

この場合には、必ずしも数学的表現で記述されない、

あるいは計算機で取り扱えない状況でのイメージや

モデルの構築を効果的に指導する原理の展開が必要である。

筆者の見方によれば、

このような研究の素材は

現実の問題処理の経験の蓄積によってのみ獲得される

<イメージとモデルの関係>

ロダンは別の話で、これを

裏付けるかのように、時間的動きのイメージを生み出す要領として、

体の各部の刻々の形の接続によって動きを表現することを説明している。

これを動きのモデリングの立場から見ると、

イメージ構成の基本要素が、対象の各部の

「安定な静止状態からの逐次的変位の系列」

によって与えられることを示すものと見ることができる。

一瞬の姿をこの基本的要素の繋がりに分解して捉えることにより、

初めて動きの解読が実現し、

動きの内容の把握と伝達が可能になる。

これは優れた芸術的活動に見られる、

高度に知的な情報処理の実態である。