ディックは現在はデジタルにほぼ完全に移行していていますが、フィルムをメインに使っていた時代のフィルムの話をします。

AFカメラを使い始めて以降(1989年以降)は、作品作り用として、よくポジフィルムを使うようになりました。

なお、ポジフィルムは、リバーサルフィルム、スライドフィルムともいいます。

プリントをメインにするために使うフィルムはネガフィルムです。一般的に認知されているフィルムがこれです。これは、被写体の明暗や色が反転した画像がつくられるため、フィルム自体を肉眼で見ても何が写っているか分かりにくいです。

一方、ポジフィルムは、フィルム自体を肉眼でみるとそのままの画像が見えます。

そのため、一般的にはマウントに入れてプロジェクターで見るという用途がありました。欧米では一般家庭でもこうした楽しみ方がされましたが、日本ではあまり広まりませんでした。

プロは意図的にネガフィルムを使う写真家以外は、専らこのポジフィルムを使用していました。プロはほとんどが印刷媒体目的なので、それに適したポジフィルムを使っていたのです。

また、ポジフィルムで撮影した画像は、現像後の画像の色や明るさそのままなので、印刷やプリントでも撮影者の画像のイメージを共有できるという利点があります(ネガフィルムだと撮影者の意図した色や明るさが明確でないため、他人にそのイメージを伝えるのが難しいし、プリントされた写真が撮影者の意図したものと異なったものになっていることもしばしば起こります)。

ポジフィルムで難しいのは、ラチチュード(画像として再現できる露光の範囲。デジタルででのダイナミックレンジと同じ)が狭いので、露出をきちんとかけないと、思ったような色が出ないことです。露出を結構外すと完全にアウトです。そのため、結構扱いの難しいフィルムといえます。

写真を趣味としてしているアマチュアでも、ディックのようにポジフィルムを使っている人が多くいましたが、それは、多くの方がマウントにして、写真コンテストに応募していたからではないかと思います。

もし、プリントがメインなら、ネガフィルムを使った方が、はるかに融通がききます(ポジフィルムからでもプリントはできますが(ダイレクトプリントといいます)、硬い調子になりがちで結構仕上がりが難しいものでした)。

写真コンテストに応募する場合、カメラ雑誌であれば、プリントとポジフィルムのスライドの応募の2通りが選択できるものがほとんどでした。

ネガフィルムからのプリントを自分でやろうとすると、暗室を確保して引き延ばし機などを揃える必要があり、敷居が高いものがありました。一方で、外部に発注すると、単に依頼しただけでは、なかなか自分の思い通りの写真にならないこともあり、作品として仕上げるのは意外に手間やコストがかかりました。

ポジフィルムは、露出はシビアですが、現像したものが完成品なので、そこからセレクトするだけです。また、プリントする必要がないので、プリント代もかかりません。

写真コンテストに応募するには、スライドでの応募の方が楽という事情もあって、ポジフィルムを使う人が多かったものと思われます。

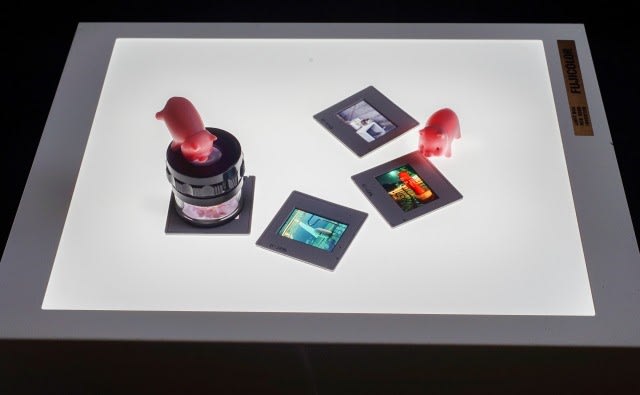

現像後のポジフィルムは、通常、蛍光灯のライトボックスでチェックするのですが、透過光でみると、色の鮮やかさというのはプリントとは比較になりません。デジタルだとモニターで見る感覚と同じですね。

自分の意図したとおりに撮れた写真は、ライトボックスで見ると、これだけも写真の出来が良いような気がしてきます。これもポジフィルムに魅了される理由の一つだと思います。

この当時はアンダー目の写真が好まれていました。これもポジフィルムの使用と関係があるといわれています。

ポジフィルムはラチチュードが狭いので、明暗さがある被写体で、少しオーバー目の露出にすると明るい部分が白とび(色がない状態。ポジフィルムでは透明そのものです。意図的な表現以外では、できるだけ避けるべきとされています。)することが良く起きます。白とびを防ぐためにややアンダー目の露出が望ましいともされていました。

また、少しアンダーにするとポジフィルムでは色乗りが濃くなる傾向にありました。、このコクのある色調を好む人も結構いたと思われます。

ポジフィルムでは適正な露出(これは撮影者にとってですが)が求められていたため、撮影に時間があれば、評価測光だけに頼らず、被写体の主要部分をスポット測光で測ったりして、露出をどうするか確認していました。

ミノルタ(後継のソニーもですが)では、評価測光でもAEロックボタンを押すと、その評価測光の露出値を固定したままスポット測光に切り替わり、被写体の確認したい箇所にスポット測光域(スリーンの中央)を向けると、その部分の露出値が評価測光の値とどれだけずれているかをファインダー内のインジケーターで確認できる機能があり(α507siが最初にこれを取り入れました)、露出を決めるのに重宝していました。

これは、ソニーのα7系列にも引き継がれており、α7Ⅲ(α6500も同様)を使用する際には、この機能を使用しています。

デジタルではポジフィルムほど露出は厳格ではないです。そのため、今ポジフィルムを使って、きちんとした露出で撮れるかどうかは心許ないです。

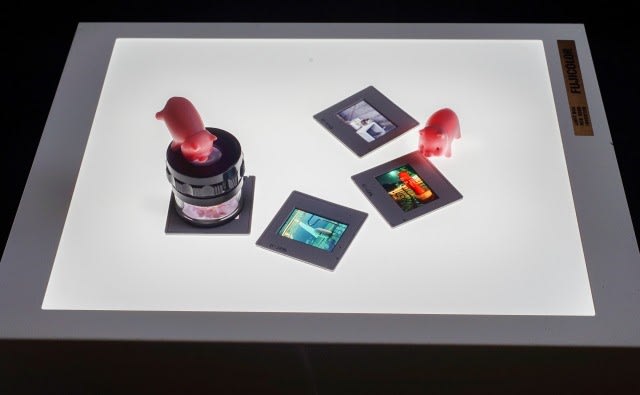

これはマウントに入れた状態で、画像を確認している状況

ピントを確認するためにルーペは必需品でした

現像後は、マウント仕上げ(すべてのコマがマウントに入れた状態)とスリーブ仕上げ(6カットずつにフィルムを切って、透明のチートに入れたもの)がありますが、ディックは必要なものしかマウントにしなかったので、安いスリーブ仕上げにしていました。

スリーブの状態でライトボックスに載せて各コマを見て、コンテストに応募するコマを切り出して、マウントに入れました。

AFカメラを使い始めて以降(1989年以降)は、作品作り用として、よくポジフィルムを使うようになりました。

なお、ポジフィルムは、リバーサルフィルム、スライドフィルムともいいます。

プリントをメインにするために使うフィルムはネガフィルムです。一般的に認知されているフィルムがこれです。これは、被写体の明暗や色が反転した画像がつくられるため、フィルム自体を肉眼で見ても何が写っているか分かりにくいです。

一方、ポジフィルムは、フィルム自体を肉眼でみるとそのままの画像が見えます。

そのため、一般的にはマウントに入れてプロジェクターで見るという用途がありました。欧米では一般家庭でもこうした楽しみ方がされましたが、日本ではあまり広まりませんでした。

プロは意図的にネガフィルムを使う写真家以外は、専らこのポジフィルムを使用していました。プロはほとんどが印刷媒体目的なので、それに適したポジフィルムを使っていたのです。

また、ポジフィルムで撮影した画像は、現像後の画像の色や明るさそのままなので、印刷やプリントでも撮影者の画像のイメージを共有できるという利点があります(ネガフィルムだと撮影者の意図した色や明るさが明確でないため、他人にそのイメージを伝えるのが難しいし、プリントされた写真が撮影者の意図したものと異なったものになっていることもしばしば起こります)。

ポジフィルムで難しいのは、ラチチュード(画像として再現できる露光の範囲。デジタルででのダイナミックレンジと同じ)が狭いので、露出をきちんとかけないと、思ったような色が出ないことです。露出を結構外すと完全にアウトです。そのため、結構扱いの難しいフィルムといえます。

写真を趣味としてしているアマチュアでも、ディックのようにポジフィルムを使っている人が多くいましたが、それは、多くの方がマウントにして、写真コンテストに応募していたからではないかと思います。

もし、プリントがメインなら、ネガフィルムを使った方が、はるかに融通がききます(ポジフィルムからでもプリントはできますが(ダイレクトプリントといいます)、硬い調子になりがちで結構仕上がりが難しいものでした)。

写真コンテストに応募する場合、カメラ雑誌であれば、プリントとポジフィルムのスライドの応募の2通りが選択できるものがほとんどでした。

ネガフィルムからのプリントを自分でやろうとすると、暗室を確保して引き延ばし機などを揃える必要があり、敷居が高いものがありました。一方で、外部に発注すると、単に依頼しただけでは、なかなか自分の思い通りの写真にならないこともあり、作品として仕上げるのは意外に手間やコストがかかりました。

ポジフィルムは、露出はシビアですが、現像したものが完成品なので、そこからセレクトするだけです。また、プリントする必要がないので、プリント代もかかりません。

写真コンテストに応募するには、スライドでの応募の方が楽という事情もあって、ポジフィルムを使う人が多かったものと思われます。

現像後のポジフィルムは、通常、蛍光灯のライトボックスでチェックするのですが、透過光でみると、色の鮮やかさというのはプリントとは比較になりません。デジタルだとモニターで見る感覚と同じですね。

自分の意図したとおりに撮れた写真は、ライトボックスで見ると、これだけも写真の出来が良いような気がしてきます。これもポジフィルムに魅了される理由の一つだと思います。

この当時はアンダー目の写真が好まれていました。これもポジフィルムの使用と関係があるといわれています。

ポジフィルムはラチチュードが狭いので、明暗さがある被写体で、少しオーバー目の露出にすると明るい部分が白とび(色がない状態。ポジフィルムでは透明そのものです。意図的な表現以外では、できるだけ避けるべきとされています。)することが良く起きます。白とびを防ぐためにややアンダー目の露出が望ましいともされていました。

また、少しアンダーにするとポジフィルムでは色乗りが濃くなる傾向にありました。、このコクのある色調を好む人も結構いたと思われます。

ポジフィルムでは適正な露出(これは撮影者にとってですが)が求められていたため、撮影に時間があれば、評価測光だけに頼らず、被写体の主要部分をスポット測光で測ったりして、露出をどうするか確認していました。

ミノルタ(後継のソニーもですが)では、評価測光でもAEロックボタンを押すと、その評価測光の露出値を固定したままスポット測光に切り替わり、被写体の確認したい箇所にスポット測光域(スリーンの中央)を向けると、その部分の露出値が評価測光の値とどれだけずれているかをファインダー内のインジケーターで確認できる機能があり(α507siが最初にこれを取り入れました)、露出を決めるのに重宝していました。

これは、ソニーのα7系列にも引き継がれており、α7Ⅲ(α6500も同様)を使用する際には、この機能を使用しています。

デジタルではポジフィルムほど露出は厳格ではないです。そのため、今ポジフィルムを使って、きちんとした露出で撮れるかどうかは心許ないです。

これはマウントに入れた状態で、画像を確認している状況

ピントを確認するためにルーペは必需品でした

現像後は、マウント仕上げ(すべてのコマがマウントに入れた状態)とスリーブ仕上げ(6カットずつにフィルムを切って、透明のチートに入れたもの)がありますが、ディックは必要なものしかマウントにしなかったので、安いスリーブ仕上げにしていました。

スリーブの状態でライトボックスに載せて各コマを見て、コンテストに応募するコマを切り出して、マウントに入れました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます