■高雄方面へ■

秋の紅葉シーズンを迎え、観光客でごった返す京都。普段なら敬遠するのだが、どうしても歩きたいコースがあって向かうことになった。

選んだコースのスタート地点は市内北西部にある高雄地区だったが、出発する前に、ここにある三つの寺院を訪問した。

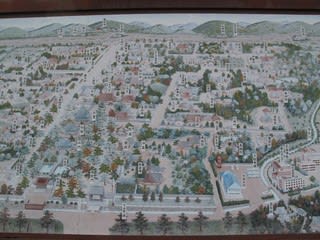

高雄にある三つの寺院、神護寺(じんごじ)、西明寺(さいみょうじ)、高山寺(こうざんじ)の総称を”三尾(さんび)”と呼び、それぞれの山号は順に高雄山(たかおさん)、槙尾山(まきおさん)栂尾山(とがのおさん)である。それぞれに由緒があるお寺であり、平安遷都前後からの歴史が刻まれている。

いずれも紅葉期には絶景が展開するという評判だったので、期待を込めて阪急嵐山駅からバスに乗り、嵐山・高雄パークウェイに経由して現地へと向かった。

バスの車窓からは、紅葉に染まる愛宕(あたご)山を始めとする景色が見え、40分という行程ながら飽きずに向かうことができた。

終点のバス亭で降り、そのまま清滝川に降りる近道を通る。そこには7~8分まで色づいた紅葉風景が広がっていた。

河原へと降りる途中に、団子屋を発見。ここがなかなか旨く、下の一等地?にある店群よりも割安なことが有り難い。

■高山寺へ■

まずは一番奥にある、高山寺へと向かう。

高山寺は三尾の中では開創が一番古く、宝亀5年(774年)というから、「鳴くよ(794)ウグイス平安京」で覚えた平安遷都の年である794年よりも古い。

開創時から幾度か荒廃した時期があって、建築物の建て替えは何度かあったようだ。そのため、古さを一番感じるのは、すり減って角が丸くなっている石段部分だった。

世界遺産にも登録されている割には、枯れ具合が進み過ぎているようにも感じるが、普通にここを訪れる一般人にとって一番興味があるのが、今の日本にも受け継がれている漫画の原点であるところの「鳥獣人物戯画(ちょうじゅうじんぶつぎが)」だろう。

しかし、別に入館料がかかるうえ、展示されているのはレプリカということだったので、見ることを諦めた。

その他、日本最古の茶園もあって惹き付ける物があるが、後に他の二寺を見てしまった後からでは、印象が一番薄くなってしまうのは仕方がないことだろう。

■西明寺■

高山寺を後にして西明寺へと向かう。

西明寺は隣にある神護寺の別院として天長年間(824~834年)に創建されたのが始まりだと言われている。しかし、本堂は江戸期に建て替えられたということである。

表現が正しいのかどうかは判らないが、“サラッ”と、質素な雰囲気の寺院であり、境内から本堂を眺めるよりも本堂から周囲を眺めた方が、どことなく風情が楽しめるような感じがあった。

■神護寺■

西明寺を後にして、三尾最後の寺院である神護寺へと向かった。実のところ、ここが今回のメインだった。

参道に入ると、いきなりの石段続き。

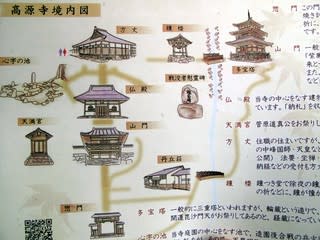

神護寺は和気氏が延暦年間(782~806年)に開いた高雄山寺を前進とする。以後、弘法大師空海が入山し、真言密教寺院となって以降に大きく発展したそうだ。

境内に入ると、他の二寺とは違って伽藍の大きさを感じる。そしてこのあたりでは紅葉の名所としても知られているだけに、色づいた、あるいは色づき始めた木々に目が行く。

そして先に進むと右手に、京都の観光案内写真で見慣れた金堂に続く石段が見えてくる。

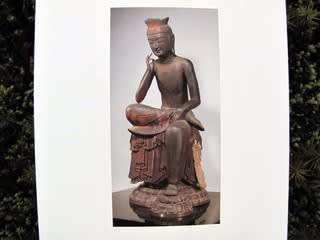

そして行き当たる金堂には、国宝の仏像である、薬師如来立像が納められている。この薬師如来様を事前にガイドブックで確認した際には、「元々白木であったのが、火災に見舞われたこと、一時は風雨にさらされるまで寺が荒廃したことと、そして経年によって、黒くすすけたような色合い」になっていたハズなのだが、実物を見ると明かりのとり方の影響か、何故か白木そのものの色合いに見えた。同行した妻も同意見で、そのことを寺院の関係者に尋ねたのだが、「手を加えていない。」と教えていただいた。

何だか不思議な思いに駆られたが、「これこそが国宝たる所以」と勝手に解釈した次第だ。

金堂を出て右側に回ると、「かわらけ投げ」という看板が目に入った。

かわらけ投げは、落語「愛宕山」にも出てくるが、ここ神護寺でも行われていることを知らなかった。

かわらけ投げとは、「素焼きの、杯のような直径7~8cmほどの器を断崖から投げて、厄をはらう」ことを指す。二枚セット百円だったので、妻と共々投げ入れておいた。

無事に厄災をはらい、神護寺を後にする。そして麓を流れる清滝川に降りると、そこから先がハイキングコースになる。次回はそこからの話だ。

秋の紅葉シーズンを迎え、観光客でごった返す京都。普段なら敬遠するのだが、どうしても歩きたいコースがあって向かうことになった。

選んだコースのスタート地点は市内北西部にある高雄地区だったが、出発する前に、ここにある三つの寺院を訪問した。

高雄にある三つの寺院、神護寺(じんごじ)、西明寺(さいみょうじ)、高山寺(こうざんじ)の総称を”三尾(さんび)”と呼び、それぞれの山号は順に高雄山(たかおさん)、槙尾山(まきおさん)栂尾山(とがのおさん)である。それぞれに由緒があるお寺であり、平安遷都前後からの歴史が刻まれている。

いずれも紅葉期には絶景が展開するという評判だったので、期待を込めて阪急嵐山駅からバスに乗り、嵐山・高雄パークウェイに経由して現地へと向かった。

●高雄へは大勢の人が向かうようだった●

バスの車窓からは、紅葉に染まる愛宕(あたご)山を始めとする景色が見え、40分という行程ながら飽きずに向かうことができた。

●終点バス亭では紅葉がお出迎え●

終点のバス亭で降り、そのまま清滝川に降りる近道を通る。そこには7~8分まで色づいた紅葉風景が広がっていた。

●全面紅葉ではなかったが…●

●赤~緑~黄色のグラデーションが美しい●

河原へと降りる途中に、団子屋を発見。ここがなかなか旨く、下の一等地?にある店群よりも割安なことが有り難い。

●よもぎ団子を注文●

●高山寺手前、橋の上からの風景●

■高山寺へ■

まずは一番奥にある、高山寺へと向かう。

●栂尾山の山号が刻まれた、参道入り口の石碑●

高山寺は三尾の中では開創が一番古く、宝亀5年(774年)というから、「鳴くよ(794)ウグイス平安京」で覚えた平安遷都の年である794年よりも古い。

開創時から幾度か荒廃した時期があって、建築物の建て替えは何度かあったようだ。そのため、古さを一番感じるのは、すり減って角が丸くなっている石段部分だった。

●金堂(本堂)へと向かう、石段●

世界遺産にも登録されている割には、枯れ具合が進み過ぎているようにも感じるが、普通にここを訪れる一般人にとって一番興味があるのが、今の日本にも受け継がれている漫画の原点であるところの「鳥獣人物戯画(ちょうじゅうじんぶつぎが)」だろう。

しかし、別に入館料がかかるうえ、展示されているのはレプリカということだったので、見ることを諦めた。

●全般に枯れた雰囲気が…●

その他、日本最古の茶園もあって惹き付ける物があるが、後に他の二寺を見てしまった後からでは、印象が一番薄くなってしまうのは仕方がないことだろう。

■西明寺■

高山寺を後にして西明寺へと向かう。

●西明寺参道入り口の指月(しげつ)橋と紅葉●

西明寺は隣にある神護寺の別院として天長年間(824~834年)に創建されたのが始まりだと言われている。しかし、本堂は江戸期に建て替えられたということである。

表現が正しいのかどうかは判らないが、“サラッ”と、質素な雰囲気の寺院であり、境内から本堂を眺めるよりも本堂から周囲を眺めた方が、どことなく風情が楽しめるような感じがあった。

●本堂脇の庭園●

●本堂から境内を眺める●

■神護寺■

西明寺を後にして、三尾最後の寺院である神護寺へと向かった。実のところ、ここが今回のメインだった。

●神護寺に向かう途中での紅葉風景●

参道に入ると、いきなりの石段続き。

●参道入り口●

神護寺は和気氏が延暦年間(782~806年)に開いた高雄山寺を前進とする。以後、弘法大師空海が入山し、真言密教寺院となって以降に大きく発展したそうだ。

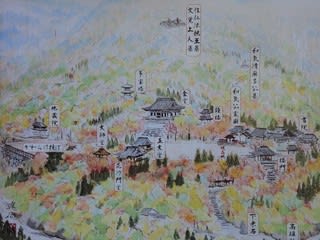

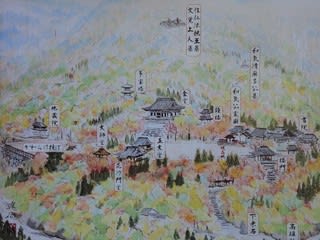

●境内の案内図●

境内に入ると、他の二寺とは違って伽藍の大きさを感じる。そしてこのあたりでは紅葉の名所としても知られているだけに、色づいた、あるいは色づき始めた木々に目が行く。

●楼門をくぐったあたり●

そして先に進むと右手に、京都の観光案内写真で見慣れた金堂に続く石段が見えてくる。

●京都では定番の紅葉スポット●

●振り返れば…●

そして行き当たる金堂には、国宝の仏像である、薬師如来立像が納められている。この薬師如来様を事前にガイドブックで確認した際には、「元々白木であったのが、火災に見舞われたこと、一時は風雨にさらされるまで寺が荒廃したことと、そして経年によって、黒くすすけたような色合い」になっていたハズなのだが、実物を見ると明かりのとり方の影響か、何故か白木そのものの色合いに見えた。同行した妻も同意見で、そのことを寺院の関係者に尋ねたのだが、「手を加えていない。」と教えていただいた。

何だか不思議な思いに駆られたが、「これこそが国宝たる所以」と勝手に解釈した次第だ。

●金堂脇●

金堂を出て右側に回ると、「かわらけ投げ」という看板が目に入った。

●かわらけ投げ場横の紅葉●

かわらけ投げは、落語「愛宕山」にも出てくるが、ここ神護寺でも行われていることを知らなかった。

かわらけ投げとは、「素焼きの、杯のような直径7~8cmほどの器を断崖から投げて、厄をはらう」ことを指す。二枚セット百円だったので、妻と共々投げ入れておいた。

●一直線の杉●

無事に厄災をはらい、神護寺を後にする。そして麓を流れる清滝川に降りると、そこから先がハイキングコースになる。次回はそこからの話だ。